Thème 1 – Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

EDC Le Pacifique insulaire : un environnement fragile soumis aux risques et aux pressions.

Proposition de scénario pédagogique

Cette proposition s’insère dans le programme de géographie de la classe de seconde :

Thème 1 « Sociétés et environnements : des équilibres fragiles » dans le cadre de l’étude de cas « Le Pacifique insulaire, un environnement soumis aux pressions et aux risques ».

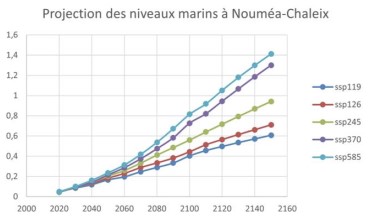

Le sujet proposé aux élèves est le suivant : « le risque de submersion marine et d’érosion littorale s’accroit en Nouvelle-Calédonie, il faut envisager une/des solution(s) d’adaptation ». Cet exemple permet d’aborder les effets du changement climatique, la vulnérabilité des territoires et l’adaptation des populations. Ainsi, les élèves s’interrogent sur la conciliation entre les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et politiques à travers le cas de la submersion marine et l’érosion littorale, des aléas qui constituent des risques, en Nouvelle-Calédonie et dans d’autres micro-Etats du Pacifique insulaire.

La finalité de cette étude de cas est d’organiser un jeu de rôle en classe. L’étude et la conception de ce jeu de rôle mobiliseront les capacités suivantes :

- Connaître et se repérer : nommer et localiser les repères géographiques ainsi que les principaux processus et phénomènes étudiés ; identifier et nommer les dates et les acteurs ; utiliser l’échelle appropriée pour étudier un phénomène ;

- Contextualiser : identifier les contraintes et les ressources d’une situation géographique ; mettre en relations des faits ; confronter le savoir géographique avec ce qui est entendu, lu et vécu ;

- Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines : savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document iconographique ;

- Conduire une démarche géographique et la justifier : s’approprier un questionnement géographique ; justifier, des choix, une interprétation, une production ;

Problématique : comment gérer le risque de submersion marine et l’érosion littorale pour les îles du Pacifique dans une perspective durable ?

Notions : changement climatique, milieu, environnement, aléa, risque, vulnérabilité, conflit d’acteur, résilience.

Supports : corpus documentaire + diaporama + recherches complémentaires sur internet (optionnel).

Déroulement de la séquence

(durée 3h sur 3 semaines)

Séance 1 : phase de découverte du thème et du sujet

Supports : vidéo, carte du Pacifique insulaire, corpus documentaire

Amorce avec une vidéo (durée 3’54) :

La montée des eaux à Tuvalu dans l’Océan Pacifique. La glace fond au pôle Nord et les océans montent de plus en plus par conséquent les petits pays du Pacifique sont amenés à disparaître. D’ici à 2050 les îles de Tuvalu risquent de disparaître. Un exemple souvent bien connu des élèves car médiatisé. Qu’en est-il de l’accélération des effets du changement climatique pour l’archipel néo-calédonien ?

Définition : Pacifique insulaire, à partir d’une carte à l’échelle régionale

Consignes données aux élèves :

- Phase 1 – Individuellement, lire le corpus documentaire et se poser les questions du géographe : de quoi s’agit-il ? où cela se produit-il ? Pourquoi ici et pas ailleurs ? Qui est concerné, impliqué ?

- Phase 2 – Analyser le corpus documentaire à partir du sujet donné et des questions posées : Modalité de travail : en binôme par écrit

- 1° Localiser, situer et identifier le phénomène étudié

- 2° Identifier les différents acteurs concernés et plus ou moins impliqués

- Mise en commun à l’oral et reprise/apports du professeur.e avec diaporama ; écoute active et prise de note.

- Travail de réécriture à la maison : élaborer une trace écrite reprenant les éléments de l’analyse.

Séance 2 : organisation du jeu de rôles

Supports : corpus documentaire + trace écrite séance 1

Consignes données aux élèves :

- Phase 1 – Créer des groupes de travail : 4 à 8 élèves et disposer la salle de classe en îlots

- Phase 2 – Préparer le jeu de rôle à partir des indications suivantes et de la fiche « jeu de rôle » (Support donné par le professeur) :

- 1° imaginer un scénario à partir de la problématique et des éléments étudiés à la première séance

- 2° définir les rôles correspondants aux différents acteurs (état civil, profession, idées incarnées)

- 3° rédiger le scénario au cours duquel des arguments et des contre-arguments sont discutés entre les différents acteurs. Se répartir les rôles pour apprendre l’argumentation correspondante.

- Fiche ramassée, lue et annotée par le professeur. Rendue au cours suivant pour être retravaillée à la maison si besoin avant le passage oral.

Séance 3 : expression orale

Supports : les fiches « jeu de rôle »

Chaque groupe joue son scénario. Les autres groupes écoutent et observent attentivement.

Retex : à la fin du jeu, développer les points positifs, les points négatifs et les axes possibles d’amélioration.

Evaluations possibles :

- le travail de réécriture à la maison en évaluation formative (EF) (séance 1)

- les fiches « jeu de rôle » en EF (séance 2)

- l’expression orale en EF (séance 3)

- schéma systémique du scénario en évaluation sommative (ES)

++++

Dossier documentaire

Document 1. Le littoral

Plage de Nesson à Houaïlou, 2018.

La question du devenir des espaces côtiers concerne un grand nombre de territoires, notamment dans la zone insulaire du Pacifique. Ces espaces sont, en effet, exposés aux impacts directs et indirects du changement climatique et aux phénomènes extrêmes, avec pour effets une érosion des côtes, et des submersions marines récurrentes. Ainsi, il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des phénomènes naturels et processus anthropiques influençant l’évolution et la dynamique des zones littorales.

Depuis le 1er janvier 2014, la compétence en matière de sécurité civile est dévolue à la Nouvelle-Calédonie. Dans son avis du 31 octobre 2017, le Conseil d’État précise en particulier que la prévention des risques incombe à ce titre à la Nouvelle-Calédonie. C’est dans ce cadre que le service géologique de la Nouvelle-Calédonie (SGNC) de la DIMENC a mis en place, dès 2013, l’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC).

Dans le cadre de l’observatoire, le SGNC a également développé, en collaboration avec le BRGM, la thématique « littoral », en réalisant des études techniques et scientifiques ayant pour objectif d’apporter, en concertation avec les autres parties prenantes, une expertise en termes de problématique et risques littoraux.

Document 2. L’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie

De plus en plus de territoires s’interrogent sur les conséquences du changement climatique sur le devenir des systèmes côtiers et plus particulièrement sur les systèmes insulaires.

En Nouvelle-Calédonie, une partie des zones côtières est confronté aux phénomènes d’érosion et de submersions marines entrainant des évolutions de ce milieu. Pour la Nouvelle-Calédonie, l’urgence est, dans un premier temps, de savoir dans quelle mesure les modifications observées actuellement sur ses côtes sont liées ou non au changement climatique et ainsi d’évaluer ses effets potentiels.

Ceci nécessite de considérer l’ensemble des phénomènes et processus qui peuvent affecter l’évolution et la dynamique des littoraux. Ces sujets sont traités par des disciplines scientifiques et des domaines de compétences divers. Une approche pluri-disciplinaire et pluri-institutionnelle doit être privilégiée afin d’apporter des réponses pertinentes.

C’est dans ce contexte que l’Observatoire du Littoral de Nouvelle Calédonie (OBLIC) est né en 2013 avec pour vocation de mettre au service des acteurs du littoral un outil de partage de connaissance et de données, d’échange et d’observation pour la gestion et la prévention des risques côtiers.

Document 3. La cartographie de la typologie du littoral de Nouvelle-Calédonie et des aléas côtiers potentiels (SGNC/BRGM) : le littoral de la Roche Percée

Les objectifs de cette étude sont de :

- proposer une typologie afin d’identifier, caractériser puis classifier les différents types de littoraux présents sur le territoire ;

- réaliser une cartographie des différents types de côtes ;

- réaliser une cartographie des secteurs potentiellement exposés aux aléas côtiers : érosion, submersion marine, mouvement de terrain.

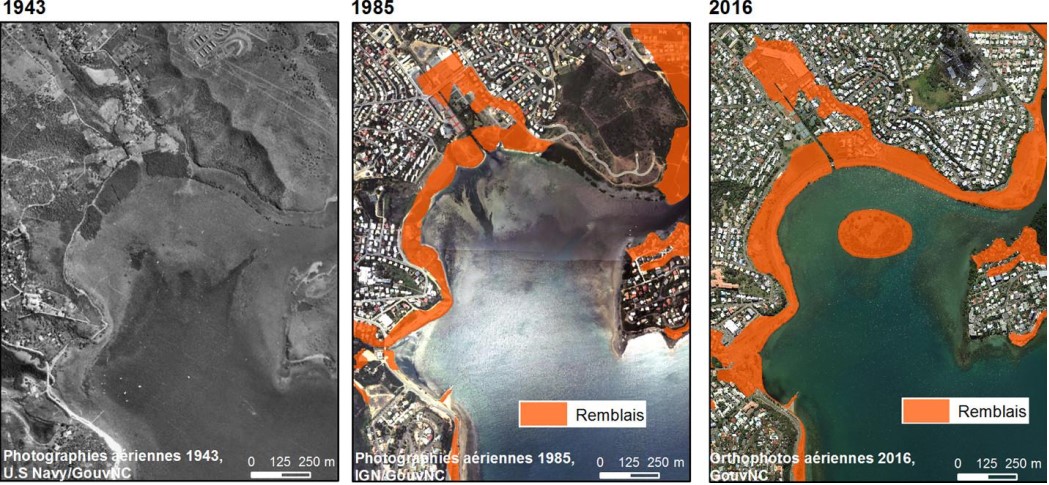

Document 4. La cartographie de l’évolution du littoral de la zone urbaine de Nouméa (SGNC/BRGM)

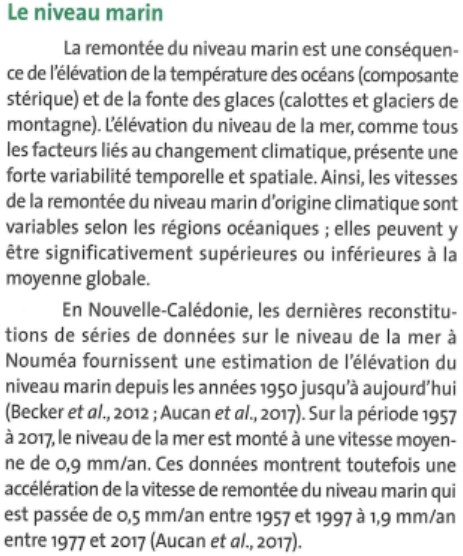

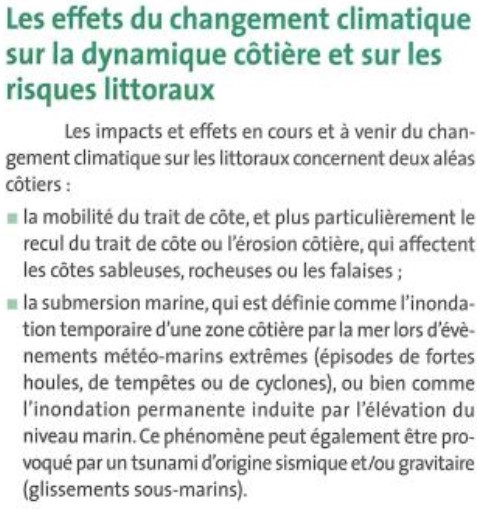

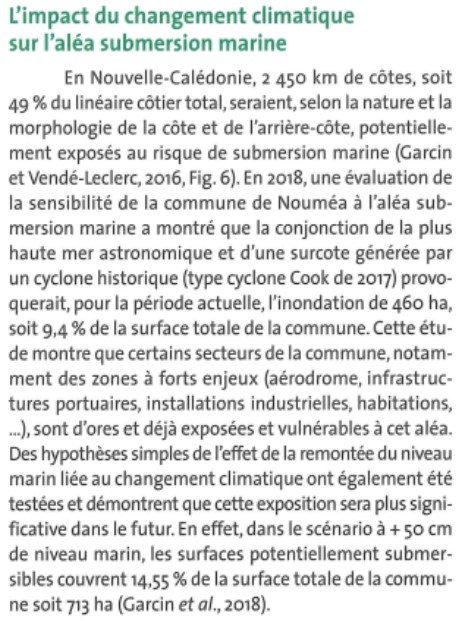

Document 5. Le littoral de la Nouvelle-Calédonie face au changement climatique, vu par des scientifiques (extraits)

Source : https://dimenc.gouv.nc/sites/default/files/documents/VendeEtGarcin%282021%29_Geologues_209_0.pdf

Document 5a

Document 5b

Document 5c

Document 5d

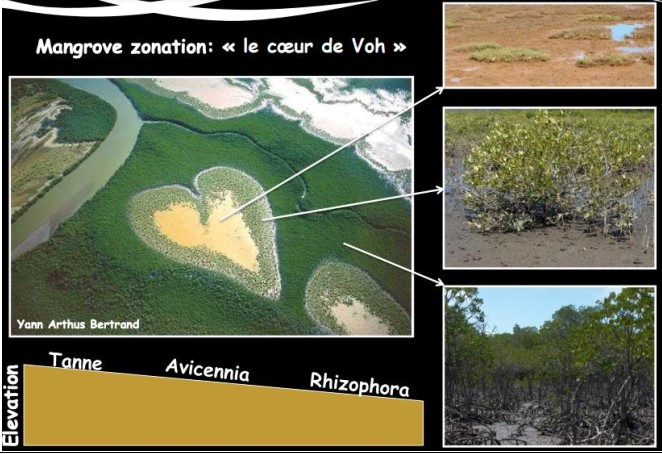

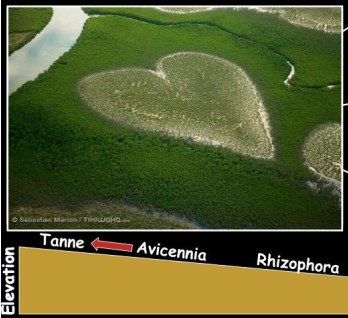

Document 6. Mangrove et changement climatique

Source : https://dimenc.gouv.nc/sites/default/files/documents/Oblic_2021_Marchand.pdf

Document 6a : en 1999

Document 6b : Aujourd’hui

Déf : ensemble d’arbres, d’arbustes et d’herbiers à caractères halophiles se développant dans la zone de balancement des marées en zone tropicale et subtropicale.

A consulter :

- https://gouv.nc/actualites/03-12-2016/le-littoral-sous-surveillance-avec-loblic

- https://experience.arcgis.com/experience/3ae31b27b6334bf9ba6e6f09d1128167

- https://dtsisgt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=948b61790ac24c5f98cb868d121c6cdc

Annexes

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES PROPOSES DANS LE DIAPORAMA DE L’ETUDE DE CAS

Vidéo (durée 5’26) :

Décryptage du dernier rapport du GIEC : impacts, adaptation et vulnérabilité. Avec Virginie Duvat-Magnan, géographe à l’Université de La Rochelle, auteure du chapitre 15 consacré aux petites îles du 6e rapport du GIEC, volume 2. Ministères de l’Ecologie, l’Energie et des Territoires.

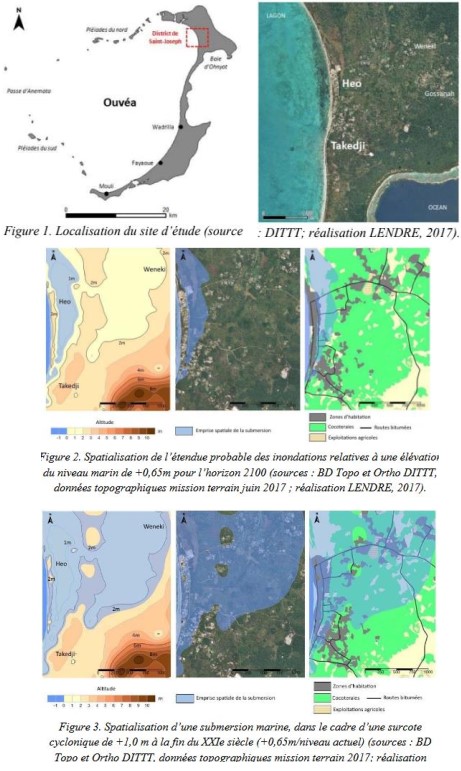

L’exemple d’Ouvéa

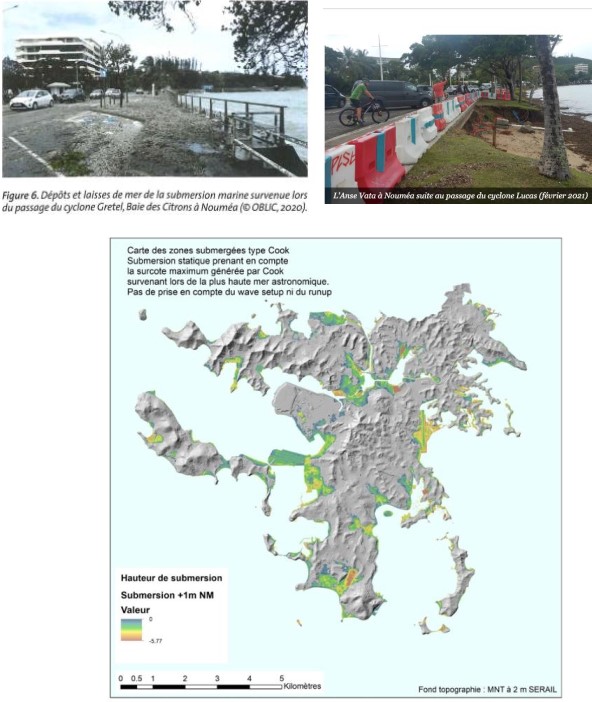

L’exemple de Nouméa

L’exemple de la mangrove

Bluecham développe en Nouvelle Calédonie un puissant outil de surveillance de l’environnement. Ce spécialiste du traitement des données collectées par satellites simplifie les études environnementales.

Documents joints

Le Pacifique insulaire : un environnement fragile soumis aux risques et aux pressions

Proposition de scénario pédagogique

PDF - 823.6 kio

Le Pacifique insulaire : un environnement fragile soumis aux risques et aux pressions

Dossier documentaire

PDF - 1.8 Mio

Dans la même rubrique

La civilisation kanak de l’an mil à l’arrivée des Européens

Proposition de mise en oeuvre du programme d'histoire de seconde (thème 4).

La poterie lapita

Proposition d'exploitation pédagogique des ressources de la plateforme éducative NC la 1ere Educ.

Faire sa rentrée avec Adèle Blanc-Sec

Révisions du collège et découverte du programme d'histoire pour la séance introductive en classe de Seconde.