Introduction

Thème 4 – La civilisation kanak de +1000 à l’arrivée des Européens (1774)

Problématique – Comment la civilisation kanak s’organise-t-elle et se structure-t-elle pendant près de 800 ans ?

Mise au point scientifique

Après deux millénaires d’occupation ininterrompue de l’archipel et d’enracinement de la Grande Terre et des îles (Belep, île des Pins, Loyauté), les hommes de la période de Naïa diversifient leurs traditions, adaptent leur héritage et modifient leur mythe fondateur pour aboutir à une différenciation culturelle avec leurs ancêtres Lapita. Ils se différencient ainsi des autres sociétés austronésiennes des archipels voisins. C’est donc l’émergence autour de 1000 après J.-C. d’une nouvelle civilisation océanienne, la civilisation kanak.

Durant les sept à huit siècles qui suivent et avant la période des premiers contacts avec les navigateurs européens, les groupes humains kanak organisent leur espace, leur environnement, leur quotidien, leurs croyances, leurs techniques agricoles, leurs relations, leurs échanges autour d’un élément patrimonial hérité des premiers hommes, l’igname. Véritable fil conducteur et marqueur culturel depuis toute la période de peuplement, l’igname est le cœur de cette nouvelle civilisation ; son élément identitaire, telle la liane du tubercule qui attache les hommes entre eux et les rattache aux premiers hommes. Le taro, la pirogue et la céramique demeurent des éléments secondaires du bagage culturel transmis de génération en génération depuis les Austronésiens, les hommes Lapita et ceux des périodes de Koné et de Naïa.

La place de chacun est définie dans le groupe par son rôle dans les activités horticoles liées à l’igname et au taro. L’année est rythmée par un calendrier de l’igname, où chaque tâche agricole est réalisée en interprétant les signes de la nature (saison, animaux, plantes). Chaque travail agricole définit les permissions (couper le bois, ramasser la paille) ou les interdits (la présence de femme menstruée dans un champ, commencer le champ familial après celui du maître des cultures). Ainsi, la répartition des tâches communautaires finit par fixer le rôle de chacun au sein de son groupe qui se spécialise dans une activité spécifique jugée nécessaire pour le fonctionnement du clan. L’Aîné du clan relève d’un aspect sacré car issu du premier homme et possède la capacité d’interagir avec le monde invisible, celui des Esprits. Il est le garant du respect du calendrier horticole et de l’élément totémique, représentant son clan. Il est aussi le Grand frère, le Verbe ou la Parole.

De plus, les familles se répartissent de plus en plus en différents clans. Certains d’entre eux peuvent parfois rassembler plusieurs familles ayant un ancêtre commun, un Aîné. Ces structures claniques se regroupent en hameaux, implantés dans un territoire que les hommes transforment en terroir. L’ensemble de ces terroirs et de ces territoires, sous l’autorité de clans de la terre, aboutit à une multitude de pays kanak à la fois unis et divers. Et, durant les travaux agricoles, les liens entre les membres d’un clan se renforcent.

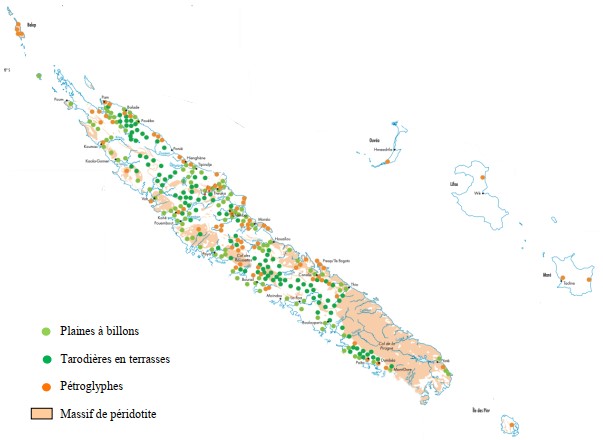

Aussi, les hommes délimitent le foncier par des bornes naturelles comme un arbre (un cocotier, un pin colonnaire, un banian) ou parfois par un bloc rocheux perpétuel et gravé, un pétroglyphe. Des structures horticoles monumentales apparaissent : des linéaires mesurant plusieurs kilomètres de billons d’ignames surélevés ou de tarodières et de systèmes de canaux d’irrigation sur la côte est ou bien de grandes fosses creusées pour cultiver le taro d’eau à Ouvéa ou encore de longs murets de pierres pour dévier l’eau et assécher une zone marécageuse comme à Yaté. Ces aménagements remarquables témoignent aussi d’une population nombreuse, probablement autour de 100 000 individus voire davantage durant la première moitié du deuxième millénaire.

L’espace foncier est de mieux en mieux organisé. À proximité des espaces agricoles, les Kanak, regroupés en hameaux, structurent leur espace de vie : alignement des maisons, implantation des maisons selon son statut au sein du clan, aménagement d’une allée centrale comme dans la vallée de la Tiwaka à Tuo Cèmuhî (Touho), plantation d’arbres symboliques (pins colonnaires, cocotiers) identifiables de loin comme dans le col d’Ö Chönaxwéta à Xûâ Chârâmèa (col d’Amieu à Sarraméa). Sur la Grande Terre, des structures en pierre permettent de surélever les maisons construites de forme ronde autour d’un poteau central comme à Pwöpwöp (Bopope) et dans les vallées de Hyehen (Hienghène). Ce dernier supporte à la fois la charpente, liant chaque élément entre eux, et devient l’intermédiaire entre la terre et le ciel, entre le visible et l’invisible. Chaque élément de la maison dépend de l’autre ; chaque individu est ainsi lié aux autres. Ce sont des générations successives au service de l’innovation technique qui ont pu pour aboutir à la construction d’une maison parfaite : répondre aux besoins (s’abriter, se chauffer en saison fraîche, se rafraîchir en été, échanger, palabrer), faire face aux aléas (architecture résistante et adaptée aux vents violents, aux fortes pluies, à un sol gorgé d’eau, à une forte humidité), exploiter les ressources environnantes (paille, écorce de niaouli, pierre, feuilles de cocotier et de pandanus, pierre ponce, lianes, bois). La grande maison, celle de l’Aîné, est un symbole à la fois visible et immatériel du clan. Elle est le lieu où les liens entre les individus se resserrent. Elle est l’endroit où la cosmogonie kanak se complexifie et se transmet, où l’on narre l’origine du monde : une origine que le Verbe ou la Parole, c’est-à-dire l’Aîné, retrace en parallèle avec l’apparition de l’Aîné du clan et de son totem. Un récit dans lequel l’igname joue un rôle essentiel. Un récit où les premiers hommes deviennent mythiques et où les génies de la forêt et autres lutins deviennent réels.

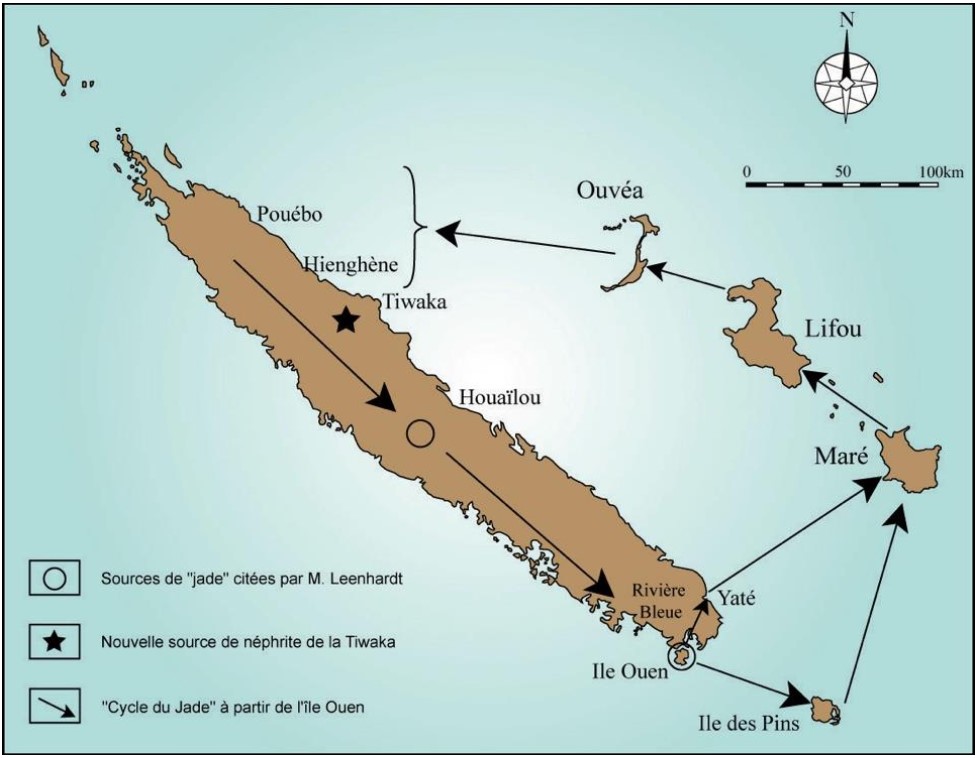

Dans les mondes kanak, en temps de paix, les groupes préservent des liens, gardent contact entre eux : entre groupes du bord de mer (clans de la mer) et groupes de la vallée (clans de la terre), entre côte est et côte ouest, entre Grande Terre et les îles. Le « cycle du Jade » comme observé à Bourail ou le « cycle du vert du blanc » comme décrit à Maré illustrent ces échanges. Les échanges de femmes font naître des alliances entre clans ou permettent de les renforcer entre clans alliés.

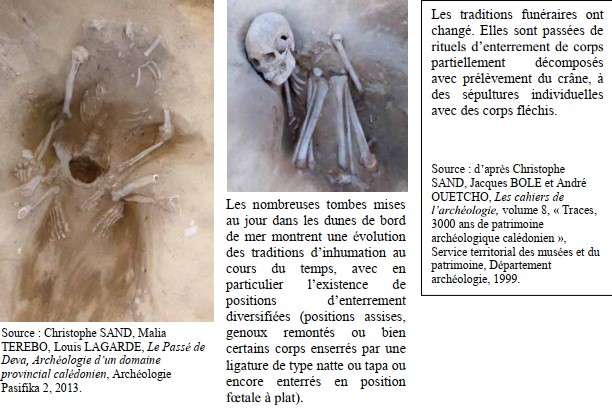

Le monde invisible, où vivent notamment les Esprits des ancêtres, n’est pas cloisonné de celui des vivants. Les croyances kanak se manifestent quotidiennement dans le travail au champs, durant une grossesse, dans la construction d’une pirogue, dans la forêt ou pendant un deuil. Les traditions funéraires s’organisent autour de l’idée que le corps du défunt peut encore renfermer une part de son âme, de sa force et de sa puissance totémique. L’ensevelissement partiel ou l’enterrement en position assise ou fléchie se ritualisent, notamment sur la Grande Terre comme à Deva (corps ligaturés). Ailleurs ou en fonction du statut du défunt, les ossements sont déposés dans des lieux tels qu’un abri-sous-roche où les crânes sont tournés vers l’extérieur (Ouvéa), déposés sur de petites pirogues (Lifou). Le prélèvement d’ossements comme un crâne, un tibia ou une phalange, après la période de décomposition du corps, devient une pratique courante. La partie prélevée est alors chargée d’un pouvoir mystique (fertiliser un sol, apporter de meilleures récoltes, hériter des mêmes capacités physiques d’un guerrier).

Ainsi, s’accaparer les pouvoirs d’un guerrier devient essentiel lorsque des tensions apparaissent. Souvent en rapport avec le foncier, les litiges peuvent évoluer en un conflit armé. Agrandir le territoire d’un clan, faire rayonner son autorité au-delà de la ligne de crête ou soumettre ses voisins encouragent certains clans à exercer une autorité plus forte voire à instituer une organisation hiérarchique verticale comme à Maré.

Après un enracinement sur les plaines littorales, dans les basses collines, ce sont les hautes vallées de la côte est de la Grande Terre qui finissent par être peuplées. Les territoires de chaque clan s’agrandissent au fur et à mesure que les familles s’accroissent et que de nouvelles générations obligent les anciennes à leur transmettre de nouvelles terres. Face à la croissance démographique et donc à la pression exercée sur les moyens de subsistance et sur le foncier, les groupes kanak sont à la recherche de nouvelles terres, toujours plus fertiles, et toujours plus éloignées des autres groupes. Les hommes pratiquent une culture itinérante sur brûlis qui finit par provoquer un appauvrissement des sols. Le foncier devient alors un enjeu, d’abord alimentaire puis politique.

De fait, la pression sur la terre est un facteur de tensions voire de conflits. Une guerre ou une alliance sont des alternatives fréquemment utilisées pour asseoir l’autorité d’un clan dans un territoire et pour la perpétuation d’un lignage. Les violences et les guerres entre clans peuvent obliger un clan à quitter son terroir pour se réfugier plus haut, plus loin. Les déplacements de clans ne sont pas rares. Un nouveau clan, implanté dans un nouvel espace, le territorialise en l’aménageant, mais aussi en l’intégrant dans le récit fondateur de son clan, pour légitimer sa présence dans son nouveau terroir comme Téâ Nànyàrâmî qui ancre le clan Näbai dans la vallée de Göièta à Pwäräiriwa (Ponérihouen). Les XVIIe et XVIIIe siècles sont une période marquée par des troubles entre les différents pays kanak. L’accroissement des populations, les migrations polynésiennes, la présence menaçante de ses voisins sont autant de facteurs d’instabilité, sources de rivalités et de guerres. L’archéologie et la paléodémographie tentent d’estimer la population kanak à 150 000 individus.

C’est dans ce contexte qu’un matin, des Kanak de la région de Nyelâyu (Balade), sous l’autorité du chef Téâ Buumêê, aperçoivent un surprenant navire qui s’approche de leur récif. Trois pirogues à voile partent alors vers sa direction en restant, à l’abri, à l’intérieur du lagon. Ils aperçoivent des hommes blancs dans cette gigantesque pirogue monocoque à voile avec trois mats. Il est 8h00, nous sommes le 4 septembre 1774, le pays kanak Nyelâyu entre en contact avec les premiers Européens …

Élargissement sur le thème suivant

– Capsule vidéo réalisée par la DAAC et le SRPEIE du Vice-rectorat « La médaille de Cook »

– Texte de la voix-off de la capsule vidéo

++++

Chapitre 1

Chapitre 1 – 1000 après J.-C., émergence d’une civilisation océanienne singulière, la civilisation kanak.

Problématique – Quels sont les éléments qui caractérisent cet ensemble culturel qui émerge deux mille ans après le début du peuplement Lapita de la Nouvelle-Calédonie ?

I – La terre, un espace politique social et un enjeu d’appropriation et de rivalités

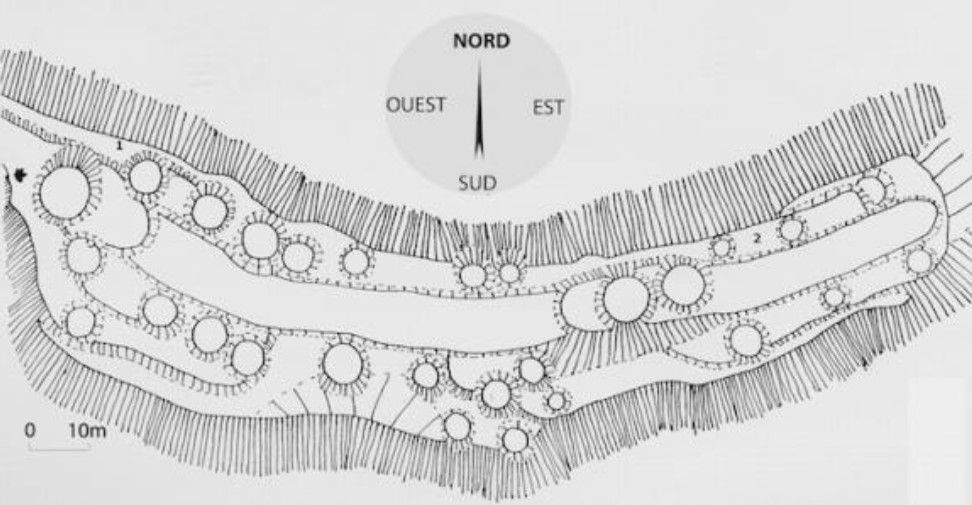

Document 1 – Structurer l’espace (Bourail)

Le deuxie ?me mille ?naire apre ?s J.-C. a vu le de ?veloppement de l’Ensemble culturel traditionnel kanak. Celuici a e ?te ? marque ? sur le domaine de Deva par une occupation plus dense des collines du domaine, avec la cre ?ation de hameaux et l’intensification de l’utilisation des sols pour des cultures horticoles. Cette pe ?riode est e ?galement caracte ?rise ?e par un changement dans le mode d’occupation de la plaine littorale, les installations e ?pisodiques des mille ?naires pre ?ce ?dents prenant progressivement un caracte ?re pe ?renne.

A ? partir du de ?but du deuxie ?me mille ?naire apre ?s J.-C., les signes d’une intensification globale de l’occupation de la re ?gion de Deva se multiplient. Des tertres sure ?leve ?s, portant des cases rondes a ? poteau central, ont progressivement e ?te ? e ?rige ?s sur les lignes de cre ?tes propices, ainsi qu’au-dessus des niveaux d’inondation des rivie ?res dans certaines zones des plaines. Dans certains cas, quelques dizaines de tertres e ?taient construits, formant des hameaux regroupant plusieurs familles. Si ceux-ci e ?taient ge ?ne ?ralement des lieux de vie, certains devaient e ?galement e ?tre des centres politiques plus importants.

Document 2 – Organiser l’espace (Touho et Ponérihouen)

Document 3 – Réguler les espaces fonciers (Grande Terre)

Suite a ? une augmentation progressive de la population, des proble ?mes de proprie ?te ? foncie ?re ont commence ? a ? apparai ?tre. Chaque famille d’horticulteurs devait avoir un domaine foncier vaste afin de ouvoir pratiquer des jache ?res de ?passant 10 ans. En effet, l’utilisation intensive de la technique de bru ?lis finit par appauvrir les sols entrainant la limitation progressive des terres cultivables. Ceci a ne ?cessairement entraine ? des conflits et la mise en place progressive d’ensembles politiques re ?gulant les espaces fonciers.

Un des moyens de marquer au sol ces limites e ?tait de re ?aliser un bornage, en identifiant le proprie ?taire avec des signes. Le de ?veloppement d’une partie des pe ?troglyphes de la Grande Terre a ? partir du premier mille ?naire apre ?s J.-C. peut s’expliquer par cette ne ?cessite ? de de ?finir les espaces fonciers, me ?me si leur signification de ?passe largement la notion de bornage.

Document 4 – Ancrer un clan dans un nouveau territoire (Ponérihouen)

L’arrivée du clan Näbai (devenue Na ?aucu ?u ?we ?eè) dans la vallée de Göièta (Pwäräiriwa).

Te ?a ? Me ?apo ?o ? ou Te ?a ? Na ?nya ?ra ?mi ? est l’ance ?tre d’une partie des Bai, des Na ?bai. Il est parti du mont Go ?ro ?a ?ra ?tua. Na ?nyara ?mi ? est le nom de l’endroit ou ? il a fait sa case et Me ?apo ?o ? est le nom de l’endroit autour. A ? l’e ?poque, il n’y avait pas la fore ?t comme maintenant, il y avait juste cette liane mi ?, d’ou ? le nom de l’endroit.

Quand il est venu de la ?-haut, qu’il a quitte ? tout ceux qui e ?taient la ?-haut sur le mont Go ?ro ?a ?ra ?tua, il est donc descendu et il a bu dans un trou d’eau, au wa ?do (« l’endroit pour boire »). C’e ?tait a ? ce moment-la ? le seul trou d’eau. Ceux qui sont partis de ce co ?te ? sud ont donne ? notamment les Go ?ro ?wirijaa qui sont encore a ? Na ?pwe ?e ?paa. Sur l’autre versant, co ?te ? nord, ce sont les ance ?tres des Pwe ?e ?di Pwe ?daa, des We ?nae ?...

Il a bu dans ce trou d’eau et est parti en suivant la ligne de cre ?te. Il est arrive ? sur un sommet. Il part construire sa case au sommet. Il e ?tait toujours seul, ce ?libataire. C’est la source du creek na ?pwe ? Go ?ro ?je ?u.

Il a construit sur le pic, c’est Te ?a ? Me ?apo ?o ?.

De la ?, il est reparti sur Ca ?ba plusieurs anne ?es apre ?s pour chercher une femme. Il a pris une femme Go ?ro ?atu ? de Ca ?ba (Tchamba). Ses descendants sont devenus tre ?s nombreux. Ils ont construit au sommet d’une cre ?te, a ? un endroit que l’on contourne aujourd’hui car tabou. Ses fils ont donc construit le tertre de Go ?we ?u. A ? sa mort, ils l’ont mis dans une grotte a ? cet endroit, ce qui fait que c’est devenu un cimetie ?re sacre ? et donc un lieu tabou jusqu’a ? maintenant. Les tertres se trouvaient sur les cre ?tes ou a ? flanc de montagne de fac ?on a ? dominer les valle ?es. C’e ?tait une question de se ?curite ?, car la pe ?riode e ?tait tre ?s trouble ?e par des guerres et toutes sortes de conflit.

(Ponérihouen et région de Hienghène), Rapport – Mission du patrimoine ethnologique, Ministère de la culture, 1996.

II – L’horticulture occupe une place centrale dans le monde culturel kanak, le début des terroirs kanak

Document 5

Document 6

Document 7 – Aménager des espaces agricoles

La technique de cultures sur bru ?lis provoque une destruction massive de l’environnement, un appauvrissement des sols et nécessite une superficie considérable : chaque jardin n’e ?tant cultive ? qu’une fois tous les dix ou quinze ans. Sur les collines et les hautes valle ?es, l’augmentation de la population et les longues périodes de jachères tournantes entraînèrent des litiges sur les propriétés foncières. Il est possible que la prolife ?ration d’une partie des pe ?troglyphes sur la Grande Terre, comme bornage géographique, ait été une nécessité.

Les structures en terrasse, de type tarodières, se répandent dans les basses collines de la Grande Terre. Dans les plaines et certaines vallées de la côte est, le paysage est sculpté par de longs billons horticoles surélevés, jusqu’a ? 1,50 m de haut, 10 m de large et plus de 100 m de long dont une partie a du ? e ?tre utilise ?e pour la culture d’ignames : l’illustration d’une intensification majeure de l’occupation de l’espace insulaire jusqu’a ? la saturation parfois.

Le Ier millénaire après J.-C. a du ? e ?tre une pe ?riode de tensions politiques et d’e ?volutions sociales majeures, l’e ?tendue des structures horticoles sur la Grande Terre semble indiquer que durant le IIe millénaire après J.-C., les sociétés avaient trouvé un équilibre politique relatif, qui leur permettait de mettre une énergie considérable dans les structures horticoles sans perpétuellement craindre leur destruction par des voisins.

La construction de murets de pierres pouvant dépasser deux mètres de hauteur dans les vallées encaissées de la côte est. Dans la région de Touaourou (Yaté), les populations avaient édifié des barrages de déviation des creeks mesurant plus de 100 m de long, 20 m de large et 4 m de haut pour assécher les marécages en bord de mer.

A ? Ouve ?a, c’est la pre ?sence d’e ?normes fosses pour la culture du taro d’eau de plusieurs hectares re ?alise ?es en vidant le sable sur plusieurs me ?tres de profondeur afin de rejoindre la lentille d’eau douce. Cela implique le déplacement de millions de mètres cubes de sable, ce qui représente un travail physique important.

Document 8 - Paysage anthropique (Sarraméa)

Document 9 – Définir la place de chacun

Le système horticole permettait de définir le rôle de chacun et de coordonner les différentes étapes de la vie sociale, entre les groupes responsables des activités horticoles, des activités liées à la pêche. Dans les textes anciens apparai ?t l’importance des surplus horticoles, cultive ?s en pre ?vision des e ?changes coutumiers. La mise en place d’un syste ?me hie ?rarchise ? ou ? le « chef », personnage sacré matérialisant le calendrier horticole, était conc ?u comme garant des positions acquises, permettait d’e ?viter une grande partie des tensions.

III – Des rites funéraires, symboles des interactions entre monde des vivants et monde invisible

Document 10 – Le masque de deuilleur

« Ce masque est porté dans les fêtes par un homme qui glisse sa tête de façon à garder les yeux à la hauteur de la bouche par laquelle il regarde. Il tenait généralement un morceau de bois horizontal dans sa bouche soutenant le filet. Cet homme masqué, armé d’un casse-tête causait de la frayeur dans les danses, exécutait des mimiques, mais aucune coutume ni légende ne subsistent montrant qu’il s’agissait d’une société secrète. Le masque appartient au Nord de l’île d’où il s’est répandu dans le Sud sans apporter avec lui de traditions qui expliquent son origine. »

Matériaux : bois, vannerie en fibres végétales, plumes de notou, cheveux humains, feuilles, tapa de liber1 d’e ?corce battu.

1 Liber : e ?corce inte ?rieure d’un arbre ou ? circule la sève.

Document 11 – Anciennes sépultures kanak à Deva (Bourail)

++++

Chapitre 2

Chapitre 2 – Des pays kanak connectés entre eux et ouverts sur le monde océanien

Problématique – Comment les migrations montrent-elles les relations entre les pays kanak et avec leur environnement régional ?

I – La pierre de jade, un vecteur essentiel des échanges

Document 1

Document 2 – « Le cycle du Jade » (Bourail)

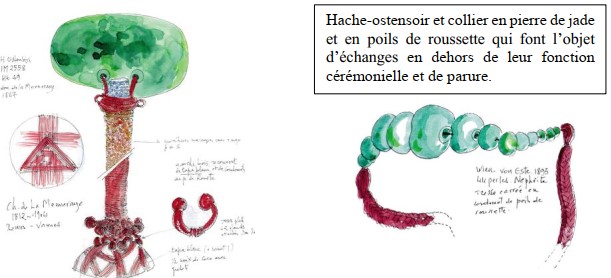

Suivant les auteurs, la hache-ostensoir, objet d’apparat et emble ?me des chefferies, servait dans les discours de guerre. Elle aurait e ?te ? utilise ?e pour de ?pecer symboliquement les cadavres et pouvait aussi servir a ? frapper rituellement le soleil afin de provoquer l’arrive ?e de la pluie.

A ? Deva, un petit disque de hache-ostensoir a e ?te ? mis au jour, un des rares de ?couverts lors de fouilles arche ?ologiques en Nouvelle-Cale ?donie. Ge ?ologiquement proche de la ne ?phrite de la re ?gion de la Tiwaka, il te ?moigne de circuits d’e ?change de mate ?riaux ou de biens de prestige a ? l’e ?chelle de la Grande Terre. Ceux-ci peuvent s’inscrire dans le sche ?ma de ?fini par l’ethnologue Maurice Leenhardt sous le nom de « Cycle du Jade ».

Document 3 – « Le cycle du vert et du blanc » (Maré)

Les pierres de hache-ostensoir provenaient des carrie ?res de l’île Ouen. De la ?, elles e ?taient transporte ?es aux îles Loyauté sous une forme grossière et subissaient des transformations, chaque île ayant sa spécialité. Les haches-ostensoirs étaient ensuite transfe ?re ?es vers les chefferies de la Grande Terre. Les gens d’Ouve ?a, grâce a ? leur science de la navigation, semblent avoir joue ? un rôle essentiel dans ce mouvement d’e ?changes.

Le symbolisme reliant la hache-ostensoir à la lune, présent aux îles Loyauté, renvoie au cheminement réel des pierres revenant sur la Grande Terre par le chemin inverse. Cette origine loyaltienne de la hache rappelle le « cycle du vert et du blanc » décrit par Maurice Leenhardt connu sous le nom de hla-mi le « Chemin des richesses », a ? Mare ?, qui organisait un double courant d’e ?changes entre la Grande Terre et les îles Loyaute ? et dont les haches-ostensoirs e ?taient l’une des pie ?ces maîtresses.

Document 4 – Les objets de parure

Source : Roger BOULAY, Emmanuel KASARHÉROU, Carnets Kanak, Voyage en inventaire de Roger Boulay, Musée du Quai Branly, 2020

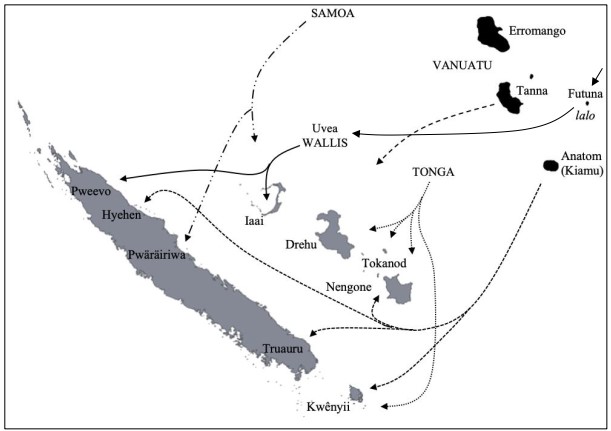

II – La Nouvelle-Calédonie, un espace de migrations et de contacts

Document 5

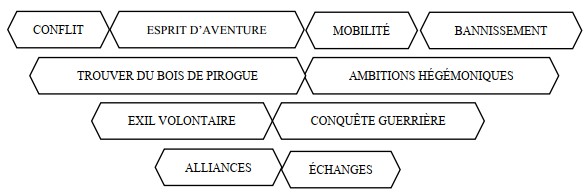

Document 6 – Hypothèses des raisons des migrations intra-océaniennes

Document 7 – Le folau (« voyage ») de Kaukelo

« L’histoire nous dit que des sujets du Lavelua1 s’en alle ?rent couper des arbres pour la construction d’une pirogue. C’est a ? ce moment-là que le fils cadet du Lavelua fut mortellement blessé. Par crainte des représailles par mise à mort, les coupables préférèrent fuir. Entre-temps, le Lavelua, ayant appris la triste nouvelle, leur fit dire d’interrompre leur projet et de rester a ? Wallis, mais en vain.

Dans leur fuite, ils croise ?rent une femme sur la plage qui leur pre ?dit ce qu’ils allaient trouver et la terre où ils allaient accoster : « Vous vous arrêterez là où les feuilles de palétuvier flottent et où des mulets sautent par-dessus la pirogue. ». Dans leur hâte, ils prirent un petit garçon noble pour être le chef du folau. Kaukelo de la lignée royale Takumasiva de Uvea-Wallis devint responsable de l’expédition.

Ils partirent de la passe Fuga’uvea, traversèrent le Pacifique et arrivèrent en Nouvelle-Calédonie, laissèrent des membres de leur e ?quipage a ? l’île des Pins, a ? Mare ?, a ? Lifou (Jokin) et s’arrête ?rent enfin a ? Unyee où ils de ?couvrirent les signes pre ?dits par la femme d’Uvea lointaine. C’est en pleine guerre tribale que le folau arriva, à bord de la pirogue nommée Ifilaupakola. Ainsi, Péka resta à Unyee où il devint le grand chef Beka, Kaukelo à Takedji où il devint le grand chef Nekelo et Fotu’atamai partit a ? Mouli et devint le grand chef Doumaï. »

1 Titre porte ? par le souverain d’Uvea (Wallis), l’e ?quivalent de roi en Français ou hau en wallisien.

Document 8 – L’empreinte des t ?vaka à Ouvéa

Le premier indice qui s’impose en te ?moignage de cet he ?ritage historique est le nom de cette île : Ouvéa.

‘Uvea, c’est le nom originel de Wallis et c’est aussi celui donne ? a ? leur terre d’accueil, par les multiples voyageurs de t ?vaka. Les gens d’’Uvea mo Futuna identifient cette île de l’archipel des Loyaute ? par l’expression ’Uvea Lalo (‘Uvea d’en bas), tandis qu’a ? Ouve ?a, ‘Uvea Mama’o (‘Uvea lointaine), désigne Wallis.

Élément fondamental de leur identité, le faga uvea est la deuxième langue parlée à Ouvéa, principalement par les sujets des chefferies issues des t ?vaka d’antan : Heo, Teuta, Onyat, Fayava, Lekin, Takedji et Mouli.

On dénombre ainsi près de 50% de locuteurs de faga uvea dans la population d’Ouve ?a.

Des mots trouvent encore la même signification en faka’uvea, comme moana (océan), motu (îlot), tai loto (large), aua (petit mulet), motutapu (île sacrée), ava (passe), folau (voyage), kafo (forte douleur). D’autres mots trouvent en revanche, leur sens dans le fakafutuna, même s’ils ont subi une le ?ge ?re transformation comme neve (porter un enfant sur le dos a ? l’aide d’un manou) pour vene en faka’uvea et en fakafutuna.

Documents joints

Dans la même rubrique

Le Pacifique insulaire : un environnement fragile soumis aux risques et aux pressions

Proposition de jeu de rôle pour traiter l'étude de cas du thème 1 du programme de géographie de Seconde.

La poterie lapita

Proposition d'exploitation pédagogique des ressources de la plateforme éducative NC la 1ere Educ.

Faire sa rentrée avec Adèle Blanc-Sec

Révisions du collège et découverte du programme d'histoire pour la séance introductive en classe de Seconde.