Intervention prononcée lors du stage "Construire des situations d’apprentissage formatrices pour enseigner la Première Guerre mondiale" effectué le jeudi 30 avril 2015 au Musée de la Ville de Nouméa

Introduction

La contribution militaire des Néo-Calédoniens à l’effort de guerre de la France durant

la Grande Guerre a été conservée précieusement dans la mémoire des familles des différentes communautés. Elle est restée longtemps du domaine des associations d’anciens combattants et de celui des FANC (Forces armées de Nouvelle-Calédonie) qui commémoraient l’armistice du 11 novembre 1918. Les travaux universitaires, à ce jour, restent rares et ignorés. Les programmes d’histoire adaptés à l’histoire du pays sont trop récents pour que plusieurs générations aient pu s’approprier l’historiographie de la « Grande Guerre ». En cette année 2015, les commémorations en métropole et la Mission du Centenaire rappellent peu aux Néo-Calédoniens que bien des leurs, réunis au sein des « petits contingents » de l’armée française sont partis défendre une lointaine et utopique patrie.

En août 1914, l’Europe entre dans une guerre dont nul n’envisage la durée, alors que

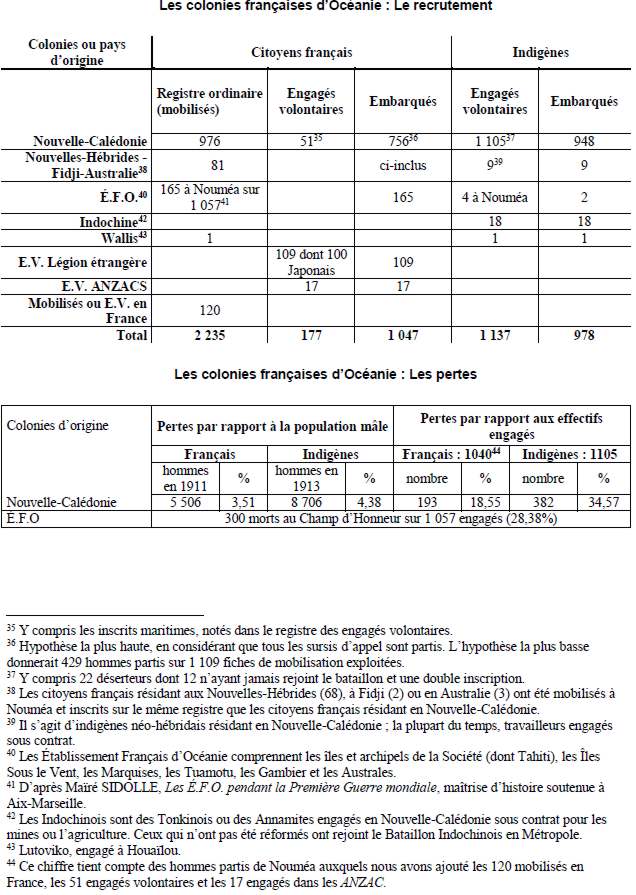

les empires coloniaux sont impliqués. Colonie française à part entière depuis le 14 janvier 1860, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances [1] est la colonie la plus éloignée de la métropole, environ 22000 km par voie maritime. En 1914, il faut environ huit semaines au vapeur des Messageries Maritimes pour couvrir la ligne Marseille - Sydney - Nouméa. Le canal de Panama n’entre en service que le 15 août 1914 mais n’est utilisé pour les transports de troupes qu’en 1917. Le mercredi 5 août 1914, La France Australe annonce à la une que « La guerre est officiellement déclarée ». Une « Proclamation du Gouverneur » est affichée à la mairie de Nouméa et en brousse. Les hommes ressentent cet élan patriotique que l’École, l’Église ou la famille leur ont inculqué. Comme dans les autres colonies françaises, les Calédoniens de nationalité française, en âge de porter les armes, sont alors mobilisés comme le sont tous les citoyens français de métropole depuis le 1er août. Quatre contingents quittent Nouméa sur le Sontay, le Gange et l’El Kantara entre 1915 et 1917, emportant 1040 (ou 1047) citoyens français sur 1217 mobilisés et 978 sujets kanak [2] sur 1137 (ou 1134) engagés volontaires [3]. Aucun n’imagine que, le 10 mai 1919, lorsque les survivants embarquent sur l’El Kantara pour rentrer au pays, 193 Européens et 382 tirailleurs seront « morts pour la France » même si tous n’ont pas été tués au front. En outre, la contribution humaine de la colonie ne doit pas masquer la contribution économique et les changements qui ont découlé du monde nouveau dans lequel étaient entrées les puissances en guerre, entraînant leurs empires coloniaux.

Dans la colonie, qui détient l’autorité pour conserver l’intégrité des colonies françaises

océaniennes et faire participer les hommes à la guerre ? Malgré l’éloignement, contraints ou consentants, comment les Océaniens des colonies françaises sont-ils engagés dans ce conflit ? Comment la Nouvelle-Calédonie va-t-elle s’adapter au conflit ?

La Nouvelle-Calédonie dans la guerre

Les institutions de la colonie

En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français est représenté par le gouverneur

dont les pouvoirs sont très importants. C’est un fonctionnaire qui dirige l’administration, exerce l’autorité civile et militaire seul et sans partage, chargé de la défense intérieure et extérieure de la colonie [4]. Le gouverneur prend l’avis du Conseil privé dont le rôle est purement consultatif, sans qu’il soit tenu de s’y conformer. Le gouverneur est chargé de l’exécution des décisions du Conseil général et de la Commission coloniale. Parti en congé en métropole le 27 juillet 1914, le gouverneur Brunet, à sa demande, est mobilisé sur place dès le début des hostilités. Jules Repiquet, secrétaire général en Nouvelle-Calédonie depuis 1913 est alors chargé de l’intérim. Titularisé en 1918, il reste gouverneur de la Nouvelle-Calédonie jusqu’en 1923, devenant ainsi l’un des gouverneurs ayant effectué l’un des plus longs séjours.

C’est un ancien élève de l’École Coloniale, adepte des idées de Gallieni ou de Lyautey. Il a une bonne connaissance de la région puisqu’il a été précédemment commissaire-résident aux Nouvelles-Hébrides de 1911 à 1913. Trente ans avant le début de la guerre, les institutions de la colonie se sont quelque peu démocratisées avec la création du Conseil général [5] composé de dix-neuf membres élus pour six ans. La Commission coloniale est élue parmi ses membres. Son attribution principale est le vote du budget de la colonie, la gestion du patrimoine de la colonie et la gestion des grands travaux.

En 1914, le découpage administratif de la colonie correspond à 23 commissions

municipales formant neuf circonscriptions électorales chargées d’élire les Conseillers

généraux. La commune de Nouméa est la seule commune de plein exercice avec les mêmes attributions que celles de France métropolitaine. En Brousse, les commissions municipales correspondent aux centres de colonisation. C’est un système de gestion décentralisée, généralisé en 1879 et réorganisé par arrêté du 7 avril 1888. Trois membres élus pour quatre ans ont pour attributions, entre autres, l’administration des biens communaux, les travaux d’intérêt local ainsi que le vote et l’exécution du budget local. À l’exception de la commission municipale de Bourail, supprimée en 1916 (en raison de l’élection d’un président issu de la colonisation pénale) et gérée dès lors directement par le gouverneur, rien ne change durant la

guerre puisque les élections sont reportées à la fin des hostilités.

Un découpage différent redéfinit 28 circonscriptions pour le Service des Affaires

indigènes. En 1859, avaient été mis en réserve les terrains reconnus nécessaires pour les besoins des indigènes. En décembre 1867, l’arrêté gubernatorial n°147 déclare l’existence légale de la « tribu », notion qui ne correspond pas véritablement à l’organisation sociale précoloniale kanak. Pour faire suite à cet arrêté, le 22 janvier 1868, les réserves sont déclarées biens collectifs, inaliénables, incommutables et insaisissables. En 1895, le Conseil général vote l’impôt de capitation par lequel tous les indigènes mâles valides sont contraints de payer 10 francs par tête. Puis le cantonnement des indigènes est décidé par arrêté du 23 novembre 1897. La colonisation Feillet va achever la spoliation foncière des indigènes de la Grande Terre. La décision organique du 9 août 1898 définit l’organisation des Affaires indigènes : les circonscriptions sont sous la responsabilité d’un syndic (gendarme chef de poste) ou d’un délégué (un gendarme, un fonctionnaire ou plus rarement, un colon). Chaque

circonscription est découpée en districts (73 en tout) ayant à leur tête un grand-chef indigène nommé par l’administration. Chaque district est lui-même divisé en tribus dirigées par un petit-chef nommé par l’administration. Grands-chefs et petits-chefs administratifs ne sont pas toujours entérinés par les Conseils des Anciens. Le nombre de tribus est variable puisqu’elles peuvent être regroupées ou supprimées. Le grand-chef est responsable de l’ordre dans son district, du recouvrement de l’impôt de capitation dont il perçoit vingtième, du paiement des amendes infligées à ses sujets, de l’isolement des lépreux. Il touche une prime sur les salaires de ses sujets. Ses pouvoirs sur ses sujets ne sont pas définis réglementairement. Les indigènes

calédoniens ne jouissent pas de la citoyenneté française, ils sont « sujets » français (ou "sujets de la République française"). Ils ne sont ni électeurs ni éligibles et ne participent donc pas à l’élaboration des règles régissant leurs droits et devoirs sur le sol de la colonie. De ce fait, le Kanak subit la double autorité de son chef et du régime de l’Indigénat.

La population en Nouvelle-Calédonie

Les autochtones, population indigène de l’archipel calédonien, sont appelés Canaques

ou Kanak. L’édition 1908 du Petit Larousse illustré cite l’exemple suivant : têtu comme un kanak, selon l’imaginaire européen de l’époque. Le terme le plus courant pour désigner la population autochtone est le mot "indigène". Le Service des Affaires indigènes, sous l’autorité directe du gouverneur, procède à des relevés annuels réguliers de la population indigène, afin de contrôler le paiement de l’impôt de capitation et d’organiser les corvées. L’absence d’état civil dans les tribus, parfois très éloignées du lieu de résidence du syndic rend les déclarations des décès et des naissances pas toujours fiables [6]. La très légère augmentation de la population kanak (d’environ 200 individus supplémentaires régulièrement d’année en année : 20 075 en 1911 – 28 704 en 1914) est comparable à celles des autres îles de la région, après la forte décrue de la fin du siècle précédent. Presque partout christianisée, cette population vit presque exclusivement en tribu, parfois regroupée en réduction autour d’une mission catholique ou protestante. Elle participe peu à l’économie du territoire, enfermée dans les réserves, protégée par les missionnaires, rarement embauchée sur mine en raison d’une constitution fragile, plus souvent utilisée, dans le cadre du travail obligatoire par les colons pour ramasser le coprah ou à la cueillette du café. Les hommes sont soumis à l’impôt de capitation et aux corvées pour des travaux d’intérêt public organisés par les syndics des affaires indigènes. Les Loyaltiens, dont la propriété du sol de leurs îles n’a pas été contestée, s’embauchent plus volontiers, habitués à émigrer pour trouver du travail salarié. Le régime de l’Indigénat auquel cette population est soumise depuis le décret du 18 juin 1887, place les Kanak hors du droit commun pour une période de 10 ans, statut reconduit régulièrement jusque en 1946.

En 1911, le recensement de la population paru au Journal Officiel de Nouvelle-

Calédonie du 16 mai, évaluait l’ensemble de la population calédonienne, autochtones,

européens et autres, à 50 098 habitants. Les Mélanésiens, les plus nombreux (28 075), vivent en tribu. La population européenne est d’origine et de condition fort diverses (libre : 13 138 ; pénale : 5 671). Une forte proportion de main d’oeuvre immigrée sous contrat [7] forme le troisième élément (3 214) d’une population assez disparate et répartie irrégulièrement sur tout le territoire de la colonie.

L’élément libre correspond au quart de la population totale, mais le recensement fait

état, inclus avec les Français, de 2 010 étrangers, principalement Japonais, Autrichiens, Belges, Italiens et Australiens, auxquels s’ajoutent quelques Allemands travaillant dans le commerce mais surtout sur mines comme à Thio, où tous les ingénieurs et techniciens du transbordeur de minerai de nickel sont Allemands. Les citoyens français sont 11 128, dont 7044 nés dans la colonie ; beaucoup sont des descendants de la population d’origine pénale. Quelques-uns sont les fils ou les petits-fils des premiers colons, quelquefois étrangers, arrivés dans l’archipel parfois avant la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France.

Leur statut n’est pas toujours bien déterminé. La population française d’origine métropolitaine est constituée de fonctionnaires en poste, la plupart à Nouméa, d’anciens militaires (gendarmes, surveillants de la Pénitentiaire) démobilisés sur place, ayant bénéficié de conditions favorables à leur installation comme colons, enfin des troupes stationnées en Nouvelle-Calédonie (396 personnes en 1911 considérées comme résidents de passage). La population d’origine pénale, issue du bagne dont le gouverneur Feillet a fermé le robinet d’eau sale avec le dernier convoi en 1897, représente encore le dixième de la population totale. Ceux qui n’ont pas accompli leur peine sont encore 1 109 en 1911. Les libérés ne peuvent (double peine ou perpétuité) ou ne souhaitent pas toujours quitter la colonie : c’est le cas de 3 227 d’entre eux en 1911.

La main d’oeuvre immigrée sous contrat forme un élément particulier de la population

calédonienne, plus ou moins importante selon les périodes de boom minier ou de crise de production agricole. L’immigration est réglementée, sous la responsabilité et la surveillance du service de l’Immigration dont le chef de service a conjointement la responsabilité des Affaires indigènes. En 1911, les immigrants sont principalement des Asiatiques (Hindous : 166, Tonkinois : 366, Javanais : 1 254) ou des Indigènes originaires des Nouvelles-Hébrides (722). Le groupe des Asiatiques représente 5% de la population totale de la Nouvelle-Calédonie. Les Javanais sont une main d’oeuvre réputée travailleuse, docile et peu exigeante, en principe réservée aux travaux agricoles, que certains « engagistes » n’hésitent pas à employer dans les exploitations minières.

++++

La société calédonienne : une société de castes

La Nouvelle-Calédonie, colonie française depuis soixante ans à la veille du premier

conflit mondial, n’a pas de catégorie « métis » dans les recensements de population,

contrairement aux autres colonies françaises. La société calédonienne est encore une société de classes (de castes ?). Pourtant, les critères de recensement du Conseil Supérieur des Colonies prévoient trois catégories, européens et assimilés, métis, indigènes. Le recensement calédonien distingue la population par origine de provenance alors qu’entre individus, un antagonisme réel se fait sentir. D’une part, entre « blancs », les colons Feillet vont souffrir d’être des métropolitains, arrivés de trop fraîche date pour être entendus ou même élus au Conseil général ; les Européens d’origine libre vont se méfier des descendants des chapeaux de paille ; les libérés, souvent âgés sont connus pour être ivrognes et indigents. D’autre part,

la main d’oeuvre immigrée a la réputation d’être « joueuse et sournoise » comme les

Indochinois, ou bien « docile et travailleuse » à l’image des Javanais. Les clivages et la ségrégation sont nombreux et les mésententes fréquentes, le racisme et l’ostracisme souvent présents, reconnaissables à la lecture des journaux ou des débats au Conseil général. Quant au Kanak avec le souvenir des révoltes, jamais très éloignées dans le temps, l’imaginaire collectif européen en fait un sauvage, cannibale, menteur, alcoolique et inapte à la plupart des travaux, mais surtout imperméable à la civilisation (gouverneur Repiquet/inspecteur Bougourd-1918). Certains indigènes, christianisés le plus souvent, ont opté pour la reconnaissance de la prise de possession par la France et sont alors dits « alliés à la France ». Beaucoup portent néanmoins un regard résigné ou révolté sur la civilisation européenne qui les envahit. Pour le colonisateur, les indigènes représentent donc le plus souvent une menace

et sont économiquement improductifs. Les plus nombreux, ils sont cependant la base de cette société dont l’étage suivant serait les travailleurs immigrés, indigènes eux-aussi, puis les bagnards, ensuite les étrangers, puis les Français de métropole (colons, militaires ou fonctionnaires) et au sommet de la pyramide, les Français nés en Nouvelle-Calédonie de parents colons libres, devenus des édiles, ayant réussi à la fois dans la mine, l’agriculture et le commerce. La fonction publique représente pour tous le summum de la réussite sociale.

En 1914, 15 % de la population totale vit à Nouméa. En Brousse, Mélanésiens et

Européens rescapés de la colonisation Feillet ou d’autres tentatives de la colonisation agricole, civile ou pénale, sont en grande majorité pauvres et parfois isolés au fond de vallées accessibles seulement à cheval. Les villages de l’intérieur, à part Bourail, gros centre de colonisation agricole, rassemblent quelques rares habitants autour d’un store, de la mairie, de la gendarmerie, parfois d’une école publique [8] et d’une église. La mission, catholique ou protestante, est toujours sur les terres tribales, excentrée par rapport au village. L’état sanitaire de la colonie est assez sombre, mais il fait ressortir les mesures prises en faveur des populations autochtones. De 1914 au début de 1915, une épidémie de peste s’est déclarée dans des tribus du nord de la colonie, de Bondé à la Foa. Les mesures draconiennes, précisément énumérées par le gouverneur, vont limiter à 70 les décès des Kanak durant l’année 1914. Nouméa reste indemne grâce à l’efficacité du service de prophylaxie et de dératisation mis en place au début du siècle. La lèpre, autre fléau endémique, poursuit ses ravages dans la colonie. L’isolement des malades est immédiat, soit à l’île aux Chèvres près de Nouméa pour les Européens, soit dans les léproseries partielles proches des tribus pour les indigènes (environ 750 malades). Deux manuels d’hygiène, l’un à l’usage des tribus, l’autre à celui des futurs moniteurs de l’école de Montravel et des écoles indigènes sont diffusés. Durant la guerre, on note une augmentation de la population kanake [9]. Ce bilan positif du gouverneur Repiquet aura une influence certaine lors de la prise de décision de lever des troupes indigènes.

Les transports maritimes et l’impact de la guerre en Nouvelle-Calédonie

En 1914, la Nouvelle-Calédonie commence tout juste à se remettre de la crise

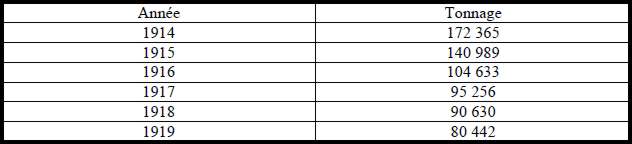

économique du début du siècle. Le commerce général, pour les trois premiers trimestres de 1914, est en augmentation de 3,8 % par rapport à la période correspondante de 1913. Les instructions en cas de guerre prévoient qu’en cas de conflit, les navires des Messageries Maritimes seront réquisitionnés par la marine de guerre. La ligne Marseille - Sydney - Nouméa, qui assurait douze rotations par an, est donc interrompue en septembre 1914. Mais le gouverneur Repiquet obtient de l’amiral Huguet le maintien du navire annexe des Messageries maritimes, le Pacifique, qui reste donc affecté aux liaisons Australie - Nouvelles- Hébrides - Nouvelle-Calédonie. Le vapeur Saint-Louis, de l’Union Commerciale et de Navigation Calédonienne continue ses rotations bimensuelles sur Sydney.

Depuis l’Australie, les navires anglais assurent la liaison avec la France, via Glasgow.

Malgré ces arrangements, l’isolement de la colonie est grand, surtout dans les premiers mois du conflit en raison de la présence réelle ou supposée, des croiseurs allemands dans le Pacifique et l’Océan Indien. Or, la Nouvelle-Calédonie connaissait avant guerre une augmentation régulière de son trafic maritime depuis la reprise du nickel en 1910. Les navires des compagnies commerciales restreignent leurs relations, mais les sociétés minières permettent d’utiliser le complément de fret de leurs navires pour les besoins de la colonie, à l’importation et à l’exportation, sans permettre toutefois le retour aux chiffres de 1914. Le tonnage des marchandises débarquées et embarquées des navires diffère selon l’origine des sources (Douanes ou travaux Publics), mais on constate une chute de plus de la moitié entre 1914 et 1915, un léger redressement entre 1915 et 1916, puis un fléchissement en 1917, et selon les sources, soit une stagnation de 1917 à 1918, soit un nouveau fléchissement.

Les navires des Messageries Maritimes ayant assuré la liaison Marseille - Nouméa

pendant la durée de la guerre sont au nombre de 2 en 1915, 3 en 1916, un seul en 1917 et en 1918, dont les navires affrétés pour le rapatriement des contingents sur la métropole. Les difficultés causées par la cessation des relations maritimes régulières sont avérées, sachant qu’en 1914, un seul navire est arrivé à Nouméa après la déclaration de guerre et qu’en 1917, le Gange fut torpillé en Méditerranée en avril, le bateau suivant n’arrivant qu’en décembre. Néanmoins, dès l’année 1915, des navires français accostent régulièrement à Sydney et le transbordement de marchandises à l’importation ou à l’exportation peut avoir lieu, en même temps que les transports de passagers ou de soldats vers ou de la colonie par les vapeurs Pacifique ou St Louis.

L’intrusion de la guerre dans la vie de l’archipel

En 1914, la Nouvelle-Calédonie, comme toutes les colonies, subit le contrecoup de la

guerre européenne. Son éloignement de la métropole est à la fois un atout et un handicap. Ses liens avec les pays proches, comme l’Australie s’en trouvent renforcés. Son développement industriel, agricole et commercial est rapidement affecté en raison de la guerre sous-marine. À mesure que la guerre se prolonge, l’éloignement de la métropole lui fait préférer des centres d’approvisionnement plus proches. La baisse des exportations de nickel n’est pas encore sensible en 1914. Dès l’ouverture des hostilités, le gouverneur, en vertu des « Instructions en cas de guerre » et des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que l’administration locale

s’emploient à modérer les effets de l’état de guerre sur la vie économique. Jules Repiquet peut ainsi montrer sa satisfaction : En résumé, la situation générale aurait été excellente si nous n’avions pas eu à souffrir, dans le deuxième semestre, de la crise de l’état de guerre. On peut dire, sans optimisme, que, malgré tout, elle a été aussi bonne que possible [10].

Les mesures financières et économiques

Dès le début de la guerre, le gouverneur Repiquet applique les mesures recommandées dans toutes les colonies par le Ministre des Colonies dans les domaines économique, social et financier. Les plus importantes, outre la réquisition des navires, touchent la fixation des prix, la suppression des droits à l’entrée et la sortie sur les denrées d’alimentation de première nécessité et l’accaparement des denrées. Les échéances bancaires sont prorogées, les retraits d’espèces dans les banques ou établissements de crédits sont limités. Les sociétés régies par les lois françaises ont la faculté de suspendre le remboursement de leurs obligations, les

communes, l’État, les établissements publics également. Mais la banque de l’Indochine assure le nombre de numéraires en circulation qui atteint, au 31 août 1918, six fois la valeur de la réserve métallique.

Cette inflation est amplifiée par la part plus grande des marchandises étrangères sur le marché calédonien et la hausse des prix des produits importés de France. Le gouverneur crée les premiers Magasins Généraux, ce qui permettra au service des Douanes, qui en est le gestionnaire, de warranter les marchandises d’exportation pour la durée de la guerre et par conséquent de permettre aux entreprises minières en particulier de payer les salaires de leurs employés en hypothéquant les stocks.

Cependant la mesure la plus grave va être le décret du 5 octobre 1914 interdisant

l’exportation du nickel et du chrome, « métaux stratégiques », mesure destinée à éviter le ravitaillement des puissances ennemies. L’examen des ports de destination des minéraliers avant guerre est éloquent, une grande partie du minerai partait à destination de la société Krupp à Hambourg. Cette interdiction, atténuée en décembre 1915, est abrogée le 14 janvier 1918 en direction des pays alliés. La réglementation du fret, instituée en septembre 1917, va toucher également tous les autres produits. Les dérogations accordées à la Nouvelle-Calédonie sont de plus en plus nombreuses avec la prolongation de la guerre, devenant urgentes en raison des liens accentués et nécessaires avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande et le Japon.

Le commerce a souffert au début de la guerre de l’optimisme de ses dirigeants croyant en une guerre courte. Les stocks sont écoulés sans restriction début 1915, les approvisionnements, commandés en métropole, n’arrivent qu’en 1916. Les commerçants se tournent donc vers les pays voisins, Australie et Nouvelle-Zélande qui s’approvisionnent en Grande-Bretagne. Le gouverneur, dès décembre 1914, obtient le transport en droiture [11] des marchandises de Nouvelle-Calédonie en France par l’Australie et les lignes maritimes britanniques ou inversement, ce qui permet à ces marchandises de ne pas être taxées à l’arrivée en métropole ou à Nouméa. Mais cette mesure est peu utilisée en raison du manque de place dans les moyens maritimes entre l’Australie et l’Europe, eux aussi réquisitionnés. Toutefois, le coût moyen des marchandises dites de première nécessité augmente de 54% entre 1914 et 1916. Malgré les contraintes, la commission chargée d’évaluer les bénéfices de

guerre des sociétés produits dès la fin de la guerre, des rapports positifs pour deux types d’entreprises : les sociétés minières dans leur ensemble et les entreprises de conserves de viande de boeuf.

La participation économique de la Nouvelle-Calédonie à la guerre est donc très

confidentielle. En effet, elle exporte principalement vers l’Europe du minerai et des mattes de nickel, de la nacre, des cultures tropicales d’exportation (café, coton, coprah...), des conserves de viande. Très vite, les difficultés de transport maritime vont affaiblir les exportations vers les marchés européens. Mais les États-Unis continuent durant quelques mois à bénéficier des exportations de la Société des Hauts-Fourneaux vers sa filiale du New-Brunswick. Le Japon, de 1916 à 1918, se tourne vers la Nouvelle-Calédonie pour s’approvisionner en nickel et autres métaux stratégiques, ainsi que l’Italie en 1917, de façon très marginale. En 1916, la

Nouvelle-Zélande achète du phosphate en provenance des îles Surprises.

En 1916, une commission d’experts métropolitains se rend en mission dans la colonie

afin de voir de quelle manière celle-ci pourrait contribuer à l’effort de guerre. Ses études se portent vers les minerais autres que le nickel et surtout vers les fournitures de peaux brutes et de conserves de viande pour l’armée. La fourniture de café et de coton est également envisagée. Mais aucune suite n’est donnée en raison de l’éloignement de la colonie et surtout du manque de navires. La colonie continue de fournir les pays proches (Nouvelles-Hébrides, Australie, Nouvelle-Zélande) en café, coton et conserves de viande, mais n’est plus en mesure de les fournir en produits venant de métropole.

Le bilan économique de la colonie est décelable dans chaque discours d’ouverture de

la session budgétaire annuelle prononcé par le gouverneur suivi des débats du Conseil

général : la Nouvelle-Calédonie est quasi abandonnée à elle-même car trop lointaine et doit rechercher un nouvel équilibre économique et budgétaire. Dès le début de la guerre, l’interdiction d’exporter les minerais vers l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas a fait chuter de moitié les exportations de nickel, mais elle a conduit la Nouvelle-Calédonie à rechercher de nouveaux marchés et à resserrer ses liens avec l’Australie pour ses importations. Si elle a souffert dans ses relations avec la métropole, la colonie a dû surmonter par elle-même ses difficultés, elle apparaîtra d’ailleurs à certains comme un nouvel eldorado dans les années vingt avec l’arrivée des colons du Nord de la France. Mais déjà l’agriculture n’est plus vraiment rentable et l’avenir de la mine est incertain car le Canada se pose désormais en rival.

Les infrastructures sur la Grande Terre

En 1914, la colonie poursuivait laborieusement le développement de ses

infrastructures. L’ouverture de la section Dumbéa-Païta de la voie de chemin de fer, la mise en place de la première étape d’une usine électrométallurgiste à Yaté, le dragage du port de Nouméa, l’aménagement d’un dépôt de matières inflammables, l’ajout d’un nouveau pavillon à l’infirmerie de l’Orphelinat, laissent envisager un avenir meilleur. Le réseau télégraphique a subi une réfection complète sur 160 kilomètres entre Nouméa et le nord de la côte Ouest et le téléphone s’étend désormais sur toute la périphérie de la Grande-Terre. La guerre touche précocement la Nouvelle-Calédonie 17 août 1914, lorsque le câble sous-marin reliant Téoudié à Bundaberg sur la côte orientale de l’Australie est rompu. Les communications ne sont rétablies normalement que le 4 décembre.

Toutefois, au début de la guerre, Nouméa est le centre des opérations interalliées

franco-britanniques. La présence, début août, en rade de Nouméa des flottes angloaustralienne et néo-zélandaise offre l’occasion aux autorités calédoniennes de découvrir la radiotélégraphie. En effet le vice-amiral Patey, commandant en chef les forces du Commonwealth a ordonné l’installation sur la colline du Sémaphore des appareils de TSF appartenant à l’amirauté australienne en vue des opérations conjointes dans le Pacifique. Quelques semaines plus tard, le 7 septembre, l’Amiral Huguet, commandant du navire-amiral de la flotte française d’Extrême-Orient, le Montcalm donne l’autorisation d’ouvrir la radio à la correspondance privée. La continuité des relations extraterritoriales de la Nouvelle-Calédonie est donc maintenue durant toute la guerre dans des conditions de rapidité jamais égalées avec le câble. La déclaration de guerre permet donc à la Nouvelle-Calédonie d’entrer beaucoup

plus rapidement que prévu dans le cercle des communications transocéaniques modernes.

++++

La présence militaire française

Depuis le début du siècle, la France s’est désengagée militairement de ses colonies

océaniennes et plus particulièrement des Établissements Français d’Océanie. Nouméa est devenu le centre du Commandement Supérieur des Troupes du Groupe du Pacifique. Le Bataillon d’Infanterie Coloniale de Nouvelle-Calédonie (BICNC) n’est plus composé que de deux compagnies autonomes en 1911, 220 hommes au maximum. La garnison de Tahiti, dépendant de Nouméa, est cependant rétablie le 31 janvier 1914. Elle compte 35 marsouins, mais il est prévu que 50 hommes les rejoignent, ce qui est fait le 18 juin 1914. À cette date, il ne reste plus en Nouvelle-Calédonie que 156 soldats dont 76 recrues calédoniennes [12]. Le BICNC est cantonné à la caserne Gally-Passebosc, à Nouméa. L’armée n’est plus utilisée que

dans son rôle de défense du territoire national, les effectifs baissent régulièrement, y compris ceux des gendarmeries.

En 1911, il ne reste plus que 81 gendarmes. Les gendarmeries de Pouebo, la Foa,

Tomo, Coentempoe, Rivière Salée, île des Pins, Gomen et Téoudié sont fermées avant guerre. Sur 19 postes militaires fortifiés construits par l’Infanterie, il n’en reste que neuf qui sont reliés entre eux par des pistes carrossables mais les conditions de vie y sont précaires. Télégraphe et téléphone permettent cependant une communication rapide entre les centres. À Nouméa, le classement définitif de tous les forts et batteries est intervenu par décision ministérielle n°154 du 26 mars 1913. À l’exception du Ouen Toro, l’artillerie de marine disparaît. La marine française, représentée en Nouvelle-Calédonie par l’aviso de 1ère classe le Kersaint, et à Tahiti par la canonnière la Zélée, est rattachée à la Division Navale Française d’Extrême-Orient, dont la base est à Saigon.

La participation de la marine française au conflit maritime dans l’océan Pacifique

En août 1914, le croiseur Montcalm, navire-amiral de 665 hommes, commandé par

l’Amiral Huguet doit arriver à Nouméa dans le cadre de sa tournée de présence dans le Pacifique. La déclaration de guerre parvient par radio à l’amiral Huguet qui se trouve alors en mer, en provenance de Tahiti. Le navire se détourne sur Fidji pour y prendre les consignes édictées par les traités franco-britanniques en vigueur en cas de guerre. Le 20 août 1914, pour quelques semaines, Nouméa devient centre des opérations interalliées rassemblant le Montcalm et trois croiseurs de la flotte anglo-autralienne, commandée par l’amiral Patey, le Sydney, le Hellouin et l’Australia et deux transports de troupes néo-zélandais le Monowai et le Mocrahi. Leur présence témoigne de l’effort consenti par les dominions britanniques de se doter avant guerre d’une marine indépendante de la flotte anglaise, alliée à la France et au Japon. Les croiseurs anglais Pyramus, Psyché et Philomel les accompagnent. L’escadre part

prendre possession des colonies allemandes de Nouvelle-Guinée, de l’archipel Bismarck, des îles Marshall, Salomon, Samoa et Nauru.

De leur côté, les Japonais entrés en guerre aux côtés de l’Entente s’emparent des îles Carolines, des Palaos et des Mariannes jusqu’en janvier 1915. Avant guerre, l’Allemagne avait créé une base navale du territoire de Tsing Tao en Chine, prise par les Japonais le 7 novembre 1914. Dès le 2 août 1914, l’amiral Von Spee, commandant la flotte allemande du Pacifique, a l’ordre de gagner l’Allemagne avec ses navires par le cap Horn. Il doit nuire aux colonies ennemies sur son passage. Il se ravitaille en charbon et vivres dans les archipels océaniens. À Tahiti, le commandant Destremau a bloqué la passe d’entrée du port, Von Spee fait alors bombarder Papeete, le 22 septembre 1914. Après avoir écrasé une escadre anglaise

au cap Coronel, la flotte allemande est détruite par les Britanniques aux îles Falkland, le 8 décembre 1914. Dès lors, aucun combat naval ou terrestre ne se produit plus en Océanie. Les archipels océaniens deviennent un réservoir d’hommes et de biens de toute nature pour soutenir l’économie et la guerre en Europe. Avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ils sont un « arrière » de la guerre.

Cet épisode va avoir deux conséquences en Nouvelle-Calédonie, la première

alimentant les rumeurs durant toute la durée de la guerre autour d’éventuelles attaques de la Nouvelle-Calédonie par des navires ennemis, la seconde provoque l’arrestation immédiate des ressortissants allemands dont quelques colons, le personnel du transporteur de minerai de la Ouenghi et quelques ouvriers de l’usine de Thio. Ils sont dirigés vers la quarantaine de l’îlot Freycinet puis déportés en Australie. Les biens des ressortissants des puissances ennemies sont mis sous séquestre comme les mines du Mont-Do dont un des actionnaires de la société parisienne est Allemand ou bien la propriété agricole d’un « colon Paddon », Antoine Metzger.

Les relais étatiques de la France dans ses colonies océaniennes

D’après le décret d’application de la loi organique du 12 décembre 1874, le gouverneur

communique, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, avec les gouverneurs des pays et colonies de l’Australie, de la Mer des Indes, de la Malaisie, des mers de Chine, du Japon et de l’Océanie. En août 1914 et jusqu’à la fin du conflit, c’est donc Jules Repiquet qui va pouvoir engager la Nouvelle-Calédonie dans la guerre, en lien permanent néanmoins avec le ministre des Colonies à Paris, tant dans ses relations avec la métropole que dans la défense de la colonie. À Nouméa, entre août et décembre 1914, il représente la France auprès des marines alliées (Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande) partant à la conquête des colonies allemandes d’Océanie, et aussi auprès du Japon au début de 1915. Dans les Établissements Français d’Océanie (ÉFO), le gouverneur William Fawtier, puis le gouverneur

Gustave Julien assurent la continuité de l’État et la sauvegarde de la colonie de 1914 à 1918.

L’annonce de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France et de la mobilisation

parvient officiellement à Nouméa le 5 août, à Port-Vila le 17 août et à Papeete, le 29 août. En Océanie française, la mobilisation des citoyens français est immédiate. La propagande de guerre est déjà en place puisque les journaux locaux n’évoquent que l’élan patriotique des Français à Nouméa et en brousse, puis quelques semaines plus tard, à Port-Vila et à Papeete.

En vertu de la circulaire ministérielle du 13 août 1912, relative à la conduite à tenir en

temps de guerre, le gouverneur est seul responsable, devant le gouvernement… de la défense et de la conservation de la colonie. Tout au long de la guerre, cette situation occasionne parfois des conflits avec les militaires comme à Papeete de septembre à décembre 1914. En collaboration avec le conseil de défense de la colonie et le commandant supérieur des troupes, le gouverneur rédige les instructions pour l’organisation de la défense de la colonie. Une milice locale est mise en place.

Les responsabilités étatiques en Océanie française

Le 5 août 1914, Nouméa devient Centre de mobilisation du Groupe du Pacifique qui

englobe tous les territoires français du Pacifique : les deux colonies (Nouvelle-Calédonie et ses dépendances et ÉFO), la partie française du condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides et le protectorat de Wallis-et-Futuna. En 1916, ces deux derniers territoires ne seront pas concernés par l’appel aux tirailleurs. Les Français résidant ailleurs dans le Pacifique doivent rejoindre le bureau de recrutement de Nouméa pour s’y faire inscrire. Certains partent directement pour la France. Jusqu’en 1915, le commandant supérieur des troupes, le chef de bataillon Talon, sous l’autorité du gouverneur, met en oeuvre les consignes relatives à la mobilisation en cas de guerre. Il commande le bataillon d’infanterie coloniale de la Nouvelle-Calédonie et il a autorité sur la section d’infanterie dans les ÉFO et sur la milice à Port-Vila. L’absence totale de communications par câble ou télégraphe entre la France et ses colonies océaniennes et entre elles, au début de la guerre, rend inapplicable le

décret du 26 mai 1903 qui place militairement les ÉFO sous le contrôle du commandant supérieur des troupes de la Nouvelle-Calédonie. Le gouverneur Fawtier, en accord avec le gouverneur Repiquet, nomme commandant des troupes à Papeete, le lieutenant de vaisseau Maxime Destremau.

Les citoyens français d’Océanie obéissent à l’ordre de mobilisation générale du 5 août

1914, des classes 1913 à 1914 incluses et à la conscription des classes 1915 à 1917 incluses. Les deux compagnies d’infanterie coloniale à Nouméa ont en charge les opérations de mobilisation des réservistes et des hommes de l’active mobilisables. Elles accueillent les mobilisés néo-calédoniens, néo-hébridais et tahitiens, leur fournissent l’équipement et les instruisent jusqu’à leur départ vers la métropole.

Durant toute la guerre, l’armée ne peut assurer simultanément le coût d’entretien des

classes mobilisées à partir de 1914, puis celui des Tahitiens qui arrivent nombreux à partir de 1915 et enfin, celui des tirailleurs indigènes à compter de 1916. Les mobilisés calédoniens regagnent leurs foyers dans l’attente du navire pour la métropole. Avec une guerre qui dure, la France fait ensuite appel aux classes 1887 à 1920 incluses. Les classes plus anciennes sont appelées en fonction du besoin en hommes de la métropole, soldats et ouvriers, appelés "territoriaux". La recherche difficile d’un navire pour transporter les troupes de Nouméa en métropole est récurrente. Seuls quatre convois partiront d’avril 1915 à novembre 1917.

La déclaration de guerre en Nouvelle-Calédonie

La mobilisation des citoyens français obéit aux consignes données pour la défense de

la colonie qui peut, par ailleurs, craindre une attaque de la flotte allemande de l’Amiral Von Spee. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par une série de textes officiels [13], le gouverneur Repiquet est seul responsable de la défense de la colonie et de la mobilisation. Le gouverneur, d’après le décret du 12 décembre 1874, communique, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, avec les gouverneurs des pays et colonies de l’Australie, de la Mer des Indes, de la Malaisie, des mers de Chine, du Japon et de l’Océanie. C’est donc lui qui va pouvoir engager la Nouvelle-Calédonie dans la guerre, en lien permanent néanmoins avec le ministre des Colonies, tant dans ses relations avec la métropole que dans la défense de la

colonie et les relations avec les représentants des puissances alliées lors de leur séjour à Nouméa.

Le ministre des Colonies avertit le gouverneur Repiquet par câblogramme du 4 août

parvenu à Nouméa le 5 août 1914, que l’Allemagne a déclaré la guerre à la France. En fin d’après-midi, celui-ci fait proclamer la déclaration de guerre par affichage, à la mairie de Nouméa et dans les mairies de brousse. Dans son message aux populations, il fait référence à l’histoire, à Valmy : Aujourd’hui, comme en 1792, nos armées repousseront l’ennemi au pas de charge. Ici, ...d’un même coeur enthousiaste, nous préparerons la défense pour être à la hauteur du péril, si notre belle colonie était menacée. Tout et tous pour la patrie ! Cet élan patriotique est visible aussi dans les manifestations diverses : discours anti-germaniques du

maire de Nouméa et des conseillers généraux, sermons à la cathédrale ou au temple,

rassemblements dont celui de 150 jeunes criant À Berlin ! des enfants, des curieux affluent au commandement militaire.

À l’origine des quelques engagements volontaires et de l’enthousiasme du départ du

premier contingent, ce patriotisme est fondé sur un patriotisme institutionnel créé, d’une manière plus exacerbée encore qu’en métropole, par l’école publique et missionnaire. Les programmes d’histoire, d’instruction civique, de morale, de lecture, les chants, louent sans réserves le civisme, l’honneur, la gloire de la France et sa mission civilisatrice. Le mythe de la revanche existe aussi dans les familles de colons descendant d’Alsaciens, Rhénans ou Lorrains. Henri Legras, directeur du Bulletin du Commerce est un ancien de Sedan, son journal véhicule les mêmes idées. De nombreux anciens combattants de la guerre de 1870 se retrouvent dans les locaux de l’association qu’ils ont créée à Nouméa, contribuant à entretenir l’esprit revanchard. La ligue de gymnastique La Néo-Calédonienne associe l’image du sportif

à celui du combattant prêt à défendre sa patrie. Les Allemands sont considérés comme des « barbares » et cette expression est largement utilisée dans les journaux et dans les sermons.

Les consignes en cas de guerre

Le commandant supérieur des Troupes, sous l’autorité du gouverneur met en oeuvre

les consignes en cas de guerre. Ainsi, la mobilisation générale des classes 1913 à 1909 ainsi que la conscription jusqu’à la classe 17 est décrétée le 5 août et un bureau de la Légion étrangère est ouvert à Nouméa. Le 12 août, les consignes de sécurité en cas d’alerte sont diffusées : rassemblement de la population et plan d’évacuation de la ville de Nouméa, interdiction d’éclairer le port et la rade de Nouméa, défense du front de mer avec la remise en état de la batterie du Ouen Toro. Les armes et les munitions sont rassemblées à la caserne à Nouméa, et dans les postes de police de l’intérieur.

Une milice est formée à compter du 26 août pour défendre la colonie en cas d’attaque

par la flotte de l’amiral allemand Von Spee. Le calme règne dans toutes les couches de la population européenne, asiatique et indigène. Au début d’une guerre que tous les états-majors estiment devoir être courte, le gouverneur conclut son rapport annuel au Ministre des Colonies par ces mots : toute la population a concouru à l’organisation de la défense. L’UNION SACRÉE en Nouvelle-Calédonie comme en France, n’a pas été un vain mot [14].

++++

Le statut des Français en Océanie

La déclaration de guerre oblige les Français d’Océanie à une prise de conscience

concernant leur statut. Entre les libérés du bagne calédonien déchus de leurs droits civiques, les métis ou demis, les indigènes, les bi-nationaux, les heimatlosen d’origine allemande, etc. qui est vraiment citoyen français ? En 1914, le concept de « soldat-citoyen » puis celui de « tirailleur indigène » avec la prise en compte de la socialisation antérieure des individus montrent la complexité des pratiques sociétales des communautés humaines dans ces colonies françaises d’Océanie si éloignées de leur métropole. La Nouvelle-Calédonie, colonie française de peuplement depuis 1853 a été aussi une terre de bagne jusqu’en 1903, le condominium des

Nouvelles-Hébrides impose une double appartenance depuis 1906 et la colonisation

mouvementée des ÉFO depuis 1842 a institué plusieurs légitimités.

D’après le dernier recensement de 1911, la Nouvelle-Calédonie compte 58 098

habitants. 13 138 appartiennent à la « population blanche libre », parmi eux : 2 010 étrangers (Japonais, Australiens, Allemands, Autrichiens, Italiens, Belges,…). 5 506 citoyens français sont en âge de porter les armes. Il y a également 5 671 personnes d’origine pénale, des hommes âgés, souvent déchus de leurs droits civiques. Aux Nouvelles-Hébrides, en 1914, on compte 400 nationaux français, 450 sujets et ressortissants français, 180 nationaux anglais, 50 sujets et ressortissants anglais. On dénombre également à cette époque environ 2 000 étrangers, Italiens, Belges, Japonais… Mais ces derniers chiffres ne sont guère fiables.

Les citoyens français mobilisés sont catégorisés en deux groupes par le ministère de la Guerre :

Les Français : nés en métropole. Cette population est constituée de 4 084 fonctionnaires en poste, la plupart à Nouméa, à Port-Vila ou à Papeete, et de militaires (la Marine, l’infanterie coloniale, les gendarmes, les surveillants de la Pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie). Ce sont aussi les colons agricoles ou des mineurs. Leurs enfants nés dans la colonie sont des créoles, bien que ce mot ne soit pas utilisé ni accepté en Océanie.

Les créoles sont nés dans la colonie ; ce sont surtout des colons de brousse. La loi de 1905 sur le service militaire et son application à partir des années 1911 en

Nouvelle-Calédonie ont tenté de mettre fin au flou concernant les déclarations de naissance, dû essentiellement à l’éloignement des foyers par rapport au bureau d’état-civil et aux nombreuses unions libres. Encore faut-il que ceux qui se croient Français et citoyens, le soient légalement. Quelques-uns descendent des premiers colons britanniques ou allemands comme les heimatlosen [15] en position délicate après la déclaration de guerre. André Hagen, né en 1894 à Nouméa de parents d’origine allemande est étudiant à Paris. Il écrit à son frère : Au fait, avons-nous encore des parents en Allemagne ? Je me rappelle vaguement t’avoir entendu

parler des tantes en Bohème. Dans la hâte des mobilisations de première heure, sa situation militaire n’est pas claire mais il affirme Tu peux avoir confiance que lorsque l’occasion se présentera et lorsque ce sera utile, je ferai mon devoir jusqu’au bout.

En Nouvelle-Calédonie ou aux Nouvelles-Hébrides, des jeunes gens découvrent leur

statut lors de la mobilisation comme François Azzaro, né en 1888 à Bourail, qui est rayé des contrôles de l’armée, classé fils d’étranger ou bien Alexandre Smitt, qui s’était cru sujet anglais, mais son acte de naissance ne faisant pas mention de la qualité d’Anglais de son père, il revendique l’honneur d’être Français. D’autres sont des métis nés de mère indigène, non reconnus par leur père européen, ils sont classés indigènes, comme Jules, né en 1900 à Koumac, fils de père inconnu et de Julie Amnius, indigène, qui est inscrit sur le registre de mobilisation. Il est ensuite rayé d’office comme indigène ou bien Alfred Peters dit Cur, né en 1898 à Canala, fils de l’indigène Louise et de père non désigné, qui demande à être excusé car son état civil n’a jamais été établi, et il ne se croyait pas astreint aux obligations militaires.

Les métis (55 pour la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides) sont-ils citoyens ou indigènes ? La réponse se fait au coup par coup dès la fin de 1916, pour devenir plus favorable à l’inscription comme « citoyen » de manière à pouvoir mobiliser ces hommes dont l’arrière et le front ont un besoin pressant.

Les mobilisés appartiennent aux classes de 1887 à 1920 : les hommes ont entre 40 ans et 18 ans. Quelques ouvriers des mines et de la métallurgie sont recrutés dans les usines d’armement tels neuf ouvriers calédoniens qui ont rejoint les usines de fabrication de chars à Saint-Chamond ou à Tarbes. Des condamnés demandent à s’engager. Après leur réhabilitation et l’accord du tribunal de Nouméa, 20 libérés partent pour la France entre 1915 et 1917 et sont incorporés dans des bataillons disciplinaires.

Tous les mobilisés ne partent pas au front. Parmi eux 102 hommes sont réformés, soit environ 8 %. Le personnel diocésain ou missionnaire mobilisé reste sur place en sursis d’appel ou est réformé. En Nouvelle-Calédonie, seuls le Père Ollier (Mariste) et le pasteur protestant de Do Neva, Paul Laffay, sont mobilisés en 1915. Les 23 autres religieux sont mobilisés sur place en 1917 dans le cadre de la répression de la révolte kanak sur la Grande Terre. De nombreux fonctionnaires de l’administration civile ou militaire travaillant pour la Défense nationale en Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles-Hébrides et dans les ÉFO sont mobilisés sur place. Les employés des sociétés minières ou des sociétés maritimes commerciales sont maintenus en poste sur place leur présence étant indispensable pour assurer la marche de l’usine le Nickel fournisseur des puissances alliées, tout comme ceux de la Société des Phosphates de Makatéa. Les années suivantes, les militaires, les gendarmes, les

fonctionnaires sont parfois remplacés par des blessés inaptes à retourner au front.

Le gouverneur accorde systématiquement des sursis d’appel aux inscrits maritimes

pour ne pas interrompre la navigation entre les archipels et les pays environnants.

Pendant toute la guerre, les autorités sont à la recherche d’une cinquantaine d’insoumis ou de déserteurs. Mais certains sont décédés parfois depuis plusieurs années, d’autres ont quitté la colonie ou ont disparu. Malgré tout, ce sont les territoires français océaniens qui comptent le moins de déserteurs (4 %).

La présence des Océaniens français dans la Grande Guerre

Les soldats au départ pour la métropole

1 040 Calédoniens dont 81 Néo-Hébridais, créoles et Français sont mobilisés ou

engagés volontaires. En 1916 et 1917, 906 Tahitiens gagnent Nouméa. Les ÉFO envoient en tout 1 080 hommes car quelques Tahitiens utilisent la voie américaine pour rejoindre la métropole. Tous ne partent pas en métropole, certains sont réformés, d’autres décèdent à Nouméa en attendant le navire.

En Nouvelle-Calédonie, dès septembre 1914, l’armée rapatrie en métropole 117

gendarmes et militaires. Quelques volontaires calédoniens et néo-hébridais partent à ce moment-là. Durant toute la guerre, on compte 51 engagés volontaires à Nouméa : parmi eux, des jeunes gens de 18 à 20 ans aussi bien que des hommes de plus de 50 ans. Ils ont devancé l’appel ou bien ils sont plus âgés que les appelés. Lors de la mobilisation générale, des Océaniens français se trouvent en métropole comme les étudiants. Ils rejoignent les centres de recrutement proches afin d’être incorporés sur place. Aucun n’utilise la possibilité offerte par la loi de rentrer dans la colonie pour faire partie des contingents océaniens. Ils sont affectés immédiatement, principalement dans les 1er, 3e et 4e RI, quelques-uns, des officiers, dans l’armée de l’air. Les étudiants sont pour la plupart sous-lieutenants et meurent dans les

premiers combats à la bataille de la Marne avant la fin août 1914 ou dans le nord jusqu’en Belgique avant la fin décembre 1914. Quelques inscrits maritimes présents sur des navires en métropole sont affectés sur des navires de guerre.

En Nouvelle-Calédonie, huit hommes sont rejetés en tant qu’étrangers : deux

rejoignent la Légion étrangère qui recueille 110 engagements à Nouméa dont 100 Japonais qui résilient leur engagement peu de temps après leur arrivée en France et rembarquent à destination du Japon. Peu d’entre eux ont donc participé à la guerre depuis Nouméa. Les Italiens et les Belges sont mobilisables en janvier 1917, parmi eux, six rejetés du début de la guerre. 17 Calédoniens et Néo-Hébridais possédant la double nationalité franco-britannique ou franco-australienne s’engagent dans les ANZAC.

Avant leur départ vers la métropole, les mobilisés assurent la défense de leur colonie

contre une menace éventuelle d’ennemis mais aussi contre les révoltes indigènes qui ont éclaté dans tous les empires coloniaux. Les années 1916 aux Nouvelles-Hébrides et 1917 en Nouvelle-Calédonie connaissent de tels événements.

Le cas particulier des Tahitiens

À Tahiti, depuis le 27 août 1914, la compagnie d’infanterie et les mobilisés assurent la

défense de la colonie, particulièrement lorsque, le 22 septembre 1914, la flotte allemande de l’amiral Graf Von Spee bombarde Papeete, sans beaucoup de dommages ou victimes. Les mobilisés regagnent ensuite leur foyers, faute d’argent pour les entretenir. Les citoyens français des ÉFO ne sont pas les seuls à partir à la guerre. En 1915, le gouverneur Julien procède à la mobilisation des créoles citoyens français et des indigènes de nationalité française qui, par la loi d’annexion des États de Pomaré V de 1880 sont devenus citoyens français. Le 10 mai 1915, les mobilisés tahitiens des classes 1912 à 1914 sont dirigés sur la France. Entre janvier et juillet 1916, 907 soldats tahitiens arrivent à Nouméa en sept convois. D’avril à juin 1917, 173 Tahitiens arrivent en trois convois.

Au départ de Nouméa, dans les trois derniers contingents, les soldats mobilisés,

créoles ou Français sont regroupés au sein du bataillon du Pacifique. Ils sont dispersés ou séparés des indigènes à l’arrivée du navire à Marseille. En mars 1916, le pasteur Pommaret de Tahiti écrit : Le gouverneur est très content du bon esprit qui anime tous nos jeunes gens tahitiens appelés sous les drapeaux. Cependant, pour eux, le sacrifice est plus grand que pour les jeunes colons français d’origine. Beaucoup n’ont jamais quitté nos îles et ne savent qu’imparfaitement notre langue. Parmi les Tahitiens citoyens ou indigènes partis de Nouméa, les premiers intègrent principalement le 22e RIC, les autres vont ensuite faire partie du

bataillon du Pacifique puis du bataillon mixte du Pacifique (BMP).

Les soldats océaniens au front

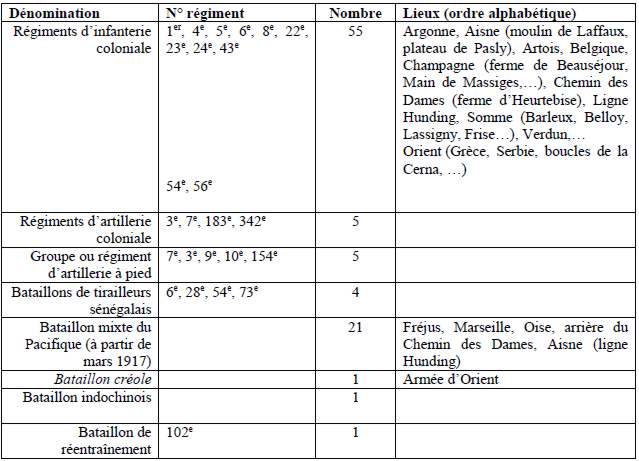

Incorporés dans le bataillon d’infanterie coloniale de Nouvelle-Calédonie (BICNC),

les Français et les créoles d’Océanie française vont pouvoir rejoindre la métropole à partir de 1915. Le BICNC envoie quatre « contingents » de Calédoniens, de Néo-Hébridais et de Tahitiens mobilisés en renforts de régiments coloniaux.

Ces renforts (dits contingents) embarquent tout d’abord sur le Sontay le 23 avril 1915,

appelé dans les documents officiels Premier contingent créole calédonien. Il y a là 713 Créoles ou Français, militaires ou mobilisés dont 40 Néo-Hébridais et 165 Tahitiens venus se faire inscrire volontairement dans les registres de mobilisation à Nouméa [16]. Entre eux, ils s’appellent Niaoulis. Ce contingent ne compte aucun Kanak. Durant la guerre, en tout 948 créoles calédoniens dits Niaoulis, citoyens français mobilisés quittent la colonie. Cependant, en dehors des quatre principaux convois, à de nombreuses reprises, des petits groupes de soldats, mobilisés ou indigènes partent ou reviennent via l’Australie

Les Français, à leur arrivée en métropole sont généralement envoyés dans les corps

d’armée dépendant de leur lieu de naissance. Les Créoles sont principalement des fantassins ou des artilleurs destinés à être, comme dans tous les régiments coloniaux, des Poilus en première ligne : dans l’Artois, la Somme, dans l’est de la France comme à Verdun, sur le front d’Orient (à Salonique et dans les Balkans,...) et dans bien d’autres régiments ou bataillons de combat. Quelques-uns encadrent les compagnies de bataillons indigènes : tirailleurs sénégalais, spahis nord-africains, Somalis. Ce sont ceux qui comptent le plus de morts et de blessés durant toute la guerre. Cependant, l’étude attentive des fiches de mobilisation montre une grande dispersion de tous ces hommes dans de nombreux régiments.

Quelques expériences du front pour les créoles océaniens : En 1916, les Calédoniens du 5ème Régiment d’infanterie coloniale (RIC) vont donc tout de suite être dirigés sur la Somme où une offensive franco-britannique a débuté le 1er juillet [17], puis en Champagne au nord de Souain (Marne). Le 5ème RIC relève en ligne le 6ème RIC dans le secteur de Belloy en Santerre et Barleux (Somme) le 2 septembre. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, les troupes prennent leur place dans le dispositif d’attaque des positions allemandes au sud-ouest de Barleux. 24 Niaoulis tombent au Champ d’honneur les 4 et 5 septembre 1916 [18] avec 122

officiers et hommes de troupe du 5ème RIC et 259 officiers et hommes de troupe du 6ème RIC. L’Historique du 5° Régiment d’infanterie Coloniale nous permet de constater l’horreur des combats : Ces pertes élevées suffisent à prouver l’héroïsme avec lequel officiers et soldats se sont acharnés à poursuivre un succès que l’absence de moyens d’artillerie rendait difficile. Leurs fatigues et leurs sacrifices n’auront pas été vains. Les troupes ont fixé l’ennemi, l’ont obligé à une grosse consommation d’hommes et de munitions, et ont ainsi facilité la progression d’autres unités. Signé : Général BRO [19] .

Le 4 septembre à 14 heures, le 6e RIC donne l’assaut en direction de Villers-

Carbonnel ; la tranchée Goritzia de première ligne allemande est prise rapidement. En

seconde ligne, la tranchée du Poivre se rend, elle aussi. Mais la division d’infanterie et le 5ème RIC qui attaquaient le village de Barleux se replient, entraînant avec elles le 6ème RIC. Une lutte acharnée dure toute la nuit entre les Allemands et les Français qui réussissent à conserver les tranchées conquises. Deux attaques françaises à 5 heures du matin et à 13 heures, le 5 septembre font échouer les contre-attaques ennemies. Les violents bombardements, les tirs de fusils ou de mitrailleuses se sont ajoutés aux corps à corps dans les tranchées. Un extrait du

journal de marche du régiment peine à nous faire imaginer l’ampleur des souffrances des hommes : L’occupation de ce secteur fut très dure en raison des bombardements violents et continuels de l’artillerie allemande et des tirs d’engins de tranchée ; de plus, l’approche de l’hiver, des pluies persistantes changent bientôt la contrée en un vaste marécage. Les hommes qui piétinent dans la boue des boyaux tombent dans les trous d’obus remplis d’eau puante et très souvent, malgré les guides, arrivent à s’égarer [20].

++++

L’appel de la France aux indigènes de ses colonies océaniennes

Jusqu’en 1915, la France se désintéresse de « cette population en voie de

disparition. [21] » que sont les indigènes de Nouvelle-Calédonie et des ÉFO restés en dehors de la souveraineté reconnue à la monarchie tahitienne et qui ne sont pas soumis à la conscription (Iles-Sous-Le-Vent, Marquises, Gambier, Rurutu, Rimatara et Rapa). Les ÉFO comptent un peu plus de 26 000 indigènes français et 2 700 européens français. D’après le recensement de 1911, en Nouvelle-Calédonie, la population indigène kanak, composée de sujets de la République française, est d’environ environ 28 000 personnes dont 8 000 en âge de porter les armes. Le régime de l’Indigénat auquel ils sont soumis depuis 1887 [22] place les Kanak hors du droit commun et de la citoyenneté, ils ne sont pas mobilisables. Des travailleurs sous contrat, Javanais, Indochinois ou indigènes néo-hébridais se portent volontaires à la levée des tirailleurs.

Presque tous les soldats coloniaux indigènes sont appelés tirailleurs par le ministre de la Guerre. Le terme tirailleur, désignant à l’origine un combattant doté d’une certaine liberté de manoeuvre qui tire en dehors du rang. En 14-18, il s’applique indifféremment à des soldats indigènes servant comme fantassins, cavaliers, artilleurs mais également comme conducteurs, infirmiers, ouvriers des bataillons d’étape. Les créoles français d’Océanie les appellent familièrement : babaos, boys, canaques.

En 1923, le ministre des colonies Albert Sarraut affirme que "la France fit appel à ses

guerriers de la terre exotique accourus par centaines de milliers ". Dès le milieu de l’année 1915, les pertes importantes provoquées par les combats violents de la guerre des tranchées nécessitent le recrutement d’un grand nombre d’hommes supplémentaires. Le Parlement français vote une loi d’appel aux indigènes de ses colonies, y compris les plus lointaines, et malgré le peu d’hommes à recruter, comme en Océanie. Un bataillon indigène océanien est levé à titre d’essai au début de 1916.

Le décret relatif aux engagements volontaires des indigènes des colonies françaises

paraît le 9 octobre 1915 au Journal officiel de la République française. C’est la première fois, depuis le début de la guerre, que les indigènes de la Nouvelle-Calédonie et des Établissements Français d’Océanie sont cités dans un texte juridique en tant que combattants potentiels. En Nouvelle-Calédonie, le 29 décembre 1915, le gouverneur Repiquet arrête l’application du décret du 12 décembre 1915 qui reprend les termes du décret du 9 octobre 1915 sur l’engagement volontaire pour la durée de la guerre des indigènes sénégalais, dans le but de former un corps de troupe indigène.

Dans les ÉFO, le gouverneur Julien autorise officiellement les indigènes citoyens

français à s’engager par arrêté du 29 janvier 1916. Mais les indigènes des ÉFO restés en dehors de la souveraineté reconnue à la monarchie tahitienne ne sont acceptés qu’à titre d’engagés volontaires. 18 indigènes volontaires partent pour Nouméa le 21 janvier 1916. Néanmoins, le 25 septembre 1916, le gouverneur Julien reçoit l’ordre du ministre des colonies de cesser le recrutement dans les archipels éloignés.

L’engagement des tirailleurs indigènes en Nouvelle-Calédonie

Depuis le début de la guerre, les Kanak sont généralement peu concernés par la

mobilisation, à l’exception de quelques métis se croyant « indigènes » que les gendarmes vont chercher en tribu et d’un certain nombre de chefs comme Naisseline à Maré ou Amane, chef des Poyes en résidence à Ouvéa revendiquant le droit d’aller aider la France à vaincre ses ennemis.

Les décrets d’application sont publiés au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie

entre le 6 et le 8 janvier 1916. Ils précisent les conditions de l’engagement. Dans les tribus, on assiste alors à des journées de recrutement au cours desquelles le chef administratif de la tribu désigne les volontaires. Les tirailleurs sont organisés par île ou groupe d’îles parlant la même langue. Les pasteurs ou les prêtres dans les missions, les colons parfois, peuvent avoir une grande influence sur le recrutement. Si aucun Kanak n’envisage la France comme sa patrie, beaucoup pensent qu’ils doivent défendre la Mère Patrie de ceux qui leur ont apporté l’Évangile. Tout comme les citoyens français d’Océanie sont destinés à devenir des soldats pour un front qui manque de plus en plus d’hommes, de leur côté, les indigènes océaniens vont progressivement être capables d’assumer des fonctions d’ordre subalterne, avant

d’accéder au statut de combattant. De plus, ceux qui ont été alphabétisés par les missionnaires sont reclassés sous-officiers à partir de 1917, au moment de partir sur le front.

Les compagnies ainsi formées sont donc constituées de petits noyaux de personnes

unies par des liens familiaux, claniques ou religieux, ce qui leur évitera la déstructuration identitaire qu’ont pu subir les créoles. L’État n’offre rien d’autre que le métier des armes aux engagés. Après guerre, ce sera source de bien des désillusions, car les tirailleurs ne se verront attribuer ni la citoyenneté française ni la restitution de leurs terres promises par les recruteurs.

Le recrutement des tirailleurs indigènes commence dès la parution de la circulaire

d’application gubernatoriale en date du 22 janvier 1916 : ils intègrent le bataillon des

tirailleurs des îles du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, l’objectif quantitatif fixé par le

gouverneur est d’un homme pour dix payant la capitation (un pour 8 citoyens français en métropole). Toutefois, après deux campagnes de recrutement, la levée des tirailleurs sur la Grande Terre est ressentie dans certaines tribus comme une nouvelle contrainte. Partie de Koné en avril 1917, la révolte indigène s’étend vers le nord-est. Exactions et assassinats de colons sont suivis d’une opération dite de maintien de l’ordre qui est de fait une répression militaire impitoyable. En juillet, le gouverneur Repiquet déclare la région front de guerre pour pouvoir mobiliser et conserver les permissionnaires au pays. Les Tahitiens font partie des compagnies de militaires qui poursuivent les insurgés, ainsi, le soldat tahitien Elizzera Mai tombe frappé d’une balle au coeur le 9 juillet 1917.

À la suite de trois campagnes de recrutement en 1916 et1917, 1 105 tirailleurs kanak

sont retenus parmi les engagés volontaires. Globalement 1/3 viennent de la Grande Terre, 1/3 des Loyauté, 1/3 s’est engagé à Nouméa. De racines souvent guerrières, les Kanak acquièrent rapidement les compétences militaires. Les Kanak ne sont pas les seuls engagés dans le bataillon du Pacifique. Des sujets d’autres colonies françaises travaillant en Calédonie signent aussi comme un Wallisien, 12 indigènes néo-hébridais, 18 Indochinois qui eux, sont versés ensuite dans le bataillon indochinois.

Le départ des contingents du bataillon des tirailleurs du Pacifique

Le 3 juin 1916, le Bataillon d’étapes des tirailleurs du Pacifique à deux compagnies

kanak et deux compagnies tahitiennes [23] est créé à Nouméa. Le 4 juin 1916, 958 hommes de troupe dont 134 Français et Créoles, 727 indigènes kanak et tahitiens et 53 Japonais embarquent sur le Gange. Les tirailleurs sont très encadrés : Nous faisions toujours la prière tous les soirs, et la Tempérance [24], écrit leur nata. Ce second contingent débarque à Marseille le 11 août 1916. Surnommé bataillon canaque ou bataillon de la roussette, le BTP deviendra le bataillon mixte du Pacifique (BMP) après adjonction d’une compagnie d’artillerie en 1917.

En dépit de nombreuses difficultés, le 3 décembre 1916, un troisième contingent de

912 soldats mobilisés, calédoniens et tahitiens et 60 tirailleurs kanak et 46 Japonais part sur le Gange. Après 71 jours de voyage, le soldat Mayet écrit : C’est avec une ineffable joie que nous contemplons la France, terre de nos aïeux pour laquelle nous avons répondu présent ! [25] Débarqués à Marseille, les tirailleurs sont dirigés sur la Côte d’Azur ; les Niaoulis, s’ils n’encadrent pas les tirailleurs du BMP, spahis ou tirailleurs sénégalais, incorporent des régiments coloniaux.

Enfin, le 10 novembre 1917, un dernier détachement de 756 (ou 773) soldats dont 396

mobilisés calédoniens et tahitiens, 357 tirailleurs et cent Japonais embarque sur l’El Kantara. Le journal L’Écho de la France catholique écrit : Les soldats qui forment le 4e contingent calédonien, Niaoulis, Tirailleurs indigènes, Tahitiens etc.…, ont quitté la caserne Gally-Passebosc, précédés des clairons sonnant allègrement. Ils s’embarquèrent ensuite, non sans émotion, mais confiants et courageux. Que Dieu les garde et soit avec eux ! [26] Mais il n’évoque pas les cris des soldats en partance contre les embusqués restant au pays.

Ces deux derniers contingents sont des renforts du bataillon mixte du Pacifique. En

métropole en 1916, le bataillon est d’abord un bataillon d’étape dans lequel les Océaniens sont dockers sur le port de Marseille, ouvriers et cantonniers en différents endroits de la Côte d’Azur entre Marseille et Fréjus. Le mot canaque désigne alors tous les soldats indigènes océaniens. Un inspecteur écrit : La commission militaire du Port est particulièrement satisfaite des services rendus par les Canaques employés au chargement des approvisionnements destinés à l’Armée d’Orient. L’impression produite par le bataillon des tirailleurs du Pacifique est excellente en tous points. Les Canaques se montrent particulièrement soumis. La tenue et l’attitude en ville sont très bonnes. Peu de cas d’ivresse. Relations avec la population civile bonnes. Dans ce cas, le mot Canaques désigne aussi bien les indigènes de Nouvelle-Calédonie que ceux des ÉFO.

Puis, en avril 1917, le bataillon devient bataillon de marche, c’est-à-dire propre à

combattre sous le nom de bataillon mixte du Pacifique (BMP). Les créoles calédoniens, néohébridais et Tahitiens sont alors incorporés dans le BMP. De juin à octobre 1917, leur première campagne les conduit de l’Oise à l’arrière du Chemin des Dames. Ils réparent et construisent des tranchées, installent des liaisons téléphoniques, nettoient les champs de bataille. Au sein du BMP, l’entente entre Océaniens n’est pas toujours parfaite comme le révèle la lettre censurée du sergent tahitien Tabanou en août 1917 : Dimanche dernier, le pinard avait commencé à faire son effet, il y a eu querelle entre les Calédoniens de tribu à tribu, mais nos loustiques de Fei au lieu de rester tranquille ont pris fait et cause pour une tribu. Aussitôt une bataille rangée a eu lieu, bouteilles, pierres, lattes de barrière, tout était bon. Résultat plusieurs têtes fendues chez nous, yeux au beurre noir mais le plus regrettable

un tout jeune de Hapape a été trouvé sur le bord d’un petit étang avec la gorge ouverte et 14 autres blessures.

Après l’hivernage dans le sud de la France, de juillet à octobre 1918, le BMP repart en

Champagne et participe aux combats de l’Oise et surtout de l’Aisne. Les tirailleurs et les créoles océaniens sont dispersés dans des régiments de la 72e division d’infanterie. Ils combattent en particulier au Bois Roger, à Craonne et sur le plateau de Pasly au nord ouest de Soissons. Durant la bataille de Vesles-et-Caumont sur la ligne Hunding, dernière des défenses allemandes, deux semaines avant l’armistice, 24 Kanak, 10 Tahitiens, 4 Niaoulis, encadrant les compagnies canaques et tahitiennes sont tués à l’ennemi à Vesles-et-Caumont.

Le Journal des Marches et Opérations du 164e RI révèle : Dans la nuit du 24 au 25

octobre 1918, le lieutenant-colonel Leyraud commande le bataillon mixte du Pacifique

(commandant Gondy) et le 164e RI dans la Plaine de Marois et à Vesles et Caumont. À 5h 50, tout le dispositif se met en branle, et malgré la résistance acharnée de l’ennemi, Vesles-et-Caumont, Petit-Caumont, et la ferme Caumont, tombent en notre possession. À 9 heures, le bataillon mixte, dans une brillante charge à la baïonnette, refoule le boche. Dans l’aprèsmidi, notre effort continue, et vers 15 heures, le bataillon mixte du Pacifique, dans un élan admirable, enlève la cote 79. À 17 heures, l’ennemi déclenche sur nos positions une contreattaque violente, menée par de forts effectifs et appuyée par de nombreuses mitrailleuses. Sans fléchir sous l’effort ennemi nous résistons à la poussée de l’adversaire, puis, reprenant l’offensive, nous les chassons et améliorons nos gains.

Ainsi, le régiment, selon son habitude, a atteint et au delà, tous les objectifs qui lui ont été assignés : il capture une soixantaine de prisonniers du 119e régiment d’infanterie (régiment de la reine Olga), plus une quinzaine de mitrailleuses et une quantité d’armes de tous genres. Le 164e se trouve largement en flèche, orienté vers Cuirieux. L’unité de droite n’a pu sortir de Pierrepont, et l’unité de gauche n’a pu dépasser la Souche et le Canal que de 200 à 300 mètres.

Les grenadiers belges diront à propos des éléments océaniens du 418e RI : "Quels sont donc ces soldats ? nous n’avons jamais rien vu de si admirable !"

Bilan

193 mobilisés calédoniens et néo-hébridais meurent au champ d’honneur (19 % des

mobilisés). Le bilan s’alourdit avec les 383 tirailleurs morts pour la France (35,24 % des 1134 engagés volontaires ; 20 % sur le champ de bataille, 75 % sur la Côte d’Azur). Les Nouvelles-Hébrides déplorent 4 mobilisés ou volontaires citoyens français (nés aux Nouvelles-Hébrides) et 5 indigènes ou métis non citoyens morts pour la France. Les Tahitiens (nés dans les ÉFO en général) dénombrent globalement entre 202 et 300 morts pour la France.

Les noms des soldats sacrifiés figurent sur les Monuments aux morts de Nouméa,

Port-Vila, Papeete et de bien des villages d’Océanie française. Nous n’avons aujourd’hui que peu de traces écrites de la vie de beaucoup de ces hommes pendant ces trois ou quatre années de guerre. Le livre de Félix Vautrin, Les 6 frères

Vautrin reste un témoignage irremplaçable. Pourtant, les combattants calédoniens ont sans doute été fort remarqués, puisque, lorsque le ministre de la Guerre commande en 1920, à un artiste peintre, le portrait d’un combattant du bataillon mixte du Pacifique, c’est le tirailleur maréen Ingha, un magnifique métis indigène, qui est choisi pour représenter le BMP dans le Livre d’Or de la Grande Guerre [27]. Par ailleurs, les soldats calédoniens, kanak et tahitiens ont été considérés comme de « bons et beaux soldats, sur le champ de bataille, ils firent honneur à nos îles du Pacifique et à la France. [28] »

++++

Les créoles océaniens : contraints ou forcés ?

En ce qui concerne les mobilisés contraints de partir, les Français et les créoles, à

quelle patrie, à quelle nation avaient-ils le sentiment d’appartenir ? Qu’éprouvent les créoles dont les parents ont été bannis ? Le patriotisme et l’envie du départ ont été, la plupart du temps, un sentiment partagé par les Calédoniens et les Tahitiens lorsqu’ils sont encore à Papeete, à Port-Vila ou à Nouméa. Mais l’évolution de leurs sentiments est rapide : horrible, funeste, maudite, associés à devoir sont des mots qui reviennent souvent dans leurs correspondances. Durant le voyage, dès juin 1916, Ferdinand Goyetche va plus loin : Nous travaillons par ordre, c’est pas par bonne volonté que nous le faisons. Tu as de drôles d’idées en tête parfois même des idées révolutionnaires. Et Charles Giraud, en 1917 résume l’évolution mentale des créoles : Après ce que j’ai vu je ne conseillerai jamais à qui que ce soit d’être volontaire ; faisons simplement tout notre devoir. Camille Vautrin, un des 6 frères mobilisés en 14-18, écrit à son frère en février 1917 : Ne parle pas à Gaston de patriotisme car il n’aime pas beaucoup ça et il n’a pas tous les torts car quand tu vois la manière dont on te récompense ! Espérons que la guerre finira vite et que nous pourrons retourner dans notre beau pays ! Si j’ai le bonheur d’y retourner, on viendra encore m’en parler de la France ! Ceux qui viendront m’en causer seront bien reçus ! Que la paix arrive vite, c’est tout ce que nous demandons. Ces réflexions montrent la disparition rapide des sentiments d’exaltation du début remplacés par la résignation.

Départ pourtant parfois voulu comme un tremplin pour se fixer en métropole, comme

pour Charles Giraud, chez qui la perception de la Calédonie et le regard porté sur la France ont changé : Je ne compte plus rester en France comme je l’avais escompté ; dès les hostilités terminées je prendrai la route de la Nouvelle, ce pays vraiment enchanteur. Je commence à avoir hâte de retrouver cette liberté et ces bonnes choses dont j’ai tant goûté avant cette maudite guerre.

En avril 1917, le gouverneur Julien écrit aux chefs des districts de Mooréa : La

France, a voulu, en appelant quelques contingents tahitiens dans les rangs de son héroïque armée, démontrer qu’elle vous considérait comme ses fils et vous permettre d’être fiers d’avoir, dans une modeste proportion, participé à l’oeuvre qu’elle accomplit pour la sauvegarde de l’humanité menacée par un ennemi implacable et sans scrupules. Peu avant sa mort, le prince Hinoï, petit-fils de Pomare V, chef d’Arue écrit au gouverneur Julien : la population tahitienne est fière d’être appelée à servir dans les rangs de la valeureuse armée française où elle fera tout son devoir.

Au delà des proclamations pompeuses des années de guerre, la France a appelé ses

ressortissants océaniens pour deux raisons : tout d’abord, la nécessaire égalité de tous ses citoyens devant la loi. Mais l’appel aux indigènes répond ensuite au besoin éperdu d’hommes à faire travailler dans les usines et les arsenaux, et surtout aux combattants pour remplacer les pertes inimaginables du début des combats. Dans les colonies océaniennes, d’aucuns, comme le gouverneur Julien à Tahiti, imaginent que la nationalité française se mérite et qu’en donnant leur sang pour la France, les indigènes auraient accès à la nationalité française, après s’en être rendus dignes. Ainsi, l’engagement volontaire des indigènes aurait consisté en une oeuvre

d’assimilation de ces "bons Français" que seraient devenus les indigènes kanak et tahitiens au retour du front.

Le retour des soldats océaniens français

Lorsque les anciens combattants océaniens rentrent au pays, à Port-Vila, puis à

Papeete et à Nouméa, les Anciens combattants fondent des associations d’anciens combattants destinées à venir en aide à leurs frères d’armes, à conserver le sentiment d’union sacrée ressenti durant la guerre, à participer à la vie sociale et politique de la colonie pour en améliorer les conditions de vie. Leur prestige puis leur pension en font parfois des notables ; des emplois réservés les insèrent dans la société et l’économie modernes. Mais ils pansent leurs plaies physiques et morales dans leurs tribus et dans leurs îles, sous la protection du missionnaire et du responsable des Affaires indigènes, un capitaine de gendarmerie qui applique la Nouvelle politique indigène mise en place par l’État à partir de 1923. Cette politique concerne la santé, l’hygiène, l’enseignement, la participation à l’économie marchande

du pays... Un nouveau type d’homme se forge dans l’entre-deux-guerres.

Le nationalisme qui éclos dans les ÉFO et dans les autres colonies françaises n’est pas revendiqué en Nouvelle-Calédonie ni aux Nouvelles-Hébrides malgré l’inquiétude des gouverneurs des colonies françaises d’Océanie à propos de l’esprit quelque peu bolchevik des anciens poilus et tirailleurs de 14-18. Tous les combattants français d’Océanie répondent sans doute aucun à l’affirmation de l’historien Charles Ridel, qui écrivait en 2009 : Sous l’épaisseur et la profondeur du consentement à la guerre, derrière l’homogénéisation des expériences de guerre, il y a une prodigieuse variété des comportements et d’ambiguïtés.

L’impact de la guerre : ruptures et permanences

La fermeture des marchés européens entraîne, avant la fin de 1914, le licenciement

d’une grande partie du personnel des mines, 800 ouvriers, dont 255 à 275 blancs qui se trouvent sans travail. Mais le départ du premier contingent en métropole, au début de 1915, permet à une partie de cette main d’oeuvre de retrouver du travail. En 1916, cent travailleurs maltais arrivent à Nouméa, pour en repartir peu après, mécontents des conditions proposées. En 1917, le Conseil général envisage de faire revenir des travailleurs javanais. Pourtant, la main-d’oeuvre immigrée sous contrat a été la première à supporter les conséquences de la guerre, en effet, après les licenciements, il leur est presque impossible de retourner au pays. Bien des Japonais et des Indonésiens vont se trouver à Nouméa, sans moyens de transport pour le rapatriement. Quelques-uns vont alors récupérer leur pécule, acheter une petite