Introduction

Rappel du programme de Première générale :

Cette séquence s’inscrit dans le deuxième thème consacré à «

Aménager et développer le

territoire français ». Dans cette première séquence, les élèves à découvrir la grande diversité

de milieux des territoires français, leur mise en valeur, l’implication des différents acteurs

dans la gestion, la préservation et l’exploitation de leurs ressources. Des acteurs publics et

privés qui tentent de trouver un consensus afin de « valoriser » ces milieux tout en les

ménageant. Les actions de l’homme et les aménagements réalisés ont participé pendant

longtemps à la dégradation de certains milieux fragiles comme le milieu minier en Nouvelle-

Calédonie. Aujourd’hui, il s’agit pour les acteurs calédoniens de gérer durablement les

potentialités de ce milieu malgré les contraintes et le contexte politique et social.

Le volume horaire se situe entre 4 et 5 heures.

Capacités et méthodes :

- Maîtriser des repères spatiaux : Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique. Confronter des situations géographiques.

- Maîtriser des outils et méthodes spécifiques : Prélever, hiérarchiser et confronter des informations selon des approches spécifiques en fonction d’un document ou du corpus documentaire. Cerner le sens général d’un corpus documentaire et le mettre en relation avec la situation géographique étudiée. Réaliser un croquis géographique.

Notions et vocabulaire :

Acteur public, acteur privé, anthropisation, contrainte, gestion durable, impact

environnemental, milieu de vie, milieu naturel, parc provincial, patrimoine, potentialité,

réserve naturelle, risque technologique ou industriel.

Problématiques :

Comment protéger des milieux fragiles tout en répondant aux besoins des populations ?

Comment gérer durablement le milieu minier calédonien tout en conciliant ses potentialités

économiques ?

Démarche :

L’étude de cas (2h) proposée, pour traiter du milieu minier en Nouvelle-Calédonie comme

exemple de gestion durable d’un milieu vulnérable invite à traiter deux axes. Ce dossier est

avant tout documentaire. L’enseignant étant libre de sélectionner les documents qui lui

paraissent les plus pertinents en fonction de sa problématique et d’élaborer lui-même son

activité.

1) Les potentialités du milieu minier calédonien : le corpus documentaire de cette

première partie propose cinq thématiques : les potentialités économiques du milieu

(1), l’exploitation du milieu (2), la transformation et l’aménagement du milieu (3), les

enjeux économiques relatifs au nickel (4), les conflits d’usage entre les acteurs de ce

milieu (5).

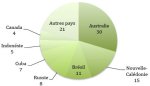

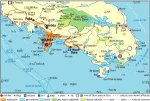

Le milieu minier calédonien présente des atouts malgré les contraintes liées au relief

montagneux et aux fortes pentes. Les massifs miniers présents principalement dans le

sud et l’est de la Grande Terre (doc 1) garantissent 15% des réserves mondiales de

nickel (doc 2), principal minerai exploitable en Nouvelle-Calédonie devant le chrome :

deux exploitations potentielles du minerai : l’extraction et la transformation (doc 1).

Les milieux miniers offrent un habitat pour une faune et une flore endémiques (doc

3) : une biodiversité originale et vulnérable.

Aussi, le milieu ou les milieux miniers sont exploités après l’autorisation des pouvoirs

publics et notamment de la Commission minière communale (doc 4) qui applique la

réglementation relative au Code minier élaboré par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie dont il a la compétence. Le nickel et le chrome sont des minerais exploités

par une dizaine d’opérateurs miniers (doc 5) dont la SLN et la SMSP, des acteurs

privés qui exploitent une quinzaine de gisements miniers de Yaté à Poum (doc 1).

Par ailleurs, l’exploitation minière entraîne la transformation du milieu par

l’aménagements d’infrastructures (doc 6) : usine de transformation, centrale

électrique, convoyeur (doc 7), réseau routier, port industriel. L’emprise spatiale des

aménagements miniers est importante.

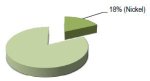

Ainsi, le milieu minier participe au développement économique et social de la

Nouvelle-Calédonie dans un contexte politique d’émancipation et de rééquilibrage

socio-spatial. Le secteur du nickel (primaire pour l’extraction minière et secondaire

pour sa transformation) crée 18% des richesses produites (doc 8). Avec la montée en

puissance des deux usines métallurgiques (VALE et KNS), la part du nickel devrait

s’accroître au cours des prochaines années. À l’exemple de la SLN, les groupes

industriels métallurgiques sont des acteurs essentiels (doc 9) : en terme d’emplois, de

masse salariale ou de retombées fiscales. Les deux usines métallurgiques du Nord et

du Grand Sud localisées dans un milieu minier permettent la création de 7500 emplois

directs et induits (doc 10). L’usine du Nord attire dans son sillage des centaines

d’entreprises et des milliers d’emplois dans une zone VKP en plein développement

(doc 11).

Toutefois, des conflits d’usage existent entre acteurs privés (mineurs, industriels,

populations locales, associations écologistes, autorités coutumières) et acteurs publics

(commune, province, gouvernement). Les habitants situés à proximité d’un milieu

minier en cours d’exploitation craignent pour leur environnement de proximité, pour

les transformations des liens entre les individus (doc 12), pour les ressources vivrières

comme le crabe de palétuvier (doc 13) à Voh ou le poisson à Yaté.

2) Un milieu minier vulnérable et à valoriser autrement : il s’agit dans cette seconde

partie de traiter des pollutions de l’air exercées par l’anthropisation (1), la dégradation

des milieux miniers (2), la politique de gestion des sites miniers (3), de la préservation

et de la valorisation de la biodiversité afin de d’élaborer d’autres potentialités (4).

Le milieu miner est un milieu fragile et vulnérable qui doit faire face à des risques

naturels et technologiques. Les accidents industriels de ces dernières années montrent,

qu’en dépit des normes environnementales que les industriels tentent de respecter, le

risque zéro n’existe pas (doc 14). De plus, la construction des usines métallurgiques

nécessite la réalisation de centrales électriques pour les alimenter. Parce que le

charbon est une matière énergétique polluante, la pollution de l’air issue des rejets est

inévitable (doc 15). En milieu urbain (Nouméa) comme en milieu minier (Yaté et

Voh), la qualité de l’air fait l’objet de surveillance (doc 16) avec des mesures pour

alerter les populations lors de pics de pollution. En outre, les effets les plus visibles de

l’anthropisation des milieux miniers restent les « saignées rouges » sur les versants des

massifs miniers, l’hypersédimentation aux embouchures des rivières (docs 18) et la

dégradation du lagon (et notamment des coraux). L’anthropisation si elle ne s’inscrit

pas dans une véritable démarche de durabilité amène des effets dévastateurs sur la

biodiversité des milieux miniers, sur la santé des hommes fragilisée par la pollution de

l’air (doc 16). Les associations écologistes comme WWF ou EPLP sont des acteurs

incontournables pour alerter les acteurs publics, les médias et l’opinion publique des

menaces exercées sur les massifs miniers et des impacts environnementaux engendrés

par une exploitation de chrome (doc 17).

Par conséquent, l’une des mesures entreprises par les opérateurs miniers sous la

pression des pouvoirs publics, des populations locales et des associations écologistes,

est la réhabilitation des sites miniers. La Nouvelle-Calédonie s’est ainsi dotée d’un

Code minier et d’un Schéma minier pour tenter de gérer durablement les ressources

minières : cela passe par le reboisement des sites miniers anciens et à venir (docs 19 et

20).

De plus, le milieu minier présente d’autres potentialités qui passent par la préservation

de la biodiversité endémique à ce milieu naturel (doc 22) et par sa valorisation (doc

21) en prenant en compte le patrimoine culturel hérité des anciennes exploitations

minières (doc 21). La Province Sud s’est engagée à créer une véritable filière sylvicole

dans le Grand Sud (doc 23) mais l’association écologiste « Ensemble pour la planète »

(EPLP) remet en cause le qualificatif de durabilité de cette future exploitation

forestière.

Par ailleurs, certains massifs miniers comme à Plum ou à Voh ont été équipés

d’éoliennes pour produire de l’électricité propre (doc 24) pour répondre aux besoins

des communes en développement.

Ensuite, les élèves peuvent sous la forme d’un croquis (1h) traiter des potentialités et des

contraintes du territoire français hexagonal et ultramarin afin de répondre à la problématique

suivant : comment les potentialités des milieux sont-elles valorisées et gérées à l’échelle du

territoire national ?

Enfin, une mise en perspective (1h) permettrait de présenter la valorisation des territoires

français malgré les contraintes liées aux milieux.

++++

I - Un milieu minier calédonien à fort potentiel ou Les potentialités du milieu minier calédonien

1) Un milieu minier une potentialité économique

Document 1 : Un sous-sol riche en nickel

Document 2 : Les réserves mondiales de nickel (estimations en %)

Sources : USGS, IEOM

Documents 3 : Le milieu minier abrite une biodiversité unique

Sources : tikiwaka.photoshelter.com, www.visoflora.com, www.dumbea.net, www.reptiligne.fr

2) Un milieu minier exploité

Document 4 : Différents acteurs dans l’attribution d’un permis d’exploration et d’exploitation

Article 112-16 : Tout projet de travaux de recherches ou d’exploitation doit être soumis à l’avis de la

Commission minière communale compétente dans des conditions définies à la présente sous-section.

Article 112-17 : La Commission minière communale comprend :

- le maire de la commune ou son représentant, président ;

- le directeur de l’agence du développement rural et de l’aménagement foncier ou son représentant ;

- le président de l’aire coutumière concernée ou son représentant ;

- le ou les représentants des districts coutumiers concernés ;

- le directeur de l’environnement de la province compétente ou son représentant ;

- un représentant de chaque explorateur ou exploitant ayant une activité minière dans la commune, désigné par

celui-ci, ainsi qu’un représentant élu du personnel employé par chacun d’eux ; - le directeur de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, secrétaire.

Document 5 : Le nickel, une richesse minière exploitée

3) Un milieu minier transformé et aménagé

Documents 6 : Le gisement de nickel et de cobalt de Prony et les aménagements liés à son exploitation

- 1 gisement minier à ciel ouvert : le plateau de Goro (1500 hectares) afin de produire 60 000 tonnes de nickel et 5000 tonnes de cobalt par an.

- 1 tapis convoyeur (3 km de long).

- 1 usine hydrométallurgique pour la transformation du minerai de nickel et de cobalt.

- 1 centrale électrique (Prony Energies) utilisée pour le site industriel et pour la Calédonie.

- 1 port industriel de Prony : 1 quai vraquier (soufre, charbon, calcaire, fuel, gaz), 1 quai de marchandises (9000 conteneurs par an importés contre 4500 conteneurs de nickel et de cobalt exportés), 2 remorqueurs, 1 ferry.

- 1 tuyau (21 km) pour rejeter les effluents industriels dans le lagon après traitement.

- 1 base vie pour héberger et nourrir les employés (capacité de 4000 lits).

- 1 pépinière de 500 000 plants par an.

Sources : Google Map (satellite) – VALE NC

Source : www.tresordesregions.mgm.fr

Document 7 : Le convoyeur du lieu d’extraction du nickel à l’usine de transformation (massif du

Koniambo)

Source : Alain JEANNIN (Outre-mer 1ère)

4) Le nickel, un facteur de développement économique

Document 8 : Le poids du secteur du nickel (mines et métallurgie) dans le PIB calédonien en ???

Sources : ISEE-NC, IEOM

Document 9 : La SLN, un acteur économique majeur

1er employeur privé de la Nouvelle-Calédonie :

- 2300 emplois dont 750 en Province Nord et 1555 en Province Sud

- 950 salariés sur mine (5 centres miniers) et 1350 à l’usine de Doniambo

- 17,3 milliards Fcfp de masse salariale

1er contribuable du territoire :

- 20 milliards Fcfp d’impôts et taxes (80 milliards Fcfp entre 2002 et 2009)

- 20 milliards Fcfp d’achats locaux

- 660 millions Fcfp consacrés à la formation et aux conditions de travail

- 3 à 4 milliards Fcfp de dividendes reversés chaque année aux trois provinces (STCPI) qui

détiennent 34% du capital de la SLN

Document 10 : Les emplois créés par les 2 usines métallurgiques

Sources : Nouvelle-Calédonie nickel 2010 : une nouvelle ère industrielle, Colloque international, 7 et 8 juillet 2005, Cabinet Syndex –VALE NC-

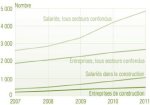

Document 11 : Évolution du nombre d’entreprises et de salariés enregistrés dans la zone VKP

Sources : ISEE-NC, Répertoire RIDET.

5) Un milieu minier difficile à ménager, un exemple de conflit d’usage

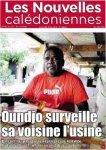

Document 12 : La tribu d’Oundjo (Voh) dans le « tourbillon de la mondialisation »

Les 400 habitants de la tribu d’Oundjo vivent

désormais à proximité d’une "dame de fer" colossale.

C’est la tribu la plus proche de la gigantesque usine de

nickel de Koniambo. Les habitants sont partagés. D’un

coté, l’usine apporte du travail et des perspectives

d’avenir. Mais de l’autre, elle bouleverse profondément

la vie naguère tranquille d’Oundjo.

La construction du projet industriel colossal s’est

accompagnée d’un déversement d’argent dans la

région. Les cases disparaissent et sont « remplacées

par du dur ». Les retrouvailles le dimanche à la maison

commune, où les hommes jouaient à la pétanque et

les dames au bingo, n’existent plus «

malheureusement ». Et selon « Nono », la coutume vit

toujours, mais moins qu’avant. « Des familles ne

participent plus à la cérémonie de l’igname ».

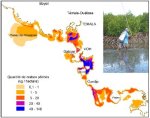

Document 13 : Un conflit d’usage dans la baie de Vavouto

Source : IRD, Bailleul, 2006.

++++

II – Un milieu minier vulnérable et à valoriser autrement

1) Un milieu minier menacé par l’anthropisation

Document 14 : Les accidents technologiques liés à l’industrie métallurgique

Avril 2009 – Usine de Goro (Yaté) : Pendant la mise en service de l’unité d’acide, un incident technique lié à un

joint défectueux s’est produit, provoquant une fuite d’acide sur le site industriel. L’essentiel du liquide a été

contenu et maitrisé dans la zone même de l’usine, néanmoins des fuites ont impacté le creek de la Baie Nord.

Avril 2010 : Usine de Goro (Yaté) : Nouvel accident : la rupture d’une colonne d’extraction d’une hauteur de 40

mètres, contenant 690 m3 d’une solution de minerai additionnée d’acide chlorhydrique et de solvants.

Avril 2013 – Usine de Vavouto (Voh) : Le souffle de l’explosion a soulevé une partie du toit de l’unité de

chloration. Ce serait un composant électrique qui aurait cédé à cause d’une défaillance du générateur.

Document 15 : Les centrales électriques pour alimenter les usines métallurgiques

Sources : LNC, EPLP

Document 16 : Page d’accueil de Scal Air

Source : www.scalair.nc

Document 17 : Un développement minier confronté aux impératifs environnementaux, l’exemple d’un

projet d’exploration de chrome en zone littorale

En 2010, le Comité consultatif des mines a accepté 31 permis d’exploration, déposés par la société américaine

GEOVIC, pour le chrome détritique, en province Nord (Canala) et en province Sud (Mont-Dore, Yaté, Thio).

S’agissant de projets hautement impactant aux plans environnemental et socio-culturel, il semble évident que la

procédure de délivrance d’autorisation (en vue d’une exploitation minière) doit commencer par les études

d’impacts.

S’agissant des 31 permis, 5 concernent des zones tampons terrestres ou marines. Quelques autres demandes

concernent des zones de mangrove (Canala), écosystème déclaré d’intérêt patrimonial dans les deux provinces.

Les zones affectées par ces permis sont toutes des zones littorales, souvent des estuaires. Or, dans le contexte

général de réchauffement climatique donc d’agressions croissantes des côtes, il semble raisonnable de ne pas

ajouter de traumatismes aux écosystèmes littoraux : poissons d’eaux douces, poissons marins, des

conséquences sur la vie corallienne particulièrement la zone située au Mont-Dore (le plus important gisement de

coraux fluorescents).

En 2011, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a fait part de sa préoccupation concernant les permis

délivrés pour la prospection de cobalt dans des secteurs proches des zones classées alors qu’elles ont une

valeur universelle exceptionnelle.

2) Des milieux miniers dégradés par l’exploitation minière

Documents 18 : L’impact environnemental de l’exploitation de nickel en Calédonie

À partir des années 1950 et grâce aux avancées de la mécanisation, les industriels ont pu exploiter les

gisements recouverts de sols latéritiques. Au cours des opérations de prospection, la végétation a été brûlée et

les résidus miniers ont été déviés vers l’aval. Étant donné qu’il s’agit d’un sol impropre aux cultures, les

populations locales ne se sont pas souciées de cette dégradation. Cependant l’impact environnemental de cette

exploitation a atteint les terres agricoles. Les sédiments rouges produits par l’exploitation se sont accumulés

dans les rivières, diminuant leur débit et leur capacité d’irrigation, et engloutissant parfois les terres agricoles

elles-mêmes. Les rivières se sont déversées dans le lagon, créant un conflit d’intérêt entre l’industrie minière et le

tourisme.

Sources : Sébastien MERION (TIKIWAKA) – Action Biosphère Nouvelle-Calédonie – Journal de la Sociétés des Océanistes, 2008.

3) Vers une gestion durable des milieux miniers

Document 19 : Réhabilitation des sites miniers dégradés

En Nouvelle Calédonie, l’exploitation des nombreuses mines de nickel à ciel ouvert entraîne la destruction de la

végétation et la dégradation du milieu naturel. Depuis quelques années, les sociétés minières conduisent des

programmes de revégétalisation. Afin de participer à la reconstitution du paysage, le Cirad (Centre de

coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) et l’Institut

agronomique néo-calédonien (IAC) mènent des recherches pour restaurer progressivement le maquis minier en

implantant des espèces végétales endémiques. En effet, la plantation des espèces locales s’impose sur les sites

miniers car elles sont les seules capables de perdurer dans ces sols chargés en métaux toxiques. La

collaboration avec les sociétés minières et les services forestiers a permis de collecter et de conserver des

graines, et de maîtriser les techniques de multiplication et d’installation des plantes à des coûts raisonnables.

Plusieurs sites ont été réhabilités (mines de Thio).

Document 20 : Les sites miniers dégradés peu à peu réhabilités

Sources : DIMENC, ISEE-NC

4) D’autres potentialités économiques pour les milieux miniers calédoniens

Document 21 : Le Parc provincial de la Rivière Bleue dans une région à fort potentiel nickélifère

Grand massif minier du Sud calédonien, créé en 1980, le Parc provincial de la Rivière Bleue s’étend sur 22 000

hectares. Les exploitations minières et forestières ont laissé quelques vestiges. Vous pouvez ainsi côtoyer

l’histoire néo-calédonienne au sein d’un environnement naturel incomparable. Vous observerez des zones de

maquis minier, de forêts denses et de zones humides, qui se caractérisent par l’abondance et la diversité de la

flore dont le taux d’endémisme est élevé.

Document 22 : Le Parc de la Rivière Bleue, un parc naturel protégé par la Province Sud

- 1° Troubler ou déranger volontairement des animaux ;

- 2° Toute activité liée à la chasse et à la pêche ;

- 6° Emporter en dehors du parc, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux

- non cultivés, quelque soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles

- en provenance du parc ;

- 7° Tout nourrissage d’animaux ;

- 8° Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de tout déchet, détritus ou produit de nature à nuire la qualité

- de l’eau, du col, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ;

- 9° Toute activité industrielle ou minière ;

- 10° Toute exploitation de la forêt naturelle.

Document 23 : L’activité sylvicole dans le Grand Sud

Document 24 : Le parc éolien du mont Negandi à Plum (Mont-Dore)

Source : Sébastien MERION (TIKIWAKA)

Documents joints

La gestion durable du milieu minier en Nouvelle-Calédonie

Une proposition d'étude de cas pour le thème 2 de géographie de la classe de première générale.

PDF - 1.1 Mio

Dans la même rubrique

L’engagement des Calédoniens dans la Première Guerre mondiale

Proposition d'exploitation pédagogique des ressources de la plateforme éducative NC la 1re Educ.

La Nouvelle-Calédonie sous la IIIème République (1870-1914)

Proposition d'exploitation pédagogique des ressources de la plateforme éducative NC la 1re Educ.

Sydney, une métropole de la région Pacifique (1ere techno)

Proposition de mise en oeuvre du programme de géographie de la classe de 1ere technologique (thème 1).