Les civilisations océaniennes traditionnelles

Tradition Oceanie_Pacifique Cinquieme

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

Introduction

Programme de la classe de 5ème :

- Partie 1 Les civilisations océaniennes (20 % du temps consacré à l’histoire)

- Thème 1 Le monde océanien à l’époque pré-européenne

Démarche générale

Il s’agit pour cette première séquence de présenter le monde océanien à l’époque pré-européenne en situant les civilisations océaniennes dans le temps et dans l’espace et en les comparant.

La première séance est à la fois une séance introductive mais également de rappel du thème abordé en 6ème sur Les débuts de peuplement en Océanie et en Nouvelle-Calédonie. Il faut y ajouter en 5ème la notion de « solution de continuité » entre les sociétés mélanésiennes et polynésiennes.

La seconde séance aborde les sociétés polynésiennes en suivant un fil conducteur : la pirogue polynésienne.

Mise en oeuvre

Séquence I Les civilisations océaniennes traditionnelles (3h)

- Séance 1 Le monde océanien (1 heure)

- Séance 2 Les Polynésiens, des peuples de la mer (1 heure de séance TICE à partir du site du musée du Quai Branly puis 1 heure pour la restitution et la contextualisation)

Socle commun

- 1.1 Lire : Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires.

- 4.3 S’informer, se documenter : Chercher et sélectionner l’information demandée

- 5.2 Situer dans le temps, l’espace, les civilisations : Situer des évènements, des ensembles géographiques

- 5.3 Lire et pratiquer différents langages : Lire et employer différents langages : textes – cartes – images

- 5.4 Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une oeuvre

Lancement de la séquence :

Documents d’accroche :

Questionnement oral :

- 1° Trouver au moins un point commun et une différence aux deux photographies.

- 2° À quel espace géographique ces deux communautés appartiennent-elles ?

Séance 1 Le monde océanien

Problématique : d’où viennent les Océaniens ?

Activité 1. Le peuplement de l’Océanie

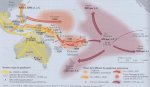

Démarche : Le professeur projette la carte du peuplement de l’Océanie au tableau et décrit les trois grandes phases de peuplement. Pour chaque étape, des mots clés sont retenus, à partir desquels les élèves construisent des phrases simples pour décrire chacune des phases de peuplement.

- Le peuplement ancien : entre 50 000 et 40 000 av J-C, des populations originaires du Sunda traversent le détroit du Wallacea à l’aide de radeaux et s’installent sur le continent du Sahul.

- La seconde vague de peuplement : à partir de 3000 av J-C, des peuples originaires d’Asie du sud-est (Chine du sud et Taïwan) appelés Austronésiens, progressent vers les îles de Mélanésie et atteignent les Samoa vers 850 av J-C. Ils naviguent sur des pirogues. Ils forment l’ensemble culturel Lapita.

- La troisième vague de peuplement : après une pause de mille ans, durant laquelle s’effectue une différenciation des cultures océaniennes, des navigateurs originaires des Samoa commencent la progression vers l’immense Polynésie à l’aide de pirogues de plus en plus sophistiquées.

Documents illustratifs :

++++

Activité 2 : Mélanésiens et Polynésiens, des origines communes

Préambule : Les informations du texte sont issues de l’intervention de Patrick Kirch, professeur en archéologie à l’université de Berkeley en Californie, lors de la conférence internationale commémorant le 50ème anniversaire de la première fouille archéologique de Lapita en 1952, tenue en Nouvelle-Calédonie en 2002. Ce sont des hypothèses avancées par une partie de la communauté scientifique en l’état actuel des recherches archéologiques et linguistiques.

Démarche : Le texte est lu en classe entière. Les élèves relèvent les éléments correspondant aux points communs et aux différences entre Mélanésiens et Polynésiens et les classent dans le tableau.

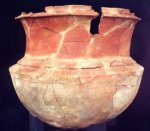

La linguistique, la poterie Lapita, la forme des hameçons et des herminettes le prouvent : Mélanésiens et Polynésiens d’aujourd’hui descendent des mêmes grands voyageurs : les Austronésiens. Sauf que, sur chaque île, les sociétés se sont peu à peu différenciées et ont développé des pratiques culturelles divergentes aboutissant aux distinctions d’aujourd’hui.

Certaines îles abandonnèrent complètement la poterie, comme en Polynésie. D’autres développent la natte ou le tapa ou les tatouages. Entre tous ces cousins, il reste pourtant des points communs : les motifs graphiques des tapas, des tatouages, et même les statues de l’île de Pâques, entretiendraient un rapport commun avec les dessins Lapita, dont les visages en pointillés seraient ceux des ancêtres qu’on emportait avec soi dans sa pirogue, voici trois mille ans.

*cf. Article d’Henri Lepot paru dans les Nouvelles calédoniennes, 2002.

Question : À l’aide du texte, classe dans le tableau les points communs et les différences entre les Mélanésiens et les Polynésiens.

Documents illustratifs :

++++

Activité 3 : L’Océanie, les trois grandes aires culturelles

Démarche : Les élèves complètent la carte des trois aires culturelles de l’Océanie. On peut à l’oral préciser que le découpage de l’Océanie en trois aires culturelles, est aujourd’hui remis en cause. Les concepts d’Océanie proche et d’Océanie éloignée lui sont désormais préférés.

1° Entourez sur la carte trois grandes aires culturelles de l’Océanie.

2° Construisez la légende et trouvez un titre à la carte.

Séance 2 : Les Polynésiens, des peuples de la mer

Démarche : Cette séance est centrée sur l’étude des sociétés polynésiennes à partir d’un travail réalisable en salle informatique. Les élèves complètent une fiche d’activités à partir de l’exposition virtuelle « Va’a, la pirogue polynésienne » proposée par le site du Quai du Branly. Pour approfondir les activités proposées, un dossier pédagogique réalisé par le musée de Tahiti et des îles Te Fare Mahana est téléchargeable sur le site. Cette séance permet également d’aborder l’organisation de la société polynésienne traditionnelle ainsi que les croyances.

Étape 1 : Va’a, vaka, waka, wa’a

1° Compléter la légende de la pirogue (voir fiche élève).

2° Les quatre types de pirogues traditionnelles et leurs rôles :

Étape 2. Réveillons l’herminette

Étape 3. Naviguons !

À l’issue de cette étape, il est possible d’aborder l’organisation des sociétés polynésiennes : l’initiation aux techniques de navigation par le jeu faisant partie d’un rite d’initiation réservé aux jeunes chefs.

Étape 4. Le Va’a dans les croyances polynésiennes

Démarche : Les textes proposés sont extraits du dossier pédagogique de l’exposition virtuelle du site. Ils permettent d’aborder les croyances polynésiennes et d’effectuer un travail sur l’organisation et les fonctions des marae (voir documents supplémentaires)

Le Va’a : un objet sacré :

Aux îles de la Société, les pirogues sacrées ou va’a ra’a étaient fabriquées sur les marae à partir du bois des arbres qui poussaient à l’intérieur des enceintes sacrées et n’étaient utilisées que pour le transport des to’o (réceptacles des divinités) ou des pierres de marae destinées à la fondation de nouveaux lieux de culte. Ces va’a ra’a devenaient dès lors des marae flottants et on les convoyait sur terre en les faisant glisser sur des corps d’hommes sacrifiés pour l’occasion. L’océan lui-même était considéré comme le plus grand et le plus sacré des marae.

Le Va’a : un objet de passage dans l’au-delà :

Le va’a accompagnait le Polynésien lors de son dernier voyage... celui dans l’au-delà.

Ainsi, aux Îles Marquises, des pirogues étaient disposées à côté des corps de défunts prestigieux (chefs, prêtres et guerriers) ayant un mana (pouvoir social, physique et/ou spirituel) important.

En Nouvelle-Zélande, les ossements des défunts étaient déposés dans une extrémité de leur propre pirogue ou encore à côté de modèles réduits de pirogues, et ce afin de les aider à trouver le chemin de la terre mythique des origines, Havaikï.

À Hawaï, des morceaux de pirogues étaient fréquemment déposés dans une grotte avec les ossements de son propriétaire.

À Pukapuka aux îles Cook, le corps du défunt pouvait être enveloppé dans la voile de sa pirogue.

Qu’il faille par conséquent se nourrir, se déplacer, faire alliance, étendre son pouvoir, guerroyer, se défendre, invoquer une divinité ou passer d’un Monde à l’autre, les Hommes ne quittent jamais leur va’a, sur terre comme sur mer.

Documents supplémentaires :

Ressources

Bibliographie :

- Sous la direction de Anne Lavondès, Encyclopédie de la Polynésie, Vol 5 « La vie quotidienne dans la Polynésie d’autrefois ».

- Christophe Sand, Patrick Kirch “Lapita was name of village at this site”. L’expédition archéologique d’Edward W. Gifford et Richard Shutler Jr. en Nouvelle-Calédonie au cours de l’année 1952. Les Cahiers de l’Archéologie en Nouvelle-Calédonie 13 ; 2002.

- Christophe Sand, Jacques Bolé, André Ouetcho, David Baret, Parcours Archéologique de Nouvelle-Calédonie (1991-2007), 2008.

- F. Argounes, S.Mohamed-Gaillard, L. Vacher, Atlas de l’Océanie. Autrement, 2011.

- Jacques Bonvallot, Jean-Christophe Gay, Elisabeth Habert, collectif IRD, Atlas de Nouvelle-Calédonie. IRD, 2013.

- Ouvrage collectif, Histoire, Cycle 3 Nouvelle-Calédonie. CDP Nouvelle-Calédonie, 2007.

Sitographie :

- Musée du Quai Branly : www.quaibranly.fr

- Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique : www.iancp.nc

- Historiens-Géographes de Polynésie : www.des.pf

Documents joints

Dans la même rubrique

Progression de 2 compétences en 5ème : coopérer/mutualiser et s’exprimer à l’oral

Proposition d'exercices de groupe dans l'optique de l'oral du DNB.

Que nous apprennent les gravures de la grotte de Mauprat ?

Proposition d'activité d'histoire en classe de 5e.

La civilisation kanak pré-européenne (frise chronologique)

Proposition de mise en oeuvre du thème 3 du programme d'histoire de la classe de 5e