Des colonies aux États nouvellement indépendants

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

Préambule

CLASSE DE 3ème ; Partie III : Une géopolitique mondiale (depuis 1945)

(Environ 25% du temps consacré à l’histoire, soit 11 à 12 heures)

Thème 2 – Des colonies aux États nouvellement indépendants

(« Ce thème est l’un des quatre thèmes à traiter dans le cadre de la troisième

partie du programme. Le professeur peut donc construire son projet sur la base

de 3 heures environ »)

Programme :

- « Connaissances : Dès le lendemain du conflit mondial, grandissent des revendications qui débouchent sur les indépendances. Les nouveaux États entendent être reconnus sur la scène internationale, notamment par le biais de l’ONU. On n’oublie pas que la décolonisation a également touché l’Océanie.

- Démarche : L’étude est conduite à partir d’un exemple au choix : l’Inde, l’Algérie, un pays d’Afrique subsaharienne. Elle porte sur le processus de la décolonisation, les problèmes de développement d’un nouvel État et ses efforts sur la scène internationale. Les décolonisations sont présentées à partir d’une carte. »

Capacités :

- Connaître et utiliser le repère suivant : Principale phase de la décolonisation : 1947- 1962

- Raconter la manière dont une colonie devient un État souverain.

- Décrire quelques problèmes de développement auxquels ce nouvel État est confronté

Démarche (Trois fils conducteurs peuvent guider la mise en oeuvre de ce thème) :

- La marche vers l’indépendance et le processus de décolonisation

- La construction d’un État indépendant et son affirmation au plan international

- Le développement économique et social

Mise en oeuvre :

- Introduction au chapitre : des colonies aux États nouvellement indépendants (à l’oral, 10 minutes)

- Étude de cas : la décolonisation de l’Inde (fiche d’activités en autonomie et reprise à l’oral, 1 heure)

- Séance 1 : la décolonisation dans le monde (fiche d’activités en autonomie et reprise à l’oral, 1 heure)

- Séance 2 : la décolonisation tardive en Océanie (Travail de groupe sur fiches d’activités – Salomon ou Fidji ou Papouasie Nouvelle-Guinée – 20 minutes, puis correction commune et suite de la séance, 30 minutes)

Vocabulaire : Décolonisation, désobéissance civile, Gandhi, Nehru, ONU, Non-alignement, Tiers Monde,

Socle commun :

- 1.2 : Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires.

- 1.5 : Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés.

- 1.8 : Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données.

- 1.10 : Formuler clairement un propos simple

- 5.2 : Avoir des connaissances et des repères relevant du temps : les différentes période de l’histoire de

- l’humanité – Les grands traits de l’histoire (politique, sociale, économique, littéraire, artistique, culturelle) de

- la France et de l’Europe.

- 5.4 : Avoir des compétences et des repères relevant de la culture artistique

- 5.10 : Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musiques

- 5.15 : Etre capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une oeuvre.

Histoire des Arts :

- Cinéma : Gandhi de Richard Attenborought

- Document iconographique : « LInde se déchire », Une du Times en 1947

- Caricature : Plantu, Pauvres chéris, le Centurion, 1978

- Peinture : Mathias Kauage, Buka War, 1990

La première partie de la séquence est inspirée par le travail de Madame Audrey Longprés-Raillot, professeur au collège Albert Camus du Plessis Trévise, que nous remercions pour son aimable autorisation de diffusion.

Introduction au chapitre

- Q1 : Quelles sont les deux plus grandes puissances coloniales au début du XXe siècle ? Britannique et français.

- Q2 : Quels sont les continents principalement touchés par la colonisation d’après cette carte ? Afrique, Asie et Océanie.

Article 1

Les buts des Nations unies sont les suivants :

2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect et le principe de l’égalité de

droits des peuples et de leurs droits à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à

consolider la paix du monde.

- Q3. Où et quand est adoptée la Charte des Nations Unies ? A quoi correspond cette date ? San Francisco, 1945,

fin de la 2e GM - Q4. Quels sont les nouveaux principes internationaux proclamés par la charte des Nations unies ? Le respect et

le principe de l’égalité de droits des peuples et de leurs droits à disposer d’eux-mêmes - Q5. Qu’est ce que cela veut dire ? Droit à l’indépendance de tous les pays et mettre fin aux empires coloniaux.

Q6. D’après vous, pourquoi les revendications d’indépendances se font-elles plus fortes à partir de 1945 ? Participation des colonies à l’effort de guerre + discrédit des États colonisateurs

Conclusion :

++++

Étude de cas : La décolonisation de l’Inde

Problématique : Comment s’effectue l’indépendance des Indes britanniques ?

Il s’agit de montrer que même si la décolonisation de l’Inde s’est faite par la voie de la négociation, les

mouvements fondamentalistes né dans les années 1920-1930 ont provoqué le divorce entre les communautés

et de violents affrontements. La partition amène la création de deux États antagonistes.

L’Inde en devenant un État-nation a néanmoins fait le choix de la démocratie.

Document d’accroche :

- Q1. Quel pays domine l’Inde ? Britannique

- Q2. Quel nom porte l’Inde sous la domination britannique ? Empire des Indes

Fiche d’activité :

I. La marche de l’Inde vers l’indépendance

La désobéissance civile est une révolte mais sans aucune

violence. Celui qui s’y engage ne tient simplement aucun

compte de l’autorité de l’État. Il peut être amené à refuser

de payer les impôts, à ne pas se plier aux lois.

Q1. Par quel moyen Gandhi souhaite-t-il obtenir l’indépendance de l’Inde ? Désobéissance civile = révolte sans

aucune violence.

Documents illustratifs

Q : Que nous apprend cet épisode sur les convictions politiques de Gandhi ?

« [Le Parti du Congrès] pense que de récents évènements viennent de démontrer clairement que la

domination anglaise en Inde doit cesser aussi vite que possible. (...) La puissance de cette domination est

avilissante, affaiblit l’Inde et la rend de moins en moins capable de se défendre d’abord et de défendre ensuite

la cause de la liberté. (...)

L’Inde, cette victime type de l’impérialisme moderne, est devenue le noeud de l’affaire, car c’est de la

libération de l’Inde que l’on jugera l’Angleterre et les Nations unies et que les peuples d’Asie et d’Afrique

trouveront source d’enthousiasme et d’espoir. »

- Q2. Quelles sont les conséquences de la domination anglaise sur l’Inde selon le parti du Congrès ? La domination britannique a été avilissante pour l’Inde et elle a affaiblit le pays.

- Q3. Que réclame en conséquence le parti du congrès ? L’indépendance.

« Depuis longtemps, la politique des gouvernements britanniques successifs a été de travailler à la réalisation

du self-government dans l’Inde. En fonction de cette politique, une responsabilité croissante a été dévolue aux

Indiens et, aujourd’hui, l’administration civile et les forces armées indiennes sont dans une large mesure aux

mains de fonctionnaires et d’officiers indiens. Le gouvernement de Sa Majesté pense que le moment est venu

de faire passer la responsabilité du gouvernement de l’Inde dans des mains indiennes. »

20 février 1947

Q4. Le premier ministre britannique est-il favorable à l’indépendance de l’Inde ? Justifiez votre réponse en

soulignant un passage du texte.

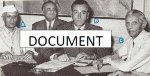

Document illustratif

Négociations pour l’indépendance de l’Inde en 1947. (A) Nehru, président du Parti du Congrès ; (B) Lord

Mountbatten, vice-roi des Indes, représentant de la couronne britannique ; (C) Ali Jinnah, président de la Ligue

musulmane.

Q : Qui sont les acteurs de l’indépendance de l’empire des Indes ?

II. L’impossible unité nationale de l’lnde

« J’ai expliqué en détail les différences fondamentales entre hindous et musulmans. Il n’y a jamais eu, pendant

tous ces siècles, d’unité sociale ou politique entre ces deux principales nations. L’unité indienne dont on parle

aujourd’hui ne relève que de l’administration britannique qui n’a maintenu la paix, la loi et l’ordre dans ce

pays que par le recours ultime à la police et à l’armée. La revendication du « Congrès » est fondée sur une

nationalité qui n’existe pas, sauf dans l’esprit de doux rêveurs. Notre solution se fonde sur la partition de

territoire de ce sous-continent en deux États souverains : l’Hindoustan et le Pakistan. »

- Q5. Quelles sont les deux communautés vivant en Inde ? Hindou et musulman

- Q6. Que demande Ali Jinnah ? La partition de l’Empire des indes en deux pays : L’Inde et le Pakistan

Documents illustratifs :

III. Le choix du développement économique et social de l’Inde

« Il est incontestable, à la fin des années 50, que l’Inde a réussi son indépendance. Les formidables menaces qui pesaient sur la survie et l’unité du pays, afflux des réfugiés, guerre frontalière, marasme économique, morcellement politique, ont été levées. Le pays s’est donné un corps d’institutions, une politique de développement, une personnalité internationale ...

L’Inde est un des rares pays du Tiers Monde où fonctionne un véritable système démocratique. »

- Q7. Quelles difficultés l’Inde doit-elle affronter au moment de son indépendance ? Afflux de réfugiés, guerre frontalière, marasme économique et morcellement politique.

- Q8. Le pays a-t-il réussi à y faire face ? Comment ? Oui car c’est une démocratie.

Conclusion :

Racontez, en quelques lignes, comment l’Inde est devenue indépendante ainsi que les problèmes de développement qu’elle a rencontrés.

++++

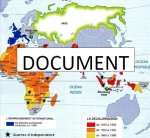

Séance 1 : La décolonisation dans le monde

Problématique : Quelles formes revêt la décolonisation dans le monde et quelle est la place de cesnouveaux États ?

Il s’agit de changer d’échelle pour expliquer la décolonisation dans le monde en insistant sur la principale

phase de 1947 à 1962. Il s’agit également de montrer l’affirmation de ces nouveaux États sur la scène

internationale via l’ONU mais aussi par une volonté d’association lors de la conférence de Bandung puis de

celle de Belgrade.

Fiche d’activité :

I. La décolonisation dans le monde

- Q1. La décolonisation a-t-elle toujours été négociée dans le monde ? Non, exemple de la guerre d’indépendance

de l’Algérie - Q2. Quel continent a été décolonisé en premier ? Asie

- Q3. En combien de temps s’est faite la décolonisation de l’Afrique ? 1945 à 1990

II. De la conférence de Bandung ...

La Conférence afro-asiatique s’est penchée anxieusement sur la question de la paix mondiale et de la

coopération. Elle a pris note avec une profonde inquiétude de l’état de tension internationale et du danger de

guerre atomique mondiale. (…) Liberté et paix sont interdépendantes. Le droit à disposer de soi doit être

accordé à tous les peuples, et la liberté et l’indépendance doivent être accordées dans les délais les plus courts

possibles à ceux qui sont encore soumis. En vérité, toutes les nations devraient avoir le droit de choisir

librement leurs propres systèmes politique et économique et leur propre mode de vie, conformément aux

principes et aux buts des Nations Unies.

- Q4. Quel est le contexte auquel fait référence la phase « L’état de tension internationale et du danger de la guerre atomique mondiale » ? Guerre froide

- Q5. Les pays présents à la conférence de Bandung défendent-ils la décolonisation ? Soulignez la phrase qui le prouve. Oui

- Q6. Quelle institution soutien la décolonisation ? Pourquoi ? ONU

« Les pays non-alignés* représentés à cette conférence considèrent que l’extension de la sphère de nonengagement

dans le monde représente la seule possibilité et le choix indispensable face à l’orientation vers la

division totale du monde en blocs et l’aggravation de la politique de Guerre froide.

Les pays non-alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et

leur égalité. […] »

septembre 1961.

* Les pays asiatiques et africains nouvellement indépendants, auxquels se joignent Cuba et la Yougoslavie.

Q7. Qui sont les pays faisant partie du « non-alignement » ? Les anciennes colonies qui viennent d’accéder à

l’indépendance.

Document illustratif :

Q : Quelle est l’attitude des pays non alignés face aux deux grands ?

III. … à l’affirmation du Tiers Monde.

« Pour nous, il ne s’agissait pas de définir un troisième ensemble de nations, à côté des deux blocs en guerre froide. Non, c’était une référence au tiers état de l’Ancien Régime, cette partie de la société qui refusait de « n’être rien », selon le pamphlet de l’abbé Sieyès. Cette notion désigne donc la revendication des tierces nations qui veulent s’inscrire dans l’Histoire. Après une longue éclipse, l’initiative est reprise aujourd’hui par quelques pays en cours de modernisation : le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud. Lors de la récente conférence de Cancun, ils ont affirmé une forte identité face aux puissances occidentales. N’est-ce pas le début d’une renaissance du tiers-monde ? »

- Q8. À quoi fait référence le terme de Tiers Monde ? Tiers état

- Q9. Quelles sont les revendications du Tiers Monde ?

Conclusion :

Séance 2 : La décolonisation tardive en Océanie.

Problématique : Quand et comment a eu lieu la décolonisation des États de l’Océanie ?

Il s’agit de montrer les aspects de la décolonisation en Océanie à travers quelques exemples tirés de l’environnement proche des élèves. À chaque fois, il s’agira d’expliquer le processus de décolonisation, puis de montrer les grandes caractéristiques de la construction d’un État indépendant, enfin de montrer ses faiblesses sociales et économiques.

I. Travail de groupe pendant 20 minutes sur fiches d’activités :

2 ou 3 documents pour chaque fiche : Salomon, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Répondre uniquement à la première question

II. Correction commune en replaçant les trois exemples sur la frise chronologique

Chaque groupe d’élève donne les grandes caractéristiques du pays étudié à l’aide de la fiche d’identité du pays.

III. Les étapes de la décolonisation en Océanie

- Q1. Quel fut le premier territoire indépendant de l’Océanie ? En quelle année ? Samoa en 1962

- Q2. La décolonisation de l’Océanie a-t-elle débuté à la même époque que dans les autres régions du monde ?

- Q3. Quels sont les pays qui demeurent dépendants d’une métropole ?

Conclusion :

Répondre à la question 2 de la fiche d’activité

++++

L’indépendance de Fidji

Doc 1 : La marche vers l’indépendance

En 1874, les îles Fidji acceptent volontairement le statut de colonie britannique. Pendant près d’un siècle, ce

statut ne changera pas. À la fin des années 1960, un nouveau climat de confiance, conjugué au désir du

Royaume-Uni de retirer ses troupes à l’Est du Canal de Suez, accélèrent le processus de décolonisation. Un an

de préparation constitutionnelle précède l’accession à l’indépendance. […] Le 10 octobre 1970, exactement 96

ans après avoir reçu le statut de colonie britannique, Fidji devient officiellement un pays souverain. Le

gouverneur général de l’archipel, Sir Robert Foster, de même que le prince Charles, assistent aux cérémonies.

Le 13 octobre, Fidji devient le 127e membre de l’Organisation des Nations unies.

Doc 2 : La situation politique depuis 1970

Les Fidji, qui ont connu quatre coups d’État depuis 1987, souffrent d’une instabilité politique chronique due,

notamment, à la spécificité de la société fidjienne, composée d’une population fidjienne de souche

mélanésienne (51%), dont l’organisation sociale repose sur un système traditionnel de chefferies, et de la

population indo-fidjienne (38 %).

Le coup d’État de décembre 2006 mené par le Commodore Bainimarama, chef d’État-major des forces

armées, a été condamné par la communauté internationale, notamment par le Secrétariat Général des

Nations Unies, le Conseil de l’Union européenne (notamment le Royaume-Uni et la France), les États-Unis. Le

Commonwealth et le Forum des Îles du Pacifique (à l’initiative de l’Australie et la Nouvelle-Zélande en

particulier) ont suspendu les Fidji.

Doc 3 : La situation économique et sociale de Fidji

Les Fidji sont un pays en développement dont l’économie repose essentiellement sur le tourisme, le sucre et la pêche […] En 2009 et 2010 l’économie fidjienne était en récession.

L’année 2011 s’est caractérisée par une croissance moyenne (estimation 1,3%). Le secteur du tourisme reste le moteur de la croissance avec environ 520 000 touristes par an. Le secteur sucrier traverse une crise profonde depuis de graves inondations en janvier 2009 et début 2012 et la fin de l’accès privilégié au marché européen. Dans le contexte de crise économique et financière mondiale, la situation économique ne s’améliore pas. […] Le lent et difficile redressement des Fidji, caractérisé par des mesures d’austérité entraîne des problèmes sociaux non négligeables. […]

Q1. A l’aide des renseignements contenus dans les documents, complétez la fiche d’identité du pays ci-dessous :

Q2. En rédigeant un développement construit, vous décrirez et expliquerez la marche vers l’indépendance et les problèmes de développement auxquels les îles Fidji sont confrontées.

L’indépendance de la Papouasie Nouvelle Guinée

Doc 1 : La marche vers l’indépendance

La Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG) se situe en Océanie, dans l’océan Pacifique, au nord-est de l’Australie.

Son territoire se compose principalement de la partie orientale de l’île de la Nouvelle-Guinée qu’elle partage

avec l’Indonésie. Après la Seconde Guerre mondiale, la Papouasie est placée sous l’administration de

l’Australie. Dès 1970, les ministres de la Papouasie acquièrent de plus en plus de contrôle sur leurs affaires

internes à travers le Conseil exécutif de l’administration australienne. Six mois après avoir obtenu le contrôle

de l’armée, le ministre en chef du Conseil, Michael Somare, devient le premier ministre de la PNG. Le pays,

membre du Commonwealth, est une démocratie parlementaire. La langue officielle est l’anglais. La priorité du

nouvel État en termes de relations internationales est d’établir des liens étroits avec la Chine et de conserver

une relation cordiale avec l’Australie. Dès son accession à l’indépendance, la PNG voit son unité nationale

sérieusement menacée. Des sécessionnistes de l’île de Bougainville déclarent unilatéralement l’indépendance

de la Republic of the North Solomons. Une entente sur l’autonomie provinciale calme le jeu en 1976, mais des

conflits violents éclateront en 1988 lors de la création de l’armée révolutionnaire de Bougainville.

Guay, université de Sherbrooke

Doc 2 : La situation économique et sociale de la Papouasie Nouvelle Guinée

La Papouasie - Nouvelle-Guinée est très riche en ressources naturelles (minerais, hydrocarbures, forêts), mais

leur exploitation se heurte à de nombreuses difficultés : financement, accessibilité, insécurité, corruption … De

fait, l’agriculture demeure le principal moyen de subsistance pour 85% de la population qui vit en marge de

l’économie moderne.

Ainsi, sur les marchés des villes des Highlands, on pratique encore le troc. Les principaux gisements miniers

(cuivre, or) sont exploités par des sociétés étrangères (australiennes en général). Ils contribuent à 70% des

recettes de l’exportation, mais c’est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent au pays, qui demeure un

des plus pauvres du monde.

L’un des plus grands défis que la Papouasie - Nouvelle-Guinée doit encore relever est une croissance durable

d’un niveau qui puisse avoir un réel effet sur la lutte contre la pauvreté.

Q1. A l’aide des renseignements contenus dans les documents, complétez la fiche d’identité du pays ci-dessous :

Q2. En rédigeant un développement construit, vous décrirez et expliquerez la marche vers l’indépendance et les problèmes de développement auxquels la Papouasie Nouvelle Guinée est confrontée.

L’indépendance des îles Salomon

Doc 1 : La marche vers l’Indépendance

À la fin de la guerre, l’archipel est ravagé par les combats. Les plantations sont détruites et aucune indemnité

de guerre n’est versée pour la reconstruction. […] Des idées anti-coloniales commencent à se développer

autour d’un mouvement de contestation. Mais les leaders du mouvement sont arrêtés en 1948 et le calme

revient.

La première élection nationale a lieu en 1964. […] Des élections ont lieu de nouveau en 1970, avec

l’introduction d’une nouvelle constitution […], ayant plus de prérogatives et permettant aux Salomonais de

mieux participer à la vie locale aux côtés de l’administration coloniale.

Une nouvelle constitution est votée en 1974 pour accroître encore les pouvoirs locaux et arriver à un statut

proche de celui de Westminster avec un gouvernement conduit par un Chief Ministre, une sorte de premier

ministre. […]

À ce moment, l’Angleterre n’envisage pas d’accorder l’indépendance aux îles Salomon. Mais la crise

économique mondiale qui éclate alors, et l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée actée depuis 1975,

vont précipiter les choses alors que les Salomonais eux-mêmes n’y songent pas. En 1975, le protectorat anglais

des îles Salomon devient les îles Salomon. Le 2 janvier 1976, le pays accède au self-government et les Anglais

poussent alors à une indépendance précipitée qui est accordée le 7 juillet 1978 […] Les Salomon sont une

monarchie parlementaire qui reconnaît la reine d’Angleterre comme chef de l’État.

Doc 2 : La situation économique des îles Salomon

Les Iles Salomon sont le pays le plus pauvre de la région Pacifique et présentent des indicateurs de développement humain de faible niveau. L’essentiel de l’économie repose sur l’agriculture de subsistance, sur la pêche et sur l’exploitation de la forêt. […] La forêt quant à elle est dangereusement surexploitée par des firmes étrangères au pays. Depuis 1998, une firme australienne commence à extraire l’or de Guadalcanal. D’autres gisements (or, zinc, nickel, chrome) existent également. Un faible tourisme vient compléter les maigres recettes du pays. Le pays a beaucoup souffert de la guerre civile et doit aujourd’hui plus qu’hier s’en remettre à l’aide internationale (Australie, Nouvelle Zélande, Union européenne, Japon, Taiwan…) […].

Q1. A l’aide des renseignements contenus dans les documents, complétez la fiche d’identité du pays ci-dessous :

Q2. En rédigeant un développement construit, vous décrirez et expliquerez la marche vers l’indépendance et les problèmes de développement auxquels les îles Salomon sont confrontées.

Documents joints

Dans la même rubrique

Activité ludique sur la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie

Cette activité proposée par Pascal Monnier, invite les élèves de 3ème à réviser les notions en lien avec cette période historique à travers un pastiche du jeu des 7 familles.

Les ressortissants japonais de Nouvelle-Calédonie (1941-1945) : tragédie et résilience

Proposition d'activité en relation avec le thème 1 du programme d'histoire de la classe de 3e.

« Libérez la France » (escape game)

Proposition de jeu d'évasion pour traiter le thème 1 du programme d'histoire de la classe de troisième.