L’âge industriel en Nouvelle Zélande du milieu du XIXème au milieu du XXème siècle

Coloniale Oceanie_Pacifique Premiere

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

Plan

I- Mise au point scientifique

1- Tableau de la vie économique

2- Vie politique et combats sociaux

3- Vers une société modèle ?

II- Exploitation pédagogique

1- les accompagnements de programmes

2- présentation de la séquence

3- organisation de la séquence

III- Présentation des documents

Sélection des documents

1- La révolution de la congélation

2- un grand savant, lord Ernest Rutherford

3- La révolution des communications

4- Trois grandes figures politiques néo-zélandaises

5- Le monde de la mine

6- L’Industrial Conciliation and Arbitration Act

7- Tableau des conflits sociaux de 1890 à 1945

8- Trois types de contestation, une volonté de changement

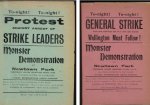

9- Les grèves de 1912-1913 : un échec

10- Des syndicats tout puissants ?

11- Tableau comparatif des progrès sociaux

12- Deux interventions de l’État

13- Auckland

14- Deux aspects de la société néo-zélandaise

15- La population maorie vers l’intégration ?

Bibliographie générale

Il existe très peu d’ouvrages en français abordant, de près ou de loin, ce sujet.

On retiendra surtout :

– LEXTREYT Michel, Nouvelle-Zélande, Papeete, Au Vent des Iles, 2006.

– TOLRON Francine, La Nouvelle-Zélande, du duel au duo, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2000.

En Anglais, les ouvrages généraux de vulgarisation englobant ce thème sont légion. Citons :

– BELICH James, Making peoples, a history of New Zealanders, Auckland, Penguin books, 1996.

– BINNEY Judith et al., An Illustrated History of New Zealand, 1820-1920, Wellington, Allen & Unwin, 1990.

– Collectif d’auteurs, The Oxford history of New Zealand, Auckland, Oxford University, 3e édition, 1992.

– New Zealand Historical Atlas, Auckland, David Bateman Ltd, 1997.

– SINCLAIR Keith, A History of New Zealand, Auckland, Penguin Books, 5e édition, 1991.

Sur Internet, on pourra toujours consulter :

www.NZHistory.net.nz

Une ressource photographique de premier ordre peut être consultée :

– le site Internet de l’Alexander Turnbull Library. Une fois en page d’accueil, aller sur View digital collections, puis sur

Timeframes

++++

I- MISE AU POINT SCIENTIFIQUE

La Nouvelle-Zélande est longtemps demeurée un pays à vocation agricole qui a fondé son économie sur

l’élevage ovin. Toutefois, dès la fin du XIXe siècle, ce pays s’ouvre à l’industrie. Industrie agro-alimentaire

d’abord, puis industrie extractive et industrie de transformation ensuite. C’est ainsi qu’aux premiers colons, qui

étaient avant tout des ruraux, se mêlent de nouveaux immigrants issus du monde ouvrier qui vont donner une

autre coloration à la société néo-zélandaise. Quoiqu’il en soit, sous la pression d’une action syndicale active mais

contrôlée et grâce à des hommes politiques souvent entreprenants ou inventifs, la Nouvelle-Zélande se dote d’un

système socio-économique original qui en fait un temps un modèle pour les nations développées. Notons

toutefois que ces changements s’observent dans le monde anglo-saxon dominant et non au sein de la

communauté maorie, marginalisée tout au long de cette période et qui a même connu une véritable descente aux

enfers.

I – Tableau de la vie économique : un essor tardif qui surmonte les crises

Malgré certaines hésitations, le bilan économique néo-zélandais sur l’ensemble de la période est tout à fait

positif. Il témoigne d’un pays dynamique qui a su faire face à ses problèmes internes comme aux aléas de la

conjoncture internationale pour s’installer dans une vraie prospérité.

1- Les fondements de l’économie néo-zélandaise

La Nouvelle-Zélande est un pays neuf. Rattachée à la couronne d’Angleterre par le traité de Waitangi de 1840,

elle a longtemps servi d’exutoire à un colonat trié sur le volet, composé de familles respectables et laborieuses.

Ces « colons Wakefield », du nom du promoteur de cette immigration que l’on souhaitait modèle, se sont

attachés à mettre en valeur le pays et l’ont orienté très tôt vers l’élevage, omniprésent. C’est donc un monde

profondément rural, conservateur et un rien puritain qui aborde les années 1870 et les débuts de la révolution

industrielle en Nouvelle-Zélande. Ce monde entretient par ailleurs des liens étroits avec la mère patrie, qui

absorbe la quasi-totalité de ses exportations.

De fait, la révolution industrielle apparaît, au moins dans un premier temps, comme extérieure au pays. Si

certaines initiatives sont bien locales, le monde ouvrier naissant se nourrit des vagues d’immigration de la fin du

XIXème siècle et les usines se développent dans les ports ouverts au commerce avec l’Angleterre. Seule

l’extraction minière et certaines branches de l’industrie agro-alimentaire échappent à ce schéma. En tout cas, en

Nouvelle-Zélande peut-être plus qu’ailleurs se creuse un fossé considérable entre le monde rural et le monde

ouvrier, issus de deux horizons radicalement différents et qui ne se comprennent pas.

La situation du pays, aux antipodes de l’Europe, l’amène à être très présent dans l’aventure des communications

dont le développement conditionne l’essor économique, du fait de son économie extravertie. Cette ouverture sur

l’extérieur provoque aussi une grande sensibilité aux crises qui ont jalonné la période et qui ont frappé le pays de

plein fouet.

Enfin, la taille modeste de la Nouvelle-Zélande lui permet de se lancer dans des expériences de tous ordres

impossibles à envisager ailleurs et qui en ont fait un véritable laboratoire économique et social.

2- Une entrée tardive dans la révolution industrielle

On peut faire remonter l’entrée de la Nouvelle-Zélande dans la révolution industrielle aux années 1870 - 1880.

Ces années sont dominées par un homme politique d’exception, Julius Vogel. Vogel a souhaité engager le pays

dans l’économie moderne en développant l’industrie et les voies de communications. Il s’est donc lancé dans une

politique de grands travaux qui ont nécessité à la fois capitaux et main d’œuvre.

Afin de résoudre les problèmes financiers considérables qui se posent à la colonie, Vogel propose un budget

déficitaire qu’il rééquilibre en contractant un emprunt de six millions de livres auprès des banques anglaises.

Suivant une démarche keynésienne avant la lettre, il prône une politique d’investissements fondée entre autre

sur la construction de routes ou de lignes de chemin de fer, de manière à équiper le pays tout en fournissant du travail et donc en renforçant le pouvoir d’achat des ménages. En fait, entre 1869 et 1875, la Nouvelle-Zélande

emprunte jusqu’à vingt millions de livres, ce qui donne un réel coup de fouet à son économie mais inquiète fort

la bourgeoisie coloniale en place. A-t-elle tout à fait tort ? Les gains en effet ne suffisent pas à assurer le

remboursement de la dette. Avec l’arrivée de la dépression économique mondiale, les banques qui ont misé sur

la réussite de la politique Vogel resserrent leurs conditions de crédit, ce qui finit par stopper la croissance et

provoquer la faillite de nombreux commerçants. Vogel doit se retirer en 1876 (allié à Stout, il reviendra au

pouvoir sans grande réussite entre 1884 et 1887).

Quoiqu’il en soit, la Nouvelle-Zélande connaît, sous Vogel, un spectaculaire décollage économique.

L’amélioration des communications avec l’extérieur favorise en effet les exportations et donc le développement

sur place de l’élevage et de l’industrie qui lui est liée, alors que dans l’île du Sud la culture du blé connaît un

essor spectaculaire à la suite de l’introduction des premières moissonneuses-lieuses venues des États-Unis. Une

ombre au tableau demeure toutefois : l’essentiel de l’activité économique se fait en liaison avec le Royaume-Uni

(90 % des exportations par exemple), ce qui place le pays dans une inquiétante situation de dépendance.

Le renouveau économique néo-zélandais s’est accompagné d’un fort accroissement de l’emploi industriel, nourri

par une immigration qui a changé de nature. Aux colons agricoles (les colons « Wakefield » et leurs

descendants) succèdent les ouvriers des grandes villes anglaises, dont beaucoup ont déjà été engagés dans la lutte

syndicale. Ces nouveaux colons (les « colons Vogel ») trouvent à s’employer dans les ports des grandes villes ou

dans les cités minières de l’intérieur, dans des conditions souvent précaires (voir doc. 5a et b).

3- Un pays sujet aux crises internationales

La Nouvelle-Zélande, à l’instar des autres puissances industrielles, doit faire face à trois crises d’envergure entre

les années 1880 et les années 1930 : la crise de 1885-1896, celle de 1921 et celle de 1929. Mais ces crises ne font

que ralentir une marche à la prospérité qui semble inexorable.

Pourquoi les crises ?

À intervalles réguliers, selon des rythmes bien connus des économistes, le monde de cette époque est secoué de

crises de surproduction qui entraînent l’effondrement des prix et de graves problèmes sociaux. La Nouvelle-

Zélande ne peut être épargnée par ce type de crise, dès l’instant où son économie, extravertie, repose

essentiellement sur l’exportation des produits de l’élevage.

La crise des années 1880 est liée à la révolution du rail qui a permis l’ouverture de vastes espaces agricoles en

Russie, aux États-Unis ou en Australie. La surproduction agricole et l’effondrement des prix qui suivent plongent

la colonie dans une crise qui se prolonge jusqu’en 1896, en particulier dans l’île du Sud où les problèmes sociaux

prennent vite le relais des problèmes économiques. En 1921, la surproduction agricole et l’effondrement des prix

résultent du retour sur le marché des pays jusqu’alors en guerre. Quant à la crise de 1929, on en connaît la

complexité, mais elle se traduit de la même façon par un phénomène de surproduction et par la chute des prix des

denrées agricoles en particulier.

Comment lutter contre les crises ?

Les différents gouvernements qui ont été confrontés aux crises économiques de cette période ont usé des mêmes

palliatifs, avec une réussite très aléatoire.

La première mesure est toujours protectionniste. On protège la production locale en élevant des barrières

douanières qui interdisent l’entrée dans le pays de denrées à bas prix. Il s’agit là d’une mesure artificielle et très

insuffisante pour un pays qui vit de ses exportations. Il faut donc maintenir les débouchés extérieurs en soutenant

les producteurs néo-zélandais afin qu’ils puissent vendre moins cher à l’étranger. Ainsi, en 1922-1923, sous la

pression des syndicats de fermiers, le gouvernement crée un Meat Board puis un Dairy Board, chargés de

réguler et d’aider le commerce d’exportation. Dans les années trente, des aides sont également accordées aux

produits agricoles par le gouvernement travailliste. Mais ces soutiens ne peuvent être que provisoires. On

imagine alors se retourner vers l’Angleterre pour signer des accords préférentiels, mais lorsqu’en 1926 le Dairy

Board veut imposer ses prix à Londres, les Britanniques répondent par un boycott des produits néo-zélandais qui

oblige la Nouvelle-Zélande à faire machine arrière. Un autre échec est essuyé dans les années trente lorsque le

pays négocie avec l’Australie auprès du Royaume-Uni pour obtenir des quotas à l’exportation et des prix

garantis.

On instaure également des politiques de grands travaux destinées à résorber le chômage mais dont la très faible

rétribution ne permet pas de soulager la misère sociale. On peut souligner cependant quelques initiatives

d’envergure comme dans les années trente la construction de la route du Milford Sound avec le creusement du

tunnel Homer (voir doc. 12a) ou le reboisement en pins de quelques milliers d’hectares.

Le déséquilibre budgétaire provoqué par les crises entraîne aussi la mise en place de politiques déflationnistes

qui se traduisent par des ponctions sociales vite jugées inacceptables, comme la diminution du montant des

pensions ou des salaires des fonctionnaires (de 20 % entre 1931 et 1932, par exemple) ...

En fait, la solution pour surmonter les crises semble être de produire toujours plus (pour compenser le manque à

gagner des prix qui s’effondrent) et de manière encore plus compétitive. Ainsi, dans les années vingt, la sortie de

crise est due en grande partie aux progrès de l’élevage, devenu plus scientifique, qui se traduisent par la

généralisation de la race Jersey (beaucoup plus productive) et par l’introduction des trayeuses à pétrole, puis

électriques. On peut ainsi produire plus et moins cher. Ainsi en est-il de la production de beurre, qui passe de

22 000 tonnes en 1914 à 46 000 tonnes en 1921 et à 76 000 tonnes en 1929.

Quelles sont les conséquences des crises ?

Les conséquences des crises sont multiples mais pas toujours négatives à moyen terme. On peut les lister ainsi :

– le solde migratoire devient négatif. Dans un pays d’immigration comme la Nouvelle-Zélande, il s’agit

d’une bonne soupape de sécurité par rapport au chômage, qu’elle freine.

– les entreprises les moins rentables disparaissent et l’on redémarre sur des bases plus solides.

– le chômage qui s’installe malgré un solde migratoire négatif crée des conditions de vie précaires,

entraînant des mouvements sociaux de contestation.

– les gouvernements en place sautent pour ne pas avoir été assez réactifs. Les Conservateurs font place

aux Libéraux dans les années 1890, les Libéraux font place aux Travaillistes en 1935…

– (plus inattendu) de grandes réformes sociales se mettent en place dès le retour à la prospérité (années

1890 ; 1935-1940).

Quoiqu’il en soit, on constate que la Nouvelle-Zélande s’est toujours sortie à son avantage de ces situations de

crises, qui n’ont fait que ralentir un temps une forte croissance économique générale.

4- Une forte croissance économique générale

Une croissance économique soutenue

Amorcée sous Vogel, la croissance économique générale de la Nouvelle-Zélande n’a été que ralentie par les

crises. Le pays se transforme très vite et prend sa place dans le concert des nations industrielles, rattrapant vite le

retard initial.

Après la première phase d’équipement initiée par Vogel, l’expansion industrielle se poursuit, y compris durant la

crise des années 1880, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies de l’époque. La révolution de la

congélation (voir doc. 1) permet de conserver la viande dans des chambres froides avant qu’elle ne soit expédiée

vers l’Angleterre par de navires frigorifiques (à partir de 1882). La première usine de lait voit également le jour

en 1882, à Edendale (Southland). Les premières machines à tondre arrivent elles aussi dans les années 1880.

Mais ces innovations techniques ont leur revers, puisqu’elles permettent des économies de main-d’oeuvre et, de

fait, provoquent du chômage. D’autres secteurs économiques se maintiennent, comme l’exploitation forestière et

le travail du bois ou l’extraction de la gomme de kauri.

La reprise économique mondiale qui touche le pays à partir de 1896 se traduit par une expansion industrielle

sans précédent dans des secteurs aussi variés que le textile, la photographie, le travail des métaux, l’imprimerie,

les métiers du bois ou l’appareillage électrique... Dans le domaine de l’élevage, des résultats probants sont aussi

enregistrés. La production de lait quintuple entre 1896 et 1914 et celle du fromage est multipliée par dix. Les

exportations de viande par navire frigorifique continuent à progresser. À côté des grandes propriétés qui se

développent surtout dans l’île du Sud, on rencontre, surtout dans l’île du Nord, de plus en plus d’exploitations

familiales moyennes, souvent bien équipées et très compétitives. Il s’agit là du fruit des efforts des Libéraux en

faveur d’une meilleure répartition des terres. Cette économie florissante facilite la mise en œuvre des grandes

réformes sociales de la fin du XIXème siècle.

La Première Guerre mondiale elle-même n’entrave pas vraiment cet essor économique. Si la main d’œuvre fait

parfois défaut du fait des nombreux départs au front, les besoins de l’Angleterre en denrées alimentaires sont

énormes et la Nouvelle-Zélande y pourvoit en partie (laine, viande, produits laitiers). Après le conflit, cet

échange privilégié se prolonge et assure la prospérité du pays, l’Angleterre absorbant jusqu’à 95 % des

exportations néo-zélandaises. Si les années trente sont plus difficiles, elles n’empêchent pas le gouvernement

Savage de mettre en place un train de réformes sociales sans précédent. Le coût de ces mesures va être absorbé

par la Seconde Guerre mondiale, qui vient sauver l’économie et les finances de la Nouvelle-Zélande, une

nouvelle fois épargnée sur son sol.

L’aventure des communications

La Nouvelle-Zélande n’a pris aucun retard pour se lancer dans l’aventure des communications. Son espace vaste

pour si peu d’habitants tellement dispersés, ainsi que son isolement au fin fond du Pacifique lui commandaient

d’être active sur cette affaire.

À l’intérieur, le pays se lance sans tarder dans l’aventure des chemins de fer. Une première ligne est construite

entre Christchurch et Lyttelton. En 1880, Bluff est reliée à Christchurch, Wellington à Wanganui et à Masterton

et Auckland à Hamilton. Vers 1890, on a poussé jusqu’à New Plymouth et Napier. La grande affaire demeure

toutefois le Main Trunk Line, la ligne Auckland – Wellington (voir doc. 3a), achevée en 1908, qui permet de

relier les deux villes en moins de 24 heures. Par ailleurs, alors que l’on mettait 15 jours en 1860 pour aller de

Dunedin à Auckland, on n’en met plus que 6 en 1880 et 3 en 1898. Le réseau routier quant à lui se développe

dans les années vingt. On recense alors 150 000 voitures, 30 000 camions et 36 000 motos... ce qui impose un

effort redoublé dans l’aménagement du réseau routier.

Dans ce pays isolé, les communications avec l’extérieur revêtent un caractère primordial. Après avoir lancé un

câble télégraphique reliant l’île du Nord à l’île du Sud dès 1866, la Nouvelle-Zélande se relie à l’Australie dès

1876. Dans le domaine maritime, un premier service régulier de steamers reliant Auckland à San Francisco est

inauguré par Vogel dans les années 1860. Les liaisons transocéaniques, cependant, demeurent longues et il faut

alors compter 70 jours pour rallier la Nouvelle-Zélande à l’Angleterre via la route de l’ouest et le canal de Suez

par la voile, et encore une soixantaine de jours par la vapeur. Toutefois, à partir de 1880, une route plus rapide

est trouvée en prenant la route de l’est et en traversant les Etats-Unis par la voie ferrée. La durée du voyage est

alors ramenée à une quarantaine de jours. Les progrès de l’aviation se matérialisent par le premier vol entre l’île

du Nord et l’île du Sud en 1920, puis par la première liaison Australie – Nouvelle-Zélande en 1928, par

l’Australien Charles Kingsford Smith sur son avion la Croix du Sud.

II- Vie politique et combats sociaux

Le monde politique néo-zélandais n’a jamais été foncièrement réactionnaire. Il faut voir là une des conséquences

du mode de colonisation. Il n’y a pas de tradition aristocratique, pas de privilège de sang à défendre en Nouvelle-

Zélande. Le rêve de construction d’un monde plus juste que le monde très inégalitaire que l’on a fui en quittant

l’Angleterre est encore très présent à la fin du siècle chez les descendants des premiers colons. Ceci peut

expliquer la vigueur de la politique sociale, comme la dureté de la répression de certains mouvements ouvriers

initiés par les nouveaux venus, suspectés de vouloir importer dans le pays les crises de la vieille Europe.

Sur le plan strictement politique, on voit se succéder trois courants politiques : les conservateurs (dont le Reform

Party, plutôt libéraux, les Libéraux, plutôt radicaux, et les Travaillistes, profondément socialistes.

1- Les « Conservateurs », une vision du monde vite dépassée

Les gouvernements conservateurs de la fin du XIXe siècle sont l’émanation d’une oligarchie terrienne qui n’a su

prendre en main les destinées d’un pays dont les rapides changements l’ont dépassée. Dans ce contexte,

l’expérience Vogel est apparue iconoclaste et son échec relatif n’a fait que renforcer la frilosité de ses

successeurs. Ceux-ci (dont le plus en vue est Harry Atkinson) ne peuvent empêcher que ne se creuse le fossé

entre les politiciens et la population. Il faut dire que pour demeurer compétitif, il est demandé de gros sacrifices

aux travailleurs et leur condition tend à se rapprocher de celle que l’on connaît en Europe à cette époque. Un

rapport officiel de 1890 dénonce d’ailleurs l’exploitation des femmes et des enfants dans l’industrie.

En conséquence, l’action syndicale se développe et se durcit. Elle s’organise autour des « immigrants Vogel »,

dont beaucoup étaient déjà syndiqués dans leur pays d’origine. De nombreuses grèves éclatent dans les années

quatre-vingt. Elles atteignent leur paroxysme en 1890, lorsque le très puissant Maritime Council d’Andrew

Millar (voir doc. 8a), qui réunit dockers, gens de mer et mineurs, déclenche un vaste mouvement de grève qui

dure deux mois et déstabilise le pays avant finalement d’échouer.

C’est dans ce contexte extrêmement troublé que se termine cette expérience conservatrice. Les élections de 1890

marquent en cela la naissance d’une ère nouvelle qui voit la Nouvelle-Zélande changer de cap et s’engager dans

une politique sociale unique au monde, sous la houlette de gouvernements libéraux ambitieux et audacieux qui

bénéficient, il est vrai, de la reprise économique générale.

2- 1891-1906 : des hommes nouveaux avec de nouvelles idées. Les Libéraux au pouvoir.

Stabilisation sociale et grandes réformes

À partir de 1890, la Nouvelle-Zélande change de visage. Elle le doit à quelques hommes remarquables qui se

trouvent à la tête du pays au moment de la reprise économique générale et qui savent en profiter pour provoquer

des avancées sociales majeures. Ces hommes sont deux premiers ministres qui se succèdent à la tête du pays

entre 1891 et 1906 : John Ballance (1891-93) et Richard John Seddon –King Dick- (1893-1906) assistés de

quelques ministres très entreprenants comme William Pember Reeves ou John Mc Kenzie.

Le gouvernement libéral de Ballance est porté au pouvoir par une entente entre syndicats ouvriers et fermiers

mécontents dite « Lib-Lab » (Libéral / Labour). Fortement influencé par les lectures de John Stuart Mill ou de

Ricardo, Ballance donne la première impulsion à ce que l’on pourrait appeler la démocratie sociale. En fait, il ne

veut pas la destruction du capitalisme, mais son contrôle par l’État, de façon à ce que les bénéfices soient plus

équitablement redistribués. Certains historiens néo-zélandais ont pu rapprocher ce capitalisme d’État aux

théories économiques du fascisme contemporain, à la différence majeure toutefois que le fonctionnement

démocratique des institutions a toujours été préservé. Cette forme de développement économique a toujours

reposé sur le consentement de la majorité issue des élections. Ballance peut s’appuyer sur son ministre du travail,

John Pember Reeves (un « radical collectiviste »), sur John Mc Kenzie ou sur Richard Seddon. Personnage hors

pair, il meurt prématurément et sa succession est assurée par Seddon (voir doc. 4a), qui poursuit son œuvre en

lui donnant les nouvelles perspectives que lui permettent sa longévité à la tête du pays (il est Premier ministre

jusqu’à sa mort en 1906).

Les années 1893-1906 auront été marquées par la forte personnalité de « King Dick », ainsi que l’on surnomme

Seddon. Ce dernier facilite la partition des grandes exploitations, encourage le développement d’une agriculture

moderne, nationalise les mines, les chemins de fer, les compagnies maritimes, les postes et la plus grosse

compagnie d’assurances et surtout fait voter des lois sociales (système de conciliation, lois sur l’industrie ou les

fonds de pension, voir plus loin) qui élèvent le pays au rang de modèle pour le monde entier.

Il doit toutefois affronter, dans les dernières années de sa gestion des affaires, une nouvelle montée de l’agitation

sociale, alors qu’une opposition politique de plus en plus active venant parfois de ses propres rangs. Ainsi, au

sein de son mouvement, il voit naître deux courants : un courant conservateur, le Reform Party et un courant

socialisant. Ce dernier, initié dès 1904 par les syndicats, présente ses propres candidats aux élections de 1905 et

1908 (il devient le parti Travailliste en 1910).

Lorsque Seddon disparaît en 1906, il laisse à son successeur, J.G. Ward, un héritage finalement difficile.

3- 1906 – 1935 : entre instabilité et fermeté

Deux groupes de pression qui s’affrontent

Dans les villes l’action syndicale se durcit autour de la Federation of Labour (on parlera des « Red Feds ») aux

mots d’ordre marxistes. Contrairement au parti travailliste, plutôt modéré, les syndicats « Red Feds » veulent se

battre sur le terrain, non à la Chambre et ils font clairement savoir que leur arme est la grève et non le bulletin de

vote. Une de leurs cibles est le système de conciliation mis en place par les Libéraux en 1894 afin de favoriser le

règlement à l’amiable des conflits du travail (voir plus loin et doc. 6). Ils estiment que ce système fonctionne en

faveur du capitalisme et multiplient les grèves dans les chantiers, les ports, les mines, les usines à partir de 1908.

À l’opposé, se développent dans les campagnes, des syndicats de fermiers et d’agriculteurs virulents que l’on

appelle les « Cow Cockies ». Le monde rural estime être la colonne vertébrale de l’économie néo-zélandaise et

milite contre le protectionnisme développé par le gouvernement, qui sert l’industrie mais dont souffre

l’agriculture. Il se montre également inquiet de l’action grandissante des « Reds Feds » et souhaite un

gouvernement fort issu du Reform Party. Un homme se dégage de ces mouvements : un fermier de la région

d’Auckland, William Massey (voir.

Les hommes politiques de l’époque doivent composer avec ces deux groupes de pression antagonistes pour

asseoir leur majorité à la Chambre.

Le retour des conservateurs. La méthode Massey : pause sociale et maintien de l’ordre.

Suite à six années difficiles émaillées de nombreux troubles sociaux qu’ils n’ont su juguler, les Libéraux font

place en 1912 aux Conservateurs du Reform Party emmenés par William Ferguson Massey.

William Massey (voir doc. 4b) devient premier ministre en 1912, grâce au soutien des Cow Cockies et de la

bourgeoisie qui attendent de lui une attitude ferme vis-à-vis des Red Feds. De fait, il combat vigoureusement les

grèves comme à Waihi (1912, voir doc. 9a), à Auckland (voir doc. 9b) ou à Wellington (1913) n’hésitant pas à

faire donner la police montée (voir doc. 9d) renforcée par des volontaires venus des campagnes avec leur cheval

(les « Cosaques de Massey », voir doc. 9e) et appuyée par l’armée et des ouvriers non-grévistes. Par ailleurs, on

fait appel aux syndicats de fermiers pour remplacer les grévistes dans les entreprises ou sur les quais.

Les « Red Feds » sont battus, réduits au silence. Ils tirent la leçon de ces événements. Le monde ouvrier néo-

zélandais n’a pas le poids suffisant, les syndicats sont trop inexpérimentés, l’opinion publique est trop peu

sensibilisée et le gouvernement est trop déterminé pour que les actions violentes puissent aboutir. Dès lors, leurs

leaders choisissent d’entrer en politique. Ils réussissent à se faire élire au Parlement et rejoignent le parti

travailliste dont ils deviennent rapidement des éléments de premier plan. Ils ont pour nom Harry Holland, Bob

Semple, Peter Fraser ou Micky Savage (voir doc. 4c)…

Parallèlement à la reprise en main du monde industriel, Massey engage une série de mesures en faveur du monde

rural en améliorant les conditions de crédit pour les agriculteurs et en transformant les baux à 999 ans accordés

par le gouvernement Seddon en propriété privée, une revendication à laquelle les « Cow Cockies » tenaient

beaucoup. Il faut dire que ce sont les campagnes qui assurent encore 90 % des exportations du pays (laine,

viande congelée, beurre et fromage, voire pommes et céréales, arrivent loin devant le bois, l’or et le charbon,

autres produits à l’exportation).

Lorsque survient la guerre, les méthodes musclées de Massey ont porté leur fruit et le calme social est à peu près

revenu. Sur le plan politique par contre, la partie est loin d’être gagnée et aux élections de 1914 les

Conservateurs l’emportent de justesse face aux Libéraux et aux Travaillistes. Le contexte particulier amène

Ward et Massey à former un gouvernement de coalition qui réunit Conservateurs et Libéraux, alors que les

Travaillistes demeurent seuls dans l’opposition.

Les problèmes de l’immédiat après-guerre : le retour à l’instabilité

Soutenir l’effort de guerre a demandé beaucoup de sacrifices aux Néo-Zélandais (réquisitions, contrôle des prix

et des salaires, interventionnisme redoublé du gouvernement), même si sur le plan économique le pays a tiré des

bénéfices substantiels du conflit. En fait, Ward quitte le gouvernement de coalition dès 1919 et mène avec les

Libéraux une campagne active contre Massey et le Reform Party. De son côté, le parti Travailliste prend de

l’envergure et, débarrassé des vieux démons des « Red Feds », présente une alternative plus rassurante à gauche

en développant une idéologie d’État-providence et en rejetant officiellement le collectivisme.

Le Reform Party n’est pourtant renversé qu’aux élections de 1928 par une coalition regroupant les Libéraux et

les Travaillistes, coalition qui ne résiste pas à la Grande Dépression. Ward démissionne en 1930 et meurt peu

après. George W. Forbes, son successeur, entreprend un rapprochement avec les Conservateurs et crée avec eux

le parti National, rejetant les Travaillistes dans l’opposition.

Mais le parti National ne sait pas répondre à la crise qui s’installe dans le pays. En trois ans, les prix

s’effondrent, la valeur des exportations chute de 40 %, le niveau de vie de 20 % et le nombre de chômeurs

s’accroît dans des proportions inquiétantes. L’extrême dépendance de la Nouvelle-Zélande par rapport à l’Angleterre et le manque de diversification de ses exportations portent un coup fatal à l’économie, touchée sur

ses produits de base.

Des émeutes éclatent bientôt à Auckland, à Wellington ou à Dunedin, alors que par ailleurs se constituent des

milices fascistes. Afin de faire face à cette agitation, des mesures de coercition sont prises, autorisées par le

Public Safety Conservation Act qui donne au gouvernement des pouvoirs exceptionnels dans le cadre du

maintien de l’ordre. En fait, à partir de 1934, l’agitation sociale diminue d’elle-même : les Néo-Zélandais

attendent les élections.

Le gouvernement Forbes a cristallisé les oppositions et il n’est pas surprenant de voir qu’aux élections

législatives de 1935 ce sont les Travaillistes emmenés par Michael Savage qui l’emportent avec une confortable

majorité. Les Travaillistes vont garder les rênes du pouvoir jusqu’en 1949.

4- 1935 – 1940 : les Travaillistes au pouvoir. La deuxième grande vague de réformes sociales.

Lorsque les Travaillistes arrivent au pouvoir, la situation économique et sociale est en voie d’amélioration. Le

nombre des chômeurs, par exemple, est redescendu à 50 000. Le nouveau gouvernement est bien décidé à

profiter de la reprise économique permise par le contexte mondial plus favorable pour s’engager dans de grandes

mesures sociales.

Le nouveau gouvernement, emmené par « Micky » Savage, est composé de socialistes convaincus. Sept

ministres sont d’anciens « Red Feds » dont certains ont connu la prison et dont les plus en vue sont W. Nash aux

finances, Peter Fraser (qui succède à Savage comme Premier ministre en 1940) à la santé et à l’éducation et Bob

Semple aux travaux publics.

Le but poursuivi est d’assurer à tous les citoyens la sécurité économique, sociale et familiale en faisant financer

par l’État (l’impôt) tous les services sociaux. Pour atteindre cet objectif, qui reprend celui poursuivi par les

Libéraux du temps de Seddon, Savage pense lui aussi qu’il faut s’appuyer sur un État interventionniste qui

contrôle les grands axes de l’économie et injecte de l’argent de manière à relancer le pouvoir d’achat des

ménages, sans pour autant que le capitalisme soit remis en cause.

La politique keynésienne suivie par les Travaillistes n’a été rendue possible que par le prélèvement sur les fonds

de réserve constitués quelques années auparavant. Le gouvernement Savage a beaucoup plus donné qu’ils n’a

produit et ce réamorçage de la pompe a coûté très cher au pays qui s’est endetté auprès du Royaume-Uni. À ce

titre, la guerre vient à point nommé pour sauver le gouvernement, qui a été reconduit en 1938, d’une situation

financière qui s’annonçait difficile.

Micky Savage meurt regretté de beaucoup le 27 mars 1940.

III- Vers une société modèle ?

La société néo-zélandaise se transforme rapidement à la fin du siècle. La vieille souche anglo-saxonne, tout en

conservant son esprit pionnier, copie au mieux le modèle britannique, avec ses clubs, ses associations, son mode

de vie qu’elle tente de reconstituer à l’identique. Les nouveaux arrivants quant à eux bousculent ce

conservatisme et contribuent à faire bouger les choses. La Nouvelle-Zélande peut se livrer à des réformes

sociales hardies qui vont étonner le monde entier.

1- État de la société dans les années 1870 - 1880

Une reprise démographique surtout due à l’immigration

La bonne santé de l’économie néo-zélandaise, bien soutenue par la politique vogelienne de grands travaux et de

création d’emplois, favorise le redémarrage démographique, y compris dans les rangs des populations maories,

qui se remettent à croître (faiblement) à partir de 1896. L’essentiel du fort accroissement de population que l’on

constate entre 1874 et 1906 (de 290 000 à 880 000 habitants) est cependant dû à l’immigration. Celle-ci, d’abord

encouragée par Vogel, s’amplifie d’elle-même à la fin du XIXème siècle. Elle a permis d’accélérer la mise en

valeur du pays et en particulier de progresser dans le Grand Bush (moitié sud de l’île du Nord.

On note toutefois que ces nouveaux immigrants n’ont plus le profil des « colons Wakefield » des années 1840.

Ceux-ci fuient la misère des bas quartiers des villes anglaises, allemandes ou scandinaves. Plus urbains que

ruraux, ils contribuent moins à la colonisation agricole. Par contre, ils viennent gonfler la population des grands

villes et des cités minières et représentent une minorité de plus en plus agissante et de moins en moins

contrôlable par la bourgeoisie en place.

De fait, le paysage social de la Nouvelle-Zélande change à la fin du XIXème siècle. L’esprit pionnier des

premiers temps s’effrite peu à peu avec la construction d’une nouvelle société qui n’échappe pas aux clivages

sociaux.

Une nouvelle société se met en place

La société néo-zélandaise des années 1870 - 1880 apparaît d’abord comme l’héritière de la colonisation terrienne

anglo-saxonne des années 1850. Elle croit encore en un monde plus juste fondé sur certaines valeurs que l’on

peut qualifier de « bourgeoises », fondées sur le travail et la famille. Elle est sûrement convaincue de « la

supériorité de l’homme blanc » chère à Kipling et ne se pose pas la question de sa présence sur un territoire

occupé par un autre peuple dont elle a spolié les terres. Volontiers nationaliste, voire raciste, elle hésite à couper

le cordon ombilical qui la relie à l’Angleterre, même si elle y est poussée par les jeunes générations nées dans le

pays, qui représentent 52 % de la population non maorie en 1886. Quant aux Églises qui en assurent

l’encadrement, elles ont fait l’expérience de la tolérance réciproque et font davantage porter leurs efforts sur la

charité publique ou la lutte contre certains fléaux sociaux comme l’alcoolisme que sur le prosélytisme.

Les colons néo-zélandais ont très tôt essayé de reconstituer le modèle anglais dans les éléments de leur vie

quotidienne. On mesure bien ce réflexe en étudiant les sports et les loisirs pratiqués à cette époque. En-dehors

des traditionnels pique-niques (voir doc. 14a) ou de quelques activités de randonnée, on retrouve les courses de

chevaux, très prisées, les régates, la chasse, le cricket, le tennis, le golf, le polo et bien sûr le rugby. La plupart de

ces sports donnent naissance à des clubs qui se dotent d’installations n’ayant rien à envier à celles de la vieille

Angleterre et ils se structurent très tôt en fédérations nationales.

Les activités intellectuelles demeurent plus modestes, mais un réel effort est porté sur l’éducation. Des lois

votées en 1877 tendent à uniformiser l’enseignement, jusqu’alors géré par les provinces et en 1891 on peut

estimer que 80 % des enfants vont à l’école élémentaire, ce qui est un excellent taux pour l’époque. Les collèges et l’université (les deux premiers sont créés à Dunedin en 1869 et à Christchurch en 1873) demeurent toutefois

l’apanage des classes aisées.

Ce bel édifice est contesté dès les années 1880, du fait de l’entrée dans la crise économique qui rend moins

supportable les inégalités sociales qui se développent dans le pays et qui sont dénoncées par les nouveaux

arrivants, les ouvriers sensibilisés aux idées socialistes.

2- Les réformes de la fin du siècle : une avancée sociale majeure

Cette pression face aux changements jugés nécessaires pour consolider leur implantation chez les petits fermiers

et chez les ouvriers, a poussé les Libéraux qui arrivent au pouvoir en 1890 à s’orienter vers des réformes de fond

en ce qui concerne la propriété foncière, la législation du travail ou la protection sociale. La Nouvelle-Zélande

devient un modèle que l’on vient étudier depuis le monde entier. On peut décliner ces réformes en plusieurs

volets :

– L’accès à la terre : une priorité absolue : en matière foncière, Ballance et Seddon militent pour un meilleur

partage des ressources et sont à l’origine d’un ensemble de lois promulguées en faveur de l’accès à la propriété

privée. Le résultat est probant : durant la période libérale le nombre des propriétaires terriens est passé de 43 000

à 74 000 pour un accroissement de terres en propriété privée de 32 à 40 millions d’acres. La plupart des

nouveaux propriétaires ont bénéficié des reventes à bon prix et par petits lots des terres maories achetées par le

gouvernement. Ces quelques mesures ont un effet très positif pour l’assise dans les campagnes du parti Libéral

qui y double son électorat.

L’accès à la propriété privée

En 1891, Ballance fait adopter le « Land and Income Assessment Act », un impôt sur la terre et les revenus,

trop faible toutefois pour être vraiment dissuasif pour les grands propriétaires dont on souhaiterait qu’ils se

séparent d’une partie de leurs terres. Des lois votées en 1892 et 1894 sont plus dissuasives avec des mesures

d’expropriation concernant les grands domaines non exploités. D’autres mesures sont prises dans la foulée de

façon à permettre l’accession à la propriété des petits fermiers. En 1892, Mc Kenzie fait voter le « Crown

Lands Land Act » qui accorde aux colons des facilités d’accès à la propriété, dont la possibilité d’acquérir des

terres de l’État, sous forme d’un bail à 999 ans, sous réserve d’une location modique et non réévaluable. La

seule obligation est de cultiver effectivement la terre ainsi concédée. À cette cession déguisée des terres

appartenant à l’État, J.G. Ward, le ministre des finances de Seddon, adjoint en 1894 une loi sur les prêts aux

colons qui ramène les taux d’intérêt de 10 à 5 % et encourage l’accès à la propriété

– L’amélioration de la condition ouvrière : l’amélioration de la condition ouvrière est régie par les

« Factrories Act » de 1894 et de 1901. Cet ensemble de lois met en place un service de réglementation du travail

qui s’appuie sur des inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail des ouvriers dans les usines, en

particulier des femmes et des enfants, alors qu’est instaurée par ailleurs la semaine de 48 heures (le « Factory

Act » de 1894).

– Les efforts pour normaliser les relations entre ouvriers et patronat : l’« Industrial Conciliation and

Arbitration Act » (1894) : cette loi est un acte majeur dans le cadre des relations socioprofessionnelles. Elle crée

un système public d’arbitrage des conflits du travail (voir doc. 6). Dans chaque district est ouvert un « bureau de

conciliation » composé de représentants élus des travailleurs et des employeurs. Si l’arbitrage de ces bureaux ne

suffit pas, on peut se retourner vers une Cour d’Arbitrage composée d’un juge de la Cour Suprême et de deux

assesseurs élus par les syndicats et le patronat. Cette structure est destinée à régler par le dialogue les problèmes

en amont et éviter ainsi le durcissement des conflits (par les grèves entre autre). Elle contribue longtemps au

calme social, même si les branches dures des syndicats finissent par dénoncer son paternalisme.

– La solidarité envers les personnes âgées : la création d’un système de retraite pour personnes âgées de plus

de 65 ans en 1898 (« Old Age Pension Act ») et la gratuité de certains soins médicaux dans les hôpitaux pour les

personnes indigentes. Ces pensions ne sont accordées qu’aux plus méritants et sont financées par l’impôt sur les

plus riches. Elles sont considérées comme une récompense et non comme de la charité.

– Le droit de vote accordé aux femmes (18 septembre 1893, voir doc. 11)) : la Nouvelle-Zélande est le premier

pays souverain à avoir accordé le droit de vote aux femmes. Cela n’a pas été sans mal. Pour en arriver là, il a

fallu livrer un combat de longue haleine sur une trentaine d’années. La revendication féministe dans le pays date

des années 1860. Elle prend sa source dans le grand activisme de nombreuses femmes de colons qui ont souvent été amenées à prendre une part active dans l’exploitation familiale dans le contexte difficile d’un pays en

construction. Des hommes politiques aussi divers et influents que Fox, Grey, Hall, Stout, Vogel ou Ballance se

montrent très tôt favorables au vote des femmes, mais la majorité des députés de la Chambre y est hostile, à

l’image de Seddon, pourfendeur avéré du féminisme. L’idée fait son chemin cependant. En 1875, les femmes

accèdent aux élections locales et en 1877 aux comités d’école. Par contre, le projet de loi leur permettant de

prendre part aux élections législatives est rejeté à plusieurs reprises (1878, 1879, 1887…). Hall suggère alors à

Kate Sheppard (voir doc. 8b), la présidente du très actif mouvement de tempérance « Women’s Christian

Temperance Union » d’exercer une pression plus active sur le monde politique. C’est ainsi que les réunions et les

meetings se succèdent et que le mouvement prend de l’ampleur avec le ralliement de nombreuses associations de

femmes. Des campagnes de pétitions sont organisées. Elles recueillent 20 000 signatures en 1892 et 30 000 en

1893. Le projet est encore repoussé par deux fois avant d’être enfin accepté en 1893 par 20 voix contre 18. En

cette même année, Elisabeth Yates devient la première femme de l’empire britannique à être élue mairesse (de

Onehunga). Il faut cependant attendre 1919 pour que les femmes puissent siéger au Parlement. Jusqu’à cette

date, elles peuvent voter aux législatives, mais que pour des hommes…

La Nouvelle-Zélande est ainsi devenue en quelques années l’État le plus avancé du monde en matière sociale.

Mais ce modèle laisse dubitatif. Si l’on parle de « laboratoire d’expérimentation politique et sociale pour les

vieilles puissances » (Asquith) on est aussi perplexe devant ce « socialisme sans doctrine ». Les Néo-zélandais

répondent qu’ils sont passés à l’application sans se perdre dans les théories, ce que leur permettaient leurs

structures de pays neuf et leur faible poids démographique. Il s’agit en fait de réponses concrètes à des

problèmes concrets qui ont pris appui sur les réflexions contemporaines sans pour autant être doctrinaires. Par

ailleurs, les mesures sociales touchent surtout la population européenne pour laquelle elles ont été prises. Les

Maoris se retrouvent en marge, tout comme la population d’origine asiatique, dont on freine l’immigration et à

laquelle on n’accorde pas de pension de vieillesse...

Quoiqu’il en soit, le Welfare State est bel et bien né en Nouvelle-Zélande à la fin du XIXème siècle.

3- Un deuxième grand train de réformes : les mesures du gouvernement Savage

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement travailliste se lance dans une politique sociale hardie et parfois

révolutionnaire (voir doc. 11) :

– semaine de 40 heures dès 1935 ;

– mise en chantier d’un vaste programme de construction de « maisons de l’État » (voir doc. 12b)

coordonné par le Department of Housing (créé dès 1936), selon le principe que chacun a droit à un logement

individuel.

– lutte contre le chômage par l’augmentation des retraites ou la mise en place de la semaine de 40

heures, qui libèrent des emplois pour les jeunes. Le nombre de chômeurs passe rapidement de 38 000 en 1936 à

8 000 en décembre 1937 ;

– protection sociale renforcée au niveau des pensions pour les nécessiteux ou bien des frais médicaux ou

hospitaliers, qui deviennent quasiment gratuits en 1939. Il faut souligner que la Nouvelle-Zélande est le premier

pays au monde à s’être doté d’une telle protection sociale. De plus, celle-ci sera complétée en 1946 par un

système d’allocations familiales dès le premier enfant, dont bénéficieront 230 000 familles ;

– politique éducative qui augmente le temps de la scolarité (en 1936 est instituée l’école jusqu’à 14 ans)

et instaure la gratuité des études dans l’enseignement secondaire.

Cet ensemble de mesures a pu être mis en oeuvre grâce à la reprise économique et à l’interventionnisme de

l’État, qui se traduit par :

– la mise en place d’une caisse de régulation des prix agricoles, garantissant des prix planchers aux

agriculteurs ;

– le contrôle du commerce extérieur, qui permet l’élévation de barrières douanières et le contrôle des

changes (dès 1938) ;

– la nationalisation de certains secteurs de l’économie comme les liaisons aériennes intérieures,

l’industrie du lin ou la Banque de Nouvelle-Zélande ;

– le contrôle accru des systèmes de crédit ;

– la politique volontariste d’industrialisation, coordonnée dès 1936 par un Bureau de l’Industrie. De fait,

entre 1938 et 1947 la production industrielle s’accroît de près de 50 % et le nombre d’ouvriers finit par dépasser

le nombre d’agriculteurs.

4- Les limites du système : les populations maories : de la menace d’extinction à la

marginalisation

L’histoire de la Nouvelle-Zélande de 1872 à 1972 est une « histoire blanche ». Après l’échec des guerres de

Nouvelle-Zélande, les populations maories ont été dépossédées de leurs terres, marginalisées, comme mises au

ban de la nouvelle société qui se construisait sans elles. Étrangères dans leur propre pays, elles ont failli

disparaître avant de recueillir quelques bribes de la prospérité bâtie par les colons anglo-saxons, puis de

reconquérir pas à pas leur dignité.

Une démographie préoccupante

Au tournant de ce siècle, les Maoris sont menacés d’extinction. Ils ne représentent guère que 7 % de la

population totale de la Nouvelle-Zélande. Leur nombre n’a cessé de décroître pour atteindre 42 000 en 1896

(contre 770 000 Pakehas). À cette époque, l’espérance de vie moyenne de la communauté est de l’ordre de 25

ans, ce qui empêche le développement d’un fort taux de natalité. D’aucuns pensent que la race maorie va

disparaître.

En fait, un redressement intervient au lendemain de la Première Guerre mondiale et le chiffre de population

remonte pour atteindre 56 000 en 1921 et retrouver ainsi le niveau qui était le sien à la veille des « guerres de

Nouvelle-Zélande ».... En 1935, les Maoris sont environ 80 000. Cette évolution positive trouve une première

explication dans les réflexes immunitaires dégagés par des organismes qui prennent l’habitude de lutter contre

les maladies importées par les Européens. Elle s’explique aussi par les campagnes d’information sur l’hygiène et

la santé menées par l’État. Elle se traduit par le sensible relèvement de l’espérance de vie, qui atteint alors 45

ans. Toutefois, les Maoris sont très largement minoritaires dans leur propre pays. Ainsi, en 1926 ils sont 64 000

pour une population totale de 1,5 millions.

Le contexte économique et social : pauvreté et marginalisation

La population maorie est essentiellement rurale (à 95 % en 1914 et encore à 89 % en 1935), mais elle se trouve

privée de son principal moyen d’existence, la terre, qui est passée aux mains des Pakeha en l’espace de quelques

décennies (voir annexe ci-dessous). Elle vit souvent pauvrement, dans des conditions précaires. Les hommes ne

trouvent guère à s’employer que comme ouvriers ou manoeuvres dans les grandes exploitations des Européens.

Certains travaillent comme bûcherons, ou cueilleurs de lin ou encore chercheurs de gomme de kauri, activités

extrêmement pénibles mais assez rémunératrices. Beaucoup de tribus toutefois refusent ce semblant d’intégration

et essaient de conserver leur mode de vie ancestral. Mais les zones-refuges sont rares. Le King Country par

exemple est traversé dès 1908 par la Main Trunk Line, qui ouvre une brèche majeure à la colonisation blanche de

l’intérieur. Si la notion de royaume maori a fait long feu, cela n’empêche pas les tribus de se retrouver lors de

grandes occasions (mariages ou décès) qui leur permettent de manifester leur spécificité face au monde

européen. La mort du roi Tawhiao, en 1894, rassemble ainsi 4 000 personnes durant plus d’un mois de festivités.

Globalement, la communauté maorie n’a recueilli que quelques retombées de la prospérité du pays. Les

politiques de protection sociale, d’éducation, de prêts à taux modérés sont pour les Pakeha, pas pour les Maoris.

Lorsqu’ils le souhaitent, ce qui n’est pas toujours le cas, les Maoris connaissent de grandes difficultés pour se

faire soigner par les médecins Pakeha ou pour accéder aux hôpitaux. Beaucoup vivent dans des camps aux

allures de bidonvilles dans des conditions sanitaires douteuses et connaissent un taux de mortalité infantile très

élevé qui traduit bien leur détresse et leur marginalisation. En 1933, 40 % des Maoris sont au chômage, contre

12 % des Pakeha.

Premières velléités d’intégration ?

L’histoire s’accélère pour les populations maories à partir de 1935. L’intégration progressive dans le monde des

Pakeha permet une amélioration du niveau de vie mais le décalage entre les deux communautés persiste bien au-

delà des années cinquante.

De 80 000 en 1935, la population maorie passe à 115 000 en 1951. L’espérance de vie progresse de 48 ans à 55

ans dans le même intervalle. Les mesures prises par le gouvernement dans le domaine de la prévention (lutte

contre la tuberculose par exemple) ou du développement des infrastructures médicales ont eu leurs effets

positifs. Par contre, la population maorie demeure essentiellement rurale : 89 % en 1935 et encore 81 % en 1951.

Dans le même temps, les conditions matérielles commencent à s’améliorer, de par la volonté des autorités

gouvernementales répondant à un plus fort désir d’intégration des Maoris C’est ainsi qu’en 1936, conscient des

sérieux problèmes posés par l’accroissement démographique et par la précarité de l’« habitat indigène », le

premier gouvernement travailliste lance un ambitieux programme immobilier dans le cadre du Native Housing

Act, qui prévoit la construction de 3 000 maisons et de nombreux immeubles collectifs de 1936 à 1951. Ce type

de programme est régulièrement repris plus tard, au fur et à mesure du développement de l’exode rural maori.

D’autre part, pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté maorie s’est montrée particulièrement loyale,

comme en témoigne l’engagement d’un bataillon maori au sein des forces de l’ANZAC et la participation active

des civils dans l’effort de guerre intérieur. À leur retour, contrairement à ce qui s’était passé lors de la Première

Guerre mondiale, les soldats se voient offrir de bons emplois. Enfin, et c’est significatif d’un changement d’état

d’esprit, on abandonne dans les actes officiels l’utilisation du vocable « indigènes » (« natives ») pour celui de

« Maoris », ce qui peut paraître comme une reconnaissance identitaire.

Hésitations et impuissance du monde politique maori

Vers la fin du XIXème siècle, certaines tribus maories se lancent dans des tentatives de gouvernement autonome,

de manière à lutter plus efficacement pour la défense de leurs droits. Il en est ainsi dans le Waikato, avec le

Kotahitanga, ou Parlement maori (créé en 1892) et dans le King Country avec le « Kauhanganui , ou Grand

Conseil (créé en 1894). Toutefois, le Kauhanganui comme le Kotahitanga ne réussissent pas à freiner la

confiscation des terres et à préserver les droits des Maoris sur leur propre sol. Ceux-ci ont été balayés par la

vague européenne qui les a submergés, alors qu’ils subissaient un fort déclin démographique. Deux alternatives

se présentent alors aux Maoris : la solution de l’assimilation prônée par une certaine jeunesse évoluée (Young

Maori Party) ou bien celle de l’enfermement dans les traditions, message véhiculé par quelques illuminés.

Le Young Maori Party demande à ce que la communauté maorie puisse contrôler les terres qui lui restent. Il ne

remet pas en cause la présence britannique dans l’archipel, ni certains aspects de la civilisation occidentale (dans

le domaine de l’éducation ou de la santé par exemple). Il milite pour l’intégration progressive des Maoris dans la

vie économique et sociale de la Nouvelle-Zélande des Pakeha, tout en luttant pour le maintien de certaines

traditions ancestrales. Mais ce parti n’est que la frange évoluée d’un peuple maori qui demeure profondément

attaché à ses traditions et à son environnement rural. Pour beaucoup, la fierté d’être Maori et la défiance envers

les Pakeha sont trop fortes pour que puisse être envisagée une quelconque assimilation. Dès lors, la voie

demeure ouverte à certains mouvements populistes qui, seuls, peuvent encore bercer d’illusions des populations

souvent résignées.

Ces mouvements de résistance sont ponctuels, inorganisés et vite réprimés par la force armée. Les plus

vigoureux puisent leurs forces dans le syncrétisme religieux. Ils se développent dans le Taranaki, la baie de

Hawke ou les Urewera. Ainsi en est-il des mouvements emmenés par Te Whiti, Rua Kenana ou, plus tard et

surtout, Wiremu Ratana.

Deux mondes qui se rapprochent ?

Au milieu du XXe siècle, on peut estimer que le mouvement vers une certaine forme d’intégration est enclenché

et paraît irréversible. De plus en plus d’enfants maoris fréquentent les écoles où ils apprennent les fondements de

la civilisation occidentale. De plus en plus d’adultes se mêlent aux Pakeha dont ils adoptent le mode de vie.

Cette intégration a ses figures de proue : certains intellectuels et hommes politiques, les soldats maoris qui ont

participé à la défense de certaines valeurs de l’Occident lors des deux guerres mondiales, les grandes figures du

sport, comme l’idole des années vingt, le rugbyman George Nepia, qui montre non seulement que les Maoris

peuvent réussir dans le monde des Pakeha, mais qu’ils peuvent aussi les surpasser. À ce propos, il convient de

souligner qu’en Nouvelle-Zélande plus qu’ailleurs, le sport a été un grand vecteur d’intégration. Il faut dire que

les Maoris, malgré la situation sociale difficile dans laquelle la colonisation les a plongés, n’ont pas eu à subir les

égarements ségrégationnistes que l’on rencontre dans d’autres dominions comme l’Afrique du Sud, voire

l’Australie.

CONCLUSION

La Nouvelle-Zélande a construit sa prospérité malgré les contraintes liées à l’isolement et à son faible poids

démographique. Elle a connu tous les aspects de la révolution industrielle, dans ses composantes politiques, économiques et sociales, tout en sachant les retourner à son avantage pour construire une société finalement

prospère et solidaire, le welfare state néo-zélandais.

Annexe : quelques étapes de la spoliation des terres maories

Cette spoliation a revêtu plusieurs formes. Il y a eu les apparences de la légalité, avec les achats de terres par les

colons, généralement par l’intermédiaire du gouvernement. Il y a eu les lois sur le recensement des terres votées

à partir de 1865 visant à faire basculer la propriété collective (tribale) vers la propriété individuelle, qui ont

obligé les Maoris à déclarer leurs propriétés foncières et à les faire cadastrer, ce qui fut fait dans des conditions

souvent litigieuses entraînant souvent des confiscations de fait. Il y a également eu les confiscations de 1864-

1865, liées aux représailles qui ont suivi le soulèvement maori et qui ont touché aveuglément rebelles et

loyalistes, se révélant un ferment de discorde majeur et durable entre les deux communautés. Les confiscations

ont continué au cours du XXème siècle

++++

II- EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

1- Rappel des textes d’accompagnement des programmes

1.1- Classe de première des séries L / ES

I – L’âge industriel et sa civilisation du milieu du XIXe siècle à 1939

1- Transformations économiques, sociales et idéologiques de l’âge industriel, en Europe et dans les pays neufs.

Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente le processus d’industrialisation et les

transformations économiques et sociales qui lui sont liées. Il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures

majeures sur près d’un siècle et non d’examiner le détail de la conjoncture. En privilégiant le cas français, on

étudie les courants qui tentent d’analyser la société industrielle pour l’organiser ou lui résister (libéralisme,

socialisme, traditionalisme, syndicalisme). On montrera par ailleurs comment des pays comme l’Australie et

surtout la Nouvelle-Zélande ont développé des expériences sociales originales qui en ont fait de véritables

laboratoires.

1.2- Classe de première de la série S

I – L’âge industriel en Europe et dans les « pays neufs » du milieu du XIXe siècle à 1939

2- La société de l’âge industriel.

Le phénomène majeur est la croissance économique. On présente le processus d’industrialisation et les

transformations scientifiques, techniques, économiques, sociales et idéologiques qui lui sont liées. Dans tous les

cas, il s’agit de saisir les évolutions et les ruptures majeures. On peut présenter, comme illustration de ce

thème, l’expérience néo-zélandaise.

1.3- Classe de première de la série STG

III – Diffusion et mutations du modèle industriel à partir de l’Europe

A – Capitalisme, société industrielle, culture européenne à la conquête du monde (milieu XIXe siècle – milieu

XXe siècle).

B – Modèle industriel et changement social du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle

Sujet d’étude au choix : le mouvement ouvrier.

Le mouvement ouvrier est appréhendé à travers son évolution et la diversité de ses manifestations dans l’espace.

On prend appui sur les expériences australienne et néo-zélandaise. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont

été de véritables laboratoires économiques et sociaux dans les premières décennies de la révolution

industrielle. On en montre les principaux aspects.

2- Indications de mise en oeuvre

Dans les séries générales, on envisage cette question sous l’angle large de la révolution industrielle et de ses

effets sur les transformations techniques, économiques, sociales, idéologiques… Dans les séries technologiques,

l’accent est porté sur l’étude du monde ouvrier.

Quelle que soit la série, la problématique générale conduit à montrer que dans un pays neuf comme la Nouvelle-

Zélande la révolution industrielle et les mouvements ouvriers qui l’accompagnent prennent une dimension

particulière et se démarquent de ce que l’on connaît dans la « vieille Europe ».

2.1- Dans les séries générales

On s’attache tout d’abord à montrer les caractères généraux spécifiques de la révolution industrielle en Nouvelle-

Zélande. On se penche ensuite sur les spécificités de l’action syndicale avant de déboucher sur les réalisations en

matière d’avancée sociale. Une étude sur la société duale peut également être conduite.

On peut imaginer le plan suivant (parmi d’autres).

Introduction : présentation du contexte :

– un pays neuf, isolé et avant tout rural

– une révolution industrielle relativement tardive

– un monde ouvrier composé d’immigrants récents, imprégnés d’idées marxistes, mais minoritaires dans

le pays et accueillis avec suspicion et réticence par le monde colonial en place.

I- Les manifestations scientifiques et techniques de la révolution industrielle

– la révolution dans les campagnes (évolution du matériel agricole)

– le développement de l’industrie minière

– les progrès dans les communications

– quelques grands chercheurs (Rutherford…)

II- Le monde ouvrier, entre lutte et conciliation

– partir de l’Industrial Conciliation and Arbitration Act. En dégager les implications (dialogue plutôt

qu’affrontement). Dire en quoi on a pu reprocher à ce texte d’être paternaliste.

– montrer que si ces dispositions ont permis un vrai dialogue social, elles n’ont pu empêcher des

mouvements de contestation, parfois violents, toujours réprimés (on montre pourquoi).

III- La société néo-zélandaise en mutation

– De grandes avancées sociales : les deux grandes vagues de réforme (années 1890 et années trente) ;

– Une société duale : entre l’entrée dans le welfare state des populations d’origine européenne et la

marginalisation des populations maories.

Conclusion : un modèle original.

Dates repères :

1893 : le vote des femmes, Kate Sheppard

1894 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act.

1912 : les grèves de Waihi

Notions

Conservateurs, Libéraux, Travaillistes

Système de conciliation

Protection sociale

Problématiques possibles

En quoi la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande représente-t-elle un cas spécifique ?

En quoi la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande diffère-t-elle des expériences européennes ?

Quels sont les principaux caractères de la révolution industrielle en Nouvelle-Zélande ?

2.2- Dans les séries technologiques

On axe beaucoup plus l’étude sur le monde ouvrier, sans pour autant faire l’économie du contexte spécifique

dans lequel il évolue.

La séquence peut être articulée de la manière suivante :

Introduction : présentation du contexte :

– un pays neuf, isolé et avant tout rural

– une révolution industrielle relativement tardive

– un monde ouvrier composé d’immigrants récents, imprégnés d’idées marxistes, mais minoritaires dans

le pays et accueillis avec suspicion et réticence par le monde colonial en place.

I- Analyse des modalités de la lutte : le système de conciliation et ses limites :

– partir de l’Industrial Conciliation and Arbitration Act. En dégager les implications (dialogue plutôt

qu’affrontement). Dire en quoi on a pu reprocher à ce texte d’être paternaliste.

– montrer que si ces dispositions ont permis un vrai dialogue social, elles n’ont pu empêcher des

mouvements de contestation, parfois violents, toujours réprimés (on montre pourquoi).

II- De grandes avancées sociales

– les grandes réformes de la fin du siècle

– les grandes réformes des années trente.

III- Des limites toutefois : les mouvements ouvriers ne touchent pas les populations maories, très marginalisées.

Conclusion : un modèle néo-zélandais ?

Dates repères :

1893 : le vote des femmes, Kate Sheppard

1894 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act.

1912 : les grèves de Waihi

Notions

Conservateurs, Libéraux, Travaillistes

Système de conciliation

Protection sociale

Problématiques possibles

En quoi la Nouvelle-Zélande représente-t-elle un cas particulier dans l’histoire du mouvement ouvrier ?

Pourquoi peut-on dire que la Nouvelle-Zélande a été un laboratoire économique et social ?

++++

III- Présentation des documents

professeur de physique expérimentale. Rutherford fut l’un des pionniers de la recherche dans le domaine nucléaire. Peu de temps après la découverte de la radioactivité, en 1896, par Henri Becquerel, il identifia les trois composants principaux du rayonnement. Son étude du rayonnement le conduisit à décrire l’atome comme un noyau dense autour duquel gravitent des électrons. En 1919, il réalise la première transformation de l’azote en oxygène. Plus tard, en collaboration avec Frederick Soddy, il propose une explication de la radioactivité toujours en vigueur aujourd’hui. Rutherford a reçu le prix Nobel de chimie en 1908. Il est enterré à l’abbaye de Westminster.

Document 3a et b : la révolution des communications

ligne n’est achevée qu’en 1908, soit 45 ans plus tard. Son inauguration est un grand moment. Désormais, on peut relier les deux villes en moins 24 heures

Documents 4a, b et c : trois grandes figures politiques néo-zélandaises de la première moitié du

XXème siècle

la forte personnalité, RJ Seddon, surnommé “King Dick”,

a marqué de son empreinte la vie politique néo-zélandaise

au tournant du siècle. Originaire d’Angleterre, il est

d’abord chercheur d’or en Australie puis dans le Westland

en 1866. Peu cultivé, se montrant parfois borné et

machiste (voir son opposition viscérale au vote des

femmes), mais brillant orateur, il s’impose vite dans la

vie syndicale et politique locale. En tant que premier

ministre, il se montre autoritaire mais toujours proche de

la population. Leader populiste dans son pays, il sait

également s’imposer à l’étranger et contribue grandement

à faire reconnaître la Nouvelle-Zélande sur la scène

internationale.

fermier de Mangere (banlieue d’Auckland). Ce

presbytérien d’origine irlandaise est un personnage froid,

rigoriste, obstiné, mais honnête et habile en politique. Il

s’impose à la tête du Reform Party qui remporte les

élections de 1912 et sera premier ministre de 1912 à sa

mort, en 1925. Massey est un terrien qui se méfie

énormément du monde des villes et de l’industrie. Par

ailleurs, il affiche un indéfectible attachement envers

l’empire britannique. Ses méthodes de gouvernement et sa

manière de régler les conflits sociaux ont souvent été sans

nuance, mais lui ont permis de maintenir un certain ordre

dans le pays

né en Australie, qui s’est fait connaître comme un des

leaders des Red Feds dans les mouvements de grève qui

se sont développés avant-guerre sous le gouvernement

Massey. Elu député en 1919 dans les rangs des

Travaillistes, il ne tarde pas à s’imposer en tant que

politicien habile, généreux, idéaliste et …sentimental. Le

nouveau Premier ministre « respire davantage les ventes

de charité que les barricades » dira plus tard à son sujet un

historien néo-zélandais. Les idées défendues par Savage

présentent un mélange de keynésianisme, de socialisme

(celui de Pember Reeves) et d’humanitarisme. Savage

meurt le 27 mars 1940 des suites d’un cancer, alors qu’il

vient d’engager la Nouvelle-Zélande dans la Seconde

Guerre mondiale aux côtés du Royaume-Uni. Cet ardent

pacifiste reçoit alors les honneurs militaires en même

temps que la compassion de tout un peuple.

Documents 5a et b : le monde de la mine

La vie des mineurs en Nouvelle-Zélande est sans doute aussi dure qu’en Europe. Le travail est tout aussi pénible et les

conditions d’existence souvent précaires, la plupart des mines étant situées dans des régions isolées par rapport aux

grands centres urbains et offrant des infrastructures très rudimentaires.

1864. Elle est devenue l’activité principale de la région dans les années 1880, et ceci jusqu’à nos jours. Une première

voie ferrée reliant le bassin minier à Brunner, sur la côte ouest, a été construite en 1876. En 1923, une autre voie ferrée

traverse la chaîne alpine pour mettre le gisement en connexion avec le port de Christchurch, sur la côte est.

centres aurifères de Nouvelle-Zélande et l’extraction de l’or durera jusque dans les années 1950. C’est près de la

Moanataiari Valley que se trouve la ville de Waihi où s’est déroulé en 1912 la grève de mineurs la plus dure qu’ait

jamais connue la Nouvelle-Zélande (voir ci-après).

Document 6 : l’Industrial Conciliation and Arbitration Act

… Son seul intitulé, « loi destiné e à encourager la formation de syndic ats dans l’industrie », est largement éloquent. Si la concilia tion

n’était pas une idée neuve, sa nature obligatoire constitua it une innovation. En Nouvelle-Zé lande comme ailleurs, la grève était

jusque là le meilleur moyen d’action des travailleurs. Mais elle était perçue par le s Libéraux comme un échec auquel il fallait trouver

un remède si l’on voulait éviter que se reproduisent les grands conflits qui empoisonnaient les rapports entre classes. En

conséquence, la loi instaurait la conciliation comme un devoir de l’État de régler un litige entre capital et salariés, à condition que le

salarié soit syndiqué. Un travailleur non syndiqué, présumé satisfait de son sort, ne pouvait intenter une action dans le cadre de cette

loi qui, aprè s la tentative de certains patrons de la court-circuiter en employant des non syndiqués, devint applic able à tous le s

employeurs, assujettis d’office à la règle de la conciliation et de son pendant, l’arbitrage obligatoire. Cela signifiait pour les deux

parties que, lorsqu’un conflit surgissa it, elles devaient en référer à des Conseils de conciliation, au nombre de sept pour le territoire,

divisé en sept secteurs industriels. Elus pour trois ans par les associations d’employeurs et les syndicats, ils avaient pour tâche de

proposer une solution. A ceci s’ajoutait la grande nouveauté que constituait l’arbitrage, également obligatoire, si la conciliation

n’aboutissait pas : un tribunal (un seul pour tout le pays, présidé par un magistrat et composé de trois membres nommés par le

gouvernement, sur recommandation des employeurs et des syndicats) était investi des pleins pouvoirs pour trancher tout litige relatif

aux questions de salaires, horaires, conditions de travail et embauche de mineurs ; toute controverse liée à une préférence donnée à

des non syndiqués était aussi de son ressort.

Au-delà du principe, il importait que ce tribunal, qui remporta un tel succès qu’il dut fonctionner à plein temps, affichât ses options.

Or, il s’avéra que, de manière générale , il se prononçait en fa veur des travailleurs et des syndiqués : les employeurs furent pour leur

part contraints d’obtempérer,c e qui eut pour effet d’accroître le pouvoir des associations ouvrières. Forts de leurs victoire s en

arbitrage, les syndicats pouvaient imposer l’adhésion à tous les ouvriers de l’unité de travail qu’ils contrôlaient ou bie n encore

pratiquer une sélection de leurs membres. Le parti libéral, en imposant cette législation manifestement favorable aux travailleurs,

avait clairement exprimé ses choix : seule la syndicalisation rendait possible la paix sociale et la protection du monde salarial. Les

employeurs, quoique hostiles à la loi, durent s’y habituer, précisément au nom de cette paix sociale qui finale me nt fut favorable à la

croissance économique.

… Cette lé gisla tion fit grand bruit hors des frontières et contribua largement à créer l’image d’un pays qui avait su surmonter les

conflits de classes, un pays sans grèves comme le baptisa le progressiste américain HD Lloyd en 1900.

Document 7 : les conflits sociaux de 1890 à 1945

Peu de grèves dures finalement, dans la mesure où le pays s’est doté très tôt d’un système de conciliation chargé

d’anticiper les mouvements de revendication. Lorsque les syndicats sont passés outre cet arbitrage, la réaction des

autorités, soutenues par la « majorité silencieuse », a généralement été violente.

Août -novembre 1890 Grève des dockers, partie d’Australie et qui a gagné les principaux ports de Nouvelle-Zélande. C’est la

première grève sérieuse que connaît le pays (8 000 grévistes). Si elle se solde par un échec, elle permet

de jeter les bases du syndicalisme dans le pays.

Au total :

– de 1894 à 1911, on compte 42 grèves, dont 20 ont été conduites par des syndicats ayant adhéré au système de

conciliation. Treize d’entre elles ont été réglées en faveur des travailleurs.

– durant la crise de 1929, la moitié des 76 grèves déclenchées se sont conclues à l’avantage des travailleurs.

Documents 8a, b et c : trois types de contestation, une volonté de changement social

Zélande en 1870 et s’engage dans la marine. Devenu capitaine dans la

marine marchande, il est nommé secrétaire du syndicat des gens de mer

en 1887. En 1889, il fonde le Maritime Council qui regroupe le gens de

mer, les dockers, les mineurs et les cheminots. C’est lui qui conduit la

dure grève de 1890 qui se solde par un échec. Il abandonne alors l’action

syndicale sur le terrain et entre en politique. En 1893, il devient député

libéral. En 1906, il rejoint le cabinet Ward avec le portefeuille de

ministre du travail, de la marine, des échanges et des chemins de fer. Il

doit alors s’opposer aux revendications des Red Feds contre le système

d’arbitrage et perd toute crédibilité dans les rangs syndicaux. En 1912,

déçu par son parti qui ne le soutient pas dans ses ambitions politiques (il

visait le poste de Premier), il regagne les rangs du Reform Party de

Massey. Il meurt en octobre 1915.

fille de banquier. Elle rejoint la Nouvelle-Zélande en 1869 où sa famille

s’installe à Christchurch. En 1871, elle se marrie à Walter Allen

Sheppard, un membre de la municipalité de Christchurch. Très tôt, elle

s’investit dans la lutte sociale dans les rangs de congrégations

religieuses. En 1885, elle rejoint la Women’s Christian Temperance

Union, qu’elle dirige deux ans plus tard. Les six années qui suivent la

voient combattre sur tous les fronts pour obtenir aux femmes le droit de

vote. Elle gagne ce dur combat en 1893. Elle poursuit son action

militante jusqu’à sa mort, en 1934, en Nouvelle-Zélande mais aussi en

Europe où elle est invitée par des ligues féministes pour parler de son

expérience.

s’occupe très tôt de l’état de santé de sa tribu et, durant la Première

Guerre mondiale, elle milite contre la conscription pour les Maoris.

Suite aux épidémies qui ont décimé les siens au début du XXème siècle

(dont la grippe espagnole de 1918, qui fit en pourcentage sept fois plus

de victimes maories qu’européennes), Te Puea, qui a recueilli une

centaine d’orphelins, décide de mobiliser son peuple atteint par le

défaitisme autour d’une grande tâche : la construction d’un village

modèle appelé Turangawaewae. Elle y fait élever une grande maison de

réunion, inaugurée solennellement en 1929 devant 6 000 invités,

travaille au maintien de la culture ancestrale en promouvant l’artisanat

traditionnel, mais aussi dote Turangawaewae d’un système d’eau

courante et de tout-à-l’égout, d’une école et d’un hôpital (ouvert en

1943). Te Puea est soutenue dans son action par Gordon Coates, qui lui

rend visite en 1928 alors qu’il est premier ministre et par Apirana Ngata

(voir plus loin). Sa démarche fait tâche d’huile dans beaucoup de tribus

du Waikato qui se prennent davantage en charge.

Documents 9a, b, c , d et e : les grèves de 1912-1913, échec et répression.

système de conciliation et d’arbitrage instauré par le gouvernement Seddon en 1894. Waihi est alors une cité de 6 000 habitants (dont

un millier de mineurs) entièrement vouée à l’extraction de l’or. Dès 1908, les mineurs de Waihi s’affilient à la Federation of Labour