Support de la conférence de Hadrien Dubucs à l’IUFM de Nouméa, 11 septembre 2013.

Références utilisées et citées

- Laurent Cailly, "Existe-t-il un mode d’habiter spécifiquement périurbain ?", EspacesTemps.net, Travaux, 13.05.2008

- Eric Charmes, L’explosion périurbaine, 2010

- DATAR, Territoires 2040, « Vers des périurbains assumés »

- Aurelien Delpirou, Hadrien Dubucs, Jean-Fabien Steck, La France en villes, Paris, Breal, 2010

Introduction

La périurbanisation est un processus aujourd’hui incontournable tant pour les chercheurs (c’est un phénomène constitutif de la ville aujourd’hui, en France comme ailleurs) que pour les acteurs de l’aménagement urbain.

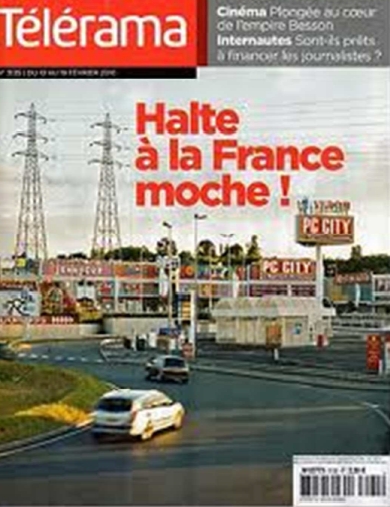

En première analyse la périurbanisation désigne l’extension de l’urbain aux communes rurales qui entourent la ville dense. Ce processus est toujours vu comme posant problème :

- Il marquerait un affaiblissement voire une disparition des caractéristiques qui font une ville, c’est-à-dire le mélange de la densité et de la diversité. Rejoint en ce sens la formule célèbre de Françoise Choay prédisant « Le règne de l’urbain et la mort de la ville » (1980)

- Dans un contexte d’injonction politique et sociale au « développement durable », la périurbanisation incarne la dérive vers une ville étalée, consommatrice d’espace et indissociable de l’automobile.

Or on tend à globaliser et à caricaturer ce « tiers espace », ni tout à fait urbain ni tout à fait rural, réputé détruire la distinction rassurante entre ville et campagne et cumulant les désavantages de chacun de ces espaces sans en retenir aucune des qualités. On oublie aussi que la périurbanisation, toujours décrite comme un processus en cours, a désormais au moins une trentaine d’années et a donc atteint une certaine maturité. Le pluriel s’impose : tous les périurbains (à la fois les habitants et les espaces qu’ils habitent) ne se ressemblent pas ! Enfin on oublie qu’avant d’être un problème d’aménageur le périurbain est un territoire, c’est-à-dire un espace vécu et pratiqué, constitutif d’un certain mode de vie.

1. Le périurbain, un « tiers espace » incontournable dans le panorama urbain français

Fil rouge : un espace défini en creux, négativement (c’est-à-dire par la négative et de manière péjorative), en occultant la diversité de ses habitants, de ses formes et de ses enjeux

1.1. Les difficultés de définition et de délimitation

1.1.1. Rappels sur les définitions successives, les seuils, les catégories.

Les définitions officielles sont à la poursuite de la ville. Après le développement des faubourgs dès l’époque moderne, puis l’expansion des banlieues, caractéristique de l’ère industrielle, les villes françaises se sont étendues depuis un demi-siècle selon des modalités et des échelles radicalement différentes.

Définitions 1 (CERTU) : La périurbanisation décrit le processus d’urbanisation qui s’est développé à partir des années 1970 à la périphérie des villes, dans des espaces à faible densité sans continuité de l’habitat avec l’agglomération urbaine : dominent des constructions pavillonnaires. S’oppose à la suburbanisation qui définit l’extension urbaine dense, depuis la fin du 19e siècle, orientée le long des infrastructures de

transport.

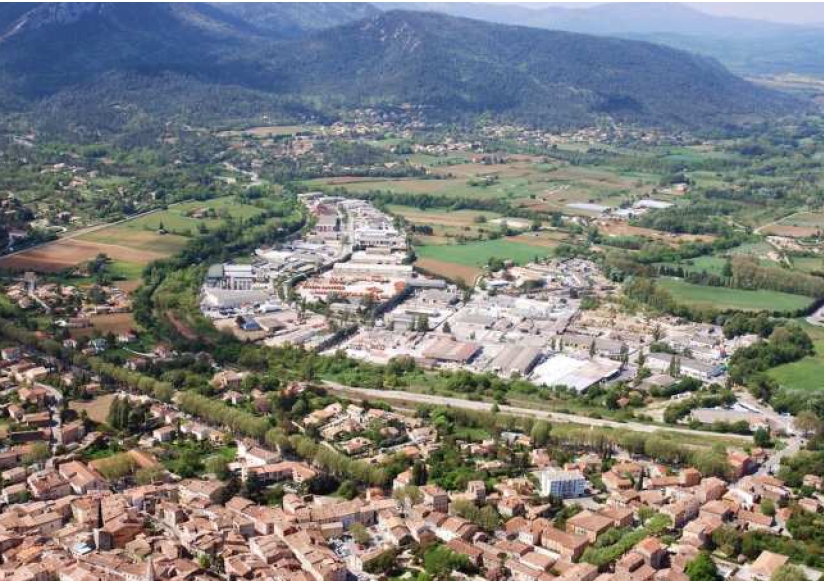

Brignoles, Var, 16 000 habitants

Définitions 2 (Définition de l’INSEE, ZAU, 1999) : la couronne périurbaine est formée par la totalité des communes dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain. Peuvent donc être concernées à la fois des communes rurales et urbaines (plus de 2000 habitants).

Au-delà de ces nuances lexicales, les dynamiques d’étalement ont contribué à produire des espaces d’interpénétration de la ville et de la campagne aux contours mal définis, caractérisés par d’importantes migrations quotidiennes domicile/travail, que l’on a qualifié de façon générique de périurbain.

1.1.2. Les limites de ces approches : une définition « négative », restrictive et coupée du « vécu »

Si le terme tend à s’imposer dans les discours politiques et médiatiques, il est loin d’être ancré dans les représentations des habitants : les « périurbains » eux-mêmes ignorent souvent jusqu’à son existence même. Le premier zonage a suscité de vifs débats dans les années 2000. Beaucoup de chercheurs ont estimé que l’ampleur de la périurbanisation était volontairement minorée, afin de préserver la visibilité statistique des espaces ruraux (Charmes, 2009).

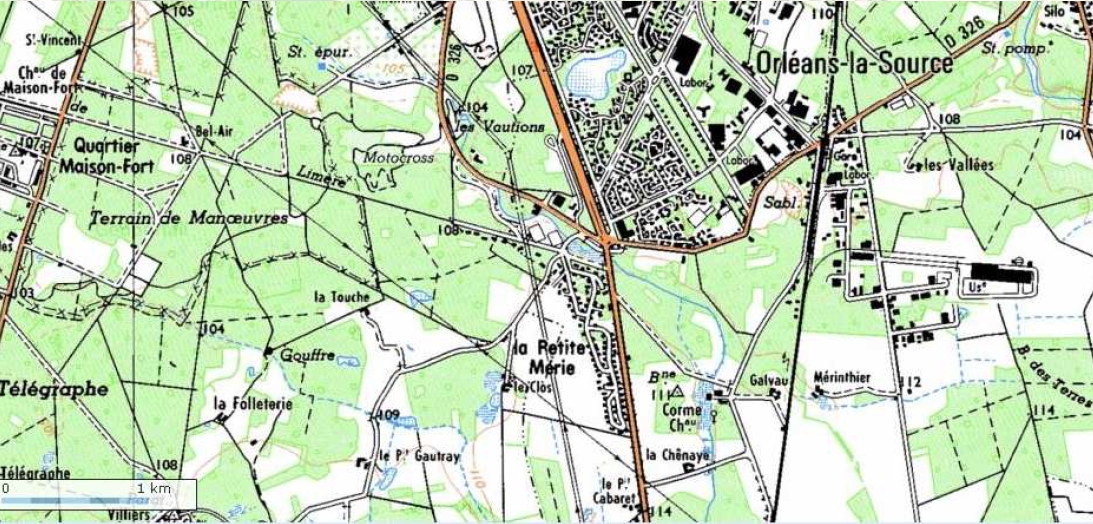

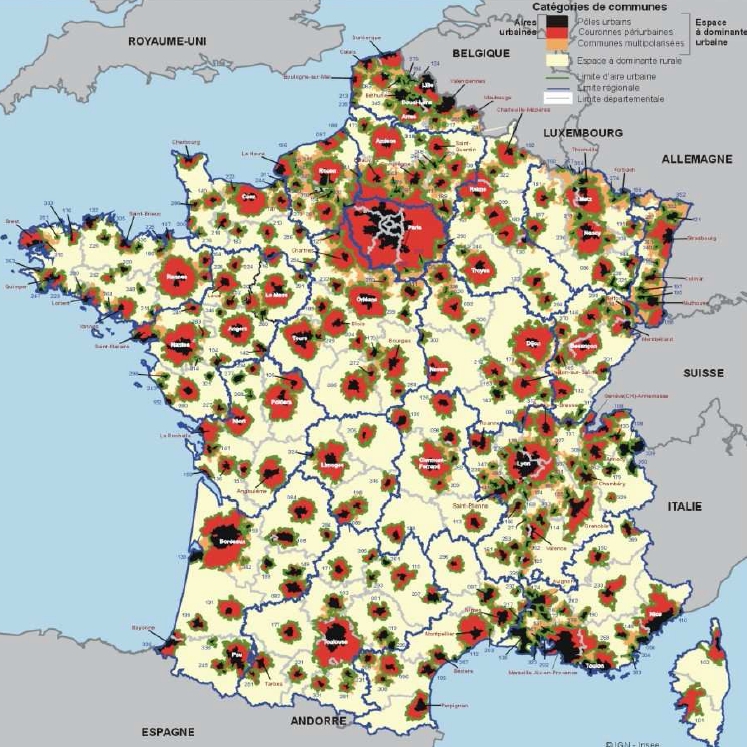

Le zonage en aires urbaines, 1999

En outre, le nouveau ZAU (zonage en aires urbaines) souffre comme le précédent de la simplification inhérente à toute nomenclature : en se fondant exclusivement sur les données de l’emploi et des migrations alternantes, ce découpage fait, par exemple, peu de cas des pratiques commerciales, culturelles et de loisirs, qui structurent fortement les bassins locaux de déplacements et témoignent d’autres aspects essentiels de l’influence urbaine.

Les définitions officielles à la poursuite de la ville

- 1846 : zone urbaine (recensements 1846 à 1946)

- 1954 : unité urbaine (recensements 1954 à 2006)

- 1964 : zone de peuplement industriel et urbain (recensements 1968, 1975, 1982, 1990)

- 1994 : zonage en aire urbaine (recensements 1999, 2006)

- 2010 : nouveau zonage en aire urbaine (recensements partiels à partir de 2008)

1.1.3. Un espace en forte croissance

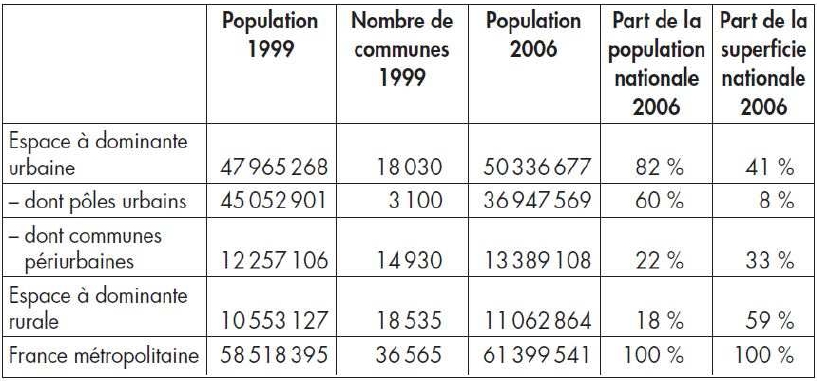

Données statistiques sur l’espace à dominante urbaine (Source : Delpirou, Dubucs, Steck La France en villes, 2010 / INSEE)

Si la périurbanisation s’est amorcée dès les années 1960, l’expansion spatiale du phénomène et sa dilution dans des territoires de plus en plus éloignés de la villecentre constituent des traits caractéristiques des derniers recensements (1975, 1982, 1990, 1999, 2004). Dans les limites du nouveau ZAU, l’espace périurbain couronnes et communes multipolarisées des grandes aires urbaines) englobe plus du tiers du territoire métropolitain (38%) et presque un quart de la population.

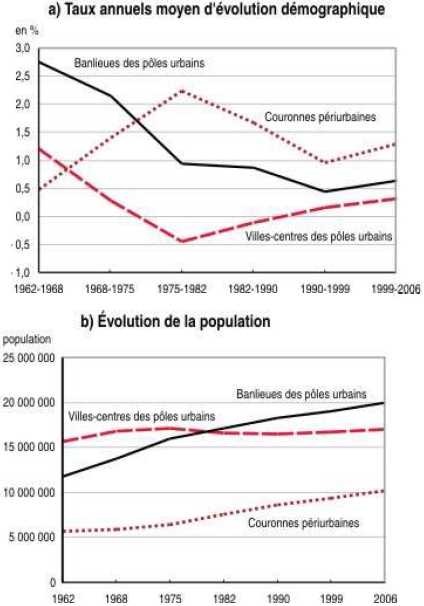

Source : INSEE

À l’intérieur des pôles urbains, les villes-centres connaissent un regain démographique lié au tassement du déficit du solde migratoire. Une partie de la population tend, en effet, à revenir dans les centres, particulièrement dans les grandes agglomérations, même si le flux reste minoritaire par rapport à celui des sortants. La progression des villes-centres est désormais supérieure à celle des banlieues. Ces dernières gagnent encore des habitants, mais à un rythme moindre : la croissance y est seulement due au solde naturel, tandis que le solde migratoire est quasi nul (et même nettement négatif dans l’agglomération parisienne). Les couronnes périurbaines ont une croissance ralentie, mais les soldes restent positifs, en lien avec un croît naturel de +0,4% par an et un solde migratoire de +0,6% par an entre 1999 et 2006. Les parties les plus externes des aires urbaines sont celles qui s’accroissent le plus rapidement.

++++

1.2. L’espace-cible des politiques de durabilité urbaine

1.2.1. Lutte contre l’étalement urbain et politique de densification

« Les ménages contre les aménageurs » (Martine Berger, 2003, Les périurbains de Paris) : montre que la périurbanisation est d’abord l’affaire de choix résidentiels qui répondent à des aspirations fortes (maison individuelle, accession à la propriété, jardin). Dans le processus d’« émiettement urbain » (Eric Charmes) et de consommation d’espace, les enjeux sont à la fois spatiaux (mitage, artificialisation, dépendance automobile) et sociaux (individualisme, faiblesse des liens à échelle locale, spécialisation socio-spatiales).

Lutter contre l’étalement urbain

- SRU ; Grenelle I et II

- « les planificateurs, armés des seuls schémas directeurs, luttent à armes inégales face à une puissante mécanique économique » (E. Charmes, 2001, p. 36)

- M. Vanier (Territoires 2040) : « malgré cet anathème la PU se poursuit parce qu’elle se situe à la rencontre des aspirations des citoyens à un certain mode de vie et des opérateurs publics et privés, qui en ont fait soit leur marché soit leur levier de développement ».

L’Etat semble vélléitaire et impuissant malgré les dispositifs juridiques (loi SRU (2000) et Grenelle I et II) : affirmation de la lutte contre l’étalement et reconstruction de la ville sur elle-même (thèmes de la « ville dense », du « renouvellement urbain »). Mais ce que l’Etat fait avec le ministère de l’Ecologie, il le défait avec les incitations fiscales à l’investissement locatif privé et aide au logement. Contremodèle allemand : les aides au projet immobilier sont conditionnées par un niveau minimal de desserte en tpt collectifs.

« Les planificateurs, armés des seuls schémas directeurs, luttent à armes inégales

face à une puissante mécanique économique » (E. Charmes, 2001, p. 36).

1.2.2. Lutte contre l’automobile

A la suite des travaux de P. Newman et J. Kenworthy on a renforcé la démonstration du lien entre densité, dépendance automobile et consommation énergétique. Depuis le début des années cinquante, l’augmentation constante des déplacements mécanisés en milieu urbain s’est en grande partie traduite par un accroissement de la circulation automobile au détriment des piétons et des transports en communs. D’après l’Union internationale des transports publics (UITP), entre 1960 et 2000, la part modale du transport public a chuté de 50 % en moyenne en Europe (elle ne représenterait plus que 16 % des déplacements en 2004), alors que celle de l’automobile passait de 51 % à 79 %.

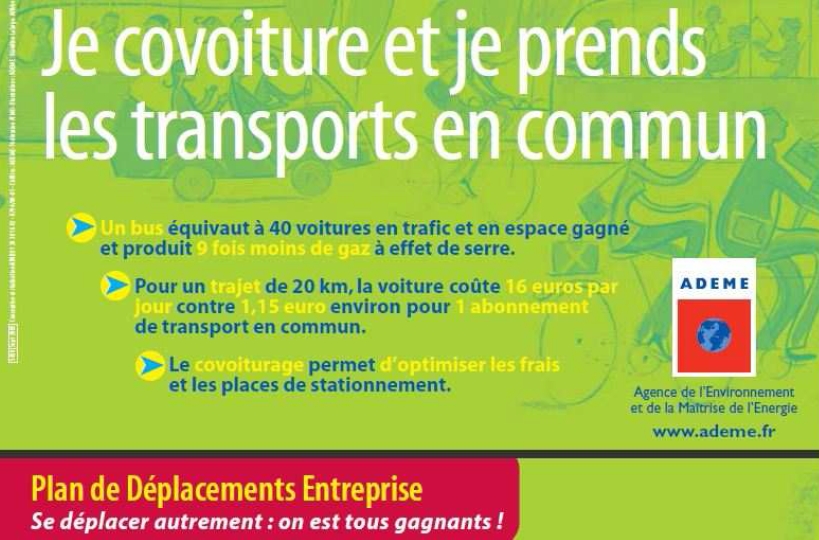

Les politiques de lutte contre l’automobile sont nombreuses et combinent « carottes » et « bâton ». Il existe aussi des solutions plus émergentes comme le covoiturage (diapo Nouméa) qui est parfois appuyé par les entreprises via des PDE (plan de déplacements des entreprises).

ZOOM : la politique des transports dans le Grand Nouméa

80% des déplacements se font en voiture. Définition d’un Plan de Déplacement de l’Agglomération Nouméenne (PDAN) comprenant notamment un projet de bus en site propre (TCSP) : le projet NEOBUS. Effort très significatif de communication (video flash, mise en ligne des rapports et documents de planification, etc).

1.3. Le périurbain comme « mode d’habiter »

Une difficulté à définir le périurbain par le social et les pratiques : c’est d’abord une notion statistique.

1.3.1. Une lecture très négative : Comportement électoral, pratiques de mobilités, composition socioprofessionnelle

Plusieurs auteurs associent le périurbain au déficit d’urbanité, à l’individualisme. On souligne un poids du vote FN particulièrement significatif dans le périurbain, qui signalerait une forme de repli sur soi, sur la famille nucléaire, le voisinage choisi (« entre soi » résidentiel). Au contraire la ville dense serait l’espace de l’innovation sociale, du mélange, du cosmopolitisme.

1.3.2. le « pack périurbain » (L. Cailly)

"Une maison à soi, même si c’est une ruine !" Source : L. Rougé, 2008

Analyse très stimulante : Laurent Cailly articule les aspirations résidentielles et des territorialisations spécifiques : le « pack ». Aspirations résidentielles bien connues (aide à la pierre, pavillonnaire de la loi Loucheur aux aides fiscales des années 1960).

Un mode de vie périurbain ?

- Un mode de vie « mobile » : valeur partagée et source de contraintes

- Un mode de vie automobile

- Une ville en boucles programmées : rationalité dans l’agencement spatial des pratiques + complexité des rythmes

Les territoires de l’habiter périurbain

- Réticulaires : logique d’éclatement

- Systèmes de lieux distants

- Multipolarisés : hiérarchie des centralités : centres villes des bourgs environnant (petit commerce, activités sportives) ; centralités commerciales périphériques ; centre du pôle urbain

- Une ville sectorisée (selon les axes de communication) impliquant la commune de résidence, les communes alentours et éventuellement la partie centrale de l’agglo : on se dit de « Tours Nord » ou de « Tours Sud »

- Une ville multiscalaire

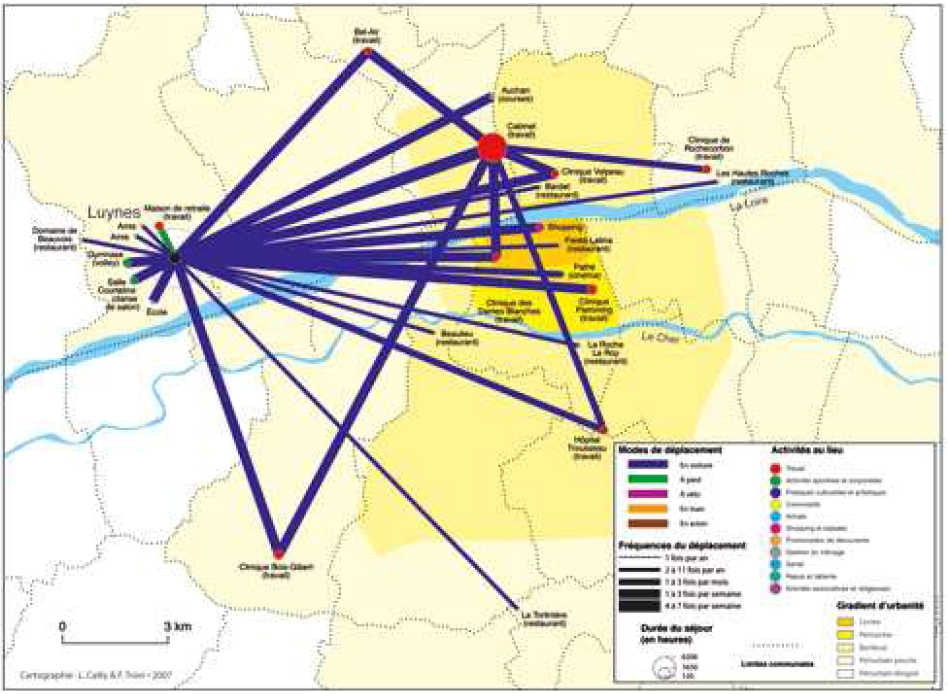

Une mobilité intense, des lieux de vie éclatés, une structure rhizomique. L’exemple de

Pascal (cardiologue, 33 ans). [Source : Cailly, 2008, EspacesTemps.net]

1.3.3. La « clubbisation » (E. Charmes)

Modèle et débat théorique sur la notion de « club », qui vient de l’économie urbaine. Notamment modèle de l’économiste US Charles Tiebout dans les 50’s sur le fonctionnement des municipalités suburbaines étatsuniennes : modélise le marché immobilier résidentiel comme reposant sur un choix entre des cocktails de services et d’équipements offerts par des petites municipalités. Modèle très critiqué mais qui reste pertinent dans le périurbain (mobilité, faible ancrage local et rapport plus consumériste que politique à la localité de résidence).

La « clubbisation » (E Charmes)

- Référence à l’économiste Charles Tiebout (50’s) : marché immobilier résidentiel reposant sur choix « consumériste » d’une offre municipale de biens et de services.

- Débat sur applicabilité du modèle en France

- Descripteur efficace des petites communes périurbaines : les périurbains comme consommateurs de biens publics locaux.

Hypothèse de Tiebout : on « vote avec les pieds », c’est-à-dire qu’on choisit résidentiellement la commune qui offre le pack le plus attractif (biens « non marchands » comme l’éclairage public, le niveau de fiscalité locale, etc). Modèle intéressant et applicable (comme descriptif, pas comme proposition politique !) surtout pour les petites communes périurbaines, qui effectivement fonctionnent comme des « îles » en concurrence.

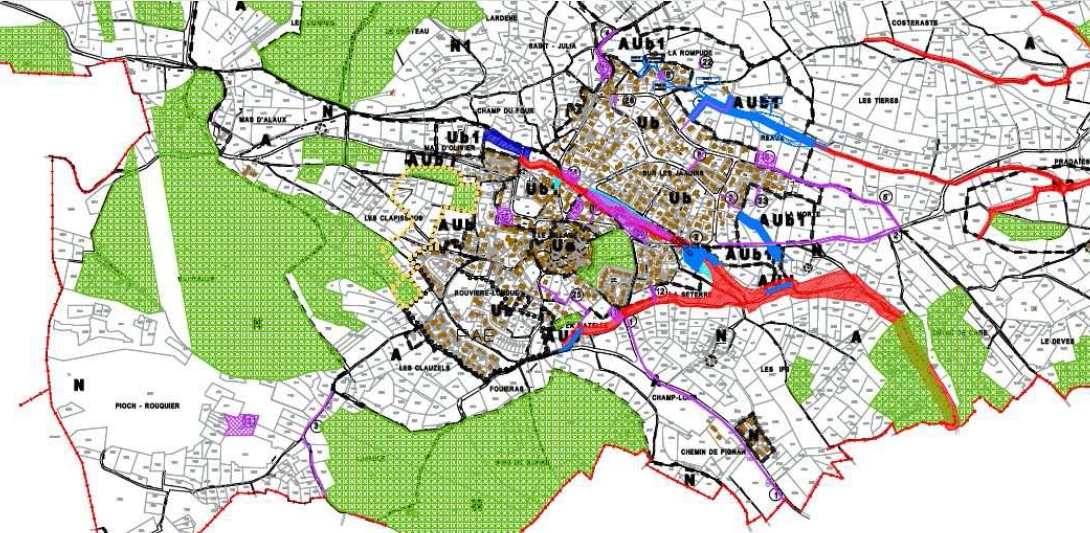

Hypothèse : les citadins deviennent des consommateurs de biens publics locaux. Illustration : maintien des espaces verts. Dans les communes périurbaines, 80% des terres sont occupées par l’agriculture et les espaces naturels ? pression des premiers périurbains auprès des élus locaux pour ralentir voire interdire les nouvelles constructions : la commune bloque l’extension de ses espaces urbanisés = urbanisme très malthusien + maintien de la coupure entre zone bâtie et commune périurbaine. E Charmes rappelle qu’entre 1990 et 1999 à peine 2% des communes périurbaines se sont « banlieurisées » (272 com péri ont été intégrées à un pôle urbain).

++++

2. La diversité des territoires du périurbain : une homogénéité introuvable

2.1. Une mosaïque sociospatiale (E. Charmes)

Diversité des environnements résidentiels ? variété des ressources et profils socioprofessionnels des périurbains. Fausseté de l’archétype du couple avec deux enfants dans une maison avec jardin. Exemple : dans les communes de périurbanisation ancienne (années 1960-1970) les zones résidentielles comptent de plus en plus de retraités ; en Ile-de-France entre 1990 et 1999 c’est dans le périurbain que la population retraitée a connu la plus forte croissance. Immenses écarts de revenu et de mode de vie.

UA : zone d’urbanisation actuelle ; NA : zone d’urbanisation future ; NB : zone urbanisée de fait ; NC : zone agricole ; ND : zone protégée.

Une spécialisation sociale croissante mais qui est soumise à des effets d’échelle :

- A l’échelle métropolitaine, l’espace périurbain apparaît peu spécialisé, par rapport à des centres +/+ embourgeoisés et des banlieues +/+ paupérisées. Edmond Préteceille parle d’un « espace moyen mélangé », où faibles concentration de ménages très pauvres ou très riches.

- A l’échelle du périurbain : spécialisations plus marquées. Dans tout le périurbain francilien, écarts entre zones de prix immobilier sont d’un facteur 5, entre lointain périurbain seine-et-marnais et secteur recherché de Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines). Toutes choses égales par ailleurs, les différences de prix s’expliquent par l’environnement social : « les ménages choisissent un lieu de vie moins pour la qualité des biens collectifs locaux tels qu’une piscine ou un parc arboré que pour la qualité du voisinage » (Charme, 2011, p. 65) ce qui explique le rôle central de l’école.

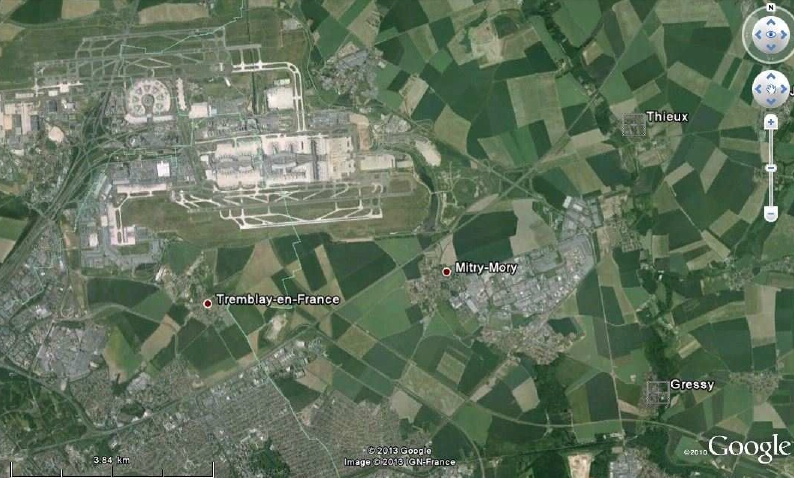

- Echelle communale : Etude de cas (Charme, 2011, p. 69 et sq) : des trajectoires sociales très contrastées (exemple de Thieux et Gressy, communes au nord est de Paris aux trajectoires sociales très contrastées : « effet boule de neige » de la spécialisation sociale).

Donc spécialisations sociales fortes, mais à la différence de la ville :

- On reste largement dans le spectre des classes moyennes

- Discontinuités fortes dans la distribution spatiale des groupes sociaux : espaces agricoles et naturels s’intercalent entre les noyaux urbanisés de chaque commune.

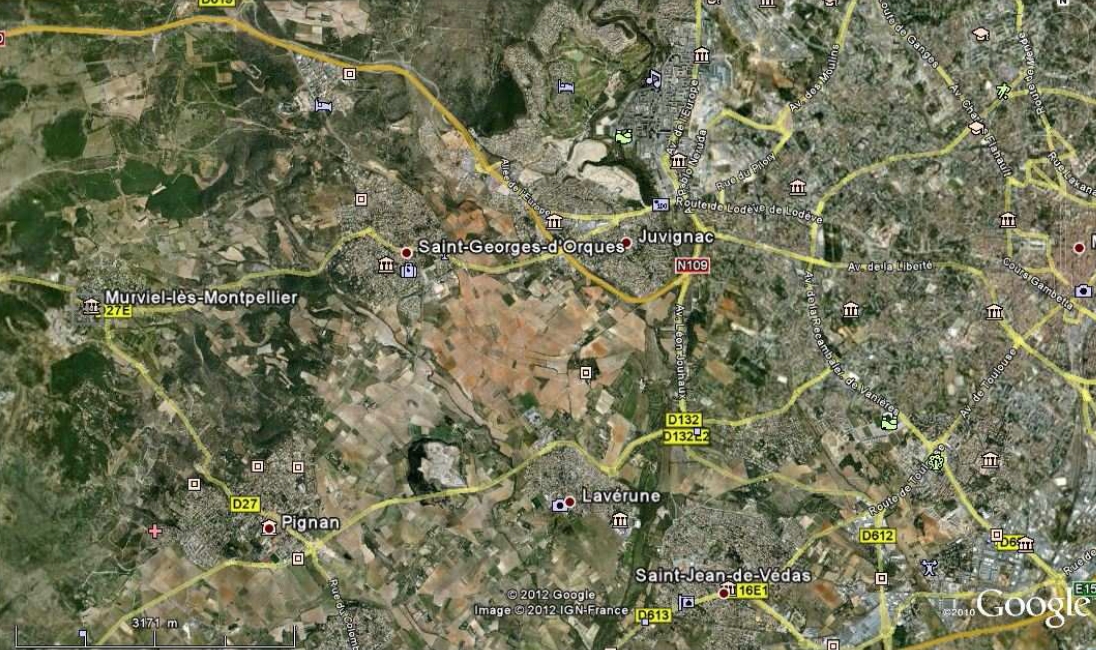

2.2. Le panorama des périurbains français aujourd’hui

Difficile de faire des typologies car multiplicité des critères : nature du foncier agricole ; stratégie municipale ; attrait paysager et patrimonial ; accessibilité et équipement en infrastructure de transport ; distance au pôle urbain ; taille de l’aire urbaine.

Ecoquartier urbain : la ZAC Macéria LA MEZIERE (35), 8 ha (http://www.a-lta.fr/ )

- Opération de renouvellement urbain pour la requalification du centre bourg

- 200 logements dont du logement collectif, logement intermédiaire et des maisons groupées résidence pour séniors d’environ 20 logements et 10 à 15% de logements sociaux

- Surface : 8 ha (périmètre de 16 ha)

- Opérateur : Société d’Aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine (SADIV)

La forêt face à l’extension périurbaine

Typologie des communes périurbaines

E. Charmes identifie 3 types caractérisant les 20 000 communes périurbaines du point de vue des « qualités résidentielles ».

- Communes en mutation du front pionnier périurbain

- Communes très résidentielles proches d’un pôle urbain

- Communes centres bien dotées en équipements et en services

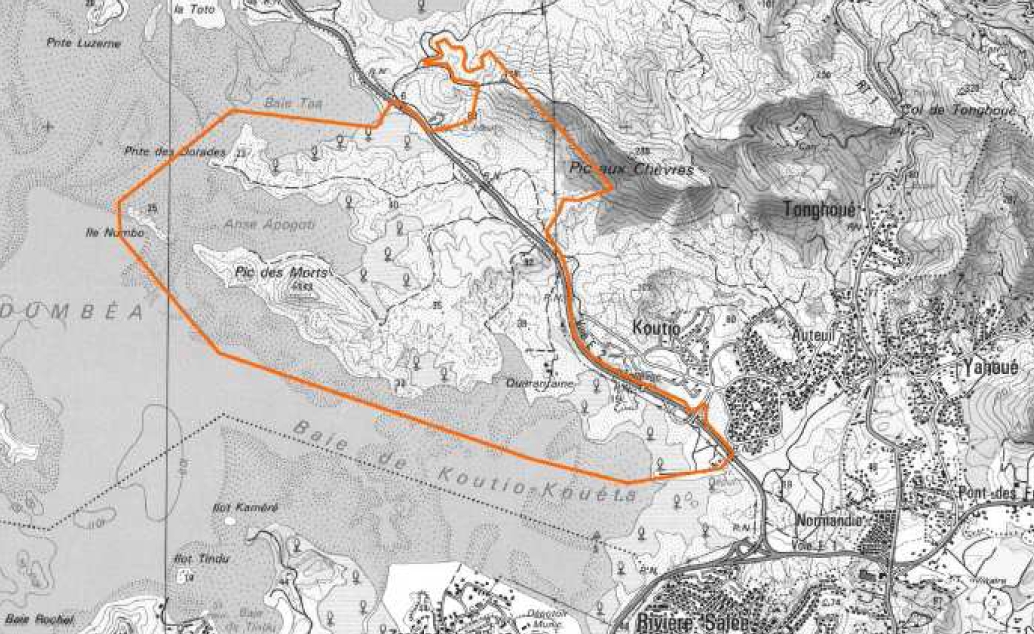

ZAC de Dumbéa-sur-mer

3. Un défi pour les politiques : de la « lutte contre » à la « politique de »

Synthèse du document de prospective de la DATAR, Territoires 2040, « Vers un périurbain assumé »

Vers une nouvelle vision de l’aménagement périurbain

- Pas le « monopole » des atteintes à l’environnement

- Erreur d’en faire une « croisade aménagiste » (M. Vanier)

- Moins une affaire de forme urbaine « intrinsèquement » mauvaise qu’une lacune de projet politique territorial

- « producteurs paradoxaux de périurbanité » : contradiction inévitable entre la posture et l’action

- « il n’y a pas de mauvais horizon périurbain, il n’y a que des politiques inadaptées aux diversités périurbaines qui s’annoncent » (M. Vanier)

Quelques formules fortes :

Relevons l’antienne et son paradoxe : la périurbanisation n’est pas durable parce que consommatrice de ressources spatiales et vecteur de déplacements (le plus souvent, en employant des modes de transport individuels) polluants et énergivores ; malgré cet anathème, la périurbanisation se poursuit parce qu’elle se situe à la rencontre des aspirations des citoyens à un certain mode de vie et des opérateurs privés et publics, qui en ont fait, soit leur marché, soit leur levier de développement.

Le problème posé par la périurbanisation n’est pas tant l’étalement urbain et le caractère insoutenable de la « ville » qu’il fait advenir ; c’est l’absence, ou la grande faiblesse, du projet territorial qui la déploie et la gouverne ici et là, ou, dit autrement, la défaite du politique qu’elle sous-entend.

Quelle crédibilité accorder à la production et à la diffusion du discours antipériurbain, de la part de celles et ceux, individus, ménages, institutions, entreprises, gouvernements locaux, qui en sont les acteurs quotidiens ? Quelle efficacité espérer encore d’un ensemble de postures dont on sait toutes les contradictions : l’exploitant agricole générateur de droits à construire et de mitage résidentiel, et première victime foncière du phénomène qu’il alimente ; l’élu local désireux de structurer les services de centralité, et monnayant ce développement par l’aménagement d’espaces économiques qui la dispersent ; l’État naguère, le Département désormais, qui sonnent l’alerte à l’étalement urbain et en financent les indispensables réseaux, etc. La liste est encore longue des producteurs paradoxaux de périurbanité.

- SCÉNARIO 1 : l’urbain compact l’emporte, digère le périurbain en le densifiant, et la périurbanisation s’arrête, ou devient un phénomène secondaire. C’est en somme le « triomphe de Grenelle ». […]

- SCÉNARIO 2 : la dispersion généralisée s’impose, grâce aux solutions techniques rendant les faibles densités soutenables et l’accès au confort spatial désirable. C’est en somme la « surprise de l’abondance ». […]

- SCÉNARIO 3 : l’enjeu agrinaturel est central et struc-ture de nouveaux rapports villes-campagnes, et les espaces intermédiaires, jadis périurbains, deviennent des conservatoires périruraux. C’est en somme la « revanche des périphéries ». […]

- SCÉNARIO 4 : l’interterritorialité organise l’ancien périurbain, entre les métropoles et entre les territoires, par tous leurs sites et fonctions d’interface. C’est en somme le scénario de la « nouvelle frontière ». […]

- SCÉNARIO 5 : le périurbain est réquisitionné pour son intérêt écologique global par les villes qui dominent leur région et équilibrent ainsi leur empreinte, dans un contexte de très fortes contraintes environnementales. C’est en somme « l’après-catastrophe.

Conclusion

Un regard qui change très progressivement : principe de réalité de la part des aménageurs (passer de la « lutte contre » à la « politique de ») et territoire répondant aux aspirations résidentielles des ménages. Le défi de la durabilité urbaine reste entier notamment en matière de transport, mais les innovations sont multiples dans ce domaine.

Les territoires périurbains sont désormais « d’âge mur » : très divers par leurs morphologies, leurs atouts et contraintes, et par leur population, ils représentent aujourd’hui une part croissante de la réalité urbaine française. Les tâtonnements des prospectivistes disent assez combien il est aujourd’hui impossible de savoir à quoi ressembleront et – c’est au moins aussi important – comment nous nous représenterons ces espaces inclassables.

Documents joints

Habiter les territoires périurbains en France

Support de la conférence d'Hadrien Dubucs à l'IUFM de Nouméa, 11 septembre 2013

PDF - 51 kio

Habiter les territoires périurbains en France

Support documentaire de la conférence de Hadrien Dubucs

PDF - 1.9 Mio

Dans la même rubrique

Webconférence sur « Transmission de mémoires liées aux passés difficiles : l’exemple de la Nouvelle-Calédonie »

Cette webconférence a été animée le 27 mai 2025 par Clara Filippi, doctorante.

Conférence du trinôme académique

Invitation à la conférence organisée par le trinôme académique de Nouvelle-Calédonie sur « Les actions de l'Etat en mer au large du lagon calédonien »

Conférence en ligne sur le thème de la "Transmission des mémoires liées aux passés difficiles : l’exemple de la Nouvelle-Calédonie"

Avis de conférence en ligne sur le thème de la "Transmission de mémoires liées aux passés difficiles : l'exemple de la Nouvelle-Calédonie" par Clara FILIPPI, le mardi 27 mai.