Les Européens et la cinquième partie du monde.

Contacts Oceanie_Pacifique Seconde

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

Le thème général du programme d’histoire de la classe de seconde, « les Européens dans l’histoire du monde », est très européo-centré. Les voyages de découvertes, par exemple, ne sont pas perçus de la même manière à Strasbourg et à Poindimié : en Nouvelle-Calédonie, les élèves descendent tout autant des « découvreurs » que des « découverts » ! Le thème général doit donc être replacé dans ce contexte : un public pluriculturel qui cherche à accepter, enfin, son histoire commune.

Introduction

L’ensemble documentaire proposé couvre le thème 4 du programme d’histoire de la classe de seconde auquel il est conseillé de consacrer 10 à 11 heures. Il propose, en effet, des pistes de mise en œuvre pour les questions suivantes : Un navigateur européen et ses voyages de découvertes et d’exploration ; Les premiers contacts en Océanie et leurs conséquences au XIXe ; et L’essor d’un nouvel esprit scientifique et technique.

Il invite, au long de trois siècles, à découvrir les îles du Pacifique et leurs habitants à travers le regard de trois navigateurs européens. Il invite surtout à découvrir, à partir de l’étude des sources, comment s’est construite, au fil du temps, une vision occidentale et largement rêvée de l’Océanie.

Il s’articule autour de trois documents, de nature et d’époque différentes, qui permettent d’appréhender des évolutions entre le XVIIe et le XIXe siècles : Quiros, l’hidalgo devenu conquistador, qui croit découvrir le continent austral ; Bougainville, le courtisan devenu explorateur, qui croit découvrir le bon sauvage ; et Dumont d’Urville, le marin devenu savant, qui croit découvrir les races océaniennes. Si on veut suivre la linéarité du programme on peut étudier les thèmes dans cet ordre :

| Document | Thème | Nature | Date | Mythe |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Un navigateur... | Acte juridique | XVIIe | Le continent austral |

| 2 | Les premiers contacts... | Texte littéraire | XVIIIe | Le bon sauvage |

| 3 | Un nouvel esprit... | Carte ancienne | XIXe | Les races océaniennes |

A chacun des trois documents est associé un dossier explicatif permettant éventuellement à l’élève de les commenter. Mais les dossiers contenant de nombreux textes et illustrations, il est possible de concevoir d’autres types d’exercices, en particulier en associant des éléments de différents dossiers. Par exemple il peut être intéressant de comparer les visions européennes des femmes polynésiennes (avec Bougainville) et des femmes mélanésiennes (avec d’Urville) ; ou bien d’apprécier l’évolution des techniques de cartographie, donc de navigation, donc d’astronomie, d’une expédition à l’autre.

L’ensemble documentaire offre ainsi des pistes pour étudier différentes problématiques possibles : Sur quel droit se fonde la légitimité d’une prise de possession ? Quel critère rationnel a permis aux savants européens de distinguer les Mélanésiens des Polynésiens ? Pourquoi l’hospitalité polynésienne fait-elle davantage rêver que l’accueil mélanésien ? Comment a évolué la représentation cartographique de l’espace océanien ? etc…

Les sources sont regroupées en dernière page et sont associées à des liens permettant de consulter en ligne, voire de télécharger la plupart d’entre elles. Une version élève du dossier documentaire, plus interactive, est proposée ci-dessous. Il suffit de télécharger l’archive (fichier zip) et de la décompacter, par exemple, sur un réseau local.

++++

Document 1

LA PRISE DE POSSESSION DE LA TERRE AUSTRALE, LE 14 MAI 1606.

Dans ces contrées du Sud, inconnues jusqu’à présent, où je me trouve et où je suis venu avec la permission du Très Saint Pontife romain Clément VIII, et sur l’ordre du roi Don Philippe III, roi d’Espagne, […] moi, le capitaine Pedro Fernandez de Quiros, au nom de la Très Sainte Trinité, je prends possession de toutes les îles et de toutes les terres que j’ai découvertes et que je désire découvrir jusqu’au Pôle.

J’[en] prends possession […] au nom de Jésus-Christ, salut de tous les peuples, aussi inconnus soient-ils, et au nom de sa Très Sainte mère la Vierge Marie de Lorette, au nom de Saint Pierre et de Saint Paul, de tous les saints apôtres et de tous leurs disciples, au nom du Vicaire Universel du Christ, le Pontife romain, au nom de toute l’Eglise Catholique […]. Je les prends pour que l’on prêche le saint et sacré Evangile à tous les naturels de cette région avec zèle et sincérité.

J’[en] prends possession au nom de mon père Saint François, de tout son ordre et de ses profès, et au nom des quatre prêtres ici présents […] et au nom des deux frères lais […]. Je désire que ce soit de cet ordre que viennent tous les ouvriers qui défricheront et cultiveront cette vigne du Seigneur, ainsi que les laboureurs qui sèmeront sa sainte parole et sa sainte doctrine et en recueilleront les fruits […].

J’[en] prends possession au nom de Jean de Dieu et de tous les frères profès de son ordre […] pour qu’eux-mêmes fondent, administrent et conservent […] tous les hôpitaux qu’il y aura dans cette région et qui sont nécessaires pour que notre conduite puisse séduire les naturels […].

J’[en] prends possession en vertu du droit que Sa Sainteté et Sa Majesté décideront juste de procéder à la répartition des terres et à l’encomienda de leurs naturels à ceux qui les découvriront, peupleront, défendront et conserveront […].

Enfin je prends possession de cette baie […], appelée baie de San Felipe y de Santiago […], de l’endroit où l’on fondera la ville de la Nueva Hierusalem, par 15°1/3 de latitude, de toutes les terres que j’ai vues et que je vois, et de toute cette région du sud, jusqu’au Pôle, qui s’appellera désormais Austrialia del Espiritu Santo, avec toutes ses dépendances et possessions, et cela à jamais comme le prévoit le droit, au nom du roi Don Philippe, troisième de ce nom, roi des Espagnes et des Indes orientales et occidentales […], qui a financé cette flotte […].

, Histoire de la découverte des régions australes, Trad. A. Baert, L’Harmattan, 2001

Pedro Fernandez de Quiros (1561-1615) est un hidalgo (membre de la petite noblesse) et navigateur espagnol d’origine portugaise.

Approfondissement

En 1595 il est le pilote d’une l’expédition conduite par le navigateur espagnol Mendana qui découvre les archipels des Marquises et des Santa-Cruz. Mendana avait déjà découvert les îles "du roi Salomon" lors d’une précédente expédition en 1568. En 1600 Quiros se rend à Rome (comme trois millions de pèlerins cette année-là) et reçoit la bénédiction du pape Clément VIII ainsi qu’un fragment de "la Vraie Croix". En décembre 1605, Quiros commande une expédition qui part de Callao au Pérou. Après avoir touché, le premier, les îles Cook, il parvient au nord de l’archipel du Vanuatu et pense avoir découvert le continent austral. Quiros souhaite y fonder une colonie mais des heurts avec les indigènes et des tensions parmi l’équipage l’amènent à renoncer à son projet. Au retour, les navires sont séparés par la tempête ; son second, Luis Valez de Torres, rallie les Philippines après avoir découvert, entre la Nouvelle-Guinée et l’Australie, le détroit qui porte son nom. Quiros parvient au Mexique en novembre 1606 et il rentre à Madrid en 1607 afin de faire financer une nouvelle expédition. C’est dans ce but qu’il rédige, sans succès, ses récits de voyage.

D’après Annie Baert, Le Paradis terrestre, un mythe espagnol en Océanie, L’Harmattan, 1999.

++++Histoire de la découverte des régions australes

Cet ouvrage est le récit de trois voyages effectués dans le Pacifique par les Espagnols à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècles. Il en subsiste aujourd’hui trois copies (datant du XVIIIe siècle) conservées à Madrid. En 2001, la maison d’édition l’Harmattan en a publié une traduction en français réalisée par Annie Baert.

Approfondissement

Par ses récits, Quiros cherche surtout à intéresser les princes espagnols à ses rêves de conquête. Il tient à montrer que les terres qu’il a découvertes constituent un véritable Paradis terrestre, facile à conquérir, et qu’elles méritent que l’on finance une nouvelle expédition d’exploration et de colonisation :

Les nations qui peuplent cette région sont nombreuses : il en est de couleur claire, brune ou d’autres semblables à des mulâtres, à des Indiens, d’autres sont encore de sang mêlé [...]. On ne leur connait aucune espèce d’ouvrage fortifié, ni de remparts, aucune force organisée, ni roi, ni lois. Ce ne sont que de simples peuples divisés en factions rivales. Leurs armes ne sont que des arcs et des flèches sans poison, des massues [...] et des armes de jet en bois. Ces gens couvrent leurs parties honteuses, ils sont propres, gais, doués de raison et reconnaissants [...]. Il sera facile de les pacifier, de les endoctriner et de les satisfaire [...]. L’aisance et l’agrément de la vie en ces lieux doit, à l’évidence, correspondre aux vertus de cette terre bien cultivée, fraîche et riante [...]. Le ciel me paraît ici clément et la nature bien ordonnée [...].

++++Prise de possession

Une prise de possession est un acte juridique par lequel un gouvernement déclare établir sa souveraineté sur un territoire qu’il découvre ou qu’il considère comme n’appartenant à aucune autre puissance. Elle peut être marquée par une cérémonie officielle dont le souvenir est parfois inscrit dans le paysage alentour (pose d’une plaque, édification d’un monument) afin de signaler aux futurs visiteurs de la région qu’ils ont été devancés, et qu’ils sont donc dans l’incapacité de se déclarer maîtres de ce territoire à leur tour.

Approfondissement

Une autre puissance peut remettre en cause cette souveraineté, mais c’est un motif de conflit international. Les traités de Tordesillas, signé en 1494, et de Saragosse, signé en 1529, partageaient les terres - découvertes et à découvrir - entre les deux principales puissances coloniales de l’époque : l’Espagne et le Portugal. Philippe III porte les deux couronnes. Mais cette domination est en train de s’effriter : dès 1600, la Compagnie hollandaise des Indes orientales exploite les épices sur l’île de Java et les corsaires hollandais et anglais traquent les galions espagnols sur toutes les mers. Le droit international, à l’époque (et pour longtemps encore), c’est avant tout le droit du plus fort.

Le 14 mai 1606, jour de la Pentecôte (fête de l’Esprit saint), Quiros fait planter, sur la terre qu’il vient de découvrir, l’étendard royal qu’on lui a confié à Madrid et il fait ériger une croix de bois. Puis il fait prononcer le discours de prise de possession avant de signer les procès-verbaux avec les témoins. La cérémonie de prise de possession se termine ainsi :

On dit trois messes, puis notre père commissaire en dit une quatrième, qui fut chantée. Tous communièrent avec ferveur [...]. Les soldats tirèrent une salve de leurs mousquets et leurs arquebuses, les artilleurs leurs pétards et leurs roues et, au milieu de ce vacarme, quelqu’un dit à grands cris : "Dites tous, et répétez sans fin : Vive la foi du Christ !" Ils le crièrent avec un plaisir infini et c’est ainsi que se termina cette fête.

++++Le continent austral

Au XVIeme siècle, lorsque les Européens se rendirent compte que l’Amérique n’était pas le fabuleux pays de l’or (Eldorado), ils imaginèrent que le pays de l’or était un continent austral encore inconnu, la Terra australis incognita (ou nondum detecta, ou magellanique) dont on suppose l’existence depuis l’Antiquité.

Approfondissement

Sur les cartes établies par le géographe Ptolémée, vers 150 après J.C., était représenté un vaste continent austral destiné à "équilibrer" les continents de l’hémisphère Nord (Europe et Asie). Sur les cartes chrétiennes du moyen-âge, qui faisaient de Jérusalem le centre du monde, les terres situées au delà du monde connu étaient peuplées de démons et d’êtres fantastiques. Sur cette carte du monde datant du XIIIe siècle, le monde est plat, la Méditerranée est au centre, l’Europe à gauche, l’Asie en haut et l’Afrique à droite. A l’extrême droite, la légende indique : "le quatrième continent, qui demeure inconnu, est rendu inhabitable par le feu solaire qui y règne. On dit que c’est le domaine des sciapodes, des créatures à un pied, qui restent couchés sur le dos à l’ombre de leur énorme pied".

C’est seulement à la fin du XVIIIe siècle, après les voyages de découvertes de Bougainville et surtout de Cook, que les Européens renoncent à découvrir un vaste continent dans l’hémisphère sud :

++++Clément VIII

Ippolito Aldobrandini, un noble de Florence, est né en 1536 et mort en mars 1605. Il est élu pape en 1592 sous le nom de Clément VIII.

++++Philippe III

Philippe III est né en 1578 et mort en 1621. Il est le fils de Philippe II et de sa quatrième épouse (et nièce) Anne d’Autriche. A la mort de son père, en 1598, il devient roi d’Espagne et roi du Portugal. Monarque de santé fragile, d’une grande piété, il vit dans le luxe de sa Cour et laisse gouverner le duc de Lerma.

Approfondissement

Sous son règne, à la fin du "siècle d’or" espagnol, l’Espagne doit affronter la révolte des Provinces-Unies (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) appuyée par l’Angleterre. L’Espagne est alors le principal soutien de la papauté et de l’Eglise catholique face à une Europe du Nord gagnée par la Réforme (les Eglises protestantes). Malgré les cargaisons de métaux précieux ramenées d’Amérique, le pays, vidé en partie de ses habitants qui émigrent dans le Nouveau Monde, est en proie à de graves difficultés économiques (inflation) et sociales (inégalités).

++++Naturels

C’est un nom commun signifiant "habitants originaires du pays" ; aujourd’hui on lui préfère son synonyme : "indigènes". Il signifie aussi "proche de la Nature", donc "sauvage". Mais dans son récit, Quiros utilise surtout le terme "Indiens" pour désigner les habitants des Mers du Sud. On appelle ainsi, à l’époque, les habitants des Indes occidentales et orientales ainsi que ceux des îles du Pacifique.

Approfondissement

Les Espagnols ont du mal à communiquer avec les indigènes. Ils ne comprennent pas leurs réactions et finissent souvent par s’imposer par la force. A Santo, après la prise de possession, les soldats de Quiros ont volé de la nourriture dans un village abandonné précipitamment par ses habitants et enlevé trois jeunes garçons afin de les ramener en Espagne. Quiros s’en sert pour obtenir des vivres :

On fit comprendre aux Indiens qu’on n’avait tiré des coups de mousquet que parce qu’ils avaient lancé des flèches. Ils répondirent que ce n’était pas eux qui l’avaient fait, mais un autre clan, et qu’il fallait leur rendre les trois garçons. On leur dit d’apporter des poules, des porcs et des fruits et qu’on les leur rendrait aussitôt. [...] Le lendemain on entendit la sonnerie de leurs trompes de coquillage. Les chaloupes partirent aussitôt avec, à leur bord, un bouc et une chèvre qu’on voulait laisser aux Indiens pour qu’ils fassent souche. [...] Ayant pris les deux porcs trouvés sur le rivage, les nôtres remirent le bouc et la chèvre aux Indiens qui les examinèrent avec attention et en échangeant force commentaires à mi-voix. Les parents réclamèrent leurs enfants et, comme on ne les leur rendit pas, ils dirent qu’ils amèneraient d’autres porcs et demandèrent aux nôtres de revenir à terre dès qu’ils les appelleraient. Dans l’après-midi ils firent le même signal : les chaloupes descendirent à terre où ils ne virent que le bouc et la chèvre qu’on avait attachés et auprès desquels se tenaient deux Indiens qui leur dirent de venir les chercher car ils n’en voulaient pas. Sentant que la situation était délicate, on regarda soigneusement à travers les bois, où on aperçut de nombreux Indiens avec leurs arcs et leurs flèches. [...] on tira des coups de mousquet : dès qu’ils les entendirent, les Indiens s’enfuirent en toute hâte et en poussant de grands cris. Les nôtres récupérèrent alors la chèvre et le bouc et revinrent aux navires. Ensuite, l’aîné des garçons, que l’on appellera plus tard Pablo, dit au capitaine [Quiros parle de lui à la troisième personne] à plusieurs reprises sur un ton émouvant : "Teatali",. Il devait sans doute lui demander de le laisser partir, mais le capitaine lui répondit : " Tais-toi, mon enfant, tu ne sais pas de quoi tu parles ; ce qui t’attend vaut bien plus que la vie avec parents et amis païens".

++++Saint François d’Assise

Giovanni di Pietro Bernardone (1181 - 1226) est un mystique italien qui a fondé un ordre religieux mendiant, l’ordre des frères mineurs. Il a été canonisé en 1228. Les frères mineurs sont plus connus sous le nom de franciscains.

Approfondissement

Lorsqu’ils rentrent dans un ordre, les frères (et les soeurs) font le voeu de respecter certaines règles (pauvreté, chasteté, obéissance). Les franciscains abandonnent tous leurs biens et s’habillent d’une simple robe de laine (un froc) avec une capuche et une ceinture de corde. Ils se consacrent à la prière et à l’évangélisation. A l’époque de Quiros ils sont très actifs au Pérou et au Chili.

Les frères lai, ou convers, sont des moines qui s’occupent davantage des travaux manuels et de la gestion des abbayes que de lectures et de prières. Ils viennent souvent de milieux plus modestes et moins éduqués que les autres moines. Les profès ont prononcé leurs voeux mais ils entrent souvent dans un ordre pour une période temporaire (quelques années).

++++Jean de Dieu

Joao Cidade (1485 - 1550) est un mystique portugais qui a fondé un ordre religieux hospitalier, l’ordre des Hospitalier de Saint Jean de Dieu. Il n’est canonisé qu’en 1690.

Les profès ont prononcé leurs voeux mais ils entrent souvent dans un ordre pour une période temporaire (quelques années).

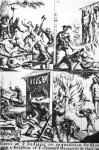

++++Encomienda

L’encomienda est le système colonial espagnol mis en place dès la découverte de l’Amérique. Le roi attribue un territoire à un encomendero qui peut exploiter (gratuitement) la main d’oeuvre indigène à condition de l’évangéliser.

Illustrations de Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer nueva corónica y buen gobierno, 1615.

Approfondissement

C’est donc une forme de servage qui oblige les indigènes à travailler dans l’artisanat ou dans les mines (surtout à la recherche de l’or) et plus souvent dans l’agriculture. Les membres des expéditions de découverte (et en premier lieu leur capitaine) espèrent découvrir de nouvelles terres afin d’en devenir les premiers encomenderos et de faire fortune.

Exploitation d’une mine d’or en Amérique, d’après Théodore de Bry

En 1550, Bartolomé de las Casas a dénoncé ce système de quasi-esclavage et la cruauté des Espagnols dans un livre : Brevisima Relación de la Destruccíon de Las Indias, 1551. Il a défendu les droits des Indiens lors de la controverse de Valladolid, mais le système de l’encomienda est devenu général dans l’empire espagnol au XVIIe siècle.

++++Austrialia del Espiritu Santo

Austrialia est un nom composé par Quiros à partir d’austral (du sud) et de Austria (Autriche) en hommage à Marguerite d’Autriche, la femme (et cousine) du roi Philippe III et à la famille des Habsbourg. Quiros est persuadé d’avoir trouvé la Terra australis nondum cognita (terre australe restant à découvrir) representée, par exemple, sur ce planisphère de 1570. Il écrit au Roi : "cette région inconnue représente le quart du globe et pourrait contenir le double des royaumes et provinces que votre Majesté possède à présent".

Approfondissement

Au XVIe siècle les navigateurs savent mesurer leur latitude mais ils ne parviennent pas à estimer correctement leur longitude, ce qui ne facilite pas le travail des cartographes. La latitude se calcule en mesurant la hauteur d’un astre (le soleil par exemple) au dessus de l’horizon et Quiros utilise différents instruments : l’astrolabe, le quadrant et l’arbalestrille avec une précision assez bonne ( 1/2 degré, soit 30 milles nautiques ou 55 km).

Pour calculer, en mer, la longitude il faut mesurer le décalage horaire entre sa position et le méridien de départ et cette mesure ne sera vraiment précise qu’à la fin du XVIIIe siècle (l’époque de James Cook) avec l’arrivée des chronomètres de marine. Pour cette raison, de nombreuses îles découvertes au XVIe siècle sont aussitôt "perdues" car on est incapable de les retrouver. Quiros utilise des sabliers, peu fiables, et se contente d’estimer la distance parcourue en fonction de l’allure du navire. Par exemple Quiros estime que Nueva Hierusalem se trouve à 5 780 milles nautiques du Pérou alors qu’elle en est à 6 663 milles nautiques, soit une erreur de 883 milles nautiques (1 600 km).

D’après Annie Baert, Le Paradis terrestre, un mythe espagnol en Océanie, L’Harmattan, 1999.

Cette technique se perfectionne au cours du XVIIe siècle. On mesurera alors la vitesse grâce au bateau de loch, une planchette reliée à une corde comportant des noeuds régulièrement espacés, qu’on laissait filer le long du navire. En espaçant les noeuds de 14,4 mètres et en calibrant le sablier sur 28 secondes, chaque noeud correspondra alors à 1mille marin par heure. On mesurera aussi régulièrement la profondeur sous le navire (en brasses).

Il faudra attendre le passage du navigateur français Louis-Antoine de Bougainville, en 1768, pour que l’archipel découvert par Quiros soit enfin reconnu en partie et placé sur les cartes. Bougainville le rebaptisera Grande-Cyclades. En 1774, James Cook reconnaît l’ensemble de l’archipel et le rebaptise à son tour Nouvelles-Hébrides. Depuis l’indépendance, en 1980, l’archipel s’appelle désormais Vanuatu. L’île découverte par Quiros porte toujours le nom d’Espiritu Santo.

++++La flotte de Quiros

La flotte commandée par Quiros comprend trois navires : le Santos Pedro y Pablo, le San Pedro et Los Tres Reyes Magos. Ce dernier est une patache, ou zabra, un petit navire (30 tonneaux) portant deux mâts gréés de voiles latines (triangulaires). Les deux autres sont des naos (ancêtre du galion), des navires de haut bord (150 et 120 tonneaux) portant des voiles carrées sur le mât de misaine et sur le grand mât et une voile latine sur le mât d’artimon (à l’arrière).

Approfondissement

Les naos sont comparables aux nefs et aux caraques des autres pays européens. Les superstructures, à l’avant et à l’arrière, avaient tendance à déséquilibrer le navire. C’est à bord d’une nao, accompagnée de deux caravelles (une "redonda" et une "latina"), que Christophe Colomb a découvert l’Amérique un siècle plus tôt.

Les navires disposent d’une artillerie et l’équipage compte 300 hommes (une centaine par navire) dont de nombreux soldats. L’expédition doit être en mesure de résister à une attaque des indigènes assemblés en grand nombre, mais aussi aux raids effectués par les pirates et les navires de guerre anglais et hollandais.Les navires embarquent des provisions pour 12 mois et sont censés rebrousser chemin au bout de six mois. Le seul moyen d’obtenir des vivres frais est le troc avec les indigènes.

++++

Document 2

LE SEJOUR A LA NOUVELLE-CYTHERE, EN AVRIL 1768

Au roi

Sire, le voyage dont je vais rendre compte est le premier de cette espèce entrepris par les Français […].

Le 2 avril, à dix heures du matin, nous aperçûmes dans le nord-nord-est une montagne haute et fort escarpée qui nous parut isolée ; je la nommai […] le pic de la Boudeuse […]. A mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L’affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d’amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d’oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l’agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s’enveloppent. Elles nous firent d’abord, de leurs pirogues, des agaceries […]. Les hommes […] nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle […].

Je me croyais transporté dans le jardin d’Eden : nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse […]. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleines mains sur lui. Nous trouvions des troupes d’hommes et de femmes assises à l’ombre des vergers […] ; partout nous voyions régner l’hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur.[…]. L’air qu’on respire, les chants, la danse presque toujours accompagnée de postures lascives, tout rappelle à chaque instant les douceurs de l’amour, tout crie de s’y livrer […].

Notre chirurgien major m’a assuré qu’il avait vu sur plusieurs les traces de la petite vérole, et j’avais pris toutes les mesures possibles pour que nous ne leur communiquassions pas l’autre, ne pouvant supposer qu’ils en fussent attaqués […]. L’île, à laquelle on avait d’abord donné le nom de Nouvelle-Cythère, reçoit de ses habitants celui de Tahiti. Sa latitude de 17°37’03’’ à notre camp a été conclue de plusieurs hauteurs méridiennes du soleil observées à terre avec un quart de cercle. Sa longitude de 150°40’17’’à l’ouest de Paris a été déterminée par onze observations de la lune, selon la méthode des angles horaires [...].

Le 15 à six heures du matin, les vents étant de terre et le ciel à l’orage, nous levâmes notre ancre [...].

Le comte Louis Antoine de Bougainville (1729-1811) est le premier navigateur français a avoir effectué un tour du monde. Homme de Cour et intellectuel, il observe les îles du Pacifique et leurs habitants avec le regard éclairé d’un homme du XVIIIe siècle. Associé à l’île de Tahiti dont il prend brièvement possession en 1768, il a aussi laissé son nom a une plante volubile découverte au Brésil : la bougainvillée.

Approfondissement

[...] un homme curieux qui passe d’une vie sédentaire et de plaisirs au métier actif, pénible, usant et dissipé du voyageur.

Issu d’une famille de juristes, Bougainville poursuit des études de droit et devient avocat au parlement de Paris. Passionné de mathématiques, il publie en 1754 un traité de calcul intégral. Mais il rêve d’une carrière militaire et en 1756, il devient l’aide de camp de Montcalm, commandant des troupes françaises au Canada. C’est au cours du voyage de France au Québec qu’il s’initie à la navigation. En 1763 il part coloniser les îles Falkland, découvertes par les Anglais et rebaptisées Malouines. Il en prend possession, mais dès 1765 il est contraint de céder cette colonie aux Espagnols qui les nomment Malvinas.

En 1766, il reçoit le commandement de La Boudeuse et de L’Etoile et quitte Brest le 5 décembre pour un voyage de découvertes. Bougainville publie en 1771 le récit de son voyage sous le titre "Voyage autour du monde" qui connait un certain succès.

Il est élu à l’Académie française et devient membre de l’Académie de marine. Il prend part ensuite en 1778 à la guerre d’Indépendance américaine au cours de laquelle il s’illustre notamment dans les batailles de Newport et de Boston. En 1785, il participe aux préparatifs de l’expédition de La Pérouse qui doit s’embarquer sur La Boussole et L’Astrolabe. Le roi veut lui confier le ministère de la Marine, mais il décline l’offre. Après avoir échappé aux massacres de la Terreur, il se retire de la vie publique et se consacre à nouveau à ses recherches scientifiques. Il sera toutefois chargé de préparer la campagne de Bonaparte en Egypte. Napoléon le nomme sénateur puis comte d’Empire en 1808. Il meurt à Paris le 20 août 1811 et repose désormais au Panthéon.

Le monde dans lequel évolue Bougainville est celui de l’aristocratie. Sa carrière, toute entière au service de l’Etat, doit tout à la volonté du souverain. Mais pour convaincre Louis XV, il vaut mieux s’adresser à sa maîtresse en titre. Bougainville est ainsi le protégé de madame de Pompadour qui a une forte influence sur le roi jusqu’à sa mort en 1764. Le XVIIIe siècle, après la mort de Louis XIV, est aussi le siècle libertin, celui des libre-penseurs qui remettent en cause l’ordre établi en montrant qu’on peut suivre sa propre morale. Dans la littérature de l’époque, le libertin est aussi connu pour être un homme aux moeurs légères, un aristocrate dépravé qui s’affranchit de toute morale. Les lecteurs sont alors friands de ce genre de romans.

++++Voyage autour du monde

Sur les navires, les capitaines doivent tenir un "journal de bord" dans lequel ils consignent quotidiennement les évènements. Au retour, ce journal sert de plus en plus de base à la rédaction d’un "récit de voyage" chronologique, divertissant et instructif dont le public européen devient friand au XVIIIe siècle. Le récit du voyage de Bougainville connait un grand succès puisqu’il est réédité, par la maison Saillant & Nyon, dès l’année suivante.

Approfondissement

Bougainville profite de la réédition de l’ouvrage pour ajouter de nombreux passages répondant aux critiques. Ainsi, dans une partie de son Discours préliminaire, au début de l’ouvrage il a ajouté ceci :

Avant que de le commencer, qu’il me soit permis de prévenir qu’on ne doit pas en regarder la relation comme un ouvrage d’amusement : c’est surtout pour les marins qu’elle est faite […]. Je suis voyageur et marin, c’est-à-dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d’écrivains paresseux et superbes qui, dans l’ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants [...].

Le XVIIIe siècle est l’époque des Lumières ; le public averti est avide de connaissances. Le goût pour les voyages se développe et entraine la constitution de "cabinets de curiosités", véritables bric-à-bracs où les amateurs collectionnent les objets exotiques et réalisent d’insolites expériences scientifiques. Les gens à la mode se doivent d’être invités dans les salons tenus par des dames du monde qui sont aussi des intellectuelles et où circulent les idées du moment. Avant même que ne paraisse son récit, Bougainville ne se fait pas prier pour narrer ses aventures extraordinaires et exhiber Aoutourou, le fidèle Tahitien qu’il a ramené des Mers du Sud.

Une conversation dans le salon de Mme Doublet le 23 mars 1769 : "Mr de Bougainville raconte beaucoup de choses de son voyage. Il prétend, entre autres merveilles, avoir découvert aux terres australes une nouvelle île, dont les moeurs sont admirables, dont l’administration ferait honte aux gouvernements les plus policés d’Europe".

Certainement, les hommes qui l’accompagnaient, du simple mousse au prince de Nassau, ont contribué eux aussi à propager le récit du voyage, parfois en publiant leur version, dans toutes les couches de la société.

Les philosophe des Lumières côtoient ce milieu d’aristocrates et de grands bourgeois intellectuels et Diderot, notamment, exploite le retentissement autour du récit du navigateur et du mythe du "bon sauvage". Il s’agit pour Diderot, comme pour Montaigne avant lui, d’opposer la sagesse, la simplicité, la liberté, la tolérance et l’innocence des Tahitiens à l’injustice, à la jalousie, au mépris et à la cruauté des Européens.

Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ce soit de l’arrivée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux.

Taxé de naïveté, Bougainville profite de la réédition de son ouvrage pour contraster le portrait qu’il brosse des Tahitiens :

J’ai dit plus haut que les habitants de Tahiti nous avaient paru vivre dans un bonheur digne d’envie. Nous les avions crus presque égaux entre eux, ou du moins jouissant d’une liberté qui n’était soumise qu’aux lois établies pour le bonheur de tous. Je me trompais, la distinction des rangs est fort marquée à Tahiti, et la disproportion cruelle. Les rois et les grands ont droit de vie ou de mort sur leurs esclaves et valets ; je serais même tenté de croire qu’ils ont aussi ce droit barbare sur les gens du peuple qu’ils nomment Tata-einou, hommes vils ; toujours est-il sûr que c’est dans cette classe infortunée qu’on prend les victimes pour les sacrifices humains.

++++La Nouvelle-Cythère

Même lorsque le découvreur connait la toponymie vernaculaire, il la remplace souvent par des noms de navigateurs, de bateaux, de personnages illustres (roi, ministres) ou familiers (femme). Bougainville donne le nom de Nouvelle-Cythère à Tahiti en référence à la mythologie gréco-romaine . Celle-ci voit, dans les eaux baignant l’île de Cythère (la Méditerranée), le lieu de naissance d’Aphrodite-Vénus, déesse de l’amour, de la séduction et de la beauté. Le mythe de Cythère est très en vogue en Europe au XVIIIe siècle.

Approfondissement

Nommer, débaptiser ou renommer sont des étapes naturelles dans [le] processus de reconnaissance. Car les noms des îles n’ont de sens, dans la logique maritime européenne, que s’ils désignent des lieux précis. Dès lors que les localisations se révèlent inexactes, le navigateur peut essayer de les rectifier, et peut aussi changer les noms. [...] les îles avaient des noms locaux d’origine, que les découvreurs ont presque systématiquement remplacés, dans la grande tradition de l’impérialisme triomphant. Les types de noms importés par les navigateurs sont assez réduits : renvoyant à la forme de l’île, au contexte de la découverte (date et saint du jour, nom du découvreur), les toponymes des XVIIe et XVIIIe siècle sont parfois redondants. Cependant, parce que les îles sont mal identifiées, parce que la primauté de tel ou tel découvreur est toujours contestable, ces noms semblent avoir une durée de vie limitée.

La prise de possession de Tahiti par la France se fait subrepticement. Le jeudi 14 avril au soir, veille de son départ, à l’insu des Tahitiens, Bougainville prend possession de l’île et de tout l’archipel dont elle fait partie.

La nuit je suis descendu à terre et j’ai enterré à 108 pas de la rivière où nous avons fait l’eau et à 13 pas du bord de la mer l’inscription suivante gravée sur un morceau de chêne : "L’an 1768, le 12 avril, nous, L. A. de Bougainville, colonel d’infanterie, capitaine des vaisseaux du roi, commandant ses frégates la Boudeuse et l’Etoile, par ordre et au nom de S.M.T.C. Louis XV, sous le ministère de M. de Choiseul, duc de Praslin, nous avons pris possession d’un archipel d’isles que nous avons nommé l’archipel de Bourbon, s’étendant depuis le 18° jusqu’au 16° de latitude méridionale et depuis le 149° jusqu’au 152° de longitude O du méridien de Paris, en foi de quoi, dans une des isles de cet archipel, située par les 17° 34’ de latitude australe et environ 151° de longitude O que nous avons nommée la Nouvelle-Cythère, nous avons laissé la présente inscription correspondante à l’acte de prise de possession, signé de nos états-majors et principaux officiers mariniers dont les noms sont cy joints dans une bouteille". Cette bouteille contenant la liste des deux états-majors et principaux officiers mariniers, bien bouchée et luttée de cire d’Espagne avec les armes du roi a été enterrée au dessus de l’inscription.

Bougainville a quitté l’Europe bien avant le retour de l’expédition britannique commandée par Samuel Wallis. Il a cependant certainement entendu parler, sur l’île, de la prise de possession d’Otaïti, renommée "île du roi George III", effectuée l’année précédente (le 25 juin 1767) par Wallis. Car celle ci a nécessité une escorte armée en raison du violent combat qui avait opposé la veille l’équipage du HMS Dolphin aux Tahitiens. Par la suite, les Britanniques ne manqueront pas de se moquer des prétentions des Français.

La gravure originale, datée de 1773, est visible à la Princeton University library

La rivalité entre grandes puissances se manifeste encore lorsque Bougainville n’hésite pas, trois mois plus tard, à prendre possession sans vergogne d’une île de l’archipel de Bismarck déjà manifestement appropriée :

Les bateaux ont été visiter le fond de la baie où ils y ont reconnu que les Anglais nous y avaient devancés. Un abattage de bois assez considérable et tout nouveau, une moitié de plaque de plomb plaquée sur un arbre avec de longs clous dont les Indiens d’alentour avaient arraché la plus grande partie où l’on découvrait encore les mots de "Majesté" et "prise de possession", en anglais, en sont les témoins certains [...]. Il a été gravé l’inscription suivante sur une planche de chêne qui a été enterrée dans le milieu environ de la côte de tribord de la baie, en y entrant : "l’an mil sept cent soixante-huit, le 12 juillet, nous, Louis-Antoine de Bougainville, colonel d’infanterie, capitaine des vaisseaux du Roy, commandant la frégate la Boudeuse et l’Etoile, au nom et par ordre de Sa Majesté très chrétienne, sous le ministère de M. de Choiseuil, duc de Praslin, nous avons pris possession de ces îles : en foy de quoy, nous avons laissé la présente inscription correspondante à l’acte de prise de possession que nous portons en France."

En 1774, une expédition espagnole tente à son tour d’établir un protectorat sur Tahiti (alors renommée "Amat") :

Le second voyage [Domingo de Boenechea est déjà venu à Tahiti en 1772] eut pour objet de créer la colonie missionnaire que les autorités espagnoles avaient dû décider d’implanter sur le rapport du Père Jose Amich. Le voyage, effectué du 20 septembre 1774 au 7 avril 1775 par la frégate Aguila accompagnée du bateau-magasin Jupiter, était dirigé par Boenechea assisté par don Thomas Gayangos, second à bord de l’Aguila ; le Jupiter était commandé par son propriétaire, don Jose de Andia y Varela. Avaient pris place à bord de l’Aguila deux Franciscains chargés de l’évangélisation de Tahiti, un soldat d’infanterie de marine qui devait servir d’interprète, Máximo Rodriguez, et deux des Tahitiens embarqués à bord de l’Aguila lors du précédent voyage, les deux autres étant morts à Lima [...]. Le 1er janvier 1775, une croix fut élevée et la mission organisée, les deux Pères, Narciso Gonzales et Geronimo Clot s’installant à terre avec Máximo Rodriguez et un domestique ; un traité fut signé avec les grands-chefs présents

qui reconnaissaient la souveraineté du roi d’Espagne. Puis avant de repartir pour Callao, les navires effectuèrent une reconnaissance de l’archipel, notamment des îles Sous-le-Vent [...].

En novembre 1775, une nouvelle expédition vient rapatrier les missionnaires, mettant un terme aux prétentions espagnoles dans le Pacifique sud.

++++La première circumnavigation française

La circumnavigation est une navigation effectuée autour d’un lieu. On peut faire une circumnavigation en Méditerranée mais ici il est question d’une navigation autour du monde. A l’époque de Bougainville, moins d’une vingtaine d’expéditions ont réussi ce périple et de vastes régions du monde restent inexplorées, en particulier dans le Pacifique.

Approfondissement

Bougainville pense que 13 expéditions l’ont précédé dans un voyage autour du monde. Une est espagnole (Magellan en 1522), cinq sont hollandaises (de Noort en 1601, Spilberg et Lemaire en 1617, l’Hermitte en 1626 et Roggeveen en 1723) et sept britanniques (Drake en 1580, Cavendish en 1588, Cowley en 1686, Wood Roger en 1711, Anson en 1741, Byron en 1766 et Wallis en 1768).

On voit que de ces treize voyages autour du monde aucun n’appartient à la nation française, et que six seulement ont été faits avec l’esprit de découverte ; savoir, ceux de Magellan, de Drake, de Lemaire, de Roggewin, de Byron et de Wallis ; les autres navigateurs, qui n’avaient pour objet que de s’enrichir par les courses sur les Espagnols, ont suivi des routes connues sans étendre la connaissance du globe.

Il s’agit donc d’un voyage de découvertes, dont l’objectif est de faire progresser les sciences et, en particulier, la géographie. Mais c’est aussi un voyage politique, dont l’objectif est de repérer les terres encore ouvertes à la colonisation, après la perte de la plupart des colonies françaises d’Amérique à l’issue de la Guerre de Sept ans (1754-1763) et l’échec de la prise de possession des Malouines.

Ce voyage au long cours est aussi l’occasion de tester, avec succès, une invention récente : la machine à dessaler l’eau de mer.

L’expédition de Bougainville est célèbre en raison de la « cucurbite » de Poissonnier-Desperrières, orgueil de ce médecin, aussi célèbre qu’intrigant, et qui lui valut une donation du Roi de 6 000 livres. Mais l’école Nantaise l’accuse d’avoir été le plagiaire et le profiteur de l’invention du nantais Jean Gautier dont la machine distillatoire avait été essayée sur le Triton en 1717. La fameuse cucurbite, mise en route de mars à juillet, de cinq heures du soir à six heures du matin, a donné par jour une barrique d’eau, utilisée pour la soupe et la cuisson de la viande et des légumes, sans doute parce que les mouvements du navire provoquaient des entraînements d’eau de mer. Les marins lui reprochaient la consommation de bois — et les risques d’incendie. Problème qui ne sera vraiment résolu qu’avec la navigation à vapeur.

++++La Boudeuse

La Boudeuse est la frégate que commande Bougainville. C’est un navire de guerre, qui est accompagné pour cette expédition de l’Etoile, un navire de transport. 330 hommes environ sont embarqués sur les deux navires.

Approfondissement

La Boudeuse est une frégate de 12 flambant neuve, un navire de guerre à trois mâts, de 550 tonneaux pour 40 mètres de long. Elle porte 32 canons.dont 26 canons de 12 livres (que Bougainville a fait remplacer par des canons de 8 pour gagner du poids) en batterie et 6 canons de 6 sur le pont. Elle fait partie d’une nouvelle classe de bâtiments (dont le prototype est l’Hermione, lancée en 1748) qui a remplacé les anciennes frégates de 8 (portant des canons de 8 livres). Suivant les progrès de l’armement naval, les frégates de 12 sont surclassées, après 1782, par les frégates de 18, puis par les frégates de 24 après 1794.

La Boudeuse avait un pont unique portant son artillerie et qui, au milieu, était en abord à environ 1,20 m au dessus de l’eau, il se relevait de quelques pouces vers l’avant et de quelques pieds vers l’arrière. Sous ce pont, un faux pont placé au milieu à environ 1,60 m sous les baux, donnait un vaste entrepont où logeait l’équipage ; matelots, mousses et soldats couchés dans des hamacs [le] partageaient avec les boeufs, moutons et cochons embarqués vivants pour les premiers jours de traversée [...]. Sur l’arrière, où le relèvement du pont donnait une hauteur supérieure, une cloison limitait la Sainte Barbe qui s’éclairait par deux petits sabords percés dans l’arcasse. Y logeaient les officiers mariniers et canonniers. Sur l’avant de cette Sainte Barbe, deux petites chambres de 2 X 2,50 m environ logeaient l’aumônier et le chirurgien. Au-dessus du pont, du grand mât à l’arrière, s’étendait le gaillard arrière, s’élevant à environ 1,80 m. Sous ce gaillard, à l’arrière, la grande chambre de 7 m de large sur 6 m de long, sur laquelle était prise la chambre de Bougainville. Elle était largement éclairée à l’arrière par une rangée de fenêtres, et donnait sur les côtés dans les bouteilles [constructions faites de chaque côté de la poupe, en dehors du vaisseau, revêtues et ornées de sculptures qui servent d’ornementations et de commodités pour les officiers]. Une vaste table était fixée au milieu entourée de sièges formant caissons à provisions. Sur l’avant de cette grande chambre, de chaque bord, on trouvait deux chambres de mêmes dimensions que celles du faux pont et prévues pour un ou deux officiers. Sous le reste s’abritait la bordée de quart. [...] Sous le gaillard avant, se trouvaient les cuisines ; officiers, maîtres, matelots et soldats ayant chacun la leur. Ces cuisines se limitaient d’ailleurs à un bac à sable et quelques marmites plus ou moins grosses [...]. Le gaillard d’arrière était réservé aux officiers et timoniers qui le partageaient avec quelques centaines de poules, oies, dindes, etc. Sous le faux pont, s’étendaient les soutes comprenant, à partir de l’arrière, la soute du maître canonnier, au-dessus de la soute à poudre. Puis la soute à pain, une vaste cale s’étendant jusqu’au grand mât contenait les vivres. Puis sur l’avant la soute à eau, puis la soute aux voiles et, sur l’arrière du mât de misaine, la soute aux câbles. Enfin à l’avant, la soute du maître de manoeuvres contenant filins et poulies, surmontant une deuxième soute aux poudres. Il est à remarquer que sur les navires de commerce un entrepont s’établissait au-dessus du pont, logeant passagers et équipage et tout l’espace sous le pont était disponible pour la cargaison. On comprend que Bougainville ait eu des difficultés à embarquer les vivres nécessaires à sa campagne dans ses soutes ainsi réduites.

La Boudeuse n’emporte que six mois de vivres aux capacités de conservation incertaines sous un climat chaud et humide. C’est pourquoi elle est accompagnée d’une flûte chargée d’emporter six mois de vivres supplémentaires. L’Etoile est un navire de transport, de 480 tonneaux. Elle porte 20 canons de 6 livres. Pour comparer, les plus grands vaisseaux de commerce de l’époque, ceux de la Compagnie des Indes, font 600 tonneaux. Malgré les dimensions des navires, l’espace sur les navires est exigu pour un aussi long voyage.

C’est le double environ de l’équipage d’un navire marchand de même taille. En outre, cet équipage comprend le naturaliste Commerson, l’astronome Véron et le cartographe Romainville ainsi que leurs domestiques.

A son retour, Bougainville se félicitera de n’avoir que peu de morts à déplorer dans son équipage. C’est vrai que, en deux ans et quatre mois, il n’y a eu que dix décès sur la Boudeuse :

[...] quatre ont péri noyés, deux sont mort du scorbut [...], deux de dysenterie contractée à Batavia [...], un de phtisie [...], et un de maladie indéterminée [...]. En fait, ce résultat, dix morts, accidents compris, pour 213 personnes embarquées sur la Boudeuse, et deux morts sur les 120 personnes de l’Etoile, était remarquable, comparés aux malheurs d’Anson, de Wallis, de Carteret et de Byron, et même de Cook à son premier voyage sur l’Endeavour [...]. Rappelons aussi, à titre de comparaison, que pour un voyage en Chine de deux ans, la mortalité moyenne des bâtiments de la Compagnie des Indes était de 20%, soit le cinquième de l’effectif.

Jeanne Baré, première circumnavigatrice de l’Histoire ?

Depuis quelque temps, il courait un bruit dans les deux navires que le domestique de M. de Commerçon, nommé Baré, était une femme. Sa structure, le son de sa voix, son menton sans barbe, son attention scrupuleuse à ne jamais changer de linge, ni faire ses nécessités devant qui que ce fut, plusieurs autres indices avaient fait naître et accréditaient le soupçon. Cependant, comment reconnaître une femme dans cet infatigable Baré, botaniste déjà fort exercé, que nous avions vu suivre son maître dans toutes ses herborisations, au milieu des neiges et sur les monts glacés du détroit de Magellan [...] ? Il fallait qu’une scène qui se passa à Tahiti changeât le soupçon en certitude. M. de Commerçon y descendit pour herboriser. A peine Baré, qui le suivait avec les cahiers sous son bras, eut mis pied à terre, que les Tahitiens l’entourent, crient que c’est une femme et veulent lui faire les honneurs de l’île. Le chevalier de Bournand, qui était de garde à terre, fut obligé de venir à son secours et de l’escorter jusqu’au bateau. Depuis ce temps il était assez difficile d’empêcher que les matelots n’alarmassent quelquefois sa pudeur. Quand je fus à bord de L’Étoile, Baré, les yeux baignés de larmes,m’avoua qu’elle était une fille : elle me dit qu’à Rochefort elle avait trompé son maître en se présentant à lui sous des habits d’homme au moment même de son embarquement ; [...] que, née en Bourgogne et orpheline, la perte d’un procès l’avait réduite dans la misère et lui avait fait prendre le parti de déguiser son sexe [...]. Elle n’est ni laide ni jolie, et n’a pas plus de vingt-six ou vingt-sept ans. Il faut convenir que, si les deux vaisseaux eussent fait naufrage sur quelque île déserte de ce vaste océan, la chance eût été fort singulière pour Baré.

++++Les échanges

Les navigateurs européens doivent nécessairement obtenir de l’eau et des vivres frais pour pouvoir poursuivre leur voyage. Afin de troquer avec les indigènes, les navires embarquent de grandes quantités d’objets manufacturés de peu de valeur : la pacotille. Les objets en fer, en particulier, attirent la convoitise des peuples qui ignorent le métal.

Approfondissement

La pacotille est une marchandise bon marché qui permet aux navigateurs de se ravitailler à peu de frais et aussi de se procurer facilement les plantes, les animaux et les objets d’art primitif qui iront enrichir les collections européennes (les musées apparaissent à la fin du XVIIe siècle). Par ailleurs, il est de tradition que les marins emportent eux aussi de la pacotille pour faire leur propre commerce lors des escales.

Les pirogues étaient revenues au navire dès le lever du soleil, et toute la journée on fit des échanges. Il s’ouvrit même de nouvelles branches de commerce ; outre les fruits de l’espèce de ceux apportés la veille et quelques autres rafraîchissements, tels que poules et pigeons, les insulaires apportèrent avec eux toutes sortes d’instruments pour la pêche, des herminettes de pierre, des étoffes singulières, des coquilles, etc. Ils demandaient en échange du fer et des pendants d’oreilles. […] les insulaires apportaient de toutes parts des fruits, des poules, des cochons, du poisson et des pièces de toile qu’ils échangeaient contre des clous, des outils, des perles fausses, des boutons et mille autres bagatelles qui étaient des trésors pour eux.

Bougainville nous donne une idée de ce qui était nécessaire pour ravitailler ses deux navires.

[…]Entre ce qui en a été consommé dans le séjour à terre et ce qui a été embarqué dans les deux navires, on a troqué plus de huit cents têtes de volailles et près de cent cinquante cochons ; encore, sans les travaux inquiétants des dernières journées, en aurait-on eu beaucoup davantage, car les habitants en apportaient de jour en jour un plus grand nombre.

La question des vivres est cruciale dans les voyages au XVIIIe siècle. Le voyage de Bougainville n’a pas été de tout repos et certains se plaignent que le manque de vivres frais a bien failli compromettre l’expédition et empêché tout réel travail d’exploration.

[...] l’écrivain du bord, le ronchonneux Saint-Germain, n’a pas tout à fait tort quand il note dans son journal : " la façon dépourvue de précaution dont cette traversée a été entreprise est d’autant plus sensible qu’elle nous fait perdre le fruit de nos peines". Evoquant toutes les îles aperçues et négligées, il ajoute : " mais pressés par le défaut de vivres nous n’avons pu en visiter aucune... Que pouvons-nous même dire de Cythère ?... A quoi se réduit l’utilité de ce voyage pour la nation ?" [...]. Mais constatons que le récit de Bougainville, comme ceux de ses compagnons, donne après Tahiti l’impression d’une course angoissée contre le temps, la faim et le scorbut [...]. Quand, après avoir quitté Tahiti le 15 avril 1768, il atteint quatre mois et demi plus tard le havre sauveur de Boero, il écrit ces lignes [...] : "personne ne pouvait se dire entièrement exempt du scorbut et la moitié de l’équipage était hors d’état de faire aucun travail. Huit jours de plus à la mer eussent assurément coûté la vie à un grand nombre, et la santé à presque tous. Les vivres qui nous restaient étaient si pourris et d’une odeur si cadavéreuse que les moments les plus durs de nos tristes journées étaient ceux où la cloche avertissait de prendre ces aliments degoûtants et malsains".

Pour dialoguer avec les indigènes, les Européens utilisent le langage corporel, mais très vite ils recrutent et forment des interprètes. C’est surtout le cas en Polynésie où les navigateurs constatent la présence d’une langue commune entre toutes les îles : la langue maohi ou maori. C’est plus difficile en Mélanésie où il existe des centaines de langues, parfois sur une même île. A Tahiti, un indigène a embarqué avec Bougainville. Il s’agit de Aoutourou, un homme d’une trentaine d’années, fils d’un chef de district et d’une captive originaire de Raïatea. Il a été le premier à monter à bord à l’arrivée des bateaux et il insiste (c’est Bougainville qui le dit) pour partir avec lui. Bougainville l’emmène en Europe où le Tahitien fait sensation dans les salons et où son naturel alimente les discussions sur le "bon sauvage". En 1770, Aoutourou embarque sur un navire à destination de son île natale, mais il meurt de la variole à l’île de France (Maurice) en 1771.

++++Les Tahitiennes

Bougainville et ses compagnons, comme les autres navigateurs de l’époque, s’extasient sur la beauté des femmes polynésiennes et sur leur absence de pudeur. Cette liberté des moeurs enchante les Européens qui vivent, eux, dans une société marquée par l’influence du christianisme et par la notion de péché.

Approfondissement

Selon Bougainville, le sort des femmes de Tahiti ressemble à celui des courtisanes.

La polygamie paraît générale chez eux, du moins parmi les principaux. Comme leur seule passion est l’amour, le grand nombre des femmes est le seul luxe des riches [...]. Ce n’est pas l’usage à Tahiti que les hommes, uniquement occupés de la pêche et de la guerre, laissent au sexe le plus faible les travaux pénibles du ménage et de la culture. Ici une douce oisiveté est le partage des femmes, et le soin de plaire leur plus sérieuse occupation. [...] la jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n’éprouve à cet égard aucune gêne ; tout l’invite à suivre le penchant de son coeur ou la loi de ses sens [...]. Il ne semble pas que le grand nombre d’amants passagers qu’elle peut avoir eu l’empêche de trouver ensuite un mari. Pourquoi donc résisterait-elle à l’influence du climat [...] ?

Les marins du Roi profitent de l’occasion pour se livrer à d’étranges marchandages.

Grand troc tout l’après-midi avec les Sauvages qui ne paroissent point étonnés de nous voir, sont fins commerçans mais de bonne foi. Il est venue dans une des pirogues une jeune et jolie fille presque nue qui montroit son sexe pour de petits clouds [...].

La liberté des moeurs, et singulièrement des rapports entre les sexes, a marqué les Européens, soumis à la stricte discipline militaire et censés pratiquer, durant leur longue traversée, l’abstinence sexuelle. Bougainville se vante d’ailleurs, à la fin du voyage, qu’aucun officier ne figure parmi les victimes des maladies vénériennes.

L’hygiène corporelle est aussi un motif d’étonnement pour les Européens.

[…] La plus grande propreté embellit encore ce peuple aimable. Ils se baignent sans cesse et jamais ils ne mangent ni ne boivent sans se laver avant et après.

C’est qu’en Europe, au XVIIIe siècle, l’hygiène est encore une science nouvelle qui cherche à comprendre et enrayer les épidémies qui frappent les grands centres urbains. On se méfie de l’eau qui est supposée enlever la couche de crasse qui protège la peau, favorisant ainsi le passage des miasmes qui transmettent le choléra et la typhoïde. L’eau courante, les cabinets de toilette, les lieux d’aisance et les égouts sont extrêmement rares.

De multiples freins au progrès de l’hygiène corporelle [existent comme] la méfiance persistante des médecins à l’égard de l’eau [...]. Rares sont les spécialistes qui conseillent de prendre plus d’un bain par mois. Hufeland [médecin du roi de Prusse] fait figure d’audacieux [en 1793] qui prescrit le rythme hebdomadaire [...]. "Baignez-vous si on vous l’ordonne ; conclut la comtesse de Bradi [dans un manuel de civilité] ; autrement ne prenez qu’un bain par mois au plus. Il y a je ne sais quoi d’oisif et de mou de s’établir ainsi au fond d’une baignoire, qui sied mal à une jeune fille".

Versailles, où Louis XV a sa Cour, est un véritable cloaque nauséabond.

Le parc, les jardins, le château même font lever le coeur par leurs mauvaises odeurs. Les passages de communication, les cours, les bâtiments des ailes, les corridors sont remplis d’urine et de matières fécales ; au pied même de l’aile des ministres, un charcutier saigne et grille ses porcs tous les matins ; l’avenue de Saint-Cloud est couverte d’eaux croupissantes et de chats morts.

++++Le jardin d’Eden

Le jardin d’Eden est le mythe juif (repris par les chrétiens et les musulmans) d’un Paradis perdu où l’homme vivait en harmonie avec la Nature. Après la découverte du Nouveau Monde et de ses habitants, les philosophes européens développent le mythe du "bon sauvage". Ils en profitent pour critiquer les moeurs dépravés de la société dans laquelle ils vivent en les comparant au mode de vie simple des peuples primitifs.

Approfondissement

Le jardin d’Eden, c’est le jardin des "délices" ("eden" en hébreux). L’idée, qu’on retrouve aussi dans la mythologie persane, reprend certains thèmes du mythe de l’âge d’or des civilisations grecque et romaine. Dans la Genèse (premier livre de l’Ancien testament), il est question d’une époque révolue, plus simple, où les hommes vivaient de la générosité divine sans connaitre ni le bien, ni le mal. Au contraire, l’homme rationnel (qui a consommé le fruit de l’arbre de la Connaissance) doit endurer des souffrances quotidiennes. Les premiers explorateurs européens, comme Quiros, dépeignent les "sauvages" des mondes qu’ils découvrent.comme des êtres innocents, sans culture, sans religion, vivant selon la Nature comme des enfants. En France, le philosophe Montaigne oppose les Tupinambas du Brésil, qui vivent dans l’harmonie de l’âge d’or, aux Européens qui font preuve de barbarie.

C’est un peuple [...], dans lequel il n’y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance des lettres, nulle science des nombres, nul nom de magistrat ni supériorité politique, nul usage de service [esclavage], ni richesse, ni pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation qu’oisive, nul respect de la parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage du vin ou du blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l’avarice, l’envie, la médisance, le pardon : inouïes.

Mais c’est surtout le philosophe français Rousseau qui alimente le mythe, en particulier dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755). Rousseau prétend que l’homme sauvage, "en état de Nature", est naturellement porté vers la vertu et le bonheur, car l’ignorance même du mal l’empêche de le répandre. L’homme civilisé, au contraire, recherche le luxe, la propriété et le pouvoir et est exclu du paradis de la Nature.

Rousseau résumera plus tard cette idée :

La Nature a fait l’homme heureux, mais la société le déprave et le rend misérable.

Bougainville contribue, par son récit de voyage, à alimenter le mythe du "bon sauvage".

Les Tahitiens vivent dans une douce insouciance :

Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie. Ils en contractent aussi dans le caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés.

Ils n’ont pas de propriété privée :

Qu’ils soient chez eux ou non, jour ou nuit, les maisons sont ouvertes. Chacun cueille les fruits sur le premier arbre qu’il rencontre, en prend dans la maison où il entre. Il paraîtrait que, pour les choses absolument nécessaires à la vie, il n’y a point de propriété et que tout est à tous [...].

Ils n’ont pas de pudeur qui les contraigne à réfréner leurs désirs :

Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance [...]. Nos moeurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays.

++++Les maladies apportées par les Européens

A leur insu, les équipages européens apportent parfois avec eux les germes de maladies nouvelles. Les Océaniens, en effet, ne sont pas immunisés contre des virus avec lesquels leur organisme n’est jamais entré en contact. Certaines maladies bénignes comme la rougeole ou la coqueluche déciment les populations et provoquent un "choc épidémiologique". La petite vérole est aussi appelée variole et l’autre, c’est à dire la grande vérole (ou syphilis) est une maladie sexuellement transmissible.

Approfondissement

Avant la fin du XVIIIe siècle, la médecine et l’hygiène sont encore peu efficaces. En France, l’École de Médecine Navale de Rochefort est fondée en 1720 et, en 1768, il y en a deux autres dans les ports de Toulon et de Brest. Le but de ces écoles navales est d’apprendre l’anatomie, la chirurgie et la pharmacie aux futurs chirurgiens puis médecins de la marine, mais aussi de les familiariser avec les grandes maladies nautiques et exotiques. En effet, au XVIIIe siècle, les marins constituent un vecteur privilégié des maladies contagieuses. Les marins sont souvent affaiblis par la rareté des vivres frais qui provoque des carences graves, comme l’insuffisance en vitamine C (ou scorbut). En 1747 James Lindt montre que le scorbut peut être combattu en consommant des agrumes. James Cook est l’un des premiers capitaines à maintenir son équipage en bonne santé grâce à la distribution régulière de choucroute. Mais les marins vivent surtout dans la promiscuité et le manque d’hygiène ( l’eau souillée, les rats, les poux et les puces) qui facilitent la transmission des maladies contagieuses. Le typhus, la peste bubonique, la variole, la rougeole, la coqueluche ou la grippe, parfois contractées aux escales, sont transportées au loin par les marins.

En outre, les marins du XVIIIe sont souvent porteurs de maladies sexuellement transmissibles, des maladies "honteuses" d’où le terme pudique ("l’autre") employé par Bougainville. La syphilis, notamment, a été ramenée en 1493, du Nouveau Monde en Europe, par des membres de l’équipage de Christophe Colomb. Les marins européens, une population à risques, l’ont ensuite répandue sur tous les continents. La première expédition de Cook est passée à Tahiti peu après celle de Bougainville et y a constaté, elle aussi, la présence du "mal français". Ses membres commencent à diffuser leurs récits de voyage et Bougainville, qui affirme avoir consigné à bord les vénériens, doit défendre son honneur (en accusant implicitement son prédécesseur britannique) :

[...] ils nous accusent d’avoir porté aux malheureux Tahitiens la maladie que nous pourrions peut-être plus justement soupçonner leur avoir été communiquée par l’équipage de M. Wallis.

D’où venait la syphilis tahitienne ? L’indifférence des Tahitiens envers le mal rappelle celle des Indiens d’Amérique au moment de la découverte et semble impliquer une bénignité de l’affection chronique, due à une accoutumance très ancienne, ce qui innocenterait l’équipage de Wallis. Devons-nous en accuser une contamination de proche en proche par l’ouest, la maladie ayant été introduite dès 1535 [...] en Inde, d’où elle arrivait au Japon dès 1545 ? Ou un vaisseau espagnol perdu ?

Les maladies vénériennes comme la syphilis (qui tue, parfois) et surtout la blennorragie (non mortelle, que les médecins confondent avec la syphilis jusqu’en 1793) ont une forte incidence démographique. Les douleurs tenaces, en interdisant ou en espaçant beaucoup les rapports sexuels, diminuent considérablement la fécondité et certaines maladies compliquent la gestation et l’accouchement. Mais ce sont souvent des maladies bénignes comme la coqueluche, la rougeole ou la grippe qui entrainent d’effrayants pics de mortalité qui déciment les populations du Pacifique. En effet, les Océaniens n’ont jamais été en contact avec ces virus et leur organisme n’a pas développé les défenses naturelles (anticorps) leur permettant d’y résister.

Ces épidémies frappent surtout les populations littorales, en contact avec les Européens, et donc affectent plus rapidement les petites îles de Polynésie que les grandes de Mélanésie. Mais les échanges entre populations de l’intérieur et populations du littoral diffusent inévitablement les maladies contagieuses. Le dernier Tasmanien disparait ainsi dès 1876.

[...] les îles Marquises se sont dépeuplées au XIXe et au début du XXe siècle. De 1882 à 1924, la population de cet archipel a été divisée par 2,5 bien que l’émigration soit pratiquement nulle. Dans les rapports des médecins du XIXe siècle, la forte mortalité se conjugue avec une faible fécondité pour diminuer la population, bien qu’ici les guerres soient hors de cause. L’état civil montre, dans la seconde moitié du XIXe siècle, une fécondité moyenne de trois naissances par femme, mais celles qui n’ont eu que des avortements ou des mort-nés sont près de 40 % au lieu de moins de 5 % habituellement. Or les consultations effectuées à l’hôpital de Tahiti à cette époque montrent des proportions de 60 % à 70 % de personnes atteintes de maladies vénériennes, principalement la blennorragie, et la situation n’était guère différente aux îles Marquises d’après le témoignage des médecins et des missionnaires, qui incriminent les rapports sexuels précoces des jeunes filles comme cause de leur stérilité fréquente.

++++Le calcul de la longitude

Au XVIIIe siècle, les progrès de l’astronomie permettent d’améliorer la navigation. Les pilotes peuvent désormais calculer leur longitude avec une précision accrue en mesurant les angles séparant certains astres. Désormais les cartographes vont pouvoir produire des cartes plus fiables.

Approfondissement

Le calcul de la longitude gagne en précision au XVIIIe siècle. Bien plus fiables que les pendules, les chronomètres de marine apparaissent : après l’anglais John Harrison, le français Pierre Le Roy développe en 1766 le premier chronomètre de marine à échappement de détente.

Mais la mesure précise de la longitude repose sur des observations effectuées à terre. L’utilisation d’instruments de navigation perfectionnés requiert des connaissances mathématiques de plus en plus poussées.

[...] on avait pris les dispositions utiles et nécessaires à la pratique assez nouvelle d’une navigation observée, régulière, avec détermination de la longitude. Au départ de France, on avait embarqué du personnel qualifié et des instruments convenables : le jeune Veron, premier pilote et astronome du Roi [...] associé à l’Enseigne, Cher du Bouchage. Ils ont été munis d’un octant à réflexion et d’un quart de cercle. De la sorte, ils [ont pu utiliser] pour les mesures angulaires d’astres :

a) à bord : l’octant à réflexion, le nouvel instrument mis au point en Angleterre [depuis une trentaine d’années].

b) à terre : le quart de cercle, permettant la mesure des distances zénithales méridiennes et même extra-méridiennes, bien sûr ; mais aussi, avec ses deux lunettes, l’une fixe, suivant le rayon vertical, l’autre mobile, autour du centre, pouvant aussi bien mesurer les distances angulaires, donc les distances lunaires à condition d’incliner le quadrant dans le plan commun des deux astres. [...].

Ils avaient des pendules, sans doute, mais point de chronomètre [...]. Ils ont réussi une navigation relativement précise, grâce à l’observation astronomique, qui leur a permis, à la mer, de rectifier les erreurs souvent grossières d’une estime toujours imparfaite. Par l’usage d’une méthode nouvelle, celle des distances lunaires, d’honnêtes observateurs, munis des instruments convenables et des tables perfectionnées, récemment calculées et mises à la disposition des navigateurs, ont réussi à déterminer avec un commencement d’approximation les longitudes. Cette méthode, restera en faveur, même après l’adoption des chronomètres.

. Source : http://premiumorange.com/de-verrazano-au-france/d%27Apres_de_Mannevillette.htm

Les navigateurs européens n’en admirent pas moins les connaissances nautiques des Polynésiens qui leur permettent d’effectuer de longs voyages océaniques.

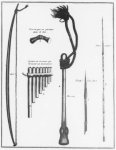

Leur industrie paraît davantage dans le moyen dont ils usent pour [se rendre] aux îles voisines, avec lesquelles ils communiquent sans avoir dans cette navigation d’autres guides que les étoiles. Ils lient ensemble deux grandes pirogues côte à côte, à quatre pieds environ de distance, par le moyen de quelques traverses fortement amarrées sur les deux bords. Par dessus l’arrière de ces deux bâtiments ainsi joints, ils posent un pavillon d’une charpente très légère, couvert par un toit de roseaux. Cette chambre les met à l’abri de la pluie et du soleil, et leur fournit en même temps un lieu propre à tenir leurs provisions sèches. Ces doubles pirogues sont capables de contenir un grand nombre de personnes, et ne risquent jamais de chavirer. Ce sont celles dont nous avons toujours vu les chefs se servir ; elles vont, ainsi que les pirogues simples, à la rame et à la voile : les voiles sont composées de nattes étendues sur un carré de roseaux dont un des angles est arrondi.

++++

Document 3

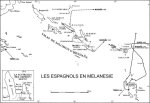

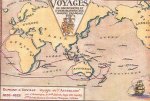

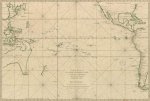

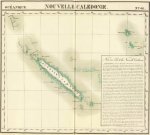

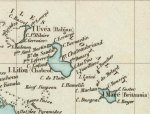

CARTE POUR L’INTELLIGENCE DU MEMOIRE DE M. LE CAPITAINE DUMONT D’URVILLE SUR LES ILES DU GRAND OCEAN (OCEANIE)

D. et G. par A. Tardieu. Extrait de : Voyage de découvertes de la corvette l’Astrolabe exécuté par ordre du Roi pendant les années 1826-1827-1828-1829 sous le commandement de M. J. Dumont d’Urville - Partie historique, Paris, J. Tastu, 1833.

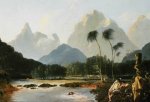

Jules Sébastien Dumont d’Urville (1790-1842) est issu de la vieille noblesse française. C’est un marin, un savant et un explorateur qui effectue trois voyages dans le Pacifique, dont deux en tant que commandant. Au cours du troisième voyage, en 1837, il explore l’Antarctique et découvre la Terre Adélie.

Approfondissement

Ambitieux et exalté par les récits de Cook et de Bougainville, Dumont d’Urville s’engage dans la Marine en 1807 et poursuit une brillante carrière de "marin-savant". En 1819, lors d’une mission dans les îles grecques, il conseille à la France d’acheter la Vénus de Milo (célèbre statue exposée aujourd’hui au Louvre ). En 1822, il embarque pour un tour du monde à bord de La Coquille, commandée par le lieutenant de vaisseau Duperrey. Au terme de 31 mois de navigation, les savants ramènent des observations et des relevés géographiques et magnétiques. Dumont d’Urville, lui, rapporte un herbier et une importante collection d’insectes.

En 1826, nommé capitaine de frégate, il commande La Coquille rebaptisée L’Astrolabe. Il retrouve les traces du naufrage de La Pérouse et explore les îles de l’Océanie occidentale. En 1837, il commande une nouvelle expédition vers le Pôle sud, avec deux navires : l’Astrolabe et la Zélée. Au cours du voyage, il découvre une terre glacée proche du pôle sud magnétique (en Antarctique) ; il en prend possession au nom de la France et la baptise Terre Adélie en hommage à sa femme, Adèle. Nommé contre-amiral en 1840, il supervise l’édition de son dernier récit, Voyage au Pôle sud et en Océanie, lorsqu’il périt, avec sa femme et son fils, dans la première catastrophe ferroviaire en France en 1842.

++++Mémoire

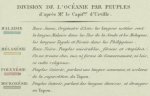

Dans un mémoire "sur les îles du Grand-Océan et sur l’origine des peuples qui les habitent" adressé à la Société de géographie de Paris en 1832, et publié en 1833 en annexe du Voyage de l’Astrolabe, Dumont d’Urville soumet sa propre théorie sur le peuplement de l’Océanie et propose de créer une nouvelle division ethno-culturelle : la Mélanésie. En effet, au cours de ses voyages et de ses lectures, il a cru discerner de profondes différences entre les peuples de cette région et les Polynésiens. Dans la légende ci-dessous, les "peuples cuivrés" seraient en fait des (peaux) "rouges", apparentés à la race jaune. Les couleurs de la légende ont été modifiées pour correspondre à celles de la carte de Dumont d’Urville.

Approfondissement

Dumont d’Urville justifie ainsi "scientifiquement" son découpage :

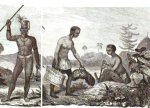

Toutes les nations qui habitent cette grande division de l’Océanie [la Mélanésie] sont des hommes d’une couleur noirâtre plus ou moins foncée, à cheveux frisés ou crépus, ou quelquefois presque laineux, avec un nez épaté, une grande bouche, des traits désagréables et des membres souvent très-grêles et rarement bien conformés. Les femmes sont encore plus hideuses que les hommes, surtout celles qui ont nourri [...]. Les langages très-bornés varient à l’infini, et quelquefois dans la même île. Ces noirs sont presque toujours réunis en peuplades très-faibles dont le chef jouit d’une autorité arbitraire [...]. Bien plus reculés vers l’état de la Barbarie que les Polynésiens et les Micronésiens, on ne trouve chez eux ni forme de gouvernement, ni lois, ni cérémonies religieuses régulièrement établies. Toutes leurs institutions paraissent être encore dans l’enfance ; leurs dispositions et leur intelligence sont aussi généralement bien inférieures à celles de la race cuivrée. Il est vrai que plusieurs de ces peuples sont encore très-imparfaitement connus. Ennemis naturels des blancs, ils ont toujours montré une défiance opiniâtre et une antipathie prononcée contre les Européens ; ceux-ci ont presque toujours eu lieu de se repentir de leurs communications avec ces êtres perfides. Aussi ni Cook, ni Bougainville, ni aucun des navigateurs qui leur ont succédé n’ont eu avec les Mélanésiens ces relations de bonnes amitiés qu’ils se plaisaient à entretenir et à multiplier avec les peuples plus hospitaliers de la Polynésie.

Dumont d’Urville établit ensuite une hiérarchie entre les peuples mélanésiens :

Nous pensons que, parmi les nombreuses variétés de la race mélanésienne, celle qui doit occuper le premier rang est celle qui habite les îles Viti [Fidji]. En effet, malgré leur férocité et leur penchant pour le cannibalisme, ces naturels ont des lois, des arts, et forment quelquefois un corps de nation. On trouve parmi eux de très-beaux hommes ; leur langue est plus riche, plus sonore et plus régulière que dans les îles de l’ouest, et leur habileté dans la navigation ne cède pas à celle des hommes de l’autre race. Dans ce nombre, nous avons trouvé des individus doués d’une dose d’intelligence et de jugement fort remarquable pour des sauvages. Mais il est évident qu’ils devaient ces avantages à leur voisinage des îles Tonga, et aux fréquentes communications qu’ils avaient eues avec la race polynésienne. [...] Il est bon de remarquer que les Mélanésiens paraissent d’autant plus bornés dans leurs institutions qu’ils ont eu moins de communication avec les Polynésiens. [...] Enfin ceux qui occupent le dernier degré de cette race sont évidemment les habitants de l’Australie et de la Tasmanie, êtres chétifs et misérables, réunis en faibles tribus, étrangement disgraciés par la nature, et réduits par la pauvreté de leur sol comme par leur indolence et leur stupidité à une existence très-précaire [...].

Dumont d’Urville estime enfin qu’il y deux races présentes en Océanie. La race noire, venue d’Afrique, aurait occupé toute la région en premier puis aurait été en partie submergée par des conquérants à la peau jaune venus d’Asie.

Les idées exprimées par Dumont d’Urville, très subjectives, se retrouvent dans les autres travaux scientifiques de l’expédition. Les Européens insistent beaucoup sur le contraste entre les belles et accueillantes Polynésiennes et les farouches et laborieuses Mélanésiennes. Ainsi dans cet extrait du paragraphe intitulé : "La race noire du Grand Océan" :

Dans toutes les contrées [de la Mélanésie] que nous avons parcourues, nous avons trouvé les femmes moins bien que les hommes. Ici elles sont dégradées au dernier degré et flétries de bonne heure par les institutions [la coutume] qui les chargent des travaux les plus pénibles [...]. Les femmes [ de Vanikoro] sont d’une laideur effrayante [...]. Si nous voulions [...] descendre à l’examen de leurs moeurs et de leurs habitudes, nous trouverions des distinctions non moins fondamentales ; nous verrions cette race jaune si confiante et si joyeuse, s’empresser d’accourir au-devant des navigateurs, leur apporter le produit de leur industrie, y ajouter même la faveur de ses femmes. Nous la verrions pulluler d’une manière inconcevable sur les plus petites îles [...] tandis que les Papous multiplient peu, sont le plus souvent en guerre, paraissent défians et surtout excessivement jaloux de leurs femmes qu’ils cachent avec le plus grand soin à l’approche des étrangers.

Tout est dans le "surtout", dans la dernière phrase du texte... La théorie de Dumont d’Urville est rapidement adoptée par de nombreux savants :

Les indigènes océaniens se divisent en deux races qui forment deux familles ethnographiques : les malais et les nègres océaniens ou papoues. Les nègres océaniens peuplent la Mélanésie. Les peuples malais occupent presque tout l’archipel Asiatique, qui parait être leur berceau. Quelques uns sont répandus dans les points les plus éloignés de la Polynésie. Les nègres océaniens, race misérable et abrutie, sont placés au dernier degré de l’échelle des êtres humains. Ils vivent dans les bois à côté des singes, dans le creux des rochers ou sur des arbres ; plusieurs peuplades pratiquent le tatouage pour distinguer entre les familles et les tribus. Un mélange extraordinaire de civilisation (1) et de barbarie, de douceur et de férocité, caractérise la famille malaisienne. Nulle part l’anthropophagie n’est plus répandue que dans l’Océanie, non seulement parmi les peuplades nègres ; mais encore parmi les tribus malaisiennes.

(1) Une civilisation plus ou moins avancée accompagne presque partout les variétés de la race blanche ; la vie sauvage accompagne presque partout la race nègre.

L’auteur décrit ensuite successivement : la Malaisie, la Mélanésie, la Micronésie et la Polynésie. La théorie de Dumont d’Urville se retrouve aussi dans les manuels scolaires.

Extrait d’un manuel de géographie "rédigé conformément au programme officiel de 1857 pour la classe de quatrième" :