Thème : Affirmation et limites du fait colonial. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie.

Commentaires dans le programme adapté : « Dans ce chapitre, on se gardera de faire une

étude factuelle. Devront être privilégiés les concepts de colonie, d’administration et de

société coloniales : pour ce dernier point, on pourra aborder le statut des personnes et le

régime de l’indigénat en s’interrogeant sur la place de la Nouvelle-Calédonie dans la

démocratie française de l’entre-deux-guerres ».

Notions-clés : colonie ; Gouverneur ; Conseil général ; autonomie fiscale ; Conseil supérieur

des colonies ; commission municipale ; société coloniale ; Indigènes ; sujet français ; régime

de l’indigénat ; capitation ; prestations ; exposition coloniale ; engagement ; contrat

d’engagement ; engagés.

Orientations

L’étude qui suit a pour but de donner aux

professeurs des pistes et des éléments qui

leur permettront, dans le respect de leur

liberté pédagogique, de bâtir un cours qui

répondra aux recommandations ci-dessus,

mais il ne saurait en aucun cas être un

cours « clés en mains ».

La question de programme « L’exemple de

la Nouvelle-Calédonie pendant l’entre-

deux-guerres » s’insère dans la 3e séquence

« Affirmation et limites du fait colonial »

du bloc « Guerres, démocratie,

totalitarisme, fait colonial » du premier

trimestre. On a intérêt à placer ce chapitre

après celui de « La France des années

trente ». L’étude de la « Nouvelle-

Calédonie coloniale » doit être précédée

d’une rapide présentation de l’empire

colonial français qui est à son apogée

pendant cette période. La France considère

alors la colonisation comme une oeuvre

positive, sûre d’accomplir une mission

civilisatrice et elle essaie d’en faire prendre

conscience à un opinion publique assez

indifférente (c’est le but de l’exposition

coloniale de 1931). Mais la participation

des colonies à la Grande Guerre a eu

d’importantes conséquences sur leurs

relations avec la Métropole : elle explique

en partie la montée des nationalismes

indigènes qui se heurtent au refus de toute

politique de réforme. Cependant, dans

l’entre-deux-guerres, la Nouvelle-

Calédonie échappe à l’expression d’un

nationalisme indigène.

Pour étudier la Nouvelle-Calédonie

pendant cette période en respectant les

instructions du programme adapté, la

double problématique à poser est évidente :

Pourquoi et comment la Nouvelle-

Calédonie était une colonie pendant

l’entre-deux-guerres ?

Elle appelle deux réponses :

- La Nouvelle-Calédonie était une

colonie d’abord par ses institutions

et son système électoral.

– Elle l’était ensuite par

l’organisation de sa société.

L’étude scientifique qui suit approfondit

ces deux réponses. Elle permet d’éclairer

un aspect particulier de la problématique

générale dans laquelle se situe la question :

l’évolution de la Nouvelle-Calédonie de

1914 à nos jours.

Selon l’horaire dévolu à ce thème (1 à 2 h),

deux heures sont recommandées, chaque

séance étant consacrée à une

problématique (institutions coloniales,

société coloniale), la première séance

pouvant s’ouvrir par une rapide

présentation de l’empire colonial français

(à partir d’une carte), de son apogée et de

ses problème(énoncés succinctement), afin

d’y insérer l’étude de la Nouvelle-

Calédonie.

Les documents fournis pourront être

utilisés comme support dans les deux

séances. Leur choix n’est pas limitatif. Ils

ne sont pas accompagnés d’un

questionnement de manière à laisser à

l’enseignant la pleine liberté de leur

utilisation. Un bref commentaire suit

chaque document.

Mise au point scientifique

Le concept de colonie

Une colonie est une terre extérieure à un État appelé métropole. Elle résulte d’une conquête

ou d’une prise de possession. Pour la Nouvelle-Calédonie, il s’est agi d’une prise de

possession en date du 24 septembre 1853. La Nouvelle-Calédonie a dès lors été placée sous la

dépendance et l’autorité de la France selon le droit et les usages internationaux alors en

vigueur.

L’histoire de la colonie au XIXe siècle et ses différents aspects ont été étudiés en classe de 4e.

En 3e, l’étude de l’administration et de la société coloniales pendant l’entre-deux-guerres est

intéressante pour elle-même mais aussi parce qu’elle permettra à nos élèves, par des

comparaisons fondamentales avec la situation qu’ils vivent aujourd’hui, de mieux comprendre

les changements qui vont intervenir à partir de 1946, lorsque la Nouvelle-Calédonie cessera

d’être une colonie pour devenir un Territoire d’outre-mer puis finalement une collectivité

d’outre-mer à statut particulier avec l’Accord de Nouméa. Nos élèves pourront ainsi mieux

voir que l’organisation de l’administration et de la société calédonienne au temps de la

colonie n’avaient rien à voir avec celle de la Nouvelle-Calédonie post-coloniale, même si la

décolonisation des mentalités et des comportements a été plus lente que la décolonisation

politique et administrative.

I – L’organisation administrative de la colonie.

Après la prise de possession, la Nouvelle-Calédonie a d’abord été administrée par le

gouverneur des Établissements français d’Océanie en poste à Papeete. Elle est devenue une

colonie autonome en 1860 avec un gouverneur nommé à Nouméa.

Le Gouverneur était le pivot de l’administration coloniale, mais depuis le décret du 2 avril

1885, il existait aussi à Nouméa une représentation de la population locale, le Conseil

général. Mais la Nouvelle-Calédonie n’était pas représentée au Parlement et l’organisation

communale était inexistante.

1°) Le Gouverneur : pivot de l’administration coloniale.

Dans la colonie calédonienne de l’entre-deux-guerres, le Gouverneur avait encore l’image

d’un personnage tout-puissant, dont les pouvoirs étaient très étendus au point qu’on les a

parfois comparés à ceux d’un proconsul (à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on

a ainsi parlé de proconsulat pour la période de 9 ans pendant laquelle le Gouverneur Feillet a

dirigé la colonie). Le Gouverneur restait le pivot de l’administration coloniale, même si

l’assemblée locale, le Conseil général, essayait de s’affirmer comme une chambre avec

laquelle il fallait compter et non comme une simple chambre d’enregistrement. C’est

d’ailleurs dans les années trente qu’une certaine libéralisation du système colonial intervint et

le Gouverneur prit de plus en plus en compte les intérêts locaux exprimés par le Conseil

général, le Conseil municipal de Nouméa, la Chambre de commerce ou la Chambre

d’agriculture.

Il n’en demeure pas moins que pendant l’entre-deux-guerres, le Gouverneur restait dans la

société et la mentalité coloniales de l’époque, l’incarnation de l’État et du pouvoir colonial.

Le Gouverneur était nommé par Paris (décret en Conseil des ministres). Représentant le

gouvernement de la République en Nouvelle-Calédonie, il dépendait du ministère des

colonies (département ministériel créé en 1894, alors qu’auparavant les colonies dépendaient

du ministère de la marine). Ses pouvoirs étaient très étendus et nettement plus importants que

ceux des préfets exerçant dans les départements métropolitains.

Le Gouverneur était à la fois le représentant de l’État dans la colonie et l’exécutif de la

colonie.

- En tant que représentant de l’État, il était chargé de la défense intérieure et extérieure

de la colonie. Il était responsable de l’ordre public. Il exécutait les décisions émanant

de l’État. Il était le chef de l’administration coloniale qui était totalement placée sous

son autorité et était assisté pour cette fonction par un secrétaire général.

– Le Gouverneur était aussi l’exécutif de la colonie : il préparait et exécutait les

délibérations du Conseil général.

2°) Le Conseil général : organe de représentation de la population locale ?

- L’élection du Conseil général portait la marque de l’état de colonie dans lequel se

trouvait la Nouvelle-Calédonie. En effet, en prenant comme exemple l’année 1925, la

Nouvelle-Calédonie avait près de 51 000 habitants (dont 12 000 Européens et 27 000

Indigènes) mais seulement 3 571 inscrits sur les listes électorales pour désigner les

membres du Conseil général car le droit de vote était réservé aux seuls nationaux

français citoyens et de sexe masculin (les femmes n’avaient pas encore le droit de

vote). Étaient exclus du droit de vote les Indigènes, les bagnards (mais c’était tout à

fait normal puisqu’ils étaient frappés d’un incapacité de jouissance et donc d’exercice

de leurs droits civils et politiques ; et d’ailleurs il n’en restait plus beaucoup à cette

époque), les libérés récents, les immigrants engagés (Javanais et Indochinois, même si

ces derniers étaient sujets français) et enfin les étrangers (essentiellement des

Japonais). Ce n’était donc qu’une petite partie de la population de la colonie que

représentait le Conseil général.

– Les fonctions de conseiller général étaient bénévoles.

- Les attributions du Conseil général s’étendaient à toutes les affaires concernant la

colonie, notamment en matière d’aménagement, de travaux d’intérêt public, de budget,

d’impôts (depuis que l’autonomie fiscale avait été accordée à la Nouvelle-Calédonie

par la loi du 13 avril 1900). Car comme les autres colonies, la Nouvelle-Calédonie

devait s’autofinancer même pour l’exercice des compétences d’État : ainsi des

dépenses de souveraineté comme celles ayant trait à la gendarmerie et à la justice

avaient été transférées à la colonie. À l’époque, l’idée de transferts financiers depuis la

métropole aurait été saugrenue. Les délibérations du Conseil général étaient soit

approuvées et appliquées par le Gouverneur, soit rejetées.

- Le Conseil général désignait en son sein une commission coloniale qui était sa

commission permanente.

- Les relations entre le Gouverneur et le Conseil général ne furent pas toujours faciles,

surtout pour les questions financières et fiscales pour lesquelles l’assemblée de la

colonie était seule compétente. Fort du soutien de l’électorat qu’il représentait, le

Conseil général constitua selon les circonstances et les personnalités, soit un ferme

soutien, soit une forte opposition au Gouverneur. Mais en cas de crise, c’est le

Gouverneur qui avait le dernier mot. Ainsi l’opposition du Conseil général au vote des

impôts nouveaux proposés par le Gouverneur d’Arboussier en 1924 se termina par la

dissolution de l’assemblée et par la réduction du nombre de ses membres de 19 à 10

(ils seront 15 après 1926).

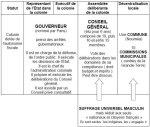

Document 1 - Les Institutions de la Nouvelle-Calédonie au temps de la colonie

Document 2 - Les impôts en Nouvelle-Calédonie pendant l’entre-deux-guerres.

3°) L’absence de représentation calédonienne au sein du Parlement français.

La Nouvelle-Calédonie, pas plus que les autres colonies de l’Empire, n’avait de

représentant au sein de la Chambre des députés.

Elle avait seulement un représentant au Conseil supérieur des colonies (organe créé en

1883 par Jules Ferry) et dont le rôle était essentiellement consultatif auprès du

gouvernement de la IIIe République. Le délégué au Conseil supérieur des colonies était élu

par les Calédoniens (avec le même corps électoral que pour le Conseil général), mais autre

marque de l’époque coloniale, c’était un métropolitain inconnu des électeurs, qui restait en

France pendant la campagne électorale et qui était sûr d’être élu parce qu’il était souvent

le seul candidat. Ainsi en 1928, M. Archimbaud avait été réélu au CSC par 1033 voix sur

3571 inscrits, avec 1076 votants et 43 bulletins blancs et nuls.

Cependant, par un vœu émis en 1930 et renouvelé en 1935, le Conseil général avait

demandé que la Nouvelle-Calédonie soit représentée au Parlement par un député.

Soutenue à partir de 1937 par le gouvernement, la création d’un poste de député pour la

Nouvelle-Calédonie a été votée par le Parlement en mars 1939. Mais la Seconde Guerre

mondiale bloqua le processus, et la Nouvelle-Calédonie dut attendre 1945 pour élire son

premier député, à l’instar des autres membres de l’Union française.

4°) L’inexistence d’une vraie organisation communale.

Le législateur colonial du XIXe siècle n’avait pas voulu adopter pour la Nouvelle-

Calédonie l’organisation communale métropolitaine issue de la Révolution de 1789, puis

de la loi communale de 1884.

Cependant dans les lieux où existait un rassemblement important de population

européenne, il fallait permettre à l’administration d’appréhender les besoins des

communautés humaines qui peuplaient la colonie.

C’est pour cette raison qu’avaient été créées à partir de 1870 à Païta, puis en 1871 à

Canala, à Nouméa en 1874, etc. des commissions municipales composées de 3 membres

élus par les citoyens français. Ces commissions élisaient en leur sein leur maire. Elles

disposaient d’un budget. Seule la ville de Nouméa devait être érigée par la suite (en 1879)

en commune de plein exercice. N’ayant pas de population européenne, les Iles Loyauté

n’étaient pas dotées de commissions municipales.

Ainsi pendant l’entre-deux-guerres, la Nouvelle-Calédonie comprenait une commune et

dix commissions municipales permettant l’exercice d’une démocratie locale réduite aux

seuls Européens, comme en témoigne le peu d’inscrits sur les listes électorales de Nouméa

(1484 en 1928), Houaïlou (46 en 1927) et Voh (98 en 1927), pour ne citer que quelques

exemples.

II – Une population déjà multiethnique, mais une société coloniale.

1°) La population de la colonie.

En 1925, la Nouvelle-Calédonie comptait presque 51 000 habitants se répartissant comme

suit :

– Les Indigènes au nombre de 27 000 (soit près de 53 % de la population) étaient le

groupe le plus nombreux. 60 % d’entre eux vivaient sur la Grande-Terre, l’Ile des Pins

et Bélep. Près de 11 000 vivaient les Iles Loyauté où la population européenne était

pour ainsi dire absente hormis le médecin, le ou les prêtres, pasteurs et autres

missionnaires, quelques fonctionnaires et commerçants.

– Les « Européens » étaient environ 14 500. Ils se partageaient pour moitié entre

Nouméa, le chef-lieu de la colonie et les villages de la Grande-Terre. 65 % d’entre eux

étaient nés en Nouvelle-Calédonie et 35 % en métropole.

– Les travailleurs immigrés étaient un peu plus de 8 000, parmi lesquels les Javanais et

les Indochinois constituaient les groupes les plus nombreux, suivis par les Japonais.

Les Wallisiens et Futuniens étaient seulement une vingtaine.

Document 3 - Composition de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1925

2°) Le caractère colonial de la société.

Le caractère majeur de la société calédonienne de l’entre-deux-guerres c’est qu’elle était

encore largement marquée par une situation coloniale. C’était une société de personnes

inégales où la liberté n’était pas un principe parfaitement partagé. La Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen de 1789 n’avait pas encore valeur constitutionnelle et ne

s’appliquait pas à tous.

a) Les nationaux et citoyens français

On disait aussi les « Européens » ou les « Blancs ». Ils étaient Français par la nationalité

et citoyens de la République dès leur majorité (21 ans à cette époque). Eux seuls

jouissaient du droit de vote et de la liberté civile.

Ils formaient trois groupes sociaux : les petits fonctionnaires, ouvriers et employés de

Nouméa ; les colons de l’intérieur ; les bourgeois de Nouméa qui rassemblaient un

nombre réduit de gros commerçants et de fonctionnaires. Tous payaient des impôts et des

taxes qui alimentaient le budget de la colonie.

b) Les Indigènes

On disait rarement les Mélanésiens pour désigner les Indigènes de Nouvelle-Calédonie.

On commençait par contre à parler des Autochtones. Et Canaque ne s’orthographiait pas

avec deux k.

Les Indigènes étaient nationaux et sujets français, mais pas citoyens, en ce sens qu’ils

étaient assujettis (c’est-à-dire soumis) à la législation de l’autorité coloniale sans avoir le

droit de participer à son élaboration. Par ailleurs, les Indigènes étaient aussi sujets

coutumiers.

La mise en place des réserves et la création par l’administration des grands-chefs (à la tête

des districts) et des petits-chefs (à la tête des tribus), parfois à la place des vrais chefs

coutumiers, avaient transformé l’organisation du monde canaque traditionnel. La

christianisation, le développement des écoles, l’introduction de nouvelles cultures

(manioc, café, arbres fruitiers ) qui s’ajoutaient aux cultures anciennes (ignames et taros)

avaient changé la vie quotidienne des Indigènes qui réussissaient cependant à maintenir

l’essentiel de leurs traditions et de leurs coutumes.

Mais vis-à-vis de l’administration coloniale, pendant l’entre-deux-guerres, les Indigènes

étaient des sujets encore soumis à un régime spécial appelé le régime de l’indigénat.

Ce régime, institué en 1887 pour l’ensemble de l’empire colonial français, s’est appliqué

en Nouvelle-Calédonie aussi longtemps qu’elle a été une colonie, c’est-à-dire jusqu’en

1946

Le régime de l’indigénat (dont l’ensemble des dispositions était appelé « code de

l’indigénat ») comprenait deux volets : un volet administratif et un volet punitif.

Le volet administratif avait mis en place un système d’administration des tribus déjà cité.

Le volet punitif avait mis en place un système de répression par voie disciplinaire

d’infractions spéciales aux indigènes. Le pouvoir de sanction appartenait à des

fonctionnaires et échappait ainsi aux juridictions pénales (jugées trop lentes et trop

éloignées pour avoir un effet réel). Parmi les infractions, citons : désobéir aux ordres,

circuler nu sur les routes, pratiquer la sorcellerie, quitter sa tribu sans autorisation, refuser

de payer la capitation ou de se soumettre aux prestations (cf. infra).

Les sanctions permettaient au Gouverneur d’infliger aux Indigènes des peines d’amende

(jusqu’à 100 f) et de prison (jusqu’à 15 jours), cette dernière peine pouvant être

transformée en travaux d’utilité publique sous le contrôle du service des affaires

indigènes. Des colons manquant de main-d’œuvre profitèrent parfois du travail

d’Indigènes ainsi sanctionnés, ce qui était illégal.

Les Indigènes étaient aussi soumis à des impôts et redevances attachés à leur état de

sujets : la capitation et les prestations.

La capitation existait depuis 1895 mais elle avait été portée en 1928 à 40 f par an et par

homme valide. Elle était dégressive selon le nombre d’enfants et les anciens combattants

en étaient exemptés.

Les prestations existaient depuis 1928. C’était un impôt en nature obligeant l’Indigène à

accomplir annuellement 8 jours de travail d’utilité publique (durée dégressive selon le

nombre d’enfants). Les prestations pouvaient être rachetées au taux de 5 f par jour de

travail ( c’était à l’époque le prix d’une journée de travail pour la main d’œuvre).

Les chefs (administratifs) des tribus étaient responsables de la perception de l’impôt de

capitation et des prestations.

Mais les Indigènes furent pendant la période de l’entre-deux-guerres l’objet d’attentions

du pouvoir colonial. Par un décret en date du 19 avril 1933 , il accorda la qualité de

citoyen français aux Indigènes anciens combattants à condition qu’ils en fassent la

demande. Il développa les écoles laïques indigènes (les écoles de mission étaient déjà

nombreuses), créa en 1934 l’état civil indigène (pour mieux distinguer les individus), et

lança une « nouvelle politique indigène » dont l’artisan fut le capitaine de gendarmerie

Meunier, chef du service des affaires indigènes (le poste avait été créé en 1919) . Cette

politique visait à insérer les Indigènes dans la vie économique marchande par la culture de

plantes et de produits commercialisables (café surtout, mais aussi coprah et maïs), de

manière à leur donner des moyens monétaires d’existence garants de leurs progrès

matériels. Il est à noter que les missionnaires maristes ou le pasteur Leenhardt avaient déjà

eu ce souci, mais leurs moyens étaient plus limités que ceux de l’administration.

Document 4 - Extraits de mesures du code de l’indigénat

Document 5 - La société calédonienne dans l’entre-deux-guerres : une société coloniale

Cette politique d’attentions du pouvoir parisien contrastait avec l’attitude qu’il avait eue

lors de l’exposition coloniale de 1931. La France croyait en une colonisation positive :

pays des droits de l’homme, elle estimait accomplir une mission civilisatrice à l’égard des

peuples colonisés et donc à l’égard des Canaques. En faire prendre conscience à l’opinion

publique métropolitaine, dans l’ensemble assez indifférente, avait été le but de

l’exposition coloniale organisée à Paris (Vincennes) en 1931 et conçue comme une

grandiose « leçon de choses » pour les métropolitains. La France devait y présenter avec

fierté, entre autres peuples indigènes, des Canaques.

À cette fin, 114 Canaques, hommes, femmes et enfants en bas âge, avaient été embarqués

en janvier 1931 sur le « Ville de Verdun » et envoyés vers la métropole. On les « exposa »

non pas sur le lieu de l’exposition coloniale (Parc de Vincennes) mais au Jardin

d’acclimatation du Bois de Boulogne, près des plantes et des animaux exotiques

(crocodiles en particulier), les visiteurs étant informés qu’ils allaient voir des « Canaques

mangeurs d’hommes venus de leurs îles lointaines ». Cette attraction, agrémentée de

chants et de danses, commença par déplacer beaucoup de monde. Mais l’opinion publique

métropolitaine finit par s’émouvoir de l’indignité d’un tel spectacle et l’affaire fit grand

bruit à Nouméa. Les presses parisienne et nouméenne s’en mêlèrent, dénonçant l’atteinte à

la dignité humaine que constituait cette représentation malencontreuse et choquante. Mis

en cause à Nouméa par le Conseil Général, le représentant de l’État, le Gouverneur

Guyon, demanda au ministre des colonies d’y mettre un terme. Ce qui fut fait assez

rapidement, permettant aux Canaques de rembarquer en Novembre 1931 pour Nouméa, où

ils furent accueillis chaleureusement par tous, tant la réaction d’indignation des

Calédoniens, teintée ou non de paternalisme, avait été grande.

Document 6 - Les Canaques à l’exposition coloniale de Paris de 1931

c) Les Asiatiques

Indochinois et Javanais avaient en commun d’être des sujets coloniaux (français pour les

premiers et hollandais pour les seconds).

- Les Indochinois. Le premier convoi d’Indochinois est arrivé en Nouvelle-Calédonie

en 1891. Mais c’est surtout après la Grande Guerre que les convois d’Indochinois se

sont succédé à un rythme soutenu. En 1929, 6440 Indochinois travaillaient dans la

colonie, essentiellement sur les mines.

- Les Javanais. Les premiers Javanais sont arrivés en 1896 pour travailler dans les

caféières. Ils étaient 7600 en 1929. Les Javanais étaient employés plutôt dans

l’agriculture (plantation de café et de coton ) et à la domesticité. Ils constituaient une

main d’œuvre travailleuse et appréciée.

- L’engagement était le statut de ces travailleurs immigrés. Il a été organisé par un

arrêté de 1874 qui en a fixé les règles. Les conditions de la venue de ces travailleurs,

de leur séjour (5ans, renouvelable une seule fois) et de leur rapatriement étaient fixées

par un contrat de travail de type particulier, obligatoirement écrit, le contrat

d’engagement. Ils étaient payés mensuellement, mais une partie de leur salaire était

déposée sur un compte épargne pour constituer un pécule récupérable au départ. Ils

recevaient une ration alimentaire et un trousseau de vêtements deux fois par an.

Le Gouverneur pouvait accorder la résidence libre à ces travailleurs, ce qui les faisait

sortir de leurs conditions d’engagés (ces résidents libres étaient près de 1000 en

1939).

Il est à noter que les conditions faites en Nouvelle-Calédonie à ces immigrants

engagés sous contrat (d’où leur surnom de « contrats » ou « d’engagés ») étaient

meilleures que celles des travailleurs indochinois et javanais dans leur colonie

d’origine : ils étaient nettement mieux payés et leur ration alimentaire était plus

consistante et plus équilibrée.

Document 7 - Un contrat type d’engagement en 1920

– Les Japonais. Ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie à partir de 1892. Contrairement

aux Indochinois et aux Javanais, ils n’étaient pas sujets coloniaux. Et depuis 1911, ils

pouvaient s’établir en Nouvelle-Calédonie en toute liberté. Ils étaient environ 1 300 en

1929. Ils avaient le statut d’étrangers et payaient les impôts et les taxes. Ils étaient

commerçants, manufacturiers (tailleurs), pêcheurs, agriculteurs, travailleurs sur mine.

Ils vivaient à l’européenne et pendant l’entre-deux-guerres, certains ont demandé et

obtenu la nationalité française, obtenant du même coup la citoyenneté.

Ainsi, l’état et donc les droits des habitants de la Nouvelle-Calédonie au temps de la colonie

différaient selon qu’ils étaient citoyens ou sujets. Il faudra attendre 1946 pour que cela

change, lorsque la Nouvelle-Calédonie cessera d’être une colonie pour devenir un Territoire

d’outre mer.

++++

Support documentaire

Document 1

Ce tableau des institutions pendant l’entre-deux-guerres représente le dernier état de

l’organisation administrative de la Nouvelle-Calédonie au temps où elle était une colonie (si

on exclut la période d’exception de la Deuxième Guerre mondiale).

En devenant une colonie française en 1853, la Nouvelle-Calédonie a d’abord été administrée

par le gouverneur des EFO en poste à Papeete. C’est en 1860 que la Nouvelle-Calédonie est

devenue une colonie autonome puisqu’un gouverneur est nommé à Nouméa. Le Gouverneur

est jusqu’en 1885 la seule autorité à la fois représentant de l’État, commandant militaire et

chef de l’administration coloniale. Tout concourt à en faire un « proconsul ».

Mais le rôle du Gouverneur est partiellement diminué en 1885 lorsque naît avec le Conseil

général la première représentation de la population locale. C’est le décret du 2 avril 1885 qui a

fixé la nouvelle organisation des institutions de la colonie : le Gouverneur reste le

représentant de l’État, mais il devient l’exécutif de la colonie en ce sens qu’il prépare et

exécute les décisions du Conseil général élu par la seule population blanche et libre de la

Nouvelle-Calédonie.

Le Gouverneur est assisté à partir de 1885 d’un conseil privé consultatif tandis qu’une

commission coloniale assure la permanence du Conseil général entre les sessions de cette

assemblée.

De novembre 1940 à juillet 1944, le Conseil général est supprimé et remplacé par un conseil

d’administration.

En cessant d’être une colonie en 1946, la Nouvelle-Calédonie est devenue un Territoire

d’outre-mer, mais son organisation administrative ne changea guère car le décret de 1885 est

resté en vigueur jusqu’en 1957 (avec cependant un élargissement des compétences du Conseil

général). Surtout la loi du 7 mai 1946 a fait citoyens tous les habitants de la Nouvelle-

Calédonie (en particulier les Indigènes) donnant ainsi au Conseil général une plus grande

légitimité (même si deux collèges électoraux furent institués jusqu’en 1957).

Document 2 : Les impôts en Nouvelle-Calédonie pendant l’entre-deux-guerres

Dotée de l’autonomie fiscale depuis 1900, la Nouvelle-Calédonie était maîtresse de sa fiscalité dont la

compétence appartenait au Conseil général. Elle ne possédait pas encore de service des

contributions. C’était le service des douanes qui était en charge des affaires relatives aux taxes et

impôts.

La période de l’entre-deux-guerres a vu la création de nombreux taxes ou impôts dont certains sont

encore en vigueur aujourd’hui. La distinction entre fiscalité directe et indirecte était déjà pertinente.

1° Impôts directs

• La capitation (créée en 1894) et les prestations (créées en 1893) auxquelles étaient soumis

les Indigènes et qui ont été décrites dans la mise au point scientifique.

• La patente (créée en 1900), qui est un impôt sur l’exercice d’une activité professionnelle

artisanale.

• L’IRVM (créé en 1924), qui est un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Il était perçu sur

le produit des valeurs mobilières (dividendes des actions) et produits assimilés des sociétés

ayant leur siège social en Nouvelle-Calédonie.

• L’IRCDC (créé en 1939), qui est un impôt sur le revenu des créances, dépôts et

cautionnements. Il s’applique principalement aux intérêts des prêts d’argent et des comptes

courants.

2° Impôts indirects

• La taxe hypothécaire (créée en 1900), perçue à l’occasion de la constitution ou de la

mainlevée des hypothèques.

• La contribution foncière (créée en 1900) sur les immeubles bâtis et non bâtis.

• Les droits d’enregistrement (créés en 1903). Il s’agit d’un droit perçu à l’occasion de

l’enregistrement (obligatoire ou volontaire), c’est-à-dire de l’inscription sur un registre

administratif d’un acte juridique sous seing privé de manière à lui donner une date certaine.

• La TGI ou taxe générale à l’importation (créée en 1920) qui comme son nom l’indique est une

taxe (à taux variable) qui s’applique à toutes les marchandises importées en Nouvelle-

Calédonie.

• Le droit de timbre (créé en 1925), taxe perçue à l’occasion de certains actes juridiques et de

l’écrit qui les constate : contrairement aux droits d’enregistrement, ils ne donnent pas date

certaine à ces actes.

• Le droit de licence (créé en 1930), pour l’ouverture d’un débit de boissons et l’exercice de

l’activité professionnelle correspondante.

• La taxe sur les biens de mainmorte (créée en 1939) perçue lors de la transmission des

biens appartenant à des personnes morales.

Création Luc Steinmetz juillet 2003 ( source JONC et DTSF)

Document 3

Ce tableau ne nécessite pas de commentaire particulier. Il complète en fait le développement

sur la population de la colonie du II – 1° de la mise au point scientifique. Sur les travailleurs

immigrés, on se reportera aussi au I – 2° c) qui traite des travailleurs sous engagement

(asiatiques principalement).

Document 4 : Extraits de mesures du « code de l’indigénat »

Articles 28, 30 et 33 des dispositions spéciales aux Indigènes prises en 1898 sous le Gouverneur Feillet

« Il est interdit aux Indigènes de s’installer sur d’autres points que ceux qui se trouvent dans les

réserves qui leur sont affectées. »

« Tout Indigène qui voudra quitter le territoire soumis à l’autorité du grand-chef dont il dépend, devra

demander l’autorisation au commandement de la brigade de gendarmerie chargée de la surveillance.

Cette autorisation lui sera toujours donnée par écrit et il devra l’exhiber à toute réquisition ».

« Tout Indigène qui ne rentrera pas dans sa tribu après l’expiration de l’autorisation d’absence qui lui a

été délivrée, doit être signalé au commandant de la brigade de gendarmerie dont il dépend. »

Le régime de l’indigénat s’est appliqué aux Indigènes de Nouvelle-Calédonie durant 59 ans

d’octobre 1887 à mai 1946. Bien que souvent appelé « code de l’indigénat », il n’a jamais fait

l’objet d’un ensemble codifié. Il rassemble en fait des mesures éparses prises antérieurement à

1887 et réunies le 18 juillet de cette même année sous la forme d’un décret signé par le

Président de la République Jules Grévy. Le régime de l’indigénat s’est enrichi par la suite de

mesures locales prises sous forme d’arrêtés du Gouverneur. Il en est ainsi d’un arrêté de

décembre 1887 qui établit la liste des infractions spécifiques aux Indigènes non citoyens

français de Nouvelle-Calédonie. Cette liste va s’allonger au fil des ans pour créer de nouvelles

infractions ou pour établir de nouvelles modalités d’application d’infractions anciennes.

C’est le cas de l’arrêté du Gouverneur Feillet de 1898 qui rappelle un principe général

(l’interdiction faite aux Indigènes de quitter leurs réserves et leurs tribus) et qui définit les

conditions auxquelles doit se soumettre l’Indigène qui veut provisoirement quitter sa tribu

(autorisation limitée dans le temps et écrite du commandant de la brigade de gendarmerie à

présenter à tout contrôle).

Document 5 : Les Canaques à Paris et à Hambourg en 1931

« On n’avait jamais vu de Canaques à Paris, on n’avait jamais vu non plus un millier de crocodiles de

toutes tailles réunis dans le même endroit ; c’est pourtant ce que l’on trouve … au Jardin

d’acclimatation [du Bois de Boulogne] qui a réussi le tour de force de s’assurer pour cette saison ces

deux attractions sensationnelles. »

Les gens payaient pour entrer au jardin, puis devaient verser un complément pour voir les

« cannibales » ou les crocodiles. Les organisateurs justifiaient leur proximité par souci de recréer le

décor naturel et habituel de la troupe.

« Nous ne pouvons plus rester ici car nous nous désolons et nous voulons revoir la chère France. À

Hambourg, loin des protégeants français, nous sommes traités durement comme des esclaves.

Toujours nous sommes retenus et on nous interdit de dépasser pas plus de 50 mètres de notre

habitation.

La société nous défend de sortir et de mettre des habits civils. Nous marchons pieds nus. Il faut

danser sans arrêt même quand il pleut, ou creuser d’énormes troncs d’arbres pour faire des pirogues.

Nous sentons nos forces épuisées et l’ennui commence à nous saisir. »

Lors de l’exposition universelle de 1889, des Canaques avaient déjà été emmenés à Paris. Ce

fut de nouveau le cas en 1931 lors de l’exposition coloniale. La FFAC (fédération française

des anciens coloniaux) et non pas les organisateurs de l’exposition coloniale obtint du

Gouverneur Guyon le recrutement d’une centaine de Canaques originaires de Canala et des

Loyauté.

Après deux mois de voyage à bord du « Ville de Verdun », le groupe arriva le 30 mars 1931 à

Marseille et fut dirigé sur Paris. La délégation fut scindée en deux sous-groupes, l’un restant à

Paris tandis que l’autre était envoyé en Allemagne. Là commença pour les Canaques le temps

des désillusions. La FFAC était en fait une association reconnue d’utilité publique liée au

groupe financier qui gérait le Jardin d’acclimatation du Bois de Boulogne spécialisé dans

l’exposition de plantes et animaux exotiques. Les Canaques envoyés en Allemagne parvinrent

au zoo de Hambourg lequel envoya en échange des crocodiles au Jardin d’acclimatation de

Paris. Canaques « cannibales » et crocodiles furent associés dans une « attraction » commune

et payante du Jardin d’acclimatation qui se situe à l’ouest de Paris ( au Bois de Boulogne)

alors que l’exposition coloniale se tenait au parc de Vincennes (au sud-est de Paris).

Le comportement de la FFAC souleva la protestation d’anciens coloniaux de Nouvelle-

Calédonie, des missionnaires aussi bien catholiques que protestants qui s’élevèrent contre le

traitement réservé à la délégation canaque.

Le Conseil général se saisit aussi du problème. Le « Bulletin du Commerce » se fit à plusieurs

reprises l’écho du traitement réservé aux Canaques en prenant leur défense sous forme

d’articles ou en publiant des lettres de protestation des groupes participants au déplacement.

Les courts extraits de ce journal, présentés en document 5, en portent témoignage.

Document 6 : La société calédonienne dans l’entre-deux-guerres : une société coloniale

Pendant l’entre-deux-guerres, la société calédonienne était « coloniale » en ce sens qu’elle était une

société de personnes inégales où la liberté n’était pas un principe partagé.

Les Européens ou les « Blancs » ( et encore pas tous, à cause de la persistance d’un petit nombre de

condamnés du bagne en fin de peine) avaient seuls le droit de vote et la liberté civile (en particulier la

liberté de circulation et la liberté du travail). Ils étaient soumis aux impôts locaux.

Les Indigènes étaient « sujets français » mais pas citoyens. Ils n’avaient pas le droit de vote, ne

pouvaient pas circuler librement dans la colonie (ils devaient obtenir une autorisation pour quitter leur

tribu). Ils étaient soumis au régime de l’indigénat, en application duquel ils pouvaient être sanctionnés

de peines d’amende (jusqu’à 100 f) et de prison (jusqu’à 15 jours) pour des fautes qui leur étaient

spécifiques (désobéir aux ordres, circuler nu sur les routes, pratiquer la sorcellerie, refuser de payer la

capitation et de se soumettre aux prestations). Ils devaient payer la capitation (impôt de 40 f par an et

par homme) et effectuer des prestations (8 jours de travaux d’utilité publique par an).

Les travailleurs asiatiques (Indochinois et Javanais) étaient placés sous le régime du contrat

d’engagement qui les mettait sous le contrôle et la dépendance d’un employeur tant pour la résidence

que pour l’emploi.

Ce document a été créé sous forme d’un court résumé de l’organisation de la société

calédonienne de l’entre-deux-guerres, pour faire apparaître son caractère colonial.

Dans les mains des élèves, associé à un questionnement libre à imaginer par le professeur, il

permet de dégager :

• la composition de la société calédonienne,

• les inégalités entre les groupes humains au regard du droit des personnes et du droit de

vote,

• le régime de l’indigénat,

• le régime de l’engagement des travailleurs immigrés.

Document 7 : Un contrat type d’engagement en 1920

(extraits)

Art.2 - … la journée de travail sera de 9 heures.

Art.3 - … L’employeur contractant payera un salaire minimum à

la fin de chaque mois de … pour les hommes et de …pour les

femmes.

Art.5 - Les congés seront de 1 jour par semaine et de 3 jours

à l’occasion du nouvel an javanais.

Art. 6 - ...L’employeur contractant procurera aux ouvriers et à

leur famille pendant toute la durée de leur engagement à titre

gratuit le logement, les vêtements, la nourriture, les soins

médicaux, l’eau potable et l’eau de bain.

Art. 6 bis – L’employeur versera tous les mois pendant la durée

du contrat d’engagement au profit de chaque travailleur une

somme de … dans une caisse d’épargne. Le montant total des

versements sera remis au travailleur au moment du

rapatriement.

Art. 10 – Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans. Il

ne pourra être renouvelé qu’une seule fois pour la même

durée.

Art.12 – L’ouvrier contractant admis en Nouvelle-Calédonie

pour s’y établir avec sa famille en tant que résident libre

renonce au droit à rapatriement gratuit dans sa colonie

d’origine.

L’introduction de travailleurs immigrés en Nouvelle-Calédonie a été organisée pour la

première fois d’une manière cohérente en 1874, par un arrêté du Gouverneur de la Richerie.

Cet arrêté a été complété par d’autres qui ont réglé ou modifié les conditions de l’engagement

des travailleurs et le régime de leur protection en Nouvelle-Calédonie.

Ont été ainsi fixées les conditions de recrutement, de transport et d’admission des travailleurs

immigrés, les dispositions relatives à leur contrat d’engagement, à leur rapatriement et à leur

accession à la résidence libre en fin d’engagement, le tout placé sous le contrôle du service de

l’immigration qui était rattaché à celui des affaires indigènes.

Les extraits du contrat type d’engagement qui fait l’objet du document 7 ci-dessus sont loin de

couvrir la totalité de la condition des engagés. Ils permettent cependant d’en éclairer quelques

points.

Le document fait apparaître que le contrat d’engagement est un contrat de travail de type

particulier entre deux parties : l’engagiste et l’engagé. C’est un contrat bilatéral (ou

synallagmatique) en ce sens qu’il oblige réciproquement les deux parties.

Le document fait surtout apparaître les obligations de l’engagiste qui doit :

• payer à l’engagé un salaire minimum ;

• respecter la durée journalière de travail (9 heures), les congés ( 1 jour par semaine et 3

jours à l’occasion du ramadan, ce qui veut dire que l’engagé était un javanais

musulman) ;

• assurer à titre gratuit à l’engagé le logement, la nourriture, l’habillement, les soins

médicaux, l’eau ;

• verser une partie du salaire à la caisse d’épargne afin de constituer un pécule reversé

au retour de l’engagé dans son pays d’origine ;

• assurer le rapatriement de l’engagé au terme du contrat .

La principale obligation de l’engagé n’apparaît pas dans les extraits du contrat d’engagement,

mais il est facile d’imaginer qu’elle est de fournir le travail aux dures conditions fixées par

l’engagiste et par les mœurs coloniales.

Le contrat d’engagement était conclu pour une durée limitée (5 ans) renouvelable une seule

fois.

Le fait pour l’engagé d’obtenir, à sa demande, la résidence libre en Nouvelle-Calédonie

entraînait la perte du droit au rapatriement à la charge de l’engagiste.

Les extraits du contrat d’engagement ne disent rien, et c’est normal, sur d’autres aspects de la

condition des engagés, car il s’agit de mesures générales et non contractuelles fixées par la

législation locale (punitions en cas de désobéissance et de refus de travail ; restrictions à la

liberté de circulation des engagés).

SUPPORT DOCUMENTAIRE ET BIBLIOGRAPHIE

– La Nouvelle-Calédonie (Histoire - CM), par un collectif d’auteurs. CTRDP / Hachette

Nouméa 1992.

- Espoirs et réalités – La Nouvelle-Calédonie de 1925 à 1945 – Bernard Brou – SEHNC

n° 9 1975.

- L’organisation de la Nouvelle-Calédonie – Institutions et régime législatif – Marianne

Devaux – CDP Nouméa 1997.

- 101 mots pour comprendre – L’histoire de la Nouvelle-Calédonie – Ouvrage collectif

coordonné par Frédéric Angleviel – Éditions Ile de Lumière Nouméa 1997.

- 101 mots pour comprendre – Les institutions de la Nouvelle-Calédonie – Ouvrage

collectif sous la direction de Jean-Yves Faberon et François Garde –Éditions Ile de

Lumière – Nouméa 2002.

- Expériences coloniales : la Nouvelle-Calédonie 1853-1920 Isabelle Merle –

Belin 1995.

- La vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie de 1850 à nos jours – Jacqueline Sénès

Hachette Paris 1985.

– L’organisation communale en Nouvelle-Calédonie (Luc Steinmetz) in. Éducation

civique en Nouvelle-Calédonie – Ouvrage collectif – CDP Nouméa 2001.

- L’état civil coutumier (Luc Steinmetz) in Éducation civique en Nouvelle-Calédonie –

Ouvrage collectif – CDP Nouméa 2001.

- Revue MWÀ VÉÉ n° 15 . Ce numéro est en fait un dossier sur l’indigénat. Il comprend

de très nombreux témoignages. – ADCK Janvier 1997.

- La main d’œuvre immigrée asiatique sous contrat en Nouvelle-Calédonie (textes de

Sylvette Boyer et de Véronique Armand-Devambez) – Collection « Documents et

commentaires » - Archives de la Nouvelle-Calédonie 1993.

Le thème de la participation de la Nouvelle-Calédonie à l’exposition coloniale de 1931

pourra faire l’objet d’une recherche confiée aux élèves.

Sur ce thème on pourra consulter :

– Revue MWÀ VÉÉ n° 13. Ce numéro est consacré à la participation des Kanak à

l’exposition coloniale de 1931, avec de très nombreux témoignages – ADCK juillet

1996.

– Le Mémorial Calédonien tome 4 (p 311 à 323) avec de très belles photos ou

l’Encyclopédie de la Nouvelle-Calédonie.

– Ou aller sur Internet pour une recherche en tapant tout simplement « La Nouvelle-

Calédonie et l’exposition coloniale de 1931 ». On y trouvera un bref historiques des

différentes expositions coloniales organisées par la France.

– Pour l’illustrer par le son, on pourra avoir recours à l’excellent Chants et Paroles

Kanak – Exposition coloniale de 1931 – Tiré de l’émission d’Alexandre Rosada

« Histoires pays/pays d’histoire » co-production CDP Nouméa / RFO.

– On pourra aussi avoir recours au livre de Didier Daeninckx, Le retour d’Ataï (éditions

Verdier- 2002), pour découvrir comment la réalité historique peut prendre parfois de

surprenantes allures de fiction.

– Sans oublier Canaques de la Nouvelle-Calédonie à Paris en 1931, De la case au Zoo

Joël Dauphiné - L’Harmattan Paris 1998.

(Juillet 2003)

Documents joints

La Nouvelle-Calédonie dans l’entre deux guerres (1919-1939) (1/4)

Document accompagnant le programme de troisième pour le thème : affirmation et limites du fait colonial.

PDF - 232.4 kio

Dans la même rubrique

L’histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie

Une contribution scientifique pour mieux connaître cette partie de l'histoire.

La Nouvelle-Calédonie durant la Première Guerre mondiale

Intervention prononcée lors du stage effectué le jeudi 30 avril 2015 au Musée de la Ville de Nouméa

La République française et le fait colonial

Conférence donnée à l'ESPÉ (ex-IUFM) de Nouville le mercredi 11 mars 2015.