L’Océanie intertropicale : les Etats (1/2)

Contemporaine Oceanie_Pacifique Terminale

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

É.F.M. (États Fédérés de Micronésie)

Type de gouvernement : République fédérale

Tableau de bord

Population : 111 000 hab. (2009)

Superficie : 701 km²

Densité : 158 hab. / km²

Capitale : Palikir

Monnaie : dollar US

PIB / hab. : 2 183 dollars US

Taux de croissance (2007) : - 3 %

IDH : 0 ,752

Aperçu géographique

Les États fédérés de Micronésie (ÉFM) se situent dans le Pacifique occidental. Ils se composent d’une série de 607 îles et

îlots dispersés sur 2 900 km d’ouest en est et sur plus de 3 millions de km². Ces îles sont soit des atolls coralliens soit de

petites îles montagneuses avec par endroits des affleurements volcaniques. Elles se répartissent en quatre États : Yap, Chuuk

(anciennement Truk), Pohnpei (anciennement Ponape) et Kosrae. Le climat est très humide (8 400 mm sur Phonpei) et les

ÉFM sont sujets à de fréquents passages cycloniques.

Situation économique

Les États Fédérés de Micronésie doivent faire face à de nombreuses contraintes liées à leur isolement et à leur

dispersion en une poussière d’îlots sur un vaste espace maritime. De fait, ils sont sans grandes ressources et leur

économie est tributaire de l’aide extérieure, surtout étasunienne. La majorité des 111.000 habitants dépend de

l’agriculture et de la pêche de subsistance. L’agriculture commerciale produit de l’huile de palme, du coprah, de

la banane, de la patate douce et du poivre. L’industrie se résume à des conserveries de thon et au textile. Le pays

exporte également du corail pour la joaillerie. Il peut également compter sur une activité touristique qui se

développe surtout sur l’atoll de Chuuk, où l’on peut visiter un cimetière d’épaves de navires de guerre japonais.

Mais les EFM sont confrontés à de nombreux problèmes liés à la faiblesse des infrastructures de communication,

à l’inégalité entre les régions qui se renforce en raison de l’exode vers les zones urb aines, où se concentre

l’essentiel du développement économique, à un état sanitaire préoccupant (obésité, maladies cardio-vasculaires,

diabète) et à la vulnérabilité aux catastrophes naturelles (nombreux cyclones) et au réchauffement climatique.

Vers l’indépendance

Les ÉFM furent occupés par les Allemands, puis par les Japonais (sous mandat de la SDN), avant de

faire partie

des « Territoires sous tutelle des îles du Pacifique » (TTIP), confiés aux États-Unis le 15 septembre

1944 par un mandat des Nations unies. Les six districts des TTIP (dont les quatre qui formeront plus

tard les ÉFM) ont été administrés d’abord par la Navy (jusqu’en 1951), puis par le ministère de

l’Intérieur, jusqu’en 1986. L’évolution vers l’indépendance s’est faite très progressivement. Ainsi, dès

1949 est institué un conseil consultatif des six districts, qui commence à se réunir en 1956. En 1964,

est créé un Congrès bicaméral qui se réunit pour la première fois en 1965 et propose aussitôt

l’adoption d’un drapeau des TTIP. En 1975, le Congrès provoque la convocation d’une convention

chargée de rédiger une constitution. En 1978, par voie de référendum, quatre des six districts formant

les TTIP forment un État fédéral qui devient les ÉFM (États Fédérés de Micronésie), alors que les îles

Marshall et les Palaos choisissent une évolution séparée vers l’indépendance. En 1979, l’autonomie

interne est proclamée pour les quatre districts qui ratifient une nouvelle constitution et deviennent

officiellement les États fédérés de Micronésie. En 1982, les ÉFM signent un accord de libre

association avec les États-Unis. Cet accord entre en vigueur en 1986. En 1990, la fin de la tutelle est

ratifiée par les Nations unies et les ÉFM entent à l’ONU en 1991.

Institutions et vie politique

Institutions

Les ÉFM sont une République fédérale. Le pouvoir exécutif est entre les mains

d’un Président q ui est aussi chef du gouvernement. Le pouvoir législatif est entre

les mains d’un Congrès qui compte 14 membres, dont dix sont élus pour deux ans

dans des circon scriptions à siège unique et quatre au scrutin proportionnel pour

quatre ans. Le Président et son vice-président sont élus par le Congrès parmi les

quatre députés élus au scrutin proportionnel. Leurs sièges sont alors repourvus à

l’occasion d’élections spéciales. Le pouvoir judiciaire est détenu par la Cour

suprême, dont les juges sont nommés par le Président sur recommandation, et

approbation, du Parlement.

Vie politique

Il n’y a pas de parti politique constitué dans les ÉFM. Le jeu politique dépend ainsi

largement des relations familiales ou traditionnelles, sans qu’il y ait vraiment débat

d’idées.

Les défis à relever

Une analyse de l’Union européenne

La stratégie se concentre sur le secteur de l’eau et de l’énergie, plus particulièrement les énergies renouvelables. En pratique,

il s’agira d’offrir et d’installer des systèmes d’énergie renouvelables dans les zones rurales, les îles de la périphérie. En

mettant l’accent sur l’offre d’énergies renouvelables fiables et rentables et en encourageant l’efficacité et l’autosuffisance

énergétiques, la stratégie entend contribuer à réduire les déséquilibres régionaux ainsi que les coûts et promouvoir un

environnement plus propre. Les ÉFM disposent d’une immense zone économique exclusive, et la pêche est donc une

ressource clé. Toutefois, le développement de ce secteur est confronté à plusieurs défis environnementaux, comme la

surpêche, les pratiques de pêche destructives, la pollution, les déchets, la mauvaise gestion du développement côtier et le

changement climatique. En raison de l’importance de ce secteur, un accord de partenariat entre l’UE et les ÉFM dans le

domaine de la pêche est entré en vigueur en février 2007. Une partie de l’aide financière de l’UE servira à aider les ÉFM à

définir et à mettre en œuvre une politique de la pêche, ce qui les aidera à mieux gérer leurs ressources de pêche d’une

manière durable et responsable. L’accord entend aussi lutter contre les activités de pêche illicites, non réglementées et

clandestines dans les ÉFM.

++++

FIDJI

Type de gouvernement : République ( ?)

Tableau de bord

Population : 845 000 hab. (2009)

Superficie : 18 300 km²

Densité : 46 hab. / km²

Capitale : Suva

Monnaie : dollar fidjien

PIB / hab. : 6 000 dollars US

Taux de croissance (2007) : 3 %

IDH : 0,864

Aperçu géographique

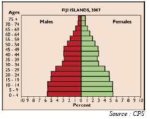

La République des îles Fidji se compose de 322 îles (dont 106 habitées)

et de 522 îlots. Environ 87 % de sa population se concentre sur les deux

îles principales de Viti Levu et Vanu a Levu, qui couvrent 87 % environ

de la superficie totale du pays (18 274 km²). La République a pour

capitale Suv a, située au sud-est d e Viti Levu. Il existe d eux autres villes

importantes : Lautoka et Savusavu (sur Vanua Levu). L’aéroport

international de Nadi (on prononce Nandi) se trouve au nord-ouest de

Viti Levu, près de Lautoka, à l’opposé donc de la capitale.

Les îles Fidji sont découpées en

quatre « divisions » : centre,

nord, occidentale, orientale et

une dépendance, Rotuma,

située au nord de l’archipel.

Situation économique

La situation économique s’est rétablie après le coup d’État de 2000, malgré l’émigration massive des Indo-Fidjiens. L’OCDE estime

que Fidji a alors perdu 61 % de sa main d’œuvre qualifiée, souvent remplacée par une immigration d’origine chinoise.

L’économie a ainsi connu une croissance de 3% pour 2006. Le secteur du tourisme, principal pourvoyeur de devises, est resté le

moteur de la croissance avec 507.000 touristes enregistrés en 2004 (+ 18% par rapport à 2003). D’autres secteurs ont progressé,

comme l’extraction de l’or, l’industrie forestière ou la production d’eau minérale. Les investissements étrangers ont augmenté.

Depuis le coup d’état du 5 décembre 2006, la situation économique s’est à nouveau dégradée au point que le gouverneur de la

Banque centrale estime que l’économie ne devrait pas pouvoir retrouver avant 2009 son niveau de 2006. La croissance devrait être

négative en 2007 (estimation -2,5%). Le tourisme en particulier subit de plein fouet les répercussions de la crise politique.

Le secteur sucrier (10% du PNB, 200 000 emplois directs et indirects), qui dépend de l’accès privilégié au marché européen, traverse

une crise profonde.

Dans le cadre de la réforme de l’organisation commune du marché du sucre, Fidji bénéficie d’un programme d’accompagnement

financé au titre des actions extérieures de l’Union Européenne. L’allocation 2007 sera nulle. Les allocations 2008 à 2010 seront liées

à la bonne mise en œuvre des engagements contractés par le gouvernement intérimaire pour un retour à la démocratie.

Quelques éléments pour mieux comprendre la situation aux îles Fidji…

Fidji devient colonie britannique en 1874. Les Anglais y font venir des travailleurs indiens pour les

plantations de coton puis de canne à sucre entre 1878 et 1920. En 1963, Fidji accède à l’autonomie, avec la

mise en place d’un conseil exécutif, qui devient conseil des ministres en 1965 et d’un conseil législatif à

majorité locale. La colonie accède à l’indépendance en 1970. L’indépendance met face à face deux

communautés aux effectifs à peu près égaux mais qui ne peuvent s’entendre pour partager le pouvoir… Mais

la constitution bien peu démocratique, imaginée par les Anglais sous la pression des Mélano-Fidjiens, ne

permet théoriquement pas aux Indiens de s’emparer du pouvoir. Par ailleurs, les Mélanésiens contrôlent la

police, l’armée et le foncier, alors que les Indiens dominent le commerce.

Cliquez ici pour une analyse de la situation depuis 1970

Les aides au développement

En matière d’aide au développement, les Iles Fidji bénéficient des soutiens suivants :

– Banque Asiatique de Développement : prêts à taux préférentiels à hauteur de 40 M $, pour la période 2005-2007, pour

des projets d’infrastructure (électrification des zones rurales en énergie renouvelable, rénovation et agrandissement des

aéroports de Nadi et de Suva-Nausori, travaux routiers)

– FED : 21M€ consacrés à l’éducation et au développement des infrastructures au titre du 9è me FED (envelopp e A) sur la

période 2004-2008. En 2003, 11,3 M€ ont été décaissés au titre du 8è me FED.

– Aides bilatérales : en 2004 - Japon 3,86M€ - Chine 2,81 M€ - Australie 7,35M€ - Nouvelle-Zélande (1,61M€) -

France DGCID (0,6 M€). Le Fo nds Pacifique a contribué en 2004 à des actions bilatérales menées par n os territoires du

Pacifique avec Fidji - La Grande Bretagne a cessé toute aide bilatérale en 2004. À no ter le renforcement de l’action de

la Chine : visite en août 2006 du ministre chinois des Affaires Étrangères avec la signature d’un protocole d’accord de

1,4 M€ et confirmation d’un prêt de 300 M€ pour des projets à définir.

++++

KIRIBATI

Type de gouvernement : République

Tableau de bord

Population : 100 000 hab. (2009)

Superficie : 811 km²

Densité : 122 hab. / km²

Capitale : Tarawa Sud

Monnaie : dollar Australien

PIB / hab. : 686 dollars US

Taux de croissance (2007) : 2 %

IDH : ?

Aperçu géographique

Le Kiribati est situé au cœur de l’océan Pacifique, à cheval sur l’Equateur. Il se compose de trois archipels : les îles

Gilbert (17 îles, 90 % de la population), les îles Phoenix (8 îles, vides d’hommes) à environ 1 800 kilomètres au sud-est

des îles Gilbert et les îles de la Ligne (11 îles, dont 3 habitées) à environ 3 300 kilomètres à l’est des îles Gilbert. Il

convient d’ajouter à ces trois ensembles l’île isolée de Banaba, autrefois riche en phosphate, mais au sous-sol épuisé

aujourd’hui. La grande dispersion de ses îles donne au pays une immense ZEE de 3,5 millions de km².

La population totale atteint environ 100 000 habitants, dont 40 % se regroupent sur Tarawa (densité de 2 500 hab./km²),

pour une superficie de 811 km².

Situation économique

Le Kiribati a peu de ressources naturelles. Le phosphate de Banaba est épuisé depuis l’indépendance du

pays. La plupart des I-Kiribati vivent de l’agriculture de subsistance (légumes, fruits), ainsi que de la pêche

et du coprah qui fournissent l’essentiel des exportations. Mais la balance commerciale est très déséquilibrée

et nécessite l’appel à l’aide internationale. Cette aide provient en grande partie du Royaume-Uni, de

l’Australie et du Japon et couvre entre un quart et la moitié du PIB. Les droits de pêche payés par l’Union

européenne, la Corée du Sud et Taiwan complètent les revenus du pays qui ne peut pas compter sérieusement

sur le tourisme, du fait de très mauvaises liaisons avec l’extérieur. Il n’existe que deux hôtels à Tarawa.

Vers l’indépendance

Les îles polynésiennes des Gilbert ont été placées sous protectorat britannique en 1892. En 1916, elles sont rattachées

aux îles Ellice pour former la colonie des îles Gilbert et Ellice à laquelle les îles Ch ristmas sont rattachées en 1919 et les

îles de la Ligne en 1971. Elles sont occupées par les Japonais en 1942 et libérées par les Alliés en 1943.

Les îles Gilbert et Ellice représentaient deux intérêts pour les Anglais : le phosphate de Banaba

(voir ci-dessous) et l’isolement de l’île Christmas, au-dessus de laquelle Anglais puis

Américains se sont livrés à de multiples essais nucléaires aériens. Banaba épuisé et Christmas

abandonné, rien ne retenait le colon isateur qui a laissé entendre dès 1974 qu’il souhaitait se

séparer de sa colonie en lui accord ant une première Constitution. Les Ellice se séparèrent des

Gilbert en 1974 et devinrent indépendantes en 1978. De leur côté, les îles Gilbert (+ les îles

Christmas et de la Ligne) accédèrent à l’autonomie en 1977. Des élections se tinrent en 1978 et

portérent au pouvoir en tant que Premier ministre Ieremia Tabai, âgé de 27 ans, et qui fut le

premier Président du pays devenu indépendant en 1979 sous le nom de Kiribati.

Institutions et vie politique

Institutions

Le Kiribati est une République parlementaire. L’exécutif est détenu par un Président qui est à la fois chef de l’État et de

gouvernement. Le Président est élu pour quatre ans au suffrage universel direct parmi les candidats proposés par le

Parlement en son sein. Une fois élu, il choisit son vice-président et les membres de son gouvernement. Le Parlement est

élu tous les quatre ans et se compose de 46 représentants, dont 44 élus et deux membres d’office (l’attorney général et

un représentant de Banaba). Il peut renverser le g ouvernement en votant une motion de censure. Par ailleurs, chacune

des 21 îles habitées a son propre conseil local qui statue sur les affaires de la vie quotidienne.

Vie politique

Le Kiribati représente un cas exceptionnel de stabilité politique dans le petit monde des pays

indépendants du Pacifique. Les Présidents successifs ont souvent été réélus, dans les limites

imposées par la Constitution (3 mandats) : Ieremia Tabai (de 1979 à 1991), Teburoro Tito (de

1994 à 2003), Anote Tong (de 2003 à aujourd’hui – 2 009 .

Ieremia Tabai essaya de faire en sorte que le pays soit le moins dépendant possible de l’aide

in ternationale, quitte à vivre dans une grand e pauvreté. Il signa un accord de pêche avec l’URSS,

qui fit grand bruit à l’époque, mais qui ne fut pas renouvelé. Il plaça judicieusement les fonds

hérités du phosphate de manière à alimenter les caisses de l’Etat. Il arriva sans encombre au

terme de ses trois mandats. Le Président actuel a connu des élections mouvementées. Accusé

d’avoir transgressé les règles des comptes de campagne, il fut menacé de révocation. Finalement,

un juge dépêché d’Australie a tranché en sa faveur.

Les défis à relever

L’Union européenne est une source clé d’aide à Kiribati. L’exode massif de la population vers l’île principale de Tarawa a entraîné

un retard de développement sur les îles situées à la périphérie de l’archipel, dont les habitants dépendent toujours d’une agriculture et

d’un élevage de subsistance.

Une attention particulière est accordée aux îles périphériques, où l’accès à l’eau potable et à l’électricité est souvent limité.

Les avantages de la croissance et de la bonne santé de l’industrie de la pêche doivent être répartis plus équitablement dans l’État.

L’accent est mis sur les sources d’énergie durables et renouvelables, avec l’abandon progressif des combustibles fossiles.

Le changement climatique est un autre volet clé de la coopération entre l’UE et Kiribati. Cette préoccupation commune

s’explique par le fait que Kiribati se compose d’îles dont l’altitude est proche du niveau de la mer et qui sont donc

particulièrement vulnérables à la montée du niveau des océans et aux catastrophes naturelles.

Le malheur des Banabans

L’île de phosphate de Banaba (ou Océan), a été exploitée par la Pacific Phosphate Company jusque dans ses derniers

recoins, après que la compagnie ait obtenu le déplacement des Banabans vers une autre île (l’île fidjienne de Rabi).

Cette expulsion de force des habitants s’est doublée de la fâcheuse décision d’accorder l’indépendance aux îles Gilbert

en 1979, au moment même où le gisement de phosphate était épuisé. Le nouveau pays indépendant ne pouvait donc plus

compter sur sa seule richesse minière.

Le Kiribati porta l’affaire devant la justice internation ale et récupéra des indemnités. Mais en parallèle s’est posé le

problème des anciens habitants de Banaba et de leurs descendants. La plupart sont restés sur Rabi, qui dépend de Fidji,

et très peu sont revenus sur Banaba. Mais tous réclament à ce que les indemnités qui ont été versées par l’Angleterre et

l’Australie le soient à eux et non au gouvernement du Kiribati… Devant le refus de ce dernier, ils ont demandé en 2005

à faire sécession et à être rattachés aux îles Fidji. L’affaire n’est pas terminée.

Documents joints

Dans la même rubrique

La Nouvelle-Calédonie de 1946 à 1975

Ce corpus documentaire propose 76 documents en rapport avec les programmes des classes de troisième et de terminale générales.

Ces héros venus d’Outre-mer 1939-1945

Exposition et série de témoignages sur les engagés du Pacifique, de l'Océan Indien et de l'Atlantique

Le gouvernement et l’administration de la Nouvelle-Calédonie depuis 1945

Une contribution en histoire