Le contexte : « La politique de débarras » (1)

La loi sur l’exécution de la peine aux travaux forcés du 30 mai 1854 est l’aboutissement en

France d’une longue période de réflexion initiée dès 1848 sur la réforme des prisons, sur la

fermeture des bagnes et leur évacuation. L’ensemble des travaux permettent à Louis Napoléon

Bonaparte de déclarer le 12 novembre 1850 devant l’assemblée nationale : « Six mille

condamnés enfermés dans les bagnes grèvent le budget d’une charge énorme, se dépravent de

plus en plus et menacent incessamment la société. Il semble possible de rendre la peine aux

travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine en

l’utilisant au progrès de la colonisation française » (2).

Alors qu’une commission définit dés 1851 tous les aspects de la colonisation pénale et que le

choix d’un lieu de transportation se porte sur la Guyane (à 8 voix contre 6 pour la Nouvelle-

Calédonie), le gouvernement n’attend pas la loi pour envoyer dans la colonie le premier

convoi de forçats le 31 mars 1852.

C’est dans ce contexte que s’inscrit aussi la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie,

présentée par L.J. Barbançon comme « une mesure conservatoire prise par la Marine, en

prévision du pire en Guyane. […] elle « rassure les députés sur la possibilité d’une colonie

pénale de remplacement en cas d’échec en Guyane » (3). C’est effectivement dans ce sens

que l’acte du 24 septembre 1853 est justifié dans Moniteur du 14 février 1854 : « Le

gouvernement étant désireux depuis longtemps de posséder dans les parages d’Outre-Mer

quelques localités qui pussent, au besoin, recevoir des établissements pénitentiaire. La

Nouvelle-Calédonie offraient toutes les conditions désirables. »

Quand toutes les conditions politiques et administratives sont réunies, le projet de loi sur

l’exécution de la peine aux travaux forcés, déposé au Conseil d’État depuis le 1er juin 1852,

est enfin adopté par le Corps Législatif le 30 mai 1854.

Analyse de la loi : expiation, amendement, réinsertion.

La loi comprenant 15 articles est construite sur trois principes : Répression- Amendement-

Réhabilitation.

Son originalité réside dans l’obligation qui est faite au forçat condamné à plus de huit années

de rester à vie dans l’île. Cette disposition s’étend aussi à ceux qui sont condamnés à moins de

huit années, puisqu’ils doivent le doublement : c’est-à-dire qu’ils doublent leur peine d’un

séjour dans la colonie égal à la durée de leur peine.

Cette obligation est sans précédent dans la législation française et on ne la retrouve pas dans

les dispositifs étrangers anglo-saxons.

Une autre originalité consiste à donner un caractère mixte à la peine : les travaux forcés et la

terre. Quelle logique a dominé la peine ou la colonisation ? Les législateurs répondent : la

peine d’abord, la colonisation après. La rigueur avec laquelle la loi est appliquée en Nouvelle-

Calédonie ne peut les démentir.

L’implantation du bagne en Nouvelle-Calédonie

Alors que la Nouvelle-Calédonie avait déjà été pressentie en 1851 pour accueillir le bagne,

l’idée se précise dix ans plus tard quand les premiers rapports sur le bagne de Guyane tendent à montrer l’échec de la colonisation pénale en raison du taux trop élevé de mortalité (165 pour

1000 en 1857)

Une commission est chargée par le gouvernement d’étudier les conditions requises à

l’établissement d’un lieu de transportation.

Celle-ci est clairement sollicitée par les officiers en poste dans la colonie, s’inquiétant de la

stagnation dans laquelle le Gouvernement a laissé cette nouvelle possession française où le

chef de bataillon Testard ne recense dans un rapport établi en 1858 que 90 colons dont 61 à

Port de France (4).

L’impulsion décisive est venue d’un autre officier de Marine, Charles Guillain, nommé

premier gouverneur en titre en 1861, en poste à Port-de -France le 1er Juin 1862. Ses dépêches

et ses rapports sont enfin entendus et le 2 septembre 1863, Napoléon III signe à Saint-Cloud

un décret qui autorise la création à la Nouvelle-Calédonie d’un établissement pour l’exécution

de la peine des travaux forcés.

Le premier convoi de 250 bagnards quitte la rade de Toulon à bord de l’Iphigénie le 6 janvier

1864, ils sont accueillis à Nouméa par Ch. Guillain le 9 mai 1864 par ces mots :

« Ouvriers de la Transportation,

Vous êtes envoyés en Nouvelle-Calédonie pour participer aux travaux importants à exécuter

dans la colonie, je vous y attendais impatiemment…. » […] « Votre conduite ici peut faire

oublier les funestes égarements … » […] « Mais autant je suis disposé à l’oubli du passé,

autant aussi je suis décidé à exiger désormais de tous le strict accomplissement du devoir… » (5)

74 autres convois se succèdent jusqu’en 1897, au total quelques 22000 immatriculés à la

transportation subissent dans l’île la peine aux travaux forcés.

Le bagne est organisé en 3 types d’établissements dans lesquels le condamné est censé

évoluer en trois étapes :

1- la répression dans les pénitenciers (celui de l’île Nou, de Montravel, et de l’île des

Pins après le départ des déportés politiques) et les camps de travail (dans la ville et en

brousse le long des routes) où il est employé aux travaux les plus pénibles, son

obéissance sans condition et la qualité de son travail lui permettent de s’amender.

2- L’administration le place alors progressivement à la 1ère classe (il y en a 5 au total),

elle peut l’autoriser à s’engager chez un particulier (comme « garçon de famille » par

exemple) ou dans l’administration. Elle peut lui accorder aussi, à sa demande, une

concession de terre provisoire (elle devient définitive à sa libération) dans un centre

agricole (quatre sont fondés à Bourail en 1867, à La Foa en 1876, au Diahot en 1880 et

à Pouembout en 1883), le droit de se marier ou encore la possibilité de faire venir sa

famille depuis la métropole.

3- Le condamné arrive alors au terme de son parcours, peut commencer alors sa

réhabilitation qui n’est effective qu’à sa libération. (6)

Les bagnards et les travaux d’intérêt général

« Contribution des bagnards à l’édification de la ville de Nouméa »(7)

Si pendant les premières années du bagne jusqu’ en 1879, les condamnés sont surtout utilisés à

construire tous les bâtiments destinés à accueillir la transportation à l’île Nou, ils contribuent

par la suite, de manière conséquente, à la mise en œuvre du plan d’urbanisme établi par le

service civil des Ponts et Chaussées, doté alors de moyens ridiculement modestes.

Parmi les travaux les plus spectaculaires, on peut citer l’arasement de la butte Conneau qui

débute en 1875 pour être achevé en 1877. L’opération occupe 250 à 300 condamnés, la terre arrachée à la colline, qui gênait la circulation et les installations portuaires, a servi à combler

plus de 12 ha de marécages salins dans la ville.

Les autres opérations d’envergure sont l’adduction d’eau de la ville par une conduite tirée

depuis Yahoué, l’ouverture des principales rues de Nouméa, la construction des quais,

l’édification des principaux bâtiments publics (cathédrales, temple, gendarmerie, logements

des officiers…), construction du réseau télégraphique, des routes carrossables qui relient le

chef lieu à Païta et au Mont-Dore.

À partir de 1873, la main-d’œuvre pénale devient payante, 50 centimes par jour et par

homme. La municipalité doit emprunter pour honorer ces dettes, l’État ne prend pas en charge

les frais, selon le principe qui consiste à ce que chaque colonie se suffise financièrement.

Quant à l’administration pénitentiaire, elle fait partie des services les mieux dotés de la

colonie, avec un budget spécial non soumis aux règles de la comptabilité publique. Ses

détracteurs lui reprochent d’ailleurs de se transformer en véritable entreprise privée et de faire

de l’ombre à la colonisation libre.

Contribution des bagnards aux travaux de route à l’intérieur de la colonie.

C’est une des missions que le gouvernement donne à l’administration pénitentiaire mais ce

n’est qu’au début des années 1880, sous l’impulsion du Gouverneur Pallu de la Barrière qu’un

programme est vraiment engagé et que l’administration pénitentiaire s’exécute non sans

devoir insister auprès de son directeur qui préfère réserver la main-d’œuvre et ses ressources

à ses besoins.

Il faut reconnaître que l’organisation de tels chantiers n’est pas simple. Dans des camps

itinérants faits de tentes ou de cases démontables en bois il faut pouvoir assurer la surveillance

des bagnards.

Les travaux n’ont pas satisfait les contemporains, ils sont jugés insuffisants et de mauvaise

qualité. En 1894, à l’arrivée du gouverneur Feillet, la colonie ne compte que 120 km de

routes, pour la plupart en mauvais état.

La contribution des bagnards au développement du capitalisme minier : les « contrats de chair humaine ».

Dans les années 1880 une campagne est lancée contre l’administration pénitentiaire par les

entrepreneurs locaux reliée en France par des groupes de pression comme le Parti colonial.

Elle vise à faire croire que la loi de 1854 appliquée dans la colonie a été détournée de ses

principes et de ses objectifs, que la Nouvelle-Calédonie est devenue l’eldorado des forçats,

que la colonisation agricole porte préjudice à la colonisation libre, ils reprochent enfin à

l’administration pénitentiaire de se replier sur elle-même, de pratiquer une espèce d’autarcie

dangereuse, de prétendre produire à peu prés tout ce dont elle avait besoin (8) et d’imposer

une concurrence sauvage aux colons libres.

Les auteurs de cette campagne font prévaloir qu’il n’est plus question de coloniser avec des

bagnards mais qu’ils doivent être au service de la colonisation libre, qu’il faut utiliser la

population pénale aux forages des mines, à l’extraction du nickel, ou à préparer l’arrivée des

nouveaux immigrants.

Une disposition législative leur permet bientôt de disposer de centaines de condamnés,

pendant des dizaines d’années, qu’ils échangent avec l’État contre des domaines fonciers ou

encore des usines. Les industriels finissent même par se racheter les contrats. Parmi eux on

compte La SLN, Higginson, Cardozo, et même une société étrangère, australienne. Sur le

plateau de Thio, la SLN emploie certaines années jusqu’à 2000 condamnés pour une

redevance ridicule de 22 sous par jour et par homme (9).

À partir de 1890, les voix s’élèvent pour dénoncer ces pratiques en montrant qu’elles ne

servent pas l’intérêt général comme le veut la loi de 1854 mais l’intérêt privé de quelques

entreprises capitalistes, qui elles-mêmes avouent pouvoir ainsi baisser le coût de revient du

nickel extrait et ainsi pouvoir relever la concurrence des entreprises au Canada.

Le décret du 13 décembre 1894 supprime les contrats de main-d’œuvre aux particuliers mais

comme le fait remarquer Y. Mollier : « au moment où la Tentiaire rendait plus de 40000

hectares de terres aux colons libres, la SLN possédait 100000 hectares, remplaçant un ÉTAT

dans l’ÉTAT par un autre, sans doute bien plus puissant. » (10)

La contribution des bagnards au peuplement de la colonie : les centres agricoles de concessionnaires

Les centres agricoles de concessionnaires rentrent dans le dispositif de la loi qui vise la

réinsertion du condamné puis sa réhabilitation. Ils ont aussi pour impératif de résoudre le

problème des libérés dont le désœuvrement fait courir un risque à la sécurité de la population

libre.

Le condamné arrivé à la première classe ou le libéré peuvent obtenir une concession de terre à

titre provisoire dans un des centres de l’île.

Les lots délimités sont d’une superficie très modeste de 4 à 6 hectares en fonction de la

qualité du sol.

Pour comparaison la colonisation libre se conçoit, quant à elle, sur les exploitations beaucoup

plus grandes, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’hectares. Feillet accordera des

concessions d’une vingtaine d’hectares.

Un règlement définit progressivement les droits et les devoirs du concessionnaire. Pendant les

30 premiers mois l’administration pénitentiaire lui octroie une indemnité, des outils aratoires

et un trousseau de linge. Au terme de la période s’il a mis en rapport une partie de

l’exploitation et construit sa maison selon les plans définis par l’administration, il peut se

marier (les femmes condamnées sont prévues à cet effet au couvent de Bourail), ou faire venir

sa famille de France, cette démarche est vivement encouragée. La concession ne devient

définitive qu’à sa libération.

Le gouvernement compte ainsi peupler l’intérieur de la colonie qui n’attire pas les colons

libres. D’ailleurs la population d’origine pénale est plus nombreuse dans l’île que la

population européenne libre : en 1887 on compte 9061 Européens issus de l’immigration

libre, dont seulement 5585 colons pour 10547 bagnards auxquels il faudrait ajouter les

familles des concessionnaires. (11)

Les condamnés et leur famille constituent jusqu’au début du XXème la première source de

peuplement européen, avec un rôle d’autant plus essentiel que ce sont essentiellement des

« broussards » donc des ruraux, alors que la majorité des colons libres se regroupent dans le

chef lieu. (12)

Les études menées (13) sur les centres montrent un taux de dépossession important ou

d’abandon après libération, mais aussi restreints soient-ils, ces groupes d’Européens isolés

dans la brousse calédonienne constituent des points d’appui indispensables à la maîtrise du

territoire.

Conclusion

La France décide d’arrêter les convois de transportés en Nouvelle-Calédonie en 1897, les

établissements pénitentiaires sont progressivement désaffectés au début du XXème et

attribués à l’administration locale mais cette époque ne montre pas de « changement dans la

perception des déshérités » comme le conclut le professeur Jean-Yves Mollier. (14)

Après Feillet qui, selon ses propos « ferme le robinet d’eau salle » pour lancer un programme

de colonisation agricole avec des immigrants libres, des voix s’élèvent bientôt (celle entre

autres de Jules Garnier) pour exiger la dépossession des concessionnaires d’origine pénale et

l’expulsion des libérés afin que leur terre soit attribuée à de nouveaux immigrants.

Parallèlement, dans la notice destinée aux visiteurs de l’exposition universelle de 1900, Jean

Carol se félicite de la disparition prévisible de « la race canaque ».

Comme Jules Garnier quelques temps auparavant on se prend alors à rêver « d’une Nouvelle-

Calédonie d’un million d’habitants, où Kanak, transportés et relégués sont chassés après avoir

rempli leur mission historique, préparer les terres pour la colonisation, pour les premiers, bâtir

les infrastructures et assurer la formation du capital primitif pour les seconds. » (15)

Cette analyse historique permet à J.Y. Mollier, en 1993, de terminer son article sur ces mots :

« Canaques et victimes de l’histoire ne savaient pas nécessairement qu’ils subissaient les

mêmes contraintes mais le temps viendrait où il leur faudrait ensemble regarder le passé,

l’analyser sans préjugé, tenter de le comprendre pour se forger une identité nouvelle. » Il y

voit là la grandeur du métier d’historien.

NOTES

(1)-Introduction à l’histoire pénale de la France, collectif d’auteurs, Privat, Paris, 1991,

expression d’André Zysbert citée dans l’archipel des forçats, p 86.

(2)- cité par Louis-José Barbançon, dans l’archipel des forçats.

(3)-Louis-José Barbançon, L’archipel des forçats, P.72.

(4)-Ibidem P.78.

(5)- pour le discours complet voir Michel Reuillard Les Saint-simoniens et la tentation

coloniale : les explorations africaines et le gouvernement calédonien de Charles Guillain

(1808-1875), 1995, Etude, L’harmattan, Paris 1995.

(6)- Pour plus de détail voir la présentation générale des établissements pénitentiaires pp.10 à

33 dans La colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie. L’exemple des concessionnaires de Pouembout, 1883-1895. Debien Cynthia, Collection mémoires et thèses, CDP de Nouvelle-

Calédonie, février 1992.

(7)- pour plus de détails, voir, Les bâtisseurs, catalogue de l’exposition, publication de la ville

de Nouméa, article intitulé contribution de la main-d’œuvre pénale à l’édification de la ville

de Nouméa, par l’association La Nouvelle (société des descendants de bagnards). Voir aussi,

La belle au bois dormant, regards sur l’administration coloniale en Nouvelle-Calédonie de

1874 à 1894, publication de la SEH, N°8, Nouméa 1974.

(8)-article de Yves Mollier dans : Le peuplement du Pacifique et de la Nouvelle-Calédonie

XIXème siècle, actes du colloque universitaire, L’Harmattan, P.55.

(9)- Pierre Gascher, La belle au bois dormant P.170.

(10)- Le peuplement du Pacifique, actes du colloque, P. 62

(11)Pierre Gascher, La belle au bois dormant P.79

(12) pour le détail par arrondissement voir ibidem P.78/79.

(13) - mémoires de maîtrise de Nicolas Dubuisson sur La Foa et de Debien Cynthia sur

Pouembout publié par le CTRDP en 1992.

(14)- Le peuplement du Pacifique, actes du colloque P.63

(15)- Ibidem, P.64

++++

Dossier documentaire

Document 1 : extraits de la loi sur l’exécution de la peine des travaux forcés du 30 mai

1854.

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à

venir, salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Le Corps Législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier. La peine aux travaux forcés sera subie, à l’avenir, dans des établissements crés par

décret de l’Empereur, sur le territoire d’une ou plusieurs possessions françaises autre que l’Algérie.

Article 2. Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous

autres travaux d’utilité publique.

Article 3. Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de punition

disciplinaire ou par mesure de sûreté.

Article 4. Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être conduites dans un des

établissements crés aux colonies ; elles seront séparées des hommes et employées dans des travaux

en rapport avec leur âge et leur sexe.

Article 6. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de

sa peine, à résider dans la colonie dans un temps égal à la durée de sa condamnation.

Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider toute sa vie.

Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie, en vertu d’une autorisation expresse du

gouverneur. Il ne pourra en aucun cas, être autorisé à se rendre en France.

En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l’obligation de résidence que par une disposition

spéciale des lettres de grâce.

Article 11. Les condamnés des deux sexes qui se seront rendus dignes d’indulgence par leur bonne

conduite, leur travail et leur repentir pourront obtenir

1° l’autorisation de travailler aux conditions déterminées par l’administration, soit pour les habitants de

la colonie, soit pour les administrations locales.

2°Une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte.

Cette concession ne pourra devenir définitive qu’après la libération du condamné.

Article 12. Le gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l’exercice,

dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par leur état

d’interdiction légale.

Article 13. Des concessions provisoires ou définitives de terrains pourront être faites aux individus qui

ont subi leur peine et qui restent dans la colonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 1854.

Le président

Signé Billault

Les secrétaires,

Signé Joachim Murat, Edouard Dalloz, Baron E. Chassériaux.

Document 2 : extraits des dépêches ministérielles dans les années 1880.

« Je ne saurais trop vous recommander, M. le gouverneur, de tenir la main à ce que la colonisation

pénale soit encouragée et soutenue par tous les moyens possibles, et je vous serai obligé en

conséquence, de donner des ordres précis aux fonctionnaires placés sous vos ordres. La mise en

concession des transportés qui remplissent les conditions exigées par le décret disciplinaire du 18 juin

1880 doit faire l’objet de tous vos efforts. C’est en facilitant l’essor de la colonisation pénale que vous

seconderez utilement les intentions du département, qui s’impose de lourds sacrifices pour parvenir à

ce but ».

Dépêche ministérielle du 15 mai 1882, notice sur la transportation 1882-1883 p.338

« Vous ne devez pas perdre de vue que l’oeuvre principale qui s’impose à votre administration est celle

de la transportation, dont la loi a confié l’exécution à mon département. Bien que pourvue d’une

population libre, industrieuse, adonnée aux travaux agricoles, aux transactions commerciales, et digne

d’encouragement, la Nouvelle-Calédonie est avant tout une colonie pénitentiaire »

Instruction du ministre au gouverneur Pallu de la Barrière, 29 juin 1882, archives ministérielles

modernes, carton 25.

« Je ne saurais trop insister, Monsieur le Gouverneur, sur la nécessité de hâter la mise en concession

des transportés parvenus à la première classe et de favoriser leur mariage ou leur réunion avec leur

famille : ces sortes d’autorisation doivent être accordées très largement, elles sont un puissant moyen

de moralisation, en même temps qu’elles activent le développement de la colonisation pénale »

Dépêche ministérielle du 24 janvier 1883 au sujet du départ du convoi de femmes condamnées,

embarquées sur le bâtiment de commerce l’Océanie, notice sur la transportation 1882-1883 p.46

« J’ai constaté avec regret que sur 3000 individus environ portés sur l’tat nominatif des transportés de

la première classe, il n’y a que 208 concessionnaires. J’appelle toute votre sollicitude, Monsieur le

Gouverneur, sur cette question fâcheuse et je vous prie d’encourager et de provoquer, par tous les

moyens en votre pouvoir, les demandes d’envois en concession. »

Ibidem

Document 3 : la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie, son implantation et ses

effectifs dans les années 1880.

Calédonie (1863-1931), Presses Universitaires du septentrion, 2003

Commentaire :

Le domaine pénitentiaire s’étend sur plus de 100000 hectares, choisis parmi les terres les plus

fertiles. Jusqu’à la fin du XIXème siècle les centres agricoles pénitentiaires constituent les seuls

centres de peuplement européens à l’intérieur de la Grande Terre, excepté Canala.

Document 4 : le pénitencier de l’île Nou avant 1870.

Commentaire :

Le matin et à la fin de la journée, les condamnés, sont rassemblés devant leur « case », c’est-

à-dire leur dortoir. Sur le site de l’île Nou vit une partie des bagnards seulement, ceux qu’on

nomme alors les « incorrigibles », individus reconnus dangereux nécessitant une surveillance

rapprochée. Les autres sont détachés sur les chantiers de la ville ou sur les routes en

construction non loin du chef lieu. Les mieux notés sont employés chez des particuliers ou par

l’administration de la colonie. Outre sa vocation à la réclusion, le pénitencier de l’île Nou, se

transforme rapidement en centre industriel où on produit une grande partie des besoins de

l’administration en produits manufacturés en tout genre : matériel agricole pour les centres de

colonisation pénale, équipement divers, même des ponts métalliques… Les colons libres

finissent par s’en plaindre, cette activité est considérée comme une concurrence néfaste à

l’activité économique.

Document 5 : le centre pénitentiaire de Bourail en 1871.

Commentaire :

Le centre de Bourail est le berceau de la colonisation pénale, il est ouvert dès 1867, non sans

la résistance des tribus qui se révoltent dès 1868. C’est le centre le plus peuplé de l’intérieur.

Certains forçats peuvent bénéficier d’une concession urbaine en plus du terrain agricole dans

la mesure où ils s’adonnent à l’activité artisanale ou que leur concession rurale est

inconstructible du fait des inondations.

Document 6 : une concession pénitentiaire à Bourail vers 1871.

Commentaire :

On peut distinguer les principales cultures : haricots au premier plan, le maïs qui sèche sur la

véranda, ces productions sont consommées par les ménages, le surplus est acheté par

l’administration pour les besoins des pénitenciers. La case d’habitation est construite sur les

plans de l’administration, avec la cuisine à l’extérieur.

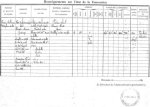

Document 7 : Auguste forçat-pionnier à Pouembout . Fiche descriptive du

concessionnaire provisoire.

Centre de Pouembout

Section de la rive gauche

Lot rural n°73

N°2978, Auguste, Jules

condamné à perpétuité, marié à Bourail le 9 Juin, avec Marie, libérée n°100,

arrivé dans la colonie le 3 juin 1871,

mis en concession le 13 février 1883,

en cours de peine, concessionnaire provisoire.

Renseignements divers sur le concessionnaire : Auguste, Jules, fils de Barthélémy, Auguste et de

Rosalie, né le 22 février 1852, à Alais, arrondissement du Gard, domicilié au même lieu, profession de

journalier. Condamné à Nîmes assises du Gard le 22 février 1869, à perpétuité pour : homicide

volontaire avec préméditation et guet apens sur son oncle.

Condamnation antérieure : néant, condamnation dans la colonie néant. Grâces obtenues le 21 juin

1881, la peine perpétuelle commuée en celle de 20 ans. 1889, grâces générales : remise de 4 ans.

Marié à Bourail, le 9 juin 1886, à Marie libérée le 12 juillet sous le n° 100.

Enfants : Raymond, né le 15 décembre 1878, en France (reconnu) ; Jules Clément, né le 4 octobre

1887 ; Louise, Marie, née le 23 octobre 1888 (décédée), Anna née en 1889, Anaïs en 1891 et Édouard

en mars 1893.

Très bon travailleur, caractère difficile.

ministérielles anciennes, série H : administration pénitentiaire coloniale, carton H 831,

centre de Pouembout.

Commentaire :

Dans ce registre est répertorié chaque lot délimité sur le domaine pénitentiaire de la région,

avec les renseignements concernant le propriétaire en 1895 et sa concession (document

suivant). On peut aussi connaître l’identité de tous les occupants qui l’ont précédé, ce qui

permet d’évaluer la solidité de l’implantation.

Ce type de registre a été établi dans chaque centre pénitentiaire, il fait un état des lieux de la

colonisation pénale à l’heure où il est justement question d’arrêter les convois de transportés

sur la colonie et de relancer la colonisation libre (politique mise en œuvre de Feillet).

J’ai volontairement dissimulé le nom de famille du condamné qui apparaît sur le document

officiel.

Ces informations sont précieuses, toute étude de la colonisation pénale en classe se devrait de

partir de ce document, complété par celui qui suit. Ils permettent de rapprocher les élèves de

la réalité humaine. L’expérience prouve l’intérêt des élèves pour ce type d’informations.

À l’aide de la synthèse scientifique, l’enseignant établit un questionnaire judicieux qui doit

aboutir à dégager les objectifs de la colonisation pénale, ses modalités (la peine, la réinsertion,

le peuplement, la colonisation agricole …), et peut-être ses résultats.

Document 8 : une concession rurale à Pouembout, descriptif de l’exploitation.

Transcription :

Nature et qualité du terrain : sablonneux, bonne qualité.

Produits cultivés : 2000 caféiers en rapport, maïs, haricots, manioc, jardinage.

A récolté en 1894 : 20 sacs de maïs, 10 sacs de haricots, 450 kg de café vendu 2f50 le kilo.

A vendu pour 250fr de légumes, et 300 fr de porcs et de volailles pour l’année 1894.

Constructions élevées : case en torchis couverte en tôle, 7 mètres sur 4 mètres, 2 pièces, véranda

autour, hangar de 11M sur 6 M couvert en paille, cuisine couverte en paille, écurie couverte en tôle 6 M

sur 4 M, poulailler, porcherie, puits, (en bon état).

Matériel agricole servant à l’exploitation de la concession : voiture à cheval, charrue, herse,

égrenoir, et outillage accessoire complet. (il s’agit de celui distribué gratuitement par l’administration,

essentiellement des outils arratoirs)

Animaux : de basse-cour : 70 ; porcs : 28 ; chevaux : 1 jument, 2 poulains

Valeur de la concession : du lot : 1500 FR ; des constructions : 1500 FR ; du matériel : 600 FR ; des

animaux : 1640 FR ; ensemble : 5240 FR

Situation de fortune du concessionnaire : très bonne situation.

Revenu annuel : 4200 à 1500 FR

Document 9 : les bagnards sur un chantier de la ville de Nouméa, arasement de la butte

Conneau.

Actes Sud, Arles, 1998.

Commentaire :

Il s’agit ici d’un chantier de travaux publics, l’arasement de la butte Conneau, dans le centre

ville de Nouméa, il occupa 200 à 300 condamnés chaque jour pendant 2 ans, de 1875 à 1877.

Les matériaux dégagés ont été utilisés à l’assèchement des marais du même centre ville.

Les escadrons de bagnards quittent chaque jour le pénitencier de l’île Nou pour se rendre,

surveillés par les gardiens, sur les différents chantiers de la ville. Bientôt, le camp de

Montravel loge ces hommes pour éviter les tentatives d’évasion sur le trajet.

Document 10 : la main d’œuvre pénale sur les mines : un exemple de contrat de chair

humaine vers 1893.

Commentaire :

Ce sont des forçats, « loués » par l’administration pénitentiaire à la société Le Nickel, ils sont

ici photographiés sur le site minier de Thio vers 1893. Ces contrats passés avec les industriels

sont aussi qualifiés de « contrats de chair humaine » par leurs rares détracteurs et se

rapprochent d’une forme d’esclavage.

Documents joints

Le rôle des bagnards dans la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie

le rôle des bagnards dans la colonisation en Nouvelle-Calédonie (1854-1931).

PDF - 33.9 kio

Dans la même rubrique

L’histoire du bagne en Nouvelle-Calédonie

Une contribution scientifique pour mieux connaître cette partie de l'histoire.

La Nouvelle-Calédonie durant la Première Guerre mondiale

Intervention prononcée lors du stage effectué le jeudi 30 avril 2015 au Musée de la Ville de Nouméa

La République française et le fait colonial

Conférence donnée à l'ESPÉ (ex-IUFM) de Nouville le mercredi 11 mars 2015.