Une interface Nord/Sud : l’Océanie

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

À l’instar de la Méditerranée, étudiée dans les programmes métropolitains, l’Océanie constitue un espace de clivage en même temps que de contacts entre les pays du

Nord et les pays du Sud. Dans ce cadre géographique, on étudie les écarts de développement, la mobilité des hommes (migrations, déplacements touristiques), les

échanges économiques, financiers et culturels, la variété des statuts politiques. En s’appuyant sur quelques exemples, on montre les effets de ces phénomènes sur les

sociétés et les territoires.

L’étude de l’Océanie permet de mettre en relation un espace îlien tropical en proie à divers problèmes de développement avec un « monde » développé décalé vers la

zone tempérée. Cet ensemble géographique est d’une très grande variété : continent australien et archipel néo-zélandais font face à une multitude d’îles et d’archipels

qui vont des grandes terres mélanésiennes aux poussières d’atolls polynésiens ou micronésiens, de l’espace anglo-saxon à l’espace francophone, des pays indépendants

aux pays plus ou moins autonomes, en passant par des écarts souvent énormes dans le poids démographique ou économique, dans le degré de dépendance économico-

financière ou dans le niveau de vie…

Note importante : l’étude de l’interface océanienne ne saurait se résumer à l’Océanie et donc à l’étude exclusive des relations entre l’Australie / Nouvelle-

Zélande d’une part et les îles et archipels de l’Océanie intertropicale d’autre part. L’Australie et la Nouvelle-Zélande regardent vers d’autres « Sud »,

asiatiques ceux-là. Les micro-États insulaires quant à eux entretiennent des relations parfois privilégiées avec d’autres « Nord » (États-Unis, Japon,

Europe…). Le parti a toutefois été pris ici de privilégier les relations intra-océaniennes, dans la mesure où l’accès à l’information et l’état des recherches sur

cet espace géographique sont assez fragmentaires. Le professeur saura élargir le champ autant que de besoin.

I- MISE AU POINT SCIENTIFIQUE

1- Présentation générale de l’interface océanien

1.1. – Quelques réflexions préalables

Cette question concerne l’Océanie en tant que l’une des cinq (ou six) parties du monde (éviter le vocable « continent ») [1].

Elle introduit les notions de Nord et de Sud, termes économiques et non géographiques, qui posent problème lorsqu’on les applique à l’Océanie puisque, dans

l’hémisphère sud, le nord économique se trouve au sud géographique.

Elle fait également appel à la notion d’interface, qui doit être clairement explicitée, et délimitée géographiquement. Une interface est une discontinuité entre deux

espaces géographiques différents. Son étude conduit à s’interroger sur la nature des relations qu’entretiennent ces deux espaces en matière de flux et d’échanges

humains, matériels et immatériels.

Par ailleurs, étudier l’Océanie en tant qu’interface Nord / Sud amène à s’interroger sur les limites géographiques de ce contact, puis à en étudier la nature. Mais doit-on

réduire l’interface Nord / Sud aux pays océaniens ? La question mérite d’être posée. En effet, les îles et États d’Océanie intertropicale entretiennent des relations avec

d’autres pays du Nord que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. De même, l’Australie et la Nouvelle-Zélande entretiennent des relations avec d’autres pays du Sud que

les pays océaniens (en Asie par exemple). Les relations Nord / Sud ne sont donc pas seulement limitées à cette partie du monde et doivent être élargies

géographiquement, sous peine de ne pouvoir en cerner les véritables enjeux. Ainsi, les trois entités françaises du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française,

Wallis-et-Futuna) entretiennent beaucoup plus de relations avec la métropole qu’avec leurs voisins du Pacifique, alors que Guam et la Micronésie regardent vers le

Japon et les États-Unis et non vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. De même, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont une vision beaucoup plus large de leurs relations

avec le Sud, plus intenses au niveau de l’Asie que du Pacifique proprement dit.

1.2. - L’espace océanien : une identité commune ?

La partie du monde que l’on appelle Océanie juxtapose donc un continent, l’Australie, et un ensemble d’îles et d’archipels qui, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sont

tous situés dans la zone intertropicale.

Cet espace tout d’abord est plus maritime que continental. L’océan Pacifique, qui baigne ces terres, est en effet partout présent. Il couvre environ 80 millions de km²

dans lesquels se perdent 820 000 km² de terres émergées (hors Australie), ce qui conduit à introduire l’idée d’isolement et par là-même des contraintes qui lui sont

liées : exiguïté des territoires et faiblesse numérique des populations, difficulté -et cherté- des communications entre les îles, éloignement des grands centres de

décision…

D’autre part, cet espace est situé aux antipodes de l’Europe et s’est donc trouvé longtemps marginalisé (d’où l’idée d’implanter des bagnes en Australie ou en Nouvelle-

Calédonie) par rapport aux grands foyers économiques de la planète. On notera également que, du fait de cette situation géographique excentrée, l’Océanie fut

également la dernière partie du monde à être colonisée par les hommes, puis la dernière à être redécouverte par les Européens, au moins dans sa composante insulaire.

Espace vide et délaissé par les Européens pendant longtemps, l’Océanie est incluse dans un ensemble Pacifique qui s’est éveillé au monde à la fin du XIXème siècle et

aurait même, à en croire les chiffres, supplanté l’Atlantique dans le volume des échanges commerciaux transocéaniques à la fin du XXème siècle. Mais on l’a bien

compris : ce réveil concerne avant tout le Pacifique Nord, quasiment vide en son centre mais bordé par des géants économiques qui multiplient les relations

commerciales entre eux : le Japon, les États-Unis, les « Quatre Tigres », les autres pays de l’ASEAN et maintenant la Chine. Il n’en est pas de même pour la partie sud

de la région, qui nous intéresse plus spécialement. Celle-ci est certes animée par le continent australien et l’archipel néo-zélandais, mais elle est constellée en son centre

de micro-États insulaires constituant un espace délaissé et marginal. Ces derniers ne pèsent d’aucun poids sur l’échiquier économique international. Ils sont le ventre

mou d’un système extrêmement actif sur ses marges. Ils échappent aux grands courants d’échanges et n’en génèrent pas véritablement eux-mêmes. Ils ne sont qu’une

poussière de terres perdues dans l’océan et connaissent tous, y compris les plus riches d’entre eux, des problèmes de développement qu’ils s’attachent à surmonter avec

des fortunes diverses.

Au final, l’Océanie met bien en opposition deux mondes présentant des profils de développement fort contrastés entre lesquels s’est noué un tissu de relations de type

Nord / Sud qu’il convient d’analyser.

1.3. - Le bloc développé (Australie – Nouvelle-Zélande) : deux pays anglo-saxons du bout du monde

Le bloc développé est donc constitué de deux pays, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui présentent bien des caractères communs tout en affichant ostensiblement

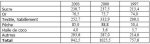

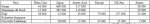

leurs différences (voir tableau joint en annexe).

Ces deux pays, qui sont membres de l’OCDE, font partie du cercle fermé des pays riches. Bien des éléments les rapprochent. On pense à leur population majoritaire, de

souche anglo-saxonne, fruit d’une colonisation dite « de peuplement » qui s’est effectuée pour l’essentiel dans la deuxième moitié du XIXème siècle. On pense également

aux problèmes qu’ils rencontrent aujourd’hui par rapport à l’intégration jusqu’ici mal négociée des populations originelles, maories ou aborigènes. On peut également

mettre en exergue leur système de gouvernement, de type démocratique mais conservant un lien au moins affectif avec l’ancien colonisateur par le biais de l’adhésion

au Commonwealth et surtout de la reconnaissance du souverain anglais comme chef de l’État. On signalera encore la volonté de ces deux pays de fédérer leurs

politiques économiques avec l’instauration d’un véritable marché commun autorisant entre eux la libre circulation des biens et des personnes.

Mais les points de ressemblance s’arrêtent vite. En effet, tout par ailleurs semble opposer ces deux pays. Opposition entre une île-continent composée d’un socle d’une

grande stabilité, aux paysages plutôt monotones et un archipel instable aux paysages variés. Opposition entre un climat à dominante désertique et un climat à dominante

océanique. Opposition entre une colonisation pénale rude qui s’est livrée à une tentative d’extermination de populations autochtones démunies et une colonisation de

fermiers qui a dû composer avec des populations autochtones pugnaces. Opposition entre une fédération d’États et de Territoires et un État centralisé. Opposition entre

un pays disposant de gigantesques ressources minières et un pays tourné avant tout vers les ressources liées à l’agriculture. Opposition enfin entre une puissance

économique de rang mondial et une puissance régionale moyenne …

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont une implication nécessaire et inévitable dans une partie du monde qu’ils considèrent comme leur chasse gardée, tout en s’étant

réparti tacitement leur zone d’influence, plutôt mélanésienne pour l’Australie et plutôt polynésienne pour la Nouvelle-Zélande. Mais ces deux pays n’ont pas forcément

les moyens (Nouvelle-Zélande) ou la volonté (Australie) de leurs ambitions. Au-delà du grand écart de développement qui les sépare de la plupart des pays insulaires de

l’Océanie intertropicale, ils se démarquent de par cet héritage de l’histoire qui en a fait des pays anglo-saxons qui doivent faire face à des Océaniens qui vivent et

pensent différemment, ce qui ne fait qu’accroître la fracture Nord / Sud, qui n’est pas seulement économique, mais aussi et peut-être surtout socioculturelle.

1.4. - Les îles et archipels de l’Océanie intertropicale : un ensemble insulaire multiforme en proie à de sérieux problèmes de développement

Les îles et archipels de l’Océanie intertropicale ont entre eux un des points communs qui leur permettent d’afficher leur « océanité » et de se démarquer du monde

extérieur. Ils ne présentent pas pour autant un ensemble homogène et les clivages qui les séparent sont nombreux. On peut s’essayer à dresser la liste de leurs principales

caractéristiques :

- une très forte insularité. Celle-ci se traduit par une très faible superficie de terres émergées (en-dehors du "géant" de PNG [2]) perdues dans l’immensité

océanique. Il en découle l’éloignement des centres de décision, les contraintes liées à la dispersion des îles ou la difficulté et la cherté des communications… Cette insularité est plus forte au niveau des îles volcaniques et des atolls du centre et de l’est, véritables poussières d’îles perdues dans le grand océan, qu’à l’ouest où l’on

rencontre les grandes terres mélanésiennes, morceaux de socles détachés du continent asiatique.

- un climat tropical humide, moins clément qu’il n’y paraît, avec de longues périodes de sécheresse qui frappent beaucoup d’atolls, des trombes d’eau qui

s’abattent sur les côtes au vent des îles hautes et enfin des cyclones qui sillonnent régulièrement la région, surtout dans sa partie centrale et occidentale.

- une division en trois ensembles ethnoculturels : la Mélanésie (les "îles noires"), la Micronésie (les "petites îles") et la Polynésie (les "îles nombreuses"). Ces

trois mondes issus d’une même souche austronésienne ont encore conservé des pratiques coutumières très fortes qui ont pour effet de privilégier le groupe sur l’individu.

Les conséquences en sont souvent fâcheuses, dans la mesure où le poids de la tradition vient bloquer les initiatives pouvant conduire à des processus de développement.

Le frein social demeure donc considérable, mais inégal toutefois suivant les pays.

- des pays découverts et colonisés tardivement. L’espace océanien a représenté au XIXème° siècle, dans la foulée des aventures africaines ou asiatiques un enjeu

de pouvoirs pour les puissances européennes et pour les États-Unis. La colonisation s’est toutefois effectuée ici avec moins d’enthousiasme (trop loin, trop exigu), plus

tardivement et moins durement. Il n’en demeure pas moins que l’héritage colonial est encore très présent. On en prendra pour preuve la division de la zone en un

ensemble anglo-saxon et un ensemble français fort différents et parfois opposés, sur un fond culturel primitif pourtant identique (Tahiti et les îles Cook ; Wallis et

Futuna et les Samoa-Tonga, Nouvelle-Calédonie et les Salomon ou le Vanuatu...). On doit également insister sur l’héritage religieux qui se traduit par l’omniprésence

d’un christianisme à la fois œcuménique (toutes ses tendances y sont représentées et cohabitent sans problème) et syncrétique (absorption de certaines croyances

ancestrales avec lesquelles il faut bien composer). Tout comme la coutume, la religion peut être un facteur bloquant pour le développement, mais d’un autre côté elle

assure la stabilité des sociétés en place qui ne rechignent pas à être encadrées par le prêtre ou le pasteur.

- des pays qui vivent une véritable crise identitaire au travers des problèmes de décolonisation et d’indépendance. Entre 1962 (Samoa Occidental, actuel

Samoa) et 1980 (Nouvelles-Hébrides, actuel Vanuatu), neuf États océaniens ont accédé à l’indépendance. Dans les années 1990, ils ont été rejoints par plusieurs pays

sous tutelle étasunienne, comme Palau. Parmi les autres, on rencontre tous les types de statuts, allant de l’indépendance-association (îles Cook…) à diverses situations

de dépendance (Samoa américaines, Guam, Tokelau, Pitcairn…) en passant par une très large autonomie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française…). Mais le

problème non résolu est d’arriver à allier indépendance économique et indépendance politique…

- des pays qui connaissent des problèmes de développement.. En effet, les îles et archipels de l’Océanie intertropicale présentent tous, à diverses échelles et y

compris les plus riches d’entre eux (mais leur richesse est souvent artificielle), certains des caractères propres aux pays du Tiers Monde : démographie non toujours

maîtrisée, structures sociales traditionnelles encore fortes, fondées sur l’enseignement des Églises et sur le respect des chefs et des Anciens, mais déstabilisées suite à

l’introduction brutale de certaines formes de développement, sous-qualification de la main d’œuvre, secteur tertiaire non productif prédominant (bureaucratie), activités

peu diversifiées, insuffisantes et vulnérables, forte dépendance politique et économique, assistanat qui se traduit par l’appel à toutes formes d’aides extérieures, quel que

soit par ailleurs le niveau de développement, extrêmement variable d’un pays à un autre.

- des pays fragiles sur le plan politique. Le fonctionnement démocratique des institutions est souvent mis en danger par les problèmes d’insécurité (PNG,

Salomon), les problèmes ethniques (Fidji), le poids des traditions qui maintient l’emprise des chefferies (en particulier sur Tonga et Samoa), le rôle parfois bloquant des

Églises, l’immaturité enfin de la classe politique et sa faible assise qui favorisent l’émergence de leaders plus ou moins charismatiques qui peuvent succomber à la

tentation du pouvoir personnel (Vanuatu entre autres). Ces problèmes touchent en priorité les pays indépendants dégagés d’une métropole garante et protectrice de la

légalité institutionnelle. Cela ne veut pas dire pour autant que les autres entités, dans le cadre de leur autonomie de plus en plus affirmée, ne soient à l’abri de pratiques

déviantes (îles Cook, entités françaises du Pacifique).

- un ensemble régional enfin qui est tiraillé entre sa volonté de regroupement et les influences extérieures qui contribuent à son éclatement. Par le regroupement

au sein d’organismes comme la Communauté du Pacifique ou le Forum (voir dossier), les pays de la région cultivent l’appartenance à une même communauté d’intérêts

et espèrent être plus forts vis-à-vis de l’extérieur. Il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent écartelés entre de multiples influences externes, ce qui a amené B.

Antheaume et J. Bonemaison [3] à découper la région en quatre réseaux fonctionnant de façon autonome et ayant chacun pour caractéristique d’entretenir des liens

privilégiés avec une puissance du Nor. Ces réseaux sont considérés selon les auteurs comme des "ensembles géographico-politico-culturels" qui "contribuent à forger

l’identité des populations qui les composent". Il s’agit des réseaux :- australo-mélanésien

- zélando-polynésien

- franco-océanien (sic)

- américano-micronésien".

2- Comment fonctionne l’interface Nord / Sud océanien ?

La nature de l’interface Nord / Sud en Océanie est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, du fait des héritages de l’histoire coloniale qui font que la simple relation de

proximité géographique est largement dépassée par l’entretien et le développement de liens beaucoup plus larges dans lesquels les anciens colonisateurs que sont le

Royaume-Uni, les États-Unis ou la France pèsent de tout leur poids. L’ouverture par ailleurs des marchés asiatiques proches ne doit pas être sous-estimée non plus, en

particulier en ce qui concerne l’espace micronésien.

Les relations qui se tissent dans l’interface océanien sont de divers ordres : démographique (les migrations de population), économique et financier (aides et transferts,

échanges commerciaux, tourisme), politique ou socioculturel. On y retrouve des flux migratoires déséquilibrés, un système d’échanges inégaux, des pratiques d’aides et

de transferts largement développées mais aliénantes, un fonctionnement de type centre-périphérie à plusieurs niveaux d’échelle, une opposition entre des pôles actifs et

des périphéries délaissées…

2.1. - Les flux migratoires

Entre l’Australie / Nouvelle-Zélande et les archipels de l’Océanie intertropicale, on relève des mouvements de populations importants typiques du système de relations

Nord / Sud.

Ces flux revêtent aujourd’hui une importance majeure. Ils se font dans les deux sens, mais les échanges sont inégaux : plus d’Océaniens insulaires quittent la région que

d’étrangers n’y entrent. Ces derniers sont le plus souvent des fonctionnaires ou des assistants techniques, au séjour temporaire, entretenant entre eux sur la région un

flux d’échanges équilibré. Par contre, on note une forte émigration des insulaires océaniens vers les pôles périphériques. Ce sont les Samoans, Tongiens, Rarotongiens,

Niueans ou Tuvaluans vers la Nouvelle-Zélande (il y a plus de Rarotongiens en Nouvelle-Zélande qu’aux îles Cook), les Nauruans, les habitants de la PNG ou les

Salomoniens vers l’Australie ou bien les Samoans et les Micronésiens vers les États-Unis. Ces migrations sont rendues d’autant plus aisées que beaucoup de ces pays bénéficient de la liberté d’accès dans le pays « tuteur ». On notera par contre que relativement peu de Calédoniens, de Polynésiens français ou de Wallisiens-Futuniens

migrent (de façon définitive tout du moins) vers la France métropolitaine, contrairement aux Antillais par exemple.

Ces migrations peuvent évoluer dans le temps, en fonction de la politique migratoire ou de la situation économique des pays d’accueil. C’est ainsi que durant la crise

qu’elle a subie au début des années 1990, la Nouvelle-Zélande s’est refermée sur elle-même et s’est un temps effacée derrière les États-Unis (Hawaii et la Californie

surtout). La situation interne des pays du Pacifique peut également provoquer des mouvements d’une amplitude non négligeable. Ainsi, les deux coups d’État du

colonel Rabuka, aux îles Fidji (1987) et la période d’incertitude qui a suivi ont engendré une émigration indienne assez forte vers les États-Unis ou l’Australie.

Quoiqu’il en soit, d’une manière générale, plus d’hommes quittent la région qu’il n’y arrivent. Ce phénomène se traduit dans les chiffres (estimations de 2002) par des

soldes migratoires généralement négatifs, dont les plus forts se rencontrent à Niue (-4,3 %), à Tokelau (-2,5), aux Cook (-2,2 %), aux Marshall (-2,0 %), au Samoa (-1,8

%) ou à Tonga (-1,5). Parfois, comme à Niue, les pertes de population par phénomène migratoire ne sont pas compensées par l’accroissement naturel (Niue : +2,1 % et -

4,3 % = -2,2 %).

Ces flux migratoires ne sont pas sans incidence sur les sociétés en place, qu’elles tendent à déstabiliser et donc à fragiliser. On peut leur reprocher de provoquer le

vieillissement de la population du pays de départ, la fuite des cerveaux, l’enfermement dans un système sclérosant qui inhibe les initiatives locales et renforce le pouvoir

des Anciens, l’inscription inévitable dans une logique d’assistanat. Mais on comprend aussi que ces déplacements permettent aux jeunes adultes, les premiers concernés,

de fuir le chômage structurel de leur île pour aller tenter leur chance ailleurs et donc de leur offrir des perspectives d’avenir qui font défaut sur place. Ils offrent aussi au

pays de départ une source de revenus non négligeable par les transferts de salaires qu’ils génèrent (voir ci-après).

2.2. - Les aides financières et les transferts. Le système MIRAB.

Avant tout, les pays de l’Océanie intertropicale s’inscrivent, quels qu’ils soient et à des degrés divers, dans un système d’aide financière, à laquelle contribuent à leur

mesure l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas les premiers bailleurs de fonds en ce domaine. Ce système d’aides est assez bien résumé dans ce que deux

chercheurs anglo-saxons, Bertram et Watters, ont appelé le système MIRAB : MI comme migrations (émigration des jeunes actifs vers les pays riches), R comme

remittances (mandats envoyés par les travailleurs émigrés à leurs familles), A comme aid (aide internationale multilatérale et bilatérale), B comme bureaucracy (poids

important de l’administration dans les emplois, financés par l’aide internationale)… Certains ont également proposé le sigle MIRAGE, qui s’obtient en remplaçant

Bureucracy par Government expenditure, sans doute plus explicite.

On peut distinguer plusieurs formes d’aides et de transferts :

- le binôme Migrations / Remittances, qui est élevé à l’état d’institution par un certain nombre de petites entités de Polynésie centrale dont c’est la principale

source de revenus (voir dossier).

- les aides bilatérales, qui sont les plus fréquentes et les plus conséquentes. Elles sont fournies par les métropoles (France, États-Unis) ou les anciennes

métropoles (Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie) sous forme de contrats de plans. Elles se caractérisent par des transferts financiers qui peuvent être très

importants (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Guam, par exemple) ou par l’envoi de personnels qualifiés (techniciens, fonctionnaires) rémunérés par la

puissance protectrice. On notera que dans ce volet ce ne sont pas, et de très loin, les puissances océaniennes qui investissent le plus. Australie et Nouvelle-Zélande se

caractérisent même par une assez grande frilosité. Quant aux États-Unis ou à la France, le volume de leur contribution est (ou a été) à la mesure de leur volonté de se

maintenir dans la région, entre autre pour des raisons stratégiques (essais nucléaires, bases de lancement de missiles, stations de surveillance, richesses naturelles, etc.).

Cette présence a un prix, élevé. Les pays insulaires passent aussi des accords ponctuels avec certains pays asiatiques, comme la Chine par exemple (c’est la Chine qui a

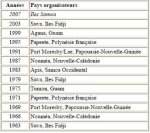

financé en grande partie les installations sportives construites à Suva pour accueillir les Jeux du Pacifique de 2003.)

- les aides multilatérales, qui sont un complément aux aides bilatérales. Moins importantes, elles portent sur des projets et répondent souvent à des demandes

précises. On retrouve ici les contributions de la France, du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans le financement des actions de la Communauté

du Pacifique ou du Forum, ou bien l’Union européenne qui soutient les programmes de développement dans le cadre du FED.

2.3. – Les politiques économiques et les échanges commerciaux

Les données du problème

Les pays insulaires de l’Océanie intertropicale subissent de plein fouet les échanges inégaux qui caractérisent les relations Nord / Sud. Ils présentent en effet un

faisceau de handicaps qui les prédisposent à être privés d’une partie de leurs richesses au profit des multinationales des pays développés.

En effet, leur faible poids économique les empêche de mettre en place par eux-mêmes des structures d’exploitation ou de commercialisation de leurs richesses

et leurs productions modestes font qu’ils ne peuvent peser sur les marchés. Ils se trouvent tributaires d’un extérieur qui leur impose ses propres règles du jeu. Ainsi, la

plupart des grandes opérations hôtelières ou industrielles sont le fait d’investissements étrangers, ce qui pose le problème de la maîtrise des politiques économiques

locales. On a vu par exemple s’installer à Fidji de grands complexes hôteliers (japonais) dont la construction et le fonctionnement ont échappé pour l’essentiel au pays

d’accueil et qui vivent en autarcie quasi-complète, important même la plupart des denrées alimentaires qu’ils utilisent dans leurs restaurants. Le résultat est que les pays

océaniens comme la plupart des pays du tiers-monde voient leur territoire exploité, voire pillé (ressources minières) sans en retirer pour autant des bénéfices

substantiels. L’origine de ces capitaux est surtout étasunienne en Micronésie et surtout australienne en Mélanésie. Les investisseurs sont plus variés dans l’espace

polynésien.

Se pose également le problème de la faiblesse et du manque de diversification des productions, l’économie de certains pays ne reposant que sur une ressource, à

laquelle s’ajoutent quelques recettes touristiques… L’équilibre financier s’en trouve d’autant plus fragilisé, une baisse des cours ne pouvant être compensée par d’autres

entrées de devises. Si Nauru et le phosphate sont le cas extrême, on peut aussi évoquer les pêcheries des Samoa américaines ou le nickel calédonien, bien que pour ce

dernier cas l’aide de la métropole réduise le danger. Par ailleurs, les exportations se limitent à des produits de base alors que l’on doit importer la quasi-totalité des biens

de consommation. Dans l’ensemble, les balances commerciales sont très largement déficitaires et ne peuvent être compensées que par le tourisme et surtout les aides

évoquées plus haut.

Par ailleurs, on est confronté au problème de la main-d’œuvre qualifiée, très insuffisante dans ces petites entités où l’essentiel de la population vit encore de

manière traditionnelle et où les taux de réussite scolaire sont faibles. Il en résulte que les cadres sont pour une bonne part des étrangers ou des Métropolitains et que les

décisions ne se prennent que rarement sur place.

Le constat de carence ainsi dressé a amené les pays insulaires du Pacifique à rechercher des solutions qui leur permettent de limiter leur dépendance

économique.

Ressources propres et « niches » économiques

La plupart des pays insulaires océaniens sont encore dominés par des structures économiques très traditionnelles reposant sur des formes variées d’agriculture

vivrière ou de pêche et donc de vie en autarcie. À la marge, on essaie de développer un secteur spéculatif qui souvent sert d’appoint aux ressources des familles ou des

villages pour peu que l’on sache mettre en place parallèlement un circuit de commercialisation fiable… Le premier des produits commercialisés sur l’ensemble de la

région est le coprah, mais on a également tenté des expériences de développement de la culture du cacao, du café, du palmier à huile (Mélanésie), des pastèques (Tonga)

ou de la vanille et plus récemment du nono (Tahiti)… Une seule expérience de plantation à grande échelle a véritablement réussi, c’est la canne à sucre à Fidji, mais elle

connaît aujourd’hui de sérieuses difficultés. La Nouvelle-Calédonie a par ailleurs développé un élevage compétitif mais dont la portée demeure locale.

En dehors de l’agriculture et de l’élevage, un autre secteur traditionnel a pu connaître un essor spectaculaire dans certains pays : la pêche. Les Samoa

américaines en vivent largement. D’autres pays, comme la Polynésie française, essaient de développer ce secteur. Les forêts également (aux Salomon en particulier)

peuvent représenter une perspective d’avenir, mais là aussi les moyens manquent.

Les ressources minières sont un axe fort de l’économie de certains pays, essentiellement mélanésiens : PNG (or, cuivre, voire hydrocarbures…), Fidji (or) et

surtout Nouvelle-Calédonie (nickel). Les ressources en phosphates (Makatea, Banaba / Ocean, Nauru) sont à présent épuisées. On constate toutefois que les énormes

investissements nécessités par l’extraction minière ont fait que cette activité a souvent échappé, et échappe encore aux initiatives et aux capitaux locaux. Ceci dit,

malgré le pillage, réel, de ces ressources par des sociétés étrangères, les pays concernés en retirent de substantiels bénéfices qu’ils ne savent malheureusement pas

toujours faire fructifier (on pense à la PNG par exemple).

Au-delà, il faut parler de « niches » économiques. La faible taille des pays océaniens tropicaux les oblige à rechercher des secteurs spécifiques ou plus ou moins

délaissés où la concurrence ne sera pas trop rude. La Polynésie française a ainsi développé la perliculture qui bénéficie d’un label international (la perle noire de Tahiti),

ce qui ne l’empêche pas de se trouver aujourd’hui en sérieuse difficulté face au développement de la concurrence étrangère (en particulier des îles Cook qui ont

également investi ce créneau). D’autres pays se sont lancés dans les pavillons de complaisance, la philatélie (Pitcairn), l’exploitation de sites Internet (Tuvalu) ou même

dans la production de passeports dont il a été dénoncé récemment l’illégalité…

Le tourisme, voie de l’avenir ?

La plupart des pays océaniens jouent la carte du tourisme. L’Australie et Hawaii, avec cinq millions de touristes par an, ou la Nouvelle-Zélande, avec plus de

deux millions, sont devenus de gros marchés touristiques internationaux, qui plus est en forte expansion à une époque où cette activité a tendance à stagner. Mais les

pays insulaires ne sont pas en reste. Ce secteur économique est devenu prépondérant à Guam où la capitale, Agana, est noyée sous les infrastructures hôtelières de front

de mer et sous le flot des touristes asiatiques. On retrouve une forte activité touristique également aux îles Mariannes, à Fidji ou en Polynésie française. Ailleurs, le

tourisme fournit toujours un apport qui peut être conséquent et combler en partie le déficit de la balance commerciale. Partout cependant cette activité est aux mains de

capitaux étrangers et les retombées ne sont pas aussi importantes qu’elles le devraient. L’essentiel des touristes provient de la zone Pacifique : Asiatiques (Japon, Corée

du Sud) un peu partout, mais surtout en Micronésie (plus proche), Étasuniens en Micronésie et en Polynésie, Australiens en Mélanésie… On retrouve également des

touristes européens en Mélanésie et en Polynésie (voir dossier).

Après la production, la commercialisation…

Tout d’abord, les micro-États de la zone ont tenté de se regrouper pour mieux faire face aux enjeux du monde d’aujourd’hui et aux contraintes du marché

international. Si le premier de ces regroupements d’États (la C.P.S. devenue Communauté du Pacifique), initié par les puissances coloniales avant la décolonisation du

Pacifique, n’avait pas une vocation économique, il n’en a pas été de même des suivants. C’est ainsi que le Forum, créé en 1971 autour d’une volonté politique, a rapidement mis en place des agences ou des organismes ayant pour vocation le développement économique concerté de la région (Agence des pêches, Forum Line..).

On notera également des organismes tels que le PROE, le PIDP, la SOPAC, le SPTO et quelques autres (voir dossier).

Au-delà de ces regroupements internes, les pays insulaires tropicaux océaniens ont passé des accords économiques et commerciaux avec les pays du « Nord ».

On retiendra ici les deux plus marquants :

– les accords SPARTECA (South Pacific Regional Trade and Economic Co-operation Agreement) avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays,

qui ont ouvert entre eux une zone de libre échange des biens et des personnes, ont également signé en 1981 des accords commerciaux permettant aux pays

insulaires membres du Forum d’exporter chez eux leurs productions libres de droits d’entrée ;

– les facilités d’échanges avec l’Union européenne dans le cadre des conventions de Lomé, puis de Cotonou.

Par ailleurs, on n’oubliera pas les accords commerciaux bilatéraux qui sont légion, surtout dans le contexte de pays n’ayant pas encore accédé à l’indépendance.

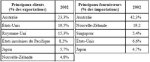

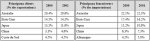

Des échanges qui demeurent très inégaux

Quelles que soient les mesures entreprises, force est de constater que les balances commerciales des pays insulaires océaniens sont largement déficitaires avec

les pays développés, en particulier avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce déficit est en partie compensé par les devises générées par l’activité touristique, puis par

les aides. Le taux de dépendance est donc généralement très fort.

2.4. - La culture , le sport, les loisirs et les enjeux socioculturels

La culture, le sport et les loisirs prennent une part non négligeable dans les échanges à l’intérieur du monde océanien. Ils contribuent fortement à rassembler

autour d’objectifs communs des pays qui par ailleurs ont du mal à se rencontrer à cause de leur éparpillement et de leur isolement. La Nouvelle-Zélande et l’Australie, à

des degrés divers et suivant les circonstances s’impliquent par des aides à la fois financières et techniques, dans ces manifestations dont le cœur demeure le monde

océanien tropical insulaire. On peut en citer quelques-unes :

- le Festival des Arts océaniens (voir dossier)

- les Jeux du Pacifique Sud (voir dossier)

- l’Université du Pacifique-Sud (voir dossier)

- la CEPAC (Conférence des Évêques du Pacifique), dont le siège est à Suva et qui coordonne l’action de l’Église catholique sur l’ensemble du Pacifique

insulaire (hors PNG)

On s’aperçoit donc au travers de ces exemples, que l’on pourrait multiplier, que la volonté de vivre et de travailler ensemble est bien réelle. Mais au-delà de ces

louables initiatives de rapprochement des pays du « Sud » entre eux et avec les deux puissances développées de la région, demeure le problème de deux mondes aux

caractères très marqués qui va bien au-delà des clivages économiques ou des écarts de niveau de vie. En fait, le premier fossé qui sépare ces deux ensembles humains

est culturel, au sens fort du terme. D’un côté les Australiens et les Néo-Zélandais de souche anglo-saxonne sont les héritiers et défenseurs des valeurs occidentales. De

l’autre, les Mélanésiens, Micronésiens ou Polynésiens sont porteurs de valeurs océaniennes qui leur sont propres et qui se marient difficilement avec le monde moderne.

Du contact entre ces deux ensembles sont nés bien des déséquilibres et bien des incompréhensions.

Au sein même de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, les clivages sont encore considérables entre deux sociétés qui ne se comprennent pas toujours. Cela a

commencé par les relations difficiles avec les Maoris ou les Aborigènes, cela se poursuit avec les problèmes d’intégration posés par l’immigration actuelle des Océaniens. On a pu parler, à juste titre, d’un tiers monde à domicile. Ce tiers-monde lutte pourtant pour conserver ses valeurs (langue, coutume), mais son choix

demeure encore et surtout entre l’intégration, synonyme de perte de repères, et le maintien des traditions dans le refus des valeurs occidentales, synonyme de

marginalisation.

Dans les petits pays insulaires, le choix est tout aussi douloureux. Les Salomon, la PNG, le Vanuatu, Samoa souhaitent se protéger des excès du monde moderne

et vivre dans le respect des valeurs traditionnelles qui mettent en avant les structures claniques, le respect des Anciens, la coutume sous toutes ses formes, autant de

facteurs sécurisants, mais bloquants. Ces États se trouvent en marge du développement qu’ils n’approchent que par le biais d’échanges inégaux dont ils ne tirent qu’un

maigre profit. On touche là aux entités parmi les plus pauvres de la planète. À l’autre bout du spectre se trouvent des pays comme Guam ou la Polynésie française, qui

sont largement entrés dans le monde moderne. Ils en ont recueilli les bénéfices, non négligeables au niveau de la santé, de l’éducation ou du niveau de vie, qui n’ont rien

à envier aux puissances occidentales développées. Ils en ont aussi payé le prix : déstabilisation de la société, perte de valeurs ou de repères. Entre les deux, la Nouvelle-

Calédonie présente un exemple saisissant en juxtaposant une communauté de souche européenne vivant à l’occidentale et une société mélanésienne souhaitant

conserver ses valeurs traditionnelles, même si les choses évoluent en ce domaine depuis peu. Ailleurs, la modernité s’immisce à des degrés divers dans les structures

traditionnelles, mais elle introduit en même temps des paramètres déstabilisants comme la critique des Anciens ou l’adoption de pratiques occidentales entrent en conflit

avec l’enseignement des Églises.

2.5. - Les enjeux politiques

L’espace océanien présente tous les types de statuts, depuis les États indépendants jusqu’aux divers statuts d’autonomie.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont toujours milité pour que l’Océanie s’émancipe des anciennes puissances coloniales, ne serait-ce que pour mieux, elles-mêmes,

contrôler une région qu’elles considèrent comme leur chasse gardée. Elles ont longtemps agité deux épouvantails : les problèmes ethniques en Nouvelle-Calédonie et les

essais nucléaires en Polynésie française. Deux arguments suffisants pour faire pression à l’échelle internationale (devant l’ONU en particulier) contre la politique –et la

présence- française dans le Pacifique. Le paroxysme de cet affrontement a sans doute été la très malheureuse affaire du Rainbow Warrior. Toutefois, le problème

fidjien, les sérieuses difficultés internes que connaissent ces deux pays avec leurs propres minorités, l’évolution plutôt favorable de la situation intérieure de l’outre-mer

français du Pacifique, ont largement désamorcé les critiques qui se font plus ténues aujourd’hui. Celles-ci ne se sont d’ailleurs pas limitées à la France. Dans son combat

contre le nucléaire, la Nouvelle-Zélande a dénoncé le traité d’alliance militaire qu’elle avait signé avec les l’Australie et les États-Unis (ANZUS), en interdisant l’accès

de ses ports aux sous-marin américains à propulsion nucléaire. La lutte anti-nucléaire qui a servi de ciment à une partie du monde océanien contre les puissances

extérieures a conduit à la signature du traité de Rarotonga (dénucléarisation du Pacifique-Sud).

Par ailleurs, les pays indépendants de la région se regroupent au sein de ce que l’on appelle le Forum des Iles du Pacifique, dominé par l’Australie et la Nouvelle-

Zélande. Le Forum est avant tout une tribune politique qui milite pour l’accès à l’indépendance de tous les pays de la région et qui dénonce la présence de puissances

non océaniennes dans le Pacifique.

3- Des espaces océaniens qui vivent l’interface différemment

L’interface vécue depuis l’Australie et la Nouvelle-Zélande

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ne trouvent pas ailleurs en Océanie de partenaires à leur mesure. De fait, elles privilégient les relations Nord / Nord entre elles deux

tout d’abord, puis avec l’Union européenne, le Japon ou les États-Unis. Quant à leurs relations avec les pays du Sud, elles se font avant tout avec certains pays

asiatiques qui sont devenus des partenaires privilégiés ((Indonésie, Philippines, Chine…).

Les relations avec le Sud océanien ne sont pas marginales pour autant. Elles sont d’ordre :

o humain : migrations des insulaires océaniens, surtout en Nouvelle-Zélande

o économiques : implantation de capitaux sur la Mélanésie surtout (Australie)

o humanitaire : l’essentiel des programmes d’aide au tiers monde (AusAID et NZAID) est orienté vers l’Océanie insulaire, même si cette aide est sans

commune mesure avec celle accordée par la France à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, par exemple.

On notera toutefois que l’Australie et la Nouvelle-Zélande vivent différemment ces relations Nord / Sud.

– pour les Australiens, ces relations sont plus imposées que subies et s’identifient bien au modèle. Elle sont avant tout économiques. De nombreuses firmes

australiennes se sont implantées en PNG ou à Fidji par exemple, dans le monde mélanésien, et l’on peut sûrement parler de pratiques néo-coloniales dans

lesquelles l’Australie sait ménager ses intérêts ;

– pour les Néo-Zélandais, ces relations apparaissent plus comme subies qu’imposées. La Nouvelle-Zélande traîne comme un boulet son statut de grande sœur

polynésienne. Si cela lui permet de marquer sa différence et d’affirmer un certain rayonnement dans le Pacifique central, cela l’oblige aussi à servir de terre

d’accueil à une communauté océanienne de plus en plus importante qui se transforme trop souvent en un tiers monde à domicile. Les immigrés océaniens

sont légion en Nouvelle-Zélande. Mal intégrés, ils posent des problèmes sociaux importants. Ils contribuent également à une certaine fuite de capitaux par le

système de « remittances », c’est-à-dire d’envoi d’une partie des salaires vers le pays d’origine.

L’interface vécue depuis le monde mélanésien anglophone

Monde plutôt fermé et cloisonné, le monde mélanésien anglophone, à l’exception de Fidji, est en proie à d’énormes problèmes de développement. Les sociétés sont

demeurées très traditionnelles et avant tout rurales. Quant aux villes (Port Moresby en particulier), elles sont insalubres et dangereuses. Le niveau de vie est très faible et

la situation politique est difficile : guerre entre la PNG et les Salomon, indépendance mal gérée au Vanuatu, coups d’État à Fidji… Quant à l’économie, ou ce qu’il en

reste, elle végète ou bien est entre les mains de puissances extérieures, l’Australie en particulier, dont c’est la zone d’influence directe et qui se comporte en puissance

néo-coloniale. C’est aussi l’Australie qui accueille les quelques Mélanésiens qui ont décidé de tenter leur chance hors de leur pays. Seules dans ce marasme les îles Fidji

semblent présenter quelques perspectives d’avenir malgré les récentes difficultés liées à l’exploitation sucrière et la concurrence des textiles asiatiques.

L’interface vécue depuis le monde polynésien anglophone

Le monde polynésien anglophone est un monde de petites îles sans ressources propres autre que la pêche, dont ont su tirer profit les Samoa américaines, et le coprah. Il

souffre d’énormes problèmes de communications avec l’extérieur, ce qui limite considérablement le développement du tourisme. Encore freiné par les traditions qui

bloquent tout développement dans ces îles, il laisse partir ses jeunes vers l’extérieur (la Nouvelle-Zélande surtout), ce qui lui permet de survivre grâce aux mandats

rapatriés au pays. Cette politique migratoire élevée à l’état d’institution (voir dossier) nourrit artificiellement les finances locales et place ces pays dans une situation de

forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

L’interface vécu depuis le monde micronésien

La Micronésie est résolument tournée vers le Japon et les États-Unis. Elle sort ainsi de l’interface strictement océanien. Le niveau de vie convenable de Guam, voire des

Mariannes du Nord est dû tout autant à la rente stratégique qu’aux activités touristiques et apparaît comme le résultat d’une économie extravertie qui échappe aux

intérêts locaux. Le néo-colonialisme économique bat son plein dans ces îles. Dans les autres archipels micronésiens, qui échappent à cette main-mise extérieure (États

Fédérés de Micronésie, îles Marshall, Kiribati…), la situation est bien différente mais moins réjouissante. Dans ces pays délaissés par le Nord, l’état de marginalisation

est extrême et le niveau de vie très bas, sans qu’il y ait de véritables perspectives d’avenir.

L’interface vécu depuis les entités françaises du Pacifique

Les entités françaises du Pacifique sont tournées vers la France, dont elles reçoivent l’essentiel de leur aide, ce qui leur permet de pointer parmi les pays les plus riches

de la région. Dans l’espace océanien, elles se retrouvent isolées de par l’héritage de la colonisation (elles sont françaises dans un monde anglo-saxon) et du fait de leur

statut politique (elles sont autonomes et non indépendantes). De fait, elles entretiennent peu de liens commerciaux avec leurs voisins et ne participent pas à tous les

grands projets océaniens (ceux initiés par le Forum par exemple). Par contre, leur haut niveau de vie et leurs attaches avec la France (donc avec l’Union européenne)

peuvent les amener à servir de vecteurs des pays du Nord vers le Sud océanien en difficulté (aides à la suite de catastrophes naturelles par exemple, comme aux Tonga

récemment).

Elles vivent de manière inégale l’écart qui existe entre un niveau de vie et des structures économiques à l’occidentale qui les rapprochent des pays du Nord et des

mentalités « océaniennes » qui s’accommodent difficilement des bouleversements actuels.

4- Annexe documentaire : quelques tableaux pour mieux comprendre (voir pages suivantes).

AUSTRALIE – NOUVELLE - ZÉLANDE : TABLEAU COMPARATIF

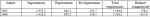

AUSTRALIE – NOUVELLE – ZÉLANDE / OCÉANIE INTERTROPICALE : TABLEAU COMPARATIF

1) Des points communs ?

Quasiment aucun point commun entre ces deux ensembles, si ce n’est que :

– ils sont situés dans une périphérie, aux antipodes de l’Europe ;

– ils ont tous été colonisés par les Européens ou les Américains.

2) Deux mondes très différents

UN OU PLUSIEURS MONDES EN OCÉANIE INTERTROPICALE ?

Milieu naturel

– Opposition entre :

-

- les grandes terres mélanésiennes

- les terres exiguës, dispersées, de Polynésie et de Micronésie

– Climat tropical plus ou moins marqué. Zone occidentale plus touchée par les cyclones

– Situation très différente par rapport aux handicaps liés à l’insularité (le monde mélanésien est bien mieux loti que les mondes

micronésien et polynésien)

Démographie et population

– trois mondes ethno-culturels : Mélanésie, Polynésie, Micronésie

– deux mondes linguistiques et culturels issus de la colonisation : aire francophone et aire anglophone

– opposition entre des comportements démographiques de type tiers-monde d’un côté (on est en phase B de la transition

démographique) et de type développé de l’autre (on est sorti de la transition démographique)

– comportements différents par rapport aux migrations : les Mélanésiens migrent peu alors que les Micronésiens et surtout les

Polynésiens centraux migrent beaucoup

Situation politique

– une découverte et une colonisation tardives. Les puissances coloniales ne se sont pas bousculées en Océanie, mais elles ont

fini par y faire leur marché. L’Océanie a été dépecée comme l’Afrique par exemple et a fait l’objet des mêmes tractations. Il en

est résulté les découpages politiques actuels qui ne correspondent pas à l’histoire océanienne (WF par rapport à Tonga et

Samoa, les deux Samoa, la PF et les îles Cook, etc.

Opposition entre :

– des pays indépendants, de fraîche date

– des pays dépendants, mais largement autonomes (à l’exception de WF et de Pitcairn)

Richesses naturelles

– richesses minières dans le monde mélanésien et sur quelques atolls (phosphate)

– richesse en bois d’œuvre en Mélanésie seulement

– espaces favorables aux plantations et à l’élevage en Mélanésie seulement

Situation économique et problèmes de

développement

Très gros écarts de développement entre les différentes entités de la zone. On distingue :

– des PMA, qui ne disposent d’aucune richesse et vivent très pauvrement

– des PED qui survivent par des transferts et des aides qui viennent épauler une vie économique fragile

– des entités qui présentent les caractères économiques des pays développés, grâce à une mono-activité dominante

(Guam, Nauru, voire les Mariannes du Nord) ou aux transferts et aides très importants venant épauler des activités

plus ou moins florissantes (NC et PF), mais qui connaissent une fracture sociale caractéristique des PED.

La société : de la tradition à la déstabilisation

- partout, les sociétés océaniennes sont profondément ancrées dans la tradition, elle-même marquée par l’évangélisation. Il s’en

suit des blocages importants au niveau des mentalités et des pratiques quotidiennes. Ces blocages (coutume, tapu,

intégrisme…) freinent le processus de développement et marginalisent les pays les plus concernés

– parallèlement, de plus en plus de pays océaniens entrent dans le monde moderne, mais ils s’en trouvent déstabilisés, voire

déstructurés. L’abandon des valeurs traditionnelles n’est pas toujours relayé par l’adoption de nouvelles valeurs. Ces pays

connaissent de profondes crises identitaires

Regroupements régionaux

Plusieurs types de regroupements régionaux existent. Ils ont généralement été initiés par les anciennes puissances coloniales :

– la C.P.S. (devenue Communauté du Pacifique) qui regroupe tous les pays de la région, ainsi que l’Australie, la NZ,

le Royaume-Uni, la France…

– le Forum, qui regroupe seulement les pays indépendants de la région

– autres regroupements possibles : Fer de Lance mélanésien (politique), SPARTECA (économique), etc…

Relations avec l’extérieur Les pays sont écartelés entre différentes influences extérieures qui sont toujours plus fortes que les influences de proximité. On

a parlé de quatre mondes :

-

- le monde australo-mélanésien

- le monde zélando-polynésien

- le monde franco-océanien

- le monde américano- micronésien

En fait, il existe des relations bilatérales très fortes entre entités océaniennes et ex-pays colonisateurs ou leurs séides (Australie,

NZ). À ces relations, il faut ajouter le poids de certaines puissances économiques du Pacifique comme le Japon ou les États-

Unis. Enfin, l’aide de l’Union européenne n’est pas négligeable.

ATOUTS ET HANDICAPS AU DÉVELOPPEMENT EN OCÉANIE INTERTROPICALE

Principaux caractères du relief des îles et États de l’Océanie intertropicale

++++

II- EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Cette question a un statut différent suivant qu’elle est traitée en série L/ES ou en série S.

En série L/ES, elle s’insère dans le thème général « des mondes en quête de développement » où, après un chapitre de présentation sur l’unité et la diversité des

Sud, on passe à deux études de cas : l’Océanie comme interface Nord / Sud (la Méditerranée en métropole) et la Russie en tant qu’espace en recomposition.

Dans la série S, l’angle problématique apparaît moins. L’Océanie devient une question à part entière, au même titre que les États-Unis ou l’Asie orientale. On

pourrait penser que l’on est plus dans la logique d’une étude de géographie régionale que de géographie thématique. En fait, la problématique du développement inégal

demeure tout à fait centrale.

Quelles notions activer ?

La notion de développement est fondamentale. On admettra que le développement « désigne l’accroissement des richesses associé à l’amélioration des conditions de

vie d’une population sur un territoire et va donc bien au-delà de la simple croissance économique » (accompagnement des programmes de terminale). Elle appelle

toutefois des interrogations sur sa mesure (quels critères adopter ?), sur l’échelle d’analyse (nationale, régionale, locale ?) et sur les écarts qu’elle révèle. Ces écarts en

Océanie revêtent toutes les formes possibles et imaginables puisque l’on trouve dans la région des pays à classer dans les PMA, des pays en développement, des pays

partiellement développés mais assistés, des pays développés enfin… Ces écarts dans le niveau de développement auront été analysés dans la première partie du thème

sur les mondes en quête de développement (séries L et ES) ou dans « Les centres d’impulsion et les inégalités de développement » (série S). Il sera sûrement nécessaire

d’y revenir dans la série S. On aura posé également l’interrogation sur les différentes dénominations utilisées dans le passé et dans le présent pour désigner les pays

connaissant des difficultés de développement (tiers-monde, pays sous-développés, pays en voie de développement, pays en développement, pays les moins avancés,

mal-développement, Nord et Sud, ou « les Nord » et « les Sud »…). Le professeur aura sans doute à l’esprit que le découpage Nord / Sud sur lequel il travaille dans

cette séquence peut être discuté, dès l’instant où il relève d’une réalité géographique datée qui trouve ses limites aujourd’hui (que faire des NPI par exemple, et

comment situer les collectivités d’outre-mer françaises du Pacifique ?).

À la notion de développement il faut adjoindre celle de développement durable, « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations

futures à répondre aux leurs » (rapport Brundtland). Le développement durable est particulièrement à prendre en compte dans le milieu insulaire océanien, d’une grande

fragilité.

La notion d’interface est évidemment centrale. Elle est explicitée plus haut. Elle implique celles de contact, d’échanges (inégaux le plus souvent), de flux… Ces

échanges et ces flux sont à la fois humains, économiques, culturels…

Une autre notion, plus spécifique à la région océanienne, est fondamentale : l’insularité. On ne peut comprendre le fonctionnement de la région sans s’attarder sur les

composantes de l’insularité et sur leurs conséquences. La notion d’insularité sous-tend les notions d’éloignement, de dispersion, d’exiguïté, autant de handicaps au processus de développement. Elle doit se nourrir d’une réflexion sur la notion de distance. La distance ne doit pas être envisagée que sous la forme kilométrique. C’est

aussi la distance-coût, la distance-temps, la distance-fréquence…

D’autres notions, que l’on qualifiera de notions-relais, pourront être utilisées et exploitées : le système « MIRAB », les différents types d’aide et de transferts (dont

NZAID et AUSAID), les « niches » économiques, les accords commerciaux préférentiels (SPARTECA), l’assistanat, le développement artificiel. Des organismes

devront être connus, comme la Communauté du Pacifique ou le Forum, de même que l’on retiendra les diverses formes de l’intervention européenne (FED, Convention

de Cotonou…).

Quels objectifs cognitifs poursuivre, au moyen de quelles problématiques ?

À l’issue de l’étude de cette question, les élèves devraient être en mesure de :

– replacer l’étude de l’Océanie dans le cadre de la mondialisation et des interdépendances ;

– mesurer la diversité du monde océanien et en percevoir les principales caractéristiques ;

– savoir décrire et analyser les écarts de développement entre les pays océaniens ;

– comprendre la nature et les enjeux des échanges Nord / Sud en Océanie et dans le monde ;

– saisir la complexité de ces échanges à l’échelle d’un pays insulaire ;

– comprendre l’impact d’une activité comme le tourisme dans le processus de développement ;

– appliquer la notion de développement durable au monde océanien à partir de quelques exemples (catastrophe phosphatière de Nauru, la gestion de la forêt

ou de la faune marine, la question des littoraux…) ;

– mettre en relation les notions de développement, d’aménagement et de gestion de l’espace, de respect de l’environnement.

Ces quelques pistes (non exhaustives) doivent servir de trame à la construction d’un cours que le professeur problématisera à sa convenance dans le respect des

objectifs généraux tels qu’ils sont définis dans les programmes et leurs accompagnements.

Le traitement de cette question doit permettre de reprendre, en les approfondissant à une échelle régionale, les problématiques sur la mondialisation et l’inégal

développement. On rappellera qu’il ne s’agit pas d’étudier l’espace océanien pour lui-même mais en tant qu’exemple significatif d’interface Nord / Sud.

L’organisation de la séquence

Elle relève de la liberté pédagogique de l’enseignant. On ne saurait trop recommander toutefois de songer à un traitement, au moins partiel, par étude de cas.

++++

III- DOSSIER DOCUMENTAIRE

Remarques préalables

Une batterie de documents cartographiques sur l’Océanie est disponible sur le site www.itereva.pf

(disciplines/pédagogie/ressources documentaires). Ils ne sont pas reproduits ici.

Les documents ci-après présentent beaucoup de données chiffrées. Celles-ci posent problème. En effet, elles

varient énormément d’une source à l’autre, y compris en ce qui concerne les superficies ! Les raisons en sont

multiples : rareté et fragilité des recensements, manque de fiabilité parfois volontaire des documents

statistiques, évolution très rapide de certaines situations, en particulier au sein des micro-États où les

retournements démographiques ou économiques peuvent être marqués, difficultés à évaluer des économies

de subsistance qui échappent à la logique des marchés, manque d’intérêt des grands organismes mondiaux

(organisations internationales, banques…) pour des entités considérées comme négligeables à l’échelle de la

planète…

Travailler sur un outil statistique qui serait fiable relève donc de l’utopie en Océanie. Il n’est pas douteux que

vous trouviez au cours de vos recherches des chiffres différents de ceux présentés ici, et ce pour les mêmes

années de référence. Il est donc important de considérer ces chiffres comme approximatifs et de les utiliser

surtout dans une approche comparative. Dans la mesure du possible, chaque tableau de données fait

référence à une source statistique officielle dont il est toujours fait référence. On retrouvera la Communauté

du Pacifique, la Banque mondiale ou Index mundi. Index mundi est la production en ligne du World factbook,

document statistique de synthèse émis par les services de renseignements étasuniens.

On notera enfin que certains documents n’ont pas été traduits de l’anglais. Il s’agit là d’une démarche

volontaire visant à favoriser la transdisciplinarité. Ces documents ne présentent d’ailleurs pas de difficulté

particulière et doivent être compris par tout élève de terminale.

Quelques sites

Figurent ci-dessous quelques sites qui permettent d’aller plus facilement à la collecte d’informations

statistiques récentes :

– Le site du secrétariat de la Communauté du Pacifique : www.spc.org.nc, que l’on complètera par son récent

prolongement statistique, le PRISM : www.spc.int/prism/, qui est un système d’informations en ligne pour la

région océanienne, récemment mis en place.

– Le site du PIDP - East-West center, qui fournit une multitude de liens très utiles :

www.pidp.eastwestcenter.org/pireport/text.shtml (aller sur islands profiles)

– Le site d’Index mundi, émanation du CIA World factbook : www.indexmundi.com

– Le site de la banque mondiale : www.banquemondiale.org

– Un site renvoyant à des données statistiques générales : www.liensutiles.org/oceanie

– Un site sur la lointaine Micronésie : www.mymicronesia.com

– Le site officiel de statistiques néo-zélandais, Te tari tatou : www.stats.govt.nz

– Le site officiel de statistiques australien : www.abs.gov.au

1- Principaux caractères des pays océaniens

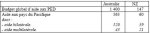

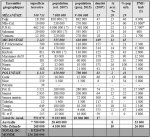

Document 1 : tableau de bord

(1) Évaluation 2006, en dollars US PPP (purchasing power parity). Données lissées en fonction des sources.

Lorsque les écarts sont trop importants, voir ci-dessous.

* 19 000 (NC), 700 (PNG), 1 200 (Kiribati), selon certaines sources.

Document 2 : données démographiques

(Année de référence : 2007 - estimations. Certains chiffres moins récents ont été extrapolés)

* 52 (Vanuatu), 60 (Marshall), selon d’autres sources ;

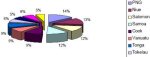

Document 3 : deux données démographiques en graphiques

Taux de mortalité infantile (2000)

(Source : Communauté du Pacifique)

Indice synthétique de fécondité (2000)

(Source : Communauté du Pacifique)

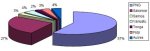

Doc. 4 : les handicaps liés à l’insularité

Il n’y a pas forcément de lien de cause à effet entre insularité et niveau de vie.

On recense en effet autant de pays en difficulté dans la catégorie à faibles handicaps insulaires que dans la catégorie à

forts handicaps. Il en est de même pour les pays au PNB/hab. élevé. Il apparaît en conséquence que les handicaps liés à

l’insularité sont surmontés par l’homme lorsque ce dernier est placé dans un contexte socio-économique favorable.

Quelques exemples nous aideront à mieux le comprendre.

Prenons le cas de la PNG. C’est de loin le pays le moins lié aux contraintes insulaires et c’est pourtant l’un des pays les

plus pauvres de la région. Peut-on raisonnablement inclure d’autres facteurs limitants liés aux conditions naturelles ? Ce

ne serait pas convainquant là non plus. En effet, si la montagne et la forêt représentent un handicap réel, celui-ci est

largement compensé par les richesses du sous-sol. Il faut donc rechercher ailleurs, au niveau des structures sociales ou

politiques probablement, les véritables raisons des graves problèmes de développement qu e connaît le pays.

Commentaires

Ces quatre documents sont extrêmement riches et peuvent être utilisés de manière transversale ou

complémentaire avec les documents qui suivent. Les chiffres qu’ils donnent ne sont qu’indicatifs et certains

(taux de natalité, PNB/hab….) évoluent très vite. Il n’en demeure pas moins que leur recoupement peut

conduire à une classification pouvant être éclairante. On dégagera quelques idées-forces :

– la situation démographique des pays de la région s’oriente vers un type évolué et rares sont les pays

qui demeurent dans un contexte de sous-développement à ce niveau. Par contre, tous les cas de

figure se rencontrent ;

– les données migratoires sont capitales (voir plus loin) pour bien comprendre certaines situations ;

– les écarts de niveau de vie sont eux-mêmes considérables, mais recouvrent des réalités fort

différentes. On pourra montrer l’aspect artificiel de certaines situations ;

– la relation entre handicaps liés à l’insularité et niveau de vie n’est pertinente que pour les cas

extrêmes (Kiribati, Tokelau…) ;

– chaque ensemble géographique a ses pays moteurs et ses pays en grande difficulté ;

– l’Australie et la Nouvelle-Zélande affichent à tous les niveaux les caractères bien marqués des pays

développés.

L’INSULARITÉ

L’approche de la notion d’insularité est d’une grande complexité, ne serait-ce que par la définition de l’île qu’elle

présuppose (comment classer par exemple la PNG, qui est manifestement un espace plus continental qu’îlien ?). En fait,

l’insularité s’organise autour de quatre indices majeurs, l’exiguïté, l’isolement, l’éloignement et la dispersion.

– l’exiguïté : la notion d’île ou de milieu insulaire impliq ue obligatoirement le caractère d’exiguïté. En effet, on a pu

écrire avec raison que "les vraies îles sont celles qui subissent, sans pouvoir les modifier, les influences de l’hydroclimat

océanique" (Fr. Doumenge). Cet élément de définition amène à distinguer en fait les petites îles océaniques, dont la

surface ne saurait excéder 4 000 km² et dont le modèle absolu est l’atoll, et les "grandes terres", qui sont des îles de

4 000 à 20 000 km² où le climat océanique subit l’influence plus ou moins marquée du relief. Dans cette approche, seule

la partie "continentale" de la PNG échappe à l’insularité.

– l’isolement : les îles et archipels de l’Océanie intertropicale sont noyés dans l’immensité océanique et se retrouvent fort

distants les uns des autres. François Doumenge a souhaité mesurer ce handicap en créant un indice d’isolement, calculé

en rapportant la surface des terres émergées à la surface maritime en Zones Economiques Exclusives, ou ZEE. Il

propose que tout indice supérieur à 100 soit considéré comme de fort isolement (donc de fortes contraintes). Pour les

îles et archipels de l’Océanie intertropicale, l’indice d’isolement est globalement de 1/55, soit 1 km² pour 55 km² de

ZEE, mais ce rapport est largement faussé par la présence parmi les 22 entités de la région des 462 000 km² de la PNG.

La PNG écartée, on se retrouve avec 1 km² de terres émergées pour 300 km² de Z.E.E. (1/300) !

– l’éloignement : l’indice d’isolement ne dit pas tout. En effet, l’isolement tel qu’il est défini ci-dessus ne mesure q ue les

rapports de surfaces au sein d’un même ensemble régional. Il ne tient pas compte de l’éloignement par rapport aux

centres extérieurs. Que les Cook soient proches de la Polynésie française ou que le Vanuatu soit proche des Salomon ou

de la Nouvelle-Calédonie ne rompt en rien la dynamique de l’iso lement de ces pays-là. Par contre, le fait q ue la

Nouvelle-Calédonie ne soit qu’à 1 600 km de Brisbane ou que les Mariannes ne soient qu’à 2 800 km du Japon, alors

que la Polynésie française pointe à 5 000 km du centre d’impulsion le plus proche (Auckland) laisse moins indifférent.

Ajoutons qu’une analyse plus fine doit permettre de dépasser ces considérations sur les distances kilométriques pour

s’interroger sur les distances-temps, les distances-fréquences ou les distances-coût, qui serrent de beaucoup plus près la

réalité.

– la dispersion : les petits pays insulaires éprouvent d’autant plus de difficulté à se développer qu’ils sont éclatés en

archipels. La différence est ainsi énorme entre le Kiribati, composé d’une nuée d’atolls dispersés sur un immense

territoire et ses voisins samoans, beau coup plus concentrés. La même remarqu e pourrait être faite entre Guam et les

Mariannes du Nord ou entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Enfin, les 2 935 km² de Savai’i et Upolu, qui à elles

seules constituent le Samo a, et les 3 521 km² d e la centaine d’îles qui composent la Polyn ésie française ne recouvrent

pas la même réalité. Nous pouvons ainsi poser comme postulat que plus un pays compte d’îles habitées, et plus ces îles

sont éloignées les unes des autres, plus il éprouvera de difficultés à engager un processus de développement. En effet, la

dispersion accentue les handicaps déjà constatés et en rajoute d’autres :

- l’éloignement se calcule en général par rapport à l’île-capitale. Les handicaps qui lui sont liés se trouvent

multipliés lorsqu’on prend en compte les îles périphériques.

- la dispersion de la population sur plusieurs îles engendre des dépenses accrues au niveau des transports,

aériens ou maritimes. Il faut ravitailler ces îles, qui d e leur côté ont besoin d’exporter ce qu’elles produisent.

- la dispersion et l’éclatement entraînent des "dépenses d’échelle" parfois colossales. Une île habitée, aussi

éloignée soit-elle, a besoin d’infrastructures minima (wharf, école, dispensaire, voire port, aéroport, collège,

infirmerie...). Tout cela coûte très cher, pour des effectifs de population parfois très réduits.

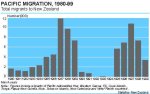

2- Les flux migratoires ; l’exemple de la Nouvelle-Zélande et de Samoa (étude de cas)

Doc. 1 : évolution de la population océanienne en Nouvelle-Zélande

* Maoris et métis sont regroupés dans la population maorie

Doc. 2 : l’immigration en Nouvelle-Zélande depuis 1990

Doc. 3 : l’immigration océanienne en Nouvelle-Zélande depuis 1969

« En 1969, les autorités néo-zélandaises décidèrent de favoriser l’immigration de main d’œuvre en provenance de

monde entier, y compris des entités polynésiennes… La situation économique s’étant détériorée en 1974, le

gouvernement changea de politique migratoire… Les procédures de régularisatio n devinrent plus rigoureuses et la

police fit la chasse aux immigrants en situation irrégulière… À partir de 1975, l’opinion publique néo-zélandaise a ainsi

radicalement changé à l’encontre de l’immigration polynésienne… Le débat sur l’immigration prit alors une tournure

ouvertement raciste… Un rapport d e 1986 … montrait qu’un nomb re disproportionné d’insulaires du Pacifique avaient

été poursuivis comme étrangers en situation irrégu lière. 86 % des poursuites les concernaien t en dépit du fait qu’ils

représentaient seulement un tiers de ces irréguliers. En comparaison, les clandestins américains et anglais, qui

représentaient 31 % des overstayers, ne représentaient que 5 % des individus poursuivis…

Entre 1986 et 1989, le nombre d’immigrés en provenance des îles du Pacifique doubla par rapport aux cinq années

précédentes… Les Fidjiens ont été particulièrement nombreux à émigrer à la suite des deux coups d’État qui eurent lieu

à Fidji en 1987. Cet accroissement est également dû au programme visant à régulariser la situation des clandestins à

partir du mois de n ov embre 1987…Depuis la fin des années 1991, la Nouvelle-Zélande est revenue à une politique

restrictive et désormais l’autorisation d’entrer dans le pays est fonction d’un nombre de points que doit obtenir

l’immigrant… »

Doc. 4 IMMIGRER EN NOUVELLE-ZÉLANDE AUJOURD’HUI

(application des textes de 2002)

L’immigration est libre pour les ressortissants australiens.

Pour les autres pays, deux possibilités :

- obtenir un visa qui autorise le séjour en NZ durant une année, reconductible

- obtenir un certificat de résidence qu i autorise un séjour à durée illimitée

Les services de l’immigration néo-zélandais distinguent plusieurs catégories de migrants auxquelles ils appliquent une

réglementation différente :

- les migrants relevant de conditions générales, qui sont recrutés au mérite selon leur classement à partir d’un

système d’attribution de points tenant compte des diplômes, de la qualification professionnelle, de l’âge (de 18 à 55

ans)…

- les migrants de la catégorie « affaires » (business), investisseurs ou entrepreneurs recrutés eux-aussi selon un

barème qui privilégie l’expérience professionnelle et l’apport financier

- les familles : le certificat de résidence est accordé automatiquement aux conjoints et enfants de citoyens néo-

zélandais et selon un quota et après analyse du dossier aux candidats recommandés par des citoyens néo-zélandais.

- les catégories dites « spéciales », qui concernent les ressortissants de certaines îles polynésiennes du

Pacifique. Les ressortissants des pays concernés remplissent un formulaire qui est ensuite tiré au sort par les services de

l’immigration jusqu’à ce que soit atteint un quota. Pour l’ann ée 2002, le quota était fixé à 1 100 Samoans, 250

Tongiens, 75 Tuvaluans et 50 I-Kiribati. Tous doivent ensuite justifier d’une promesse d’emploi dans le pays. Pour les

Tongiens, Tuvaluans et I-Kiribati, il est de plus imposé d’être âgé de 18 à 45 ans (on notera que les habitants de Niue et

des îles Cook ne sont pas soumis à cette réglementation puisqu’ils bénéficient d’un passeport néo-zélandais.

- à ces catégories, il faut ajouter les personnes relevant de l’aide humanitaire et les réfugiés (750 en 1999)

Pour tout candidat à l’immigration, il est demandé en substance une bonne maîtrise de l’Anglais, un certificat médical

attestant d’un bon état de santé et un extrait de casier judiciaire.

En-dehors des quotas fixes attribués à certains Océaniens, le système de classement permet de contrôler l’immigration

en travaillant sur le barème, que l’on ouvre plus ou moins en fixant chaque année la barre des points nécessaires à

l’obtention du certificat de résidence.

Doc. 5 : les femmes samoanes en Nouvelle-Zélande

« Elle arriva en Nouvelle-Zélande il y a cinq ans. Elle ne savait pas qu’elle allait partir dans ce pays jusqu’à une

semaine de son départ. Son père avait téléphoné à sa sœur qui vivait à Christchurch et lui avait demandé de payer son

voyage. Elle fut prévenue après que tout ait été organisé. Au début, elle ne voulait pas partir et elle pleura... En moins

d’un mois, elle obtint un emploi de couturière dans la firme où son oncle travaillait… Son emploi consistait à coudre

des collants… Elle avait à fournir un quota journalier et si elle ne le faisait p as, elle perdait son emploi. Elle travaille au

moins cinquante heures par semaine et dans une bonne semaine elle gagne 320 dollars néo-zélandais. Elle envoie au

moins la moitié de cette somme directement à ses parents aux Samoa ».

Doc. 6 : les problèmes posés par l’immigration océanienne en Nouvelle-Zélande

« Un des problèmes majeurs qui est posé par les immigrants océaniens tient au fait qu’en 1995, 97 % d’entre eux

résidaient dans les zones urbaines… Cette situation est particulièrement préoccupante si l’on songe que l’immense

majorité des Océaniens a grandi dans des petits villages insulaires, au sein de sociétés traditionnelles rurales, dans une

économie de subsistance. Brutalement, ces ruraux sont propulsés dans un style de vie qui leur est étranger, en particulier pour les jeunes qui évoluent vers l’exclusion ou la délinquance…C’est une situation de ghetto qui se développe, avec

son cortège de marginalisation et d’exclusion, parmi une population particulièrement frappée par le chômage… D’après

Ron Crocombe, le taux de criminalité des Océaniens est 4,7 fois plus élevé que celui de la population néo-zélandaise…

De plus en plus d’adolescents d’origine océanienne … font partie de gangs, de bandes de jeunes délinquants qui

prolifèrent dans les rues des grands centres urbains…

[Ceci] est la conséquence de nombreux facteurs comme l’aliénation culturelle, les cond itions de vie dans les zones

urbaines déshéritées, mais aussi et surtout les niveaux de qualification, les conditions d’emploi, le chômage … Peu

d’insulaires sont instruits, la majorité étant employée dans les usines comme manœuvres… »

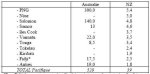

Doc. 7 : quelques chiffres et indices pour mieux comprendre

(1) Estimations 2000

* toutes ethnies confondues

Doc. 8 : une manne provisoire ?

« Les transferts financiers des immigrés samoans cessent dès la deuxième génération, que ce soit à l’égard des parents

restés dans les îles ou à l’égard des Églises qui demandent régulièrement des sommes considérables aux émigrés…

Souvent, les mariages mixtes accélèrent ce phénomène d’assimilation au pays d’accueil avec en parallèle l’oubli du

pays des ancêtres. Si un jour les pays développés du Pacifique venaient à fermer leurs portes aux immigrants insulaires

de la région , les transferts cesseraient dès la deuxième génération et ces micro-États sous développés connaîtraient de

graves problèmes économiques et sociaux ».

Doc. 9 IMMIGRATION QUOTA CHANGES

Dated : 16 Sep 2004 By MINISTRY OF THE PRIME MINISTER AND CABINE

Visa Free Travel

The Petition for Visa Free travel to New Zealand for our citizen s is not proceeding. There was a previous arrangement

in December 1986 to February 1987 for all Pacific countries including Samoa. This, however, was discontinued

because of the very high number of over-stayers in New Zealand from Samoa at that time.

• The New Zealand Immigration Services has improved the speed of verification of job offers to in most cases,

within 14 days of receipt of required information from prospective employers.

• Quota places are now released throughout the year rather than during just one month. Applicants will not be

seeking jobs in New Zealand at the same time thus reducing potential adverse impact on the Samoan labour

force.

• Applications are now accepted from Samoan people already lawfully in New Zealand. They need not return to

Samoa to submit applications for residence, as was previously the case.

• A new relationship manager position to be established to focus on identifying and establishing employment

opportunities for pro spective Samoan quota migrants.

• The development of private sector partnerships, to assist place suitable migrants in employment will be

pursued and to be in place for the 2005/06 quota year.

• The minimum income level requirement to be based on the unemployment benefit and the maximum

accommodation allowance. This reduces the level from NZ$31,556 to $25,585 per annum.

• The remaining places from the unfilled 2002/03 and 2003/04 quotas to be retained and made available over

the course of the next three quota years, commencing with the 2004/05 year.

• Settlement information for Samoan migrants to be provided, more ap propriately targeted to Samoan migrants’

needs.

• If there are unfilled in the Samoan quota at the end of each financial quarter, Samoan citizens who are

lawfully in New Zealand and have a job offer may apply for, and may be granted residence under the quota.