L’Océanie depuis 1945

Contemporaine Oceanie_Pacifique Terminale

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

QUELLE EST LA SITUATION DE L’OCÉANIE INSULAIRE EN 1945 ?

Ce que nous disent les textes

Problématiques :

Quelles est la situation politique de l’Océanie insulaire en 1945 ?

Quels sont ses liens de dépendance avec les métropoles ?

Quelle est la situation économique et sociale de l’Océanie insulaire

en 1945 ? Peut-on parler de pillage des richesses ?

Quel a été le rôle de la Seconde Guerre mondiale dans la prise de

conscience des peuples océaniens colonisés

Quel est le contexte international après 1945 ? En quoi a-t-il pu

modifier la donne en matière de décolonisation ?

Notions et concepts, mots-clés :

Protectorat, territoire sous mandat,

condominium,

Conférence de Berlin,

les Mau, l’Union

française, le

Commonwealth

1. L’Océanie insulaire est un monde colonisé

La colonisation de l’Océanie s’étale dans le temps, de 1767 pour l’Australie et 1840 pour la Nouvelle-

Zélande aux décennies des années 1880 et 1890 pour l’essentiel des îles et archipels intertropicaux.

Quelques dates :

– Nouvelle-Zélande : 1840 (traité de Waitangi)

– Tahiti (protectorat : 1842, colonisation : 1880)

– Marquises : 1842

– Nouvelle-Calédonie : 1853

– Fidji : 1874

– Wallis et Futuna : protectorat en 1887-88

– Nouvelle-Guinée partagée entre les Anglais et les Allemands : 1884-89

– Cook, îles Sous-le-Vent : 1888

– îles de la Ligne : 1889

– condominium entre l’Angleterre, l’Allemagne et les États-Unis sur les îles Samoa : 1889-1899

– Gilbert et Ellice : 1892

– Salomon : 1893 – 1898

– partage des Samoa : 1899

– Tonga (protectorat) et Hawaii : 1900

– condominium franco-anglais aux Nouvelles-Hébrides : 1906

Jusque dans les années 1870 : une colonisation hésitante

Jusqu’au début des années 1880, et si l’on excepte l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la colonisation,

n’a pas toujours été désirée par le colonisateur lui-même. En effet, on juge ces îles trop éloignées, trop

exiguës, sans grandes ressources et finalement sans grand intérêt. Les prises de possession sont alors

ponctuelles et sont imposées par les circonstances plutôt que par une volonté politique. On veut bien

entretenir des dépôts de charbon dans certains ports, voire des consulats, mais on ne souhaite pas aller

plus loin.

Les interventions des métropoles ont souvent été motivées par les graves problèmes rencontrés par

leurs ressortissants installés sur place. Ceux-ci sont des missionnaires, des marins, des commerçants…

Des missionnaires sont massacrés et la vie dans les ports devient dangereuse car échappant à toutes les

lois… La nécessité d’un contrôle accru des individus (des Blancs en priorité) ou de pacification de

certains lieux (protection des missions) a pu alors amener la France, l’Angleterre et quelques autres à

intervenir, après bien des hésitations. Parfois, ce sont les militaires qui prennent la main, sans

forcément avoir recueilli l’aval de leur gouvernement, comme Dupetit-Thouars à Tahiti qui met la

France devant le fait accompli du Protectorat. En d’autres lieux, ce sont les chefferies locales qui

demandent à être « protégées », en prenant le parti d’une puissance extérieure contre une autre. C’est

ainsi que la monarchie fidjienne fait appel à l’Angleterre (qui ne veut pas, dans un premier temps)

pour être protégée, contre les États-Unis. À Tahiti, Pomare IV demandera en vain à l’Angleterre la

protection contre l’installation des Français. De son côté, la France refuse la demande de protection de

la reine de l’île de Pâques.

De 1884 à 1900 : le marché colonial a bien eu lieu. C’est la curée

La conférence de Berlin (1884-1885) marque comme on le sait le début du partage colonial. Le

Pacifique n’échappe pas à cette dynamique. Les puissances européennes, les États-Unis et le Japon s’y

lancent dans des conquêtes tous azimuts. Les Allemands ciblent plutôt la Micronésie qu’ils disputent

aux Japonais. Les Anglais s’installent en Mélanésie et en Polynésie centrale. Les Français et les

Américains se livrent à une colonisation plus ponctuelle. Quoi qu’il en soit, toutes ces puissances

entrent bientôt en concurrence et se voient contraintes de s’entendre pour satisfaire leurs appétits de

conquête sans risquer le conflit ouvert. Le grand marché colonial a bien eu lieu, en Océanie aussi.

C’est ainsi que

- la Nouvelle-Guinée orientale est partagée entre l’Angleterre et l’Allemagne ;

- aux îles Samoa, une convention tripartite signée en 1899 donne Tutuila aux États-Unis et

Savai et Upolu à l’Allemagne. En compensation l’Allemagne abandonne à l’Angleterre ses prétentions

sur Tonga et sur la partie nord des îles Salomon (sauf Bougainville) ; - la France doit accepter de partager les Nouvelles-Hébrides sous la forme d’un condominium

franco-anglais en échange de la conquête des îles Sous-le-Vent…

La situation en 1945

En 1945, les acteurs ont changé en partie :

- l’Allemagne et le Japon, qui lui a succédé sur ses territoires confisqués après la Première

Guerre mondiale, ont disparu du paysage océanien ;

-* l’Angleterre est présente aux îles Gilbert et Ellice ou à Fidji, mais elle s’est effacée en grande

partie au profit de ses satellites, l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, qui ont reçu de la SDN, puis des

Nations unies, la tutelle de certaines colonies comme Samoa ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; - la France est présente en Nouvelle-Calédonie, dans les ÉFO et à Wallis-et-Futuna, ainsi

qu’aux Nouvelles-Hébrides, en condominium avec l’Angleterre ; - les États-Unis sont présents en Micronésie (récupérée sur les Japonais) et aux Samoa

américaines.

2. L’Océanie insulaire en 1945 : un monde exploité ou abandonné ?

L’Océanie insulaire en 1945 est donc partagée entre les empires coloniaux anglais, étatsunien et

français. Chaque métropole essaie de tirer le maximum de profit de ses colonies océaniennes. Deux

domaines au moins sont privilégiés : les plantations et les mines.

Les plantations

(lire à ce sujet le numéro spécial du JSO n° 82-83 (1986) : Les plantations dans le Pacifique Sud)

Les plantations sont surtout présentes en Mélanésie où les îles, vastes et collinéennes, sont plus

favorables à ce type de mise en valeur mangeur de terres. Encore estime-t-on que cet espace n’est pas

suffisant par rapport aux possibilités offertes par les continents africain ou asiatique. On se heurte par

ailleurs aux problèmes fonciers et à la difficulté de recruter des travailleurs océaniens, ce qui a amené

les Anglais à faire venir de la main d’œuvre indienne sur Fidji ou les Français de la main d’œuvre

vietnamienne aux Nouvelles-Hébrides ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de la main d’œuvre

chinoise sur Tahiti. Par ailleurs, il s’avère que ces plantations européennes, dont la plupart sont peu

étendues, ne sont pas spécialement rentables et beaucoup font faillite. De fait, il se développe parallèlement de très nombreuses plantations autochtones qui résistent mieux aux crises. Leur impact

économique, en 1945, est souvent plus important que les plantations européennes. On les trouve

surtout dans les cocoteraies et la production de coprah, qui touche l’ensemble des archipels océaniens.

Ainsi, les Néo-Zélandais ont créé à Samoa le New Zealand Reparations Estates, société agricole et

commerciale publique, qu’ils transfèrent en 1953 au peuple samoan. La société gérait des plantations

de cocotiers et de cacaoyers. Aux Nouvelles-Hébrides, l’État français s’est constitué un domaine

foncier très vaste, géré entre deux-guerres par la Société française des Nouvelles-Hébrides, mais qu’il

a revendu en partie à des intérêts privés (colons ou sociétés comme la banque Indosuez). Après 1945,

les plantations européennes sont peu importantes, mises à part les Plantations Réunies des Nouvelles-

Hébrides qui produisent du coton sur de vastes espaces. Des plantations de cacaoyers se sont aussi

multipliées, en particulier sur Efaté (Vaté) et Espiritu Santo (Santo). Aux plantations il faut ajouter de

grands domaines d’élevage, devenus plus rentables. À Fidji, la production sucrière est aux mains

d’une compagnie australienne, la Colonial Sugar Refining Company qui a redistribué sous forme de

contrats de fermage la quasi-totalité de son domaine à de petits planteurs privés, le plus souvent

Indiens. Par contre, elle garde toute la structure industrielle de raffinage et les structures de transport et

d’exportation, ainsi qu’un grand domaine d’élevage. En Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Salomon,

on relève beaucoup de plantations autochtones (cacao, café, palmier à huile) aux côtés des grandes

sociétés australiennes, présentes elles aussi.

Structure des plantations au Vanuatu

L’archipel comptait en 1929, 797 Français et 205 Britanniques, 69 propriétés françaises et 16 britanniques, plusieurs de

celles-ci étant d’ailleurs gérés directement par la maison Burns Philps. En 1934, la tendance était à la baisse : 763 Français et

190 Britanniques… En 1960, la colonisation française se composait de 90 propriétés, les plantations anglaises étant tombées

au nombre de 10. Sur les 90, 62 employaient de 1 à 25 salariés, 27 de 26 à 100 et une seule (les Plantations Réunies des

Nouvelles-Hébrides) plus de 100…

On estimait déjà en 1939 que près du tiers du coprah de l’archipel provenait des plantations mélanésiennes. En 1952, la

production, qui atteignait 27 000 tonnes, était pour plus de la moitié aux mains des Mélanésiens…

Les ressources minières

Les ressources minières sont exploitées dans tout le Pacifique.

Les atolls polynésiens et micronésiens offrent trois sites riches en phosphates : Makatea, Ocean

(Banaba) et surtout Nauru. La Compagnie française des Phosphates de l’Océanie (CFPO) exploite le

gisement de Makatea, la Commission britannique des Phosphates (à capitaux anglais, australiens et

néo-zélandais) exploite ceux de Ocean et de Nauru. Si on juge que Makatea et Ocean ont des

ressources limitées à l’horizon des années 1960 – 1970, Nauru est mieux dotée et l’on sait en 1945 que

l’on a des réserves pour plus de 50 ans, à un rythme d’exploitation de plus de un million de tonnes par

an (contre 300 000 à 500 000 tonnes par an pour les deux autres sites).

La Mélanésie là aussi dispose de meilleurs atouts : nickel en Nouvelle-Calédonie, or à Fidji, immenses

gisements d’or et de cuivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, malheureusement situés dans des endroits

difficiles d’accès ou politiquement instables, et non encore exploités en 1945 . Ces gisements sont aux

mains de sociétés australiennes (Emperor Mining Company pour l’or de Fidji) ou de la société

française Le Nickel pour la Nouvelle-Calédonie. On découvrira un important gisement de manganèse

(exploité par la CFPO) à Forari (île de Vaté) aux Nouvelles-Hébrides en 1959.

Si la Nouvelle-Calédonie représente un cas à part, puisqu’étant exploitée par des intérêts coloniaux

calédoniens et non métropolitains, il n’en est pas de même des autres gisements. La CFPO à Makatea

jusqu’en 1945 a pillé littéralement le minerai, sans que les ÉFO n’en recueillent un quelconque

bénéfice. La main d’œuvre était importée dans sa quasi-totalité et rien ne transitait par Papeete. La

situation évoluera plus favorablement après 1945, avec une meilleure prise en compte de la réalité

locale, au niveau des emplois, de la formation et des retombées financières. Sur Ocean, ce fut bien

pire, dans la mesure où l’on a déplacé de force les populations autochtones, les Banabans, sur l’île de Rabi (archipel des Fidji), en leur accordant une indemnité dérisoire, de manière à piller l’île dans son

intégralité, sans contraintes.

Nauru, Ocean…

En définitive, l’extraction de Nauru et de Ocean a été organisée jusque vers 1960 dans une optique essentiellement favorable

à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. On n’a pas voulu, ou su, saisir les possibilités offertes par l’exploitation minière pour

organiser au sein de la société micronésienne un pôle de développement économique. Le bilan de plus d’un demi-siècle

d’industrie minière est fort décevant puisque le sort de quelques milliers d’autochtones n’a même pas pu être amélioré de

façon durable. Les profits accumulés depuis l’origine auraient pu servir à une promotion sociale… L’avenir de la Micronésie

aurait pu être totalement transformé alors qu’on n’a recherché que la solution facile, mais combien inhumaine, de la

transplantation des populations restées attachées à leur île tout autant que les autres Micronésiens, Mélanésiens ou

Polynésiens.

L’Océanie insulaire est aussi un espace marginalisé, abandonné

L’exploitation coloniale ne touche que certaines îles, ou certains littoraux. Et encore, le colonisateur

n’y trouve pas un intérêt majeur, du fait d’un espace somme toute restreint et de populations que l’on a

du mal à mettre au travail plus ou moins forcé. Beaucoup d’atolls polynésiens ou micronésiens sont

délaissés. Plus encore, l’intérieur de nombreuses grandes îles mélanésiennes n’a jamais été colonisé.

On y retrouve des populations qui peuvent être importantes et qui se trouvent complètement en marge

de la civilisation occidentale et des effets de la colonisation. Ce monde à part a traversé le siècle à son

rythme propre, en-dehors de toutes les problématiques du temps. Pas plus que par la colonisation, il ne

sera concerné par la décolonisation, dont il ne percevra pas forcément les effets, positifs ou négatifs.

3. Touchée par la guerre, l’Océanie insulaire commence à s’interroger sur son avenir

Les mouvements de revendication indépendantistes ont été très peu nombreux et peu influents avant

guerre. Le plus virulent fut le Mau de Samoa, un mouvement non-violent qui s’est longuement opposé

à l’occupation néo-zélandaise. Ailleurs, il s’est le plus souvent agi de sautes d’humeur, vite réprimées

par le colonisateur et souvent sans lendemain, faute de leader charismatique.

La Seconde Guerre mondiale, qui a touché de plein fouet l’Océanie, a contribué à la déstabilisation des

sociétés traditionnelles directement concernées et provoqué une amorce de remise en cause du fait

colonial. On est loin toutefois des grands mouvements de contestation qui sont nés au même moment

en Asie ou en Afrique. Cette prise de conscience prend ses sources pour trois raisons :

- la Micronésie et une partie de la Mélanésie ont été occupées par les troupes japonaises, qui ont

montré leur supériorité militaire sur le colonisateur anglais ou ses séides australiens et néo-zélandais.

Cela laissera des traces dans les esprits. D’autant que le sauveur s’affiche clairement : les États-Unis

qui ont assuré la reconquête ;

- les troupes américaines ont littéralement envahi le Pacifique. Elles ont installé leur quartier général à

Nouméa et se sont ménagées des bases arrière aux Nouvelles-Hébrides (Vaté, Santo), à Wallis, à Fidji,

à Samoa (Upolu), aux ÉFO (Bora Bora)… Partout, les Américains sont arrivés avec leurs dollars, leurs

habitudes vestimentaires et culinaires, leur mode de pensée, leur comportement décontracté, voire

amical avec les populations océaniennes. On a vu des GI’s noirs avoir apparemment les mêmes droits

que les Blancs ;

- beaucoup de jeunes adultes se sont engagés dans les forces alliées et ont combattu auprès des

Anglais, des Français, des Américains. Ils ont conscience d’avoir participé à la victoire contre

l’Allemagne et le Japon. Leur équipée, en Europe en particulier, leur a ouvert les yeux sur d’autres

réalités. À leur retour, ils ne sont plus prêts à accepter le fait colonial et vont demander des réformes,

voire nourrir les rangs des mouvements indépendantistes, cependant peu développés dans le Pacifique,

au contraire de l’Asie ou de l’Afrique. Dans les ÉFO par exemple, ils fondent l’Union des Volontaires,

qui se rapproche vite de Pouvanaa a Oopa.

La Seconde Guerre mondiale et les origines du Règne Maasina

Jonathan Fifi’i est né en 1921. Quand la guerre éclata, en, 1942, il fut recruté en tant que sergent… Une fois la guerre

terminée, il devint le chef du Règne Maasina pour la région de Kwaio. Il fut arrêté en 1947, et en 1948, fut condamné ainsi

que huit autres leaders de ce mouvement, à six ans de prison.

Ils furent tous relâchés en 1950, après quoi Fifi’i aida à la mise en place du Conseil de Malaita pour lequel il travailla. En

1952, il participa à la mise en place d’une école et travailla pour le Conseil du gouvernement ainsi que pour le Conseil

législatif des îles Salomon. .. Il représenta l’est de Kwaio au Parlement national jusqu’en 1980.

Pour Fifi’i, la route de l’indépendance pour les Salomon commença dans les années 1940 avec le mouvement du Régne

Maasina.

Ce mouvement apparut en 1944-1945 sur l’île de Malaita. Ceux qui étaient impliqués dans ce mouvement

refusaient de payer leurs impôts ou de travailler dans les plantations européennes... Les objectifs du mouvement incluaient

l’augmentation des salaires, l’amélioration des conditions de travail, une meilleure utilisation des impôts payés par les

autochtones et la possibilité d’avoir leur mot à dire auprès du gouvernement… Une hiérarchie de chefs fut mise en place pour

superviser les projets d’intérêt public s tel que le jardinage, la récolte des impôts pour le mouvement, la codification des

règles de la coutume dans la nouvelle société… Le gouvernement riposta en arrêtant les leaders du mouvement ainsi que

plusieurs milliers de sympathisants…

Des analyses récentes montrent qu’une longue période d’insatisfaction liée à l’ensemble de la politique coloniale et

remontant à l’avant-guerre est en fait à l’origine du Règne Maasina… Il est clair que l’expérience de la guerre eut un effet

catalyseur sur l’action anti-coloniale, mais la guerre n’a pas été le point de départ des ressentiments des Salomonais.

Comme Fifi’i l’explique, les événements de Guadalcanal eurent des répercussions profondes sur la conscience politique des

Salomonais… Selon les officiers britanniques de Guadalcanal, les soldats américains se comportaient avec les Salomonais

comme ils l’entendaient. Ils développèrent des relations amicales et décontractées avec eux. Ils leur offrirent des salaires

relativement élevés et des choses apparemment extravagantes.

Ce qui fut le plus mal perçu, c’est que les Américains

critiquaient les autres Blancs de façon ouverte. La plupart des soldats américains avaient peu de respect pour les coloniaux

britanniques… Les Salomonais découvrirent à travers ces attitudes un nouveau monde plein de possibilités passionnantes. Ils

étaient déjà insatisfaits de leur situation avant-guerre, alors comment auraient-ils pu s’en accommoder après ces évènements ?

De nombreux Salomonais ne remarquèrent pas la ségrégation raciale pratiquée par les Américains, ni le racisme qui était sans

aucun doute présent parmi les troupes américaines en 1942…

4- Au lendemain du conflit, le contexte international a changé, et les colonisateurs aussi

La Seconde Guerre mondiale a sonné le glas de la colonisation traditionnelle qui a vu son apogée dans

l’entre-deux-guerres. Plus rien ne peut être comme avant. Les empires coloniaux ont beaucoup souffert

et la France et l’Angleterre ont une dette vis-à-vis de leur colonie, dans le Pacifique comme ailleurs.

Très tôt, la France de la Ive République a fait évoluer les colonies de son empire vers des territoires

d’outre-mer au sein de ce qu’elle a appelé l’Union française. Les termes colonie et empire colonial

disparaissent. Ce n’est pas neutre, même si cela ne résout pas tout, loin de là. Les ex-colonies du

Pacifique accèdent donc à la citoyenneté, immédiate pour la minorité de Polynésiens qui ne l’avait pas

déjà, progressive pour les populations mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie. Ces territoires envoient

désormais des représentants aux différentes assemblées métropolitaines. Mais on reste dans l’idée du

maintien de l’Union française au sein de la République.

Du côté anglais, le problème se pose en d’autres termes. Il apparaît que l’on ne conservera pas les

colonies bien longtemps. Mais on dispose d’une structure intermédiaire dans laquelle ces colonies

pourront se glisser le moment venu : le Commonwealth. L’émancipation progressive des possessions

anglaises du Pacifique est une idée qui suit son chemin et qui a même été développée avant-guerre, si

l’on en juge par la facilité avec laquelle l’Angleterre a confié les mandats de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée ou de Samoa à ses relais océaniens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dès 1919.

Le même cas de figure se produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale lorsque l’ONU place

sous mandat allié Nauru, Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu’une grande partie de la

Micronésie (récupérée par les États-Unis).

C’est l’occasion également pour la communauté internationale, par le biais de l’ONU ou du monde

communiste, de rappeler la nécessaire émancipation des peuples colonisés, à commencer bien sûr par

les territoires sous mandat.

Conclusion

Après 1945, l’histoire est en marche. Le problème de l’émancipation de l’Océanie insulaire est posé.

Mais ne se pose-t-il pas plus pour les colonisateurs que pour les colonisés ?

++++

COMMENT S’EST EFFECTUÉE L’ÉMANCIPATION DES PEUPLES COLONISÉS DE L’OCÉANIE INSULAIRE ?

Ce que nous disent les textes

- ES/L/S : on analyse l’émancipation des peuples dominés (approche générale + contextualisation) et l’on montre

comment le processus de décolonisation du Pacifique s’insère dans le processus global. - ST2S : on montre pourquoi et comment certains États d’Océanie intertropicale ont accédé à l’indépendance (B - étude

de cas)

Problématiques :

Quels sont les principales caractéristiques de l’émancipation des colonies

océaniennes ?

L’émancipation coloniale s’est-elle déroulée différemment en Océanie par rapport à

l’Afrique ou à l’Asie ?

Les modalités de l’émancipation on t-elle été les mêmes dans toutes les colonies

océaniennes ? Peut-on établir une typologie de ces émancipations ?

Notions et concepts, mots-clés :

Autonomie, indépendance

association, territoire sous

mandat, conseil de tutelle,

statut de Westminster,

troisième vague de

décolonisation, Walter Lini

L’émancipation des peuples colonisés de l’Océanie insulaire s’inscrit dans le mouvement plus vaste de

décolonisation qui a touché le monde après la Seconde Guerre mondiale. On a pris l’habitude de parler d’une

première vague asiatique et d’une deuxième vague africaine, avant d’évoquer les émancipations tardives

(Mozambique par exemple), en oubliant consciencieusement les îles océaniennes. On pourrait sans doute

parler d’une troisième vague de décolonisation, ou d’émancipation, qui concernerait plus particulièrement

l’Océanie, si l’on s’en remet au découpage en parties du monde.

Mais cette décolonisation a ses caractères propres et il peut être intéressant d’analyser en quoi elle se

démarque du mouvement général, avant d’en dresser une typologie et d’analyser dans le détail quelques cas.

I- Quels sont les caractères généraux de l’émancipation des peuples colonisés en Océanie ?

Une émancipation tardive et cependant précipitée

Le premier pays océanien à accéder à l’indépendance est Samoa, en 1962, au moment où s’achève

l’émancipation des colonies anglaises et françaises du continent africain. Il faut ensuite attendre 1968 et

Nauru pour voir le deuxième pays océanien insulaire accéder à l’indépendance. Ensuite, ce seront les îles

Fidji (1970), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (1975), les îles Salomon et Tuvalu (1978), le Kiribati (1979), le

Vanuatu (1980), et bien plus tard encore les ex-TTIP étatsuniens (îles Marshall et États Fédérés de

Micronésie en 1990, îles Palaos en 1994)… La troisième vague de décolonisation est bien (entre autres, ou

aussi) océanienne.

Mais cette décolonisation tardive a aussi été très rapide. Elle est en effet passée par une période d’autonomie

souvent courte : deux ans pour les Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Kiribati, trois ans pour

Nauru, quatre ans pour Tuvalu, les îles Marshall et les États Fédérés de Micronésie, cinq ans pour Fidji, six

ans pour le Vanuatu… Le colonisateur a donc précipité les choses.

Une émancipation plus imposée que demandée

Il s’avère effectivement que, si l’on excepte Samoa, les autres accès à l’indépendance ont plus été imposés

par le colonisateur que par le colonisé. Plus exactement, les peuples colonisés ne souhaitaient pas forcément

une indépendance aussi rapide, et encore moins bradée. C’est donc à une indépendance « par le haut » que

l’on a affaire. Il est clair que l’Angleterre voulait se débarrasser au plus vite de ses colonies, peu soucieuse

des problèmes que pouvait occasionner un tel lâchage. Les îles Gilbert ne sont plus intéressantes dès lors que

l’on a épuisé le gisement de l’île Ocean (en 1978), on leur accorde illico leur indépendance sous le nom de

Kiribati (1979). Le problème ethnique fidjien, provoqué par l’immigration de masse de la main d’œuvre

indienne, devient inquiétant, on s’empresse de donner leur indépendance aux îles Fidji, en leur laissant en

héritage une Constitution anti-démocratique avec laquelle le nouveau pays devra se débrouiller…

Une émancipation globalement pacifique

Si ces émancipations ont été finalement précipitée, elles ne se sont pas accompagnées de violences, mis à

part au Vanuatu. Ailleurs, la faible conscience politique des populations océaniennes et la volonté du

colonisateur de se débarrasser de ses colonies ont désamorcé toute velléité de violence. Seul le Vanuatu

échappe à cette logique, mais ceci est étroitement lié au fait qu’il s’agit là d’un condominium franco-anglais

dans lequel chaque groupe veut prendre le dessus. Les violences que l’on a connues au Vanuatu sont

postérieures à l’accès à l’indépendance et le résultat de la lutte entre les communautés francophone et

anglophone, ainsi qu’à la farouche détermination du leader indépendantiste Walter Lini.

Une émancipation incomplète

Tous les pays océaniens n’accèdent pas à l’indépendance, ce qui fait de la région une exception. Ils

connaissent en fait toutes les variantes de l’autonomie. Très peu sont sous administration directe. On oubliera

les deux ou trois dizaines d’habitants de l’île de Pitcairn. On se souviendra mieux des Samoa américaines,

voire de Guam.

Ailleurs, on expérimente toutes les formes de l’autonomie, y compris dans les territoires français où celle-ci

est arrivée à un stade qui la rapproche du système d’indépendance – association anglais que connaissent par

exemple les îles Cook ou Niue.

Décolonisation

Trois mouvements distincts de décolonisation se sont produits dans le Pacifique insulaire.

Le premier, de 1957 à 1963, fut amorcé par la France par le biais de l’application de la loi-cadre…

Le second, de 1962 à 1970, vit quatre États accéder à l’indépendance. Les Samoa occidentales l’obtinrent en 1962 pour l’avoir

revendiquée au conseil de tutelle des Nations unies… Il en fut de même pour Nauru en 1970. La même année, le royaume de Tonga,

protectorat britannique depuis 1900, se voit restaurer par Londres son indépendance et établit la monarchie constitutionnelle en 1975.

Sous l’impulsion de Ratu Mara, la Grande-Bretagne accorde aussi aux îles Fidji l’indépendance et le statut de dominion, membre du

Commonwealth en 1970. En juillet 1963, les îles Cook choisissent l’autonomie interne avec rétention de la citoyenneté néo-

zélandaise pour leurs ressortissants, ainsi qu’un chef d’État commun, la reine d’Angleterre (décision appliquée en 1965)

Le troisième, de 1975 à 1980, débuta par l’indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sous tutelle de l’ONU et administrée par

l’Australie. Ce pays choisit la voie de l’indépendance qui lui fut accordée en 1975 après deux années et demie d’autonomie interne.

Londres poursuivit son retrait du Pacifique en accordant de sa propre volition l’indépendance à ses colonies et protectorats insulaires.

Les Salomon et les Ellice y accédèrent en 1978, Kiribati (Gilbert) en 1979. Le condominium des Nouvelles-Hébrides obtint la sienne

dans la difficulté et les troubles en 1980 pour former la république de Vanuatu.

À l’évidence, la Grande-Bretagne s’est retirée du Pacifique parce qu’elle n’y avait plus rien à y faire. Pourquoi en effet vouloir

conserver une poussière d’îles sans intérêt économique réel ? Déjà, au XIXème siècle elle s’était reposée sur ses deux satellites pour

leur confier l’administration coloniale de certaines îles dont elle n’avait pris possession que pour empêcher une autre puissance

européenne de s’y implanter. Australiens comme Néo-Zélandais souhaitaient d’ailleurs jouer ce rôle de second couteau colonial.

Nota : l’auteur ne pouvait parler de la quatrième vague de décolonisation des années 1990, l’article datant de 1986. Cette vague a

concerné les ex-possessions américaines des îles Palaos, des îles Marshall et des États Fédérés de Micronésie.

II- Vers une typologie des accessions à l’indépendance

Une seule indépendance s’est accompagnée de troubles sérieux : celle du Vanuatu

Le Vanuatu, enjeu des rivalités franco-anglaises

Au cours des années soixante, un mouvement autochtone — le Nagriamel — revendiqua les terres sur lesquelles voulaient s’étendre

les colons européens déjà installés. Par la suite, les Nouvelles-Hébrides bénéficièrent d’institutions telles que le Conseil consultatif en

1957, qui mèneront à l’autonomie en 1975. Une pétition fut déposée aux Nations unies en 1971 par le leader du mouvement, Jimmy

Stevens, revendiquant l’indépendance du pays. La même année, le pasteur Walter Lini (1942-1999) fonda le Parti national des

Nouvelles-Hébrides, qui devint plus tard le Vanua’aku Pati, un mouvement essentiellement anglophone. Dès lors, le désaccord entre

les anglophones (majoritaires) et les francophones (minoritaires) s’accrut, mais une trêve permit l’adoption d’un projet de Constitution

en septembre 1979. En novembre de la même année, les élections furent remportées par le parti anglophone de Walter Lini, qui

devint Premier ministre. Les francophones des îles Espiritu Santo (Santo) et Tanna tentèrent alors de faire sécession (sous la conduite

de l’anglophone Jimmy Steven).

L’indépendance fut proclamée le 30 juillet 1980, les Nouvelles-Hébrides devenant officiellement la république de Vanuatu. Le pays

fut aussitôt placé sous les feux de l’actualité internationale en raison de la grave crise politique qui résultait du désaccord entre la

majorité anglophone et la minorité francophone. De nombreux francophones décidèrent de fuir en Nouvelle-Calédonie alors que la

révolte sécessionniste se prolongeait sur les îles Santo et Tanna*…

* En mai 1980, des affrontements eurent lieu à Tanna entre partisans de Lini et francophones… Sur Santo, les francophones prirent Luganville et

proclamèrent la République indépendante de Vemarana et Lini ordonna le blocus de l’île. Dans le même temps, d’autres sécessionnistes, menés par Jimmy Steven font sécession dans les îles du Nord. Lini ne put reprendre le contrôle du pays qu’avec l’appui militaire de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée soutenue par l’Australie. Il réussit à faire arrêter et condamner Stevens, ainsi que près de 2 000 « sécessionnistes ».

La fin du rêve

L’indépendance de Vanuatu survenue en juillet 1980 fut précédée par quelques années de réelle tension. La contestation locale des

terres aliénées par la colonisation se mua en revendication politique. Les plantations étaient d’autant plus vulnérables qu’elles étaient

de petite taille, isolées et tenues par un seul colon. Constamment harcelées, les dernières plantations d’Epi, Ambrym, Pentecôte, ou

de la côte Est de Malakula furent alors progressivement abandonnées. La tentative de sécession du mouvement Nagriamel à Santo en

1980 et le soutien que lui apportèrent la plupart des colons, européens ou métis, de la ville de Luganville provoquèrent lors de la

reprise de la ville par le gouvernement de Vanuatu, l’expulsion immédiate de ces derniers vers la Nouvelle-Calédonie : 124 planteurs

ou assimilés de Santo furent alors interdits de séjour au Vanuatu…

À l’indépendance, toutes les terres des planteurs furent déclarées propriétés mélanésiennes et patrimoine inaliénable des propriétaires

coutumiers.

Certaines indépendances étaient programmées : celles qui concernent les territoires sous mandat

Pour de nombreux pays de la région, il était dans l’ordre des choses qu’ils accèdent à l’indépendance. Ce

sont les pays placés sous mandat de la SDN (Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru sous mandat australien,

Samoa sous mandat néo-zélandais, Micronésie sous mandat japonais), puis sous tutelle des Nations-unies

(les mêmes, sauf pour la Micronésie enlevée au Japon pour être confiée aux États-Unis).

On n’est plus, théoriquement, dans la logique coloniale et les attendus de l’article 76 de la Charte des

Nations unies sont très clairs à ce sujet. Il s’agit non pas de permettre l’exploitation de ces anciennes

colonies, mais d’en assurer le développement afin de les conduire progressivement à l’indépendance. La

réalité, en particulier en ce qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera toute autre. Par contre, Samoa,

après la mauvaise expérience de l’Entre-deux-guerres où la Nouvelle-Zélande s’était fort mal conduite, est

effectivement accompagné par son pays-tuteur vers l’indépendance, acquise dès 1962. La Micronésie sous

tutelle étasunienne a quant à elle suivi des chemins variés : indépendance longuement accompagnée pour les

Palaos, les Marshall et les États Fédérés de Micronésie, une plus ou moins grande autonomie pour les

Mariannes du Nord et Guam.

Article 76

Conformément aux buts des Nations Unies, énoncés à l’Article 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont

les suivantes :

1- Affermir la paix et la sécurité internationales ;

2- Favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur

instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte

tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations

intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;

3- Encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou

de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde

De nombreuses indépendances ont été bradées : Tuvalu, Kiribati, les îles Salomon, voire Fidji

Un certain nombre de colonies ont vu leur accès à l’indépendance précipité par le colonisateur. C’est le cas

de la plupart des colonies britanniques : Fidji en 1970, les îles Salomon et Tuvalu en 1978, le Kiribati en

1979 et le condominium néo-hébridais en 1980 (voir ci-dessous).

Le désengagement anglais en Océanie était en quelque sorte annoncé depuis bien longtemps :

- déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait laissé les mandats de la

SDN sur les anciennes colonies allemandes (Samoa, Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée) à ses relais

océaniens, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Un premier signe ; - par ailleurs, la création (au XIXe siècle) puis le développement du Commonwealth à partir de 1931

(Statut de Westminster), puis de 1947 permet d’offrir une alternative souple aux colonies qui accèdent à

l’indépendance. Les nouveaux États demeurent ainsi dans le giron britannique au sein d’une sorte de

communauté d’intérêts très informelle. Devenir indépendant ne signifie donc pas couper brutalement les

liens… De fait, toutes les anciennes colonies britanniques d’Océanie ont adhéré au Commonwealth dès leur

accession à l’indépendance, à l’exception de Samoa, qui ne le fait qu’en 1970 (indépendance en 1962) ; - enfin, il faut bien reconnaître que le Royaume-Uni a été durement touché par la guerre et ne peut se

permettre d’entretenir un empire devenu coûteux. La crise de 1973 ne fait que précipiter les choses…

Ce désengagement rapide n’était pas souhaité par les colonies concernées qui aurait apprécié un meilleur

accompagnement vers l’émancipation. De fait, les Anglais ont laissé au moins derrière eux, sans trop d’état

d’âme, deux situations très difficiles : le Kiribati dont ils viennent d’achever l’exploitation de la seule

richesse minière, et Fidji qu’ils laissent en proie à des conflits ethniques larvés entre Mélanésiens et Indiens.

Kiribati et Banaba

Les îles Gilbert ont obtenu leur indépendance en 1979 et ont pris le nom de Kiribati. Cette indépendance fut précipitée par les

Anglais qui venaient d’achever l’exploitation des phosphates de l’île de Banaba (ou Ocean). Banaba était la seule source de richesse

minière du pays, uniquement composé d’atolls par ailleurs. Kiribati fit procès à l’Angleterre pour l’avoir pillé de ses ressources et

pour avoir déplacé sans indemnité la population de Banaba vers l’île fidjienne de Rabi. Ce déplacement avait été rendu « nécessaire »

par le souci de la compagnie phosphatière d’exploiter l’île dans ses moindres recoins.

Fidji, le lourd héritage

Voir dossier Fidji.

Un pays à part : Tonga

Tonga est sans doute à mettre à part dans cet inventaire, dans la mesure où le pays n’a jamais été vraiment

colonisé. En 1970, ce n’est pas une colonie mais un Protectorat qui accède à l’indépendance. De fait, la

constitution de Tonga date de 1875 et elle n’a pas été remaniée depuis.

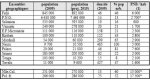

LES ÉTATS INDÉPENDANTS DE LA ZONE PACIFIQUE

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

En 1884, l’Allemagne annexe le nord-est et le

Queensland le sud-est, qui passe sous

protectorat britannique en 1888. En 1902, le

sud-est passe sous contrôle australien et est

nommé Papouasie. Le pays est envahi par les

Japonais en 1942 et est le siège de violents

combats par la suite. En 1946, l’Australie

récupère les deux territoires sous mandat.

L’autonomie est accordée en 1963 et

l’indépendance en 1975.

EX-TTIP

Les îles Marshall dès 1885, Palau (ex-colonie espagnole achetée par

l’Allemagne) et les États Fédérés de Micronésie à partir de 1899 sont sous

protectorat allemand jusqu’en 1914. Elles sont occupées par le Japon de 1914 à

1920 puis passent sous tutelle japonaise de 1920 à 1944. En 1947 les trois

entités sont confiées à la tutelle des États-Unis et deviennent les TTIP (avec les

Mariannes du Nord). Accèdent à un statut d’indépendance association en 1986

et deviennent indépendants en 1990-91 pour les Marshall et les EFM, en 1994

pour Palau.

NAURU

Nauru est rattaché à l’empire colonial allemand en

1888 au sein du protectorat des îles Marshall..

L’exploitation de ses phosphates commence en 1907.

Les Australiens s’en emparent dès 1914 et l’île passe

sous mandat conjoint australo-néo-zélandais et anglais.

Elle est occupée par les Japonais de 1942 à 1945, puis

passe sous administration des Nations unies en 1947.

Un gouvernement local est institué dès 1951. En 1965,

Nauru accède à l’autonomie avec la création d’un

Conseil législatif et exécutif. L’indépendance est

proclamée en 1968.

SALOMON

Les îles Buka et Bougainville sont rattachées au

protectorat allemand de Nouvelle-Guinée en

1886. En 1893, l’Angleterre établit un protectorat

sur le reste de l’archipel. En 1942-44, violents

combats entre les forces alliées et les Japonais

sur Guadalcanal. L’autonomie de l’archipel est

instaurée en 1960 et l’indépendance est

proclamée en 1978.

KIRIBATI ET TUVALU.

Les îles polynésiennes des Ellice (futures

Tuvalu) ont été placées sous protectorat

britannique en 1862 et les îles

micronésiennes des Gilbert (Tungaru) en

1892. Elles sont réunies en 1916 pour

former la colonie des îles Gilbert et

Ellice à laquelle les îles Christmas sont

rattachées en 1919 et les îles de la Ligne

en 1971. Occupées par les Japonais en

1942, libérées par les alliés en 1943. Dès

1974, le gouvernement britannique laisse

entendre qu’il souhaite se séparer de cette

colonie en lui accordant une première

constitution. Les habitants des Ellice,

minoritaires, craignent d’être

marginalisés dans un futur État

indépendant. Par un référendum tenu en

1974, ils réclament à 92 %, et obtiennent

donc, d’être séparés des îles Gilbert et

accèdent à l’indépendance en 1978 sous

le nom de Tuvalu. De leur côté, les îles

Gilbert (+ les îles Christmas et de la

Ligne) accèdent à l’autonomie en 1977,

puis à l’indépendance en 1979 sous le

nom de Kiribati.

VANUATU

Anglais et Français sont présents sur l’archipel dès

1888. Ils fondent un condominium en 1906. Les

forces américaines s’y installent en 1942-44 (100 000

hommes à Espiritu Santo). L’autonomie est accordée

en 1974 et l’indépendance proclamée en 1980, dans la

confusion et les menaces de guerre civile.

SAMOA

Colonie allemande jusqu’en

1914, puis placée sous mandat

néo-zélandais en 1919, tutelle

reconfirmée par l’ONU en

1947. Accède à l’autonomie

en 1957 pour être le premier

État océanien insulaire à

accéder à l’indépendance en

1962

TONGA

Les îles Tonga sont un cas à

part. Elles étaient un royaume

puissant avant l’arrivée des

Européens. Convoitées par

l’Angleterre, elles ont réussi à

échapper à la colonisation en

acceptant un traité de protectorat

avec l’Angleterre en 1900. Ce

traité a été dénoncé en 1970.

FIDJI

Fidji devient colonie britannique en 1874. Les Anglais y font venir des

travailleurs indiens pour les plantations de coton puis de canne à sucre

entre 1878 et 1920. En 1963, Fidji accède à l’autonomie, avec la mise en

place d’un conseil exécutif, qui devient conseil des ministres en 1965 et

d’un conseil législatif à majorité locale. La colonie accède à

l’indépendance en 1970

++++

LA CONFRONTATION AUX DÉFIS POLITIQUES

Le chemin difficile vers des gouvernances démocratiques de type occidental et vers la

construction d’États-nations

Ce que nous demandent les textes :

- L/ES : on dresse un tableau des statuts particuliers des États de l’Océanie intertropicale dont plus de la moitié sont

aujourd’hui indépendants. - STG : les nouveaux États doivent compter avec l’héritage colonial et les conditions difficiles dans lesquelles ils

accèdent à l’indépendance. On montre qu’ils sont confrontés à des difficultés politiques (démocratie, construction d’un

État-nation…) (A- contextualisation) - S T2S : (pour l’Afrique subsaha rienne) on étudie les défis politiqu es représentés par l’intégration nationale et par le

choix et la mise en œuvre d’un type de régime et d’un mode d e gouvernement / on montre quelles sont les difficultés

auxquelles les États (océaniens) ayant accédé à l’indépendance sont confrontés aujourd’hui (B- étude de cas)

Problématiques :

Sur quelles bases les pays indépendants ont-ils construit leur vie politique ?

Sur quels héritages ?

Coutume et pratiques coloniales sont-elles des freins à la construction d’États

démocratiques ?

Quel mode de gouvernement ont choisi les pays qui ont accédé à l’indépendance ?

Peut-on parler de démocraties limitées ?

Y a-t-il un véritable exercice de la démocratie dans les États insulaires indépendants

en Océanie ?

Comment ont évolué les premières constitutions océaniennes ?

La construction des États-nations est-elle possible (envisageable) dans les pays

insulaires indépendants d’Océanie ?

Notions et concepts, mots-clés :

Indirect rule, Big man,

« Premier »,

système unicaméral, bi-

caméral,

Congrès, tama ’aiga, matai, fono

État-nation,

Tupou IV, Michael Somare,

Ratu Sir Kamisese Mara,

le colonel Rabuka

L’Union européenne définit sa stratégie vis-à-vis des petits États du Pacifique

Forte de son expérience, l’UE aidera à la prévention et à la stabilisation dans les situations d’après-conflit et à l’instauration d’une

bonne gouvernance, avec le renforcement d’institutions crédibles. Elle encouragera un meilleur respect des normes internationales en

matière de main-d’œuvre ainsi que dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette déclaration de l’Union européenne, qui pourvoit largement à l’aide des pays dits ACP, laisse planer un

doute sérieux sur la bonne gouvernance des petits États indépendants de l’Océanie insulaire. Qu’en est-il

exactement ?

1- Héritage ancestral, héritage colonial, autant d’écueils à surmonter

L’héritage ancestral

Avant la colonisation, les pays océaniens avaient leur propre organisation politique et sociale, plutôt éclatée

en Mélanésie, davantage hiérarchisée en Polynésie. Le colonisateur anglais, dans le cadre de l’Indirect rule, a

largement utilisé les chefferies comme relai pour asseoir sa domination. Celles-ci, confortées par la

colonisation, sont tout naturellement apparues incontournables au moment des indépendances. Les chefferies

et les royaumes ancestraux pèsent encore de nos jours de tout leur poids sur la vie politique et institutionnelle

des États océaniens indépendants. Ils ont une existence officielle dans certains cas, officieuse dans d’autres.

En tout cas, ils sont toujours respectés voire redoutés et l’installation des pratiques démocratiques a toujours

dû composer avec cet héritage qui n’a rien, lui, de démocratique puisqu’il fonctionne sur le pouvoir du chef,

ou des Anciens, qui n’est pas issu des urnes.

Les effets de l’indirect rule

Dans les territoires d’influence anglo-saxonne, la pratique de l’indirect rule a laissé le plus souvent les sociétés autochtones évoluer

en fonction de la dynamique sociale interne. Les groupes en sont peu à peu venus à la prise de conscience d’intérêts collectifs face

aux influences extérieures et ils ont réagi dans le cadre de leurs traditions. C’est ainsi que le royaume de Tonga a pu rester en marge

des soucis politiques en assouplissant légèrement son organisation féodale strictement hiérarchisée.

Cette évolution, qui est très conforme aux tendances et aux principes de la colonisation anglaise, peut se trouver freinée, soit par le

manque de ressources dans des archipels trop peu peuplés ou trop dispersés, soit par la tension menaçante entre groupes hostiles et

rivaux comme aux îles Fidji. Et encore, malgré ces grandes difficultés, l’administration britannique ou néo-zélandaise s’efforce-t-elle

de mettre partout en place des assemblées locales dans lesquelles toutes les tendances peuvent trouver un exutoire à leurs ardeurs

belliqueuses…

Vie sociale et organisation politique

La vie sociale mélanésienne s’organise dans le cadre restreint de la vallée, de la petite région, de l’île. Chaque communauté respecte

la « coutume », c’est-à-dire l’ensemble des pratiques communes au groupe. … Profondément socialisé, l’espace commun d’activité

est codé… Il est traversé de « sentiers d’alliance » en direction des tribus voisines. Les décisions sont prises par consensus, les

hiérarchies sociales sont légères et réversibles. Le big man de Nouvelle-Guinée s’impose par ses attitudes et ses activités. Il a bien

plus de devoirs que de droits.

Dans l’organisation politique polynésienne, les unités de base étaient plus vastes qu’en Mélanésie et les relations sociales bien plus

hiérarchisées, des aristocrates aux gens du commun et aux esclaves. À l’inverse du big man mélanésien, le chef polynésien (que les

Blancs désignèrent très vite par « roi ») disposaient d’une autorité permanente, institutionnelle. L’espace polynésien était tout aussi

socialisé qu’en Mélanésie, mais selon une autre polarité politique. À Samoa, à Tonga, les anciennes aristocraties polynésiennes sont

restées en place à l’époque coloniale. La monarchie tongienne et les princes de Samoa continuent de contrôler l’appareil d’État

depuis le retour de ces pays à l’indépendance.

Exécution sommaire au Samoa

Près du village de Lona, un Polynésien revenu en son village après vingt années passées à Auckland, M. Nuutai Mafulu Matautia, a

été exécuté d’une balle de révolver tirée entre les deux yeux.

Cette exécution avait été décidée cinq jours auparavant par le conseil des chefs (fono) qui avait constaté que la victime, qui était chef

de famille, avait refusé de se plier à l’autorité coutumière (en l’occurrence il avait refusé de s’acquitter d’une cotisation sportive).

L’exécution s’est faite en présence de sa femme et de ses cinq enfants.

Un avocat d’Apia a indiqué que les chefs traditionnels qui ont ordonné cette exécution ont agi selon la constitution des samoa qui

leur accorde le droit de faire ce qu’ils veulent. L’avocat a affirmé que rien ne s’opposait à ce que le meurtrier soit traduit en justice,

mais que néanmoins il a agi légalement selon le droit de vie ou de mort accordé au fono de chacun des villages, selon un acte

constitutionnel.

La constitution des Samoa est basée sur des principe s chrétiens, mais aussi sur des traditions samoanes. Car le gouvernement a

délégué en 1990 ses pouvoirs aux villages, selon le Village Fono Act* qui valide leurs pouvoirs. Il en résulte que la loi peut être

évoquée pour justifier les actes de brutalité…

En 1980, et au nom de la coutume, un homme qui avait vécu auparavant en Nouvelle-Zélande est retourné dans son village où le fono

exige que tout le monde aille à l’église le dimanche. L’homme a refusé. En représailles, il a été banni de son village, tous ses cochons

et ses récoltes ont été détruits sur décision du fono.

* Le Village Fono Act est un conseil des chefs au niveau du village. Cette structure qui existait avant l’arrivée des Européens, a été

réintroduite et légalisée en 1990. Elle permet aux matai réunis en conseil de prendre toutes les décisions qu’ils jugent utiles au bon

fonctionnement de la communauté villageoise, Le conseil peut décider de châtiments corporels, d’amendes ou de travaux d’intérêt

public, avec comme seule limite le respect de la coutume. Une interprétation extensive peut lui donner le droit de vie ou de mort…

Un bûcher pour le pasteur

Selon la radio australienne ABC, un membre de l’Église des Saints des Derniers Jours nommé Lotembio a failli être brûlé vif dans un

village des Samoa. La police est intervenue avant que ne soit exécutée la sentence des chefs coutumiers. Ils avaient prononcé son

expulsion du territoire, pour une raison que l’on ne connaît pas. Il était attaché à un poteau sur la place du village au moment de

l’intervention de la police.

Les chefs coutumiers ont déclaré que la sentence était cependant maintenue à son égard.

L’héritage colonial

L’héritage colonial est d’une grande complexité et ne manque pas de contradictions.

C’est le colonisateur sur le départ qui va se trouver soudainement en charge de la mise en place de nouvelles

institutions fondées sur la démocratie et l’État-nation. Ce même colonisateur qui, pendant toute la période

coloniale, a pratiqué le racisme ouvert, l’acculturation militante (par la religion entre autre) et finalement la

négation de l’individu privé des droits les plus élémentaires, sauf sur les toutes dernières années qui ont

précédé l’indépendance. Comment, par exemple, à Fidji, expliquer aux Mélano-Fidjiens qu’il faut accorder

les mêmes droits aux Indo-Fidjiens dans la Constitution de 1970, alors qu’ils sortent d’un contexte colonial

où l’égalité des droits n’existait pas ? Les Anglais n’y ont pas réussi.

Quant à l’État-nation, existant dans certaines sociétés polynésiennes, il n’a pas résisté au partage colonial. Ce

dernier ne s’est pas fait, en Océanie comme en Afrique, en fonction des découpages politiques ou ethniques

traditionnels.

Qu’on en juge plutôt :

- regroupement par les Anglais des îles Gilbert, micronésiennes, et Ellice, polynésiennes ;

- rattachement par les Français des îles Marquises à Tahiti, alors que les îles Cook, laissées aux

Anglais étaient beaucoup plus proches par la distance, la langue et la culture ; - partage entre Allemands et Étatsuniens des Samoa ;

- partage entre Anglais et Allemands de la Papouasie ;

- administration partagée entre Anglais et Français des Nouvelles-Hébrides ;

- importation de main d’œuvre indienne à Fidji.

- regroupement artificiel d’îles mélanésiennes qui n’avaient rien en commun (Salomon, Vanuatu…)

Or, mise à part la séparation entre Kiribati (ex-Gilbert) et Tuvalu (ex-Ellice), toutes les autres atteintes aux

nations originelles ont été maintenues. L’idée de nation est donc à (re)construire sur des bases plus ou moins

artificielles.

2- Quel mode de gouvernement choisir ?

La rédaction de la Constitution des premiers États indépendants s’est faite sous la responsabilité du pays

colonisateur ou des instances internationales. Partout, le choix a été fait en faveur d’institutions

démocratiques. Mais les particularismes locaux ont pu conduire à des textes peu conformes avec le plein

exercice de la démocratie de type occidental.

Partout, le choix de la démocratie, mais sous des formes de gouvernance différentes

Si le choix démocratique n’a généralement pas posé de problème, les formes de gouvernance ont beaucoup

varié d’un pays à un autre, généralement en fonction de leur passé colonial : monarchie parlementaire

reconnaissant la reine d’Angleterre comme chef de l’État, monarchie parlementaire reconnaissant un roi

local, République… Autant de choix qui ne sont pas anodins.

Au niveau de l’exécutif, on pourra distinguer plusieurs cas de figure :

- les pays micronésiens, qu’ils soient ex-possessions des États-Unis (Palaos, Marshall, ÉFM) ou de

l’Angleterre (Kiribati, Nauru), ont tous opté pour le système républicain, avec un Président plutôt fort, qui

est chef de l’exécutif, selon les principes de la Constitution des États-Unis ; - les ex-colonies britanniques mélanésiennes sont partagées entre la monarchie parlementaire

reconnaissant la reine d’Angleterre comme chef de l’État (Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles Salomon,

Tuvalu, Fidji jusqu’en 1987), et la République (Vanuatu, Fidji depuis 1987). Mais dans l’option républicaine,

le Président n’a qu’un pouvoir représentatif, au contraire des systèmes micronésiens. Dans tous les cas, la

réalité du pouvoir est détenue par un Premier (Premier ministre) ; - les deux pays polynésiens (Tonga et Samoa) qui ont opté (ou conservé en ce qui concerne Tonga)

pour une monarchie locale (roi de Tonga, tama aiga de Samoa) qui correspond aux structures politiques

préexistantes à la colonisation.

Au niveau du législatif, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais on peut dégager des constantes :

- Tonga et Fidji sont des cas à part, dans lesquels le chef de l’exécutif, non élu (roi à Tonga et

dictateur à Fidji) concentre l’essentiel des pouvoirs entre ses mains ; - on a presque partout un système unicaméral. Seules les Palaos et Fidji font exception avec une

chambre des délégués ou des représentants et un Sénat ; - le chef de l’exécutif, qu’il soit le Président ou le Premier ministre, est élu au suffrage indirect, par

le Parlement ; - l’assemblée législative, souvent appelée Parlement, est composée de membres généralement élus

pour quatre ans. Mais dans bien des cas ces membres élus côtoient des membres de droit, comme à Kiribati

ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À Tonga, ces membres de droit, associés aux députés issus de la

noblesse, sont majoritaires. À Samoa, les députés ne peuvent être que des matai (des chefs de clan) ; - aux côtés des institutions démocratiques de type occidental co-existent souvent des structures

traditionnelles : Conseil des Chefs aux Palaos ou à Fidji, Conseil National des Chefs au Vanuatu par

exemple.

Le pouvoir judiciaire quant à lui est indépendant, à l’exception des Tonga, où il est étroitement lié à la

famille royale.

On notera enfin que les anciennes colonies britanniques (ou sous mandat australien ou néo-zélandais) ont

toutes rejoint le Commonwealth. Seule Fidji en est aujourd’hui écartée (suspensions successives de 1987 à

1997, de 2000 à 2001 et depuis 2006), mais par la volonté de l’Angleterre afin de protester contre les

atteintes à la démocratie dans ce pays.

Les premières constitutions ont-elles toujours été des modèles de démocratie ?

Dans les discussions qui ont accompagné la rédaction des premières Constitutions, le colonisateur a souvent

plié devant les exigences des futurs États qui mettaient en avant leurs problèmes spécifiques et (ou) le respect

de leur fonctionnement coutumier. Les règles élémentaires de la démocratie ont parfois été malmenées, avec

la bénédiction de l’Occident. On citera trois exemples.

Fidji, ou comment empêcher les Indiens d’arriver au pouvoir ?

La situation de Fidji a été rendue complexe par la politique migratoire du colonisateur anglais, qui y a

installé des milliers de travailleurs indiens. À la veille de l’indépendance, les deux communautés,

mélanésienne et indienne, se retrouvent à parité. Les Mélanésiens, s’estimant chez eux, ne veulent pas courir

le risque d’abandonner le pouvoir aux Indiens, qui détiennent déjà une bonne partie du commerce et qui

contrôlent les milieux d’affaires. Ils font donc pression sur les Anglais afin que la Constitution du nouvel

État indépendant leur permette quoi qu’il arrive de se maintenir au pouvoir.

Afin de préserver les droits des Mélano-Fidjiens, la Constitution de 1970 a imaginé un montage compliqué conduisant à élire à

l’Assemblée un nombre égal d’Indo-Fidjiens et de Mélano-Fidjiens. À ces représentants, s’ajoutaient 8 sièges réservés aux “autres

races” (Européens pour l’essentiel), réputées être du côté des Mélano-Fidjiens. Ainsi, en toute logique, les Mélano-Fidjiens étaient

sûrs de conserver la majorité législative, donc gouvernementale, à moins que ne naissent des dissensions au sein du parti de

l’Alliance, le parti Mélano-Fidjien et qu’un groupe mélanésien s’allie aux députés indiens (ce qui se produisit en 1987). Vue ainsi, la

Constitution de 1970 ne peut être considérée comme garantissant le bon exercice de la démocratie, puisque son objet était bien

d’interdire l’accès au pouvoir à une partie de la population.

À l’issue de la seconde conférence institutionnelle, qui s’est tenue à Londres en avril-mai 1970, il fut annoncé que Fidji accèderait à

l’indépendance le 10 octobre 1970… En même temps furent dévoilées les dispositions de la nouvelle Constitution. Il était prévu deux

chambres : le Sénat, ou chambre haute et la Chambre des Représentants, ou chambre basse… La Chambre des Représentants

(l’ancien Conseil législatif) était composée de 52 membres : 22 Fidjiens, 22 Indiens et 8 « sièges généraux » (autres ethnies, en fait).

Douze Fidjiens, douze Indiens et trois « Représentants généraux » étaient élus sur des listes « ethniques » (chaque communauté vote

pour des députés de sa communauté), pendant que dix Fidjiens, dix Indiens et cinq « Représentants généraux » sont élus sur des listes

nationales (par l’ensemble de la population)…

Tonga, une monarchie quasi-absolue

Tonga n’a jamais été annexé et la famille royale des Tupou dirige le pays depuis plus d’un siècle au moment

où le pays accède à l’indépendance, en 1970. À cette date, le pays est régi par la constitution de 1875 qui n’a

pas été modifiée. Officiellement, il s’agit d’une monarchie constitutionnelle, mais de fait c’est le roi qui a

tous les pouvoirs.

Les protestations n’ont cessé de se multiplier depuis quelques mois, contre un gouvernement entièrement contrôlé par la famille

royale et qui, selon ses opposants, considère Tonga comme le domaine privé de la Couronne sans aucun égard pour son peuple. Il est

vrai que l’actuel souverain, le roi Taufa’ahau Tupou IV, sur le trône depuis la mort de sa mère, la reine Salote, en 1965, dirige le

royaume selon les règles les plus arbitraires de la monarchie absolue, son bon plaisir et l’adaptation des lois au gré des circonstances.

Il est soutenu en cela par sa famille qui détient la plupart des postes clés du régime, au gouvernement en particulier. L’assemblée

législative est dominée par les douze ministres nommés par lui, qui en sont membres de droit et par les neuf représentants des trente-

trois familles nobles du pays. L’ensemble du peuple est représenté par neuf députés seulement, élus au suffrage universel par les

Tongiens de plus de 21 ans.

Deux députés du mouvement pro-démocrate de Tonga ont été arrêtés et pour avoir écrit dans la presse des articles jugés séditieux par

le gouvernement. Pour l’un des deux hommes, Akilisi Pohiva, il s’agit du second séjour en prison cette année. La police, munie d’un

mandat d’arrêt signé par le ministre de la justice, Tevita Tupou, a effectué une descente à leur domicile et emmené les deux hommes.

M. Tupou avait ces derniers mois été pris pour cible par M. Pohiva qui estimait que le ministre avait commis une faute en se rendant

aux Jeux olympiques d’Atlanta en pleine session parlementaire et sans la permission de l’assemblée. M. Pohiva demandait sa démission. La publication de ce projet de motion a valu aux deux hommes une condamnation de 30 jours de prison. Après 26 jours,

néanmoins, la Cour Suprême, estimant anticonstitutionnelle la sentence, a fait relâcher les deux hommes…

Samoa : le pouvoir aux chefs ?

Le chef d’État (O le Ao O le Malo) exerce peu d’autorité réelle ; le gouvernement est dirigé par le Premier

Ministre. Toutefois, le Fono (Parlement) ne peut adopter une loi sans l’approbation du O le Ao O le Malo.

Le système parlementaire est constitué d’une Assemblée Législative appelée également ’’grand fono. Elle se

compose de 49 membres élus pour un mandat de 5 ans. La constitution de 1960 avait prévu que sur ces 49

parlementaires, 47 étaient des matai désignés par consensus par les matai (chefs de famille), membres des

fono des 11 districts du pays, les deux autres étant élus au suffrage universel par les "non-Samoans"

(Européens, métis, Chinois…) installés dans l’archipel de longue date.

Des systèmes politiques nés d’influences variées

Les pays du Pacifique ont su combiner les concepts politiques traditionnels et importés sans trop traumatiser leurs sociétés.

La principale influence extérieure sur les systèmes politiques du Pacifique est britannique. Les autres puissances qui ont eu une

incidence sur les systèmes de gouvernement sont la France et les États-Unis. L’influence américaine s’est accrue en raison du rôle

décisif qu’ont joué les forces armées en expulsant les Japonais de la région au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Dans la pratique, ces influences extérieures se retrouvent dans les modèles de gouvernement actuellement en place. On trouve des

aspects du style de gouvernement de Westminster en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et à Tuvalu sont des monarchies

constitutionnelles dont la reine d’Angleterre est le chef et dont le Premier ministre est choisi par le corps législatif. Au Vanuatu et au

Samoa, on trouve également des gouvernements parlementaires dont le chef d’État n’a pas de pouvoir exécutif, alors que Tonga, qui

n’a jamais été colonisée, est une monarchie constitutionnelle sur le modèle britannique, à la différence notable près que le Roi

conserve une influence considérable sur la politique. Les Fidji avaient un Parlement bicaméral et la reine Elisabeth comme chef de

l’État, mais à la suite du coup d’État militaire de 1987, le pays a adopté une constitution républicaine avec une seule chambre

législative.

Les influences des anciens pouvoirs métropolitains sont visibles ailleurs. A Nauru par exemple, qui était un territoire placé sous la

tutelle de l’ONU et administré par l’Australie, le vote est obligatoire. L’Australie connaît aussi ce système. Dans les îles plus

septentrionales qui sont ou oint été administrées par les États-Unis, la Constitution américaine se reflète dans la stricte séparation du

pouvoir en trois branches (exécutif, législatif et judiciaire)… Le chef de l’exécutif est élu par le peuple partout, sauf dans les États

Fédérés de Micronésie, et le vocabulaire politique comprend des termes comme Congrès, Sénat et Cour Suprême.

Kiribati possède un système constitutionnel intéressant qui semble être un amalgame des systèmes britanniques et américain. Le

législatif est élu et désigne le Président en son sein. Celui-ci à son tour désigne le ministres parmi les membres élus de l’assemblée.

Le Président, qui est donc à la fois chef de l’État et du gouvernement, peut occuper ce poste au maximum pendant trois mandats de

quatre ans.

3-Maintenir ou améliorer le fonctionnement démocratique des institutions ?

Sans doute faut-il rappeler que les institutions démocratiques qui ont été mises en place au moment des

indépendances ont été globalement respectées, au moins dans la forme. Ainsi, mis à part à Fidji, les

gouvernements successifs ont été mis en place à la suite d’élections libres. Ceci a pu occasionner, dans

certains pays, une grande instabilité gouvernementale, qui peut être considéré comme le signe du bon

fonctionnement de la démocratie ( ?).

Le contexte océanien freine le jeu démocratique

Les choses sont cependant beaucoup plus compliquées. En effet, dans la plupart de ces pays, seule une

minorité, généralement issue des chefferies coutumières, détient la réalité du pouvoir. On a vu qu’à Samoa,

seuls les chefs de clans, les matai, peuvent accéder aux fonctions électives et qu’à Tonga, une partie des

sièges sont réservés à la noblesse et échappent au suffrage universel. D’une manière générale, les élus

demeurent jusqu’à aujourd’hui très dépendants des structures coutumières en place ou sous-jacentes. Enfin,

au fil des années, on peut poser la question du débat politique, souvent inexistant. Les clivages politiques en

effet ne se dessinent pas selon les idées mais selon les liens familiaux ou les appartenances à des clans.

L’instabilité aux Salomon ou au Vanuatu, par exemple, est très étroitement liée à ce phénomène. Chaque île

vote pour son ou ses candidats et aucun n’a jamais la majorité. Des alliances, qui se font et se défont, sont

alors nécessaires.

Le pouvoir des chefs… Parfois remis en cause mais toujours une réalité.

Avant que les puissances coloniales n’entrent en scène, il existait déjà des cultures et des systèmes indigènes bien établis…

L’organisation traditionnelle de la plupart des îles du Pacifique est centrée sur le village… Au niveau du développement

institutionnel indigène, l’unité du village est donc capitale et les chefs locaux jouent un rôle déterminant dans le processus

décisionnel… Il et bon de souligner que pour de nombreux insulaires du Pacifique, le chef de village et le conseil demeurent des

autorités beaucoup plus palpables que celles de la capitale nationale. Toutefois, même au niveau national, les institutions

traditionnelles ont reçu un rôle à jouer dans de nombreux pays. En effet, il y a peu, 45 des 47 membres de l’assemblée législative des

Samoa occidentales ont été choisis par les matai (chefs de clans). Ce n’était pas aussi anti-démocratique que cela, étant donné que les

matai eux-mêmes étaient choisis par l’aiga (la famille étendue). En 1990, ce système a été remplacé par le suffrage universel. A

Tonga, les 33 nobles élisent sept de leurs pairs à l’assemblée législative et sept autres personnes choisies sont élues par le peuple. De

plus, le Premier ministre et les membres du cabinet choisis par le Roi sont également membres de l’assemblée. Aux Fidji, la

nouvelle Constitution reconnaît expressément le Bose Levu Vakaturaga (Grand Conseil des Chefs) et lui confère des pouvoirs

considérables. Vanuatu possède un Conseil national des Chefs, responsable de la supervision des questions coutumières et

traditionnelles, alors que dans les îles Marshall existe un organe similaire appelé l’Iroij.

Même dans les pays qui n’intègrent pas formellement d’éléments coutumiers dans leur Constitution nationale (Papouasie-Nouvelle-

Guinée, îles Salomon…) il est important pour les hommes politiques élus de se replonger dans leurs racines. Négliger les obligations

et les traditions coutumières se traduirait certainement par une punition au niveau des urnes.

Où l’engagement politique conduit à des constats démentis par l’histoire

Si depuis l’indépendance les crises politique s n’ont pas épargné les États insulaires, si des gouvernements sont tombés, c’est à la suite

d’élections générales ou d’un vote du Parlement. Ces crises s’y sont résolues sans violence, sans arrestations, évidemment sans coup

d’État militaire puisque l’armée n’existe pas, sauf à Tonga, à Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Pacific way est une

réalité….*

* Dès 1987, Fidji connut deux coups d’État, puis un troisième en 2000 et vit aujourd’hui dans l’illégalité constitutionnelle la plus

totale, rejeté par la communauté des nations. Par ailleurs, les îles Salomon ont connu une véritable guerre civile à partir de 1999 et

la Papouasie a dû essuyer une véritable guerre civile sur l’île de Bougainville à laquelle elle a fini par accorder l’autonomie. Le

royaue des Tonga enfin a connu une période insurrectionnelle en 2006-2008 (voir ci-dessous).

Des expériences variées

- Kiribati : la stabilité.

Le Kiribati représente un cas exceptionnel de stabilité politique dans le petit monde des pays indépendants du Pacifique.

Les Présidents successifs o nt souvent été réélus, d ans les limites imposées par la Constitutio n (3 mandats) : Ieremia

Tabai (de 1979 à 1991), Teburoro Tito (de 1994 à 2003), Anote Tong (de 2003 à aujourd’hui – 2009.

Voir fiche Kiribati

- l’évolution positive de Samoa ?

Le système matai aux relents de féodalisme a évolué à partir de 1990 vers un fonctionnement plus

démocratique. À cette date en effet, le collège électoral est élargi à l’ensemble de la population adulte de plus

de 21 ans, hommes et femmes, tout en conservant le monopole des matai quant à la possibilité de se

présenter aux élections (l’archipel compte aujourd’hui un peu plus de 25 000 matai, dont 5% de femmes).

Mais cette réforme s’accompagne parallèlement du renforcement du pouvoir des matai dans leur village, par

la promulgation du Village Fono Act..

Mais du chemin reste à faire…

- les îles Tonga à la croisée des chemins

Le problème tongien

Tonga est une monarchie dite constitutionnelle qui a longtemps vécu sous un régime fort, la dynastie des Tupou considérant le

royaume comme son bien personnel et se livrant à tous les passe-droits dans un pays très pauvre.

En 2003, le gouvernement aux mains de la monarchie fit voter une loi réduisant la liberté de la presse, au motif de protéger l’image

de la monarchie et en regard de la tradition tongienne. Dès 2004, plusieurs journaux furent interdits, ce qui provoqua des

manifestations dans les rues de Nuku Alofa. Les manifestants demandaient aussi la démocratisation du système électoral.

En 2005, le gouvernement doit négocier plusieurs semaines avec des fonctionnaires grévistes alors que l’on discute par ailleurs de la

réforme de la constitution. Le 11 février 2006, le Premier ministre, un prince proche du roi, démissionne. Il est remplacé par le

ministre du travail, Feleti Sevele. En 2006, le vieux roi Tupou IV décède et il est remplacé par son fils, Tupou V, ce qui donne un

espoir de changement, espoir vite déçu. Une manifestation est organisée en novembre 2006 pour dénoncer les retards dans la réforme

constitutionnelle. La manifestation tourne à l’émeute. Des voitures, des magasins, des bâtiments publics sont brûlés. Plus de 60 % du

centre-ville est détruit et on compte six victimes. En juillet 2008, le roi Tupou V annonce qu’il renonce à la plupart de ses

prérogatives et laisse le pouvoir au Premier ministre en attendant que soient organisées des élections démocratiques en 2010…

- les Salomon, le Vanuatu, Tuvalu, Samoa, des démocraties trop vivantes ?

Dans beaucoup de pays océaniens indépendants, l’instabilité politique est de mise, mais se déroule dans les

règles du jeu démocratique. Toutefois, ces règles sont souvent dévoyées. En effet, la succession des hommes

au pouvoir est plus souvent le fruit de querelles personnelles que le résultat d’un débat d’idées. Le débat

démocratique n’a donc pas vraiment lieu. On peut prendre quelques exemples : - Samoa (succession des Premiers ministres), de 1970 à 1985 :

- 1970 : Tupua Tamasese Lealofi IV

- 1973 : Fiame Fauminua Mata’afa Munilnu’u II

- 1975 : Tupua Tamasese Lealofi IV

- 1976 : Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi (neveu du précédent)

- 1979 : Va’ai Kolone (accusé de fraude électorale en 1982)

- 1982 : Tupua Tamasese Tupuola Tufuga Efi

- 1982 : Tofilau Eti Alesana

- 1985 : Va’ai Kolone

- Tuvalu : succession des Premiers ministres de 2000 à 2009

- Lagitupu Tuilimu : 2000/2001

- Faimalaga Luka : 2001

- Koloa Talake : 2001-2002

- Saufatu Sopoanga : 2002-2004

- Maatia Toafa : 2004-2006

- Apisai Ielemia : depuis 2006 (en fonction en 2009)

- les tentations totalitaires : Tupou, Lini, Rabuka…

La démocratie a parfois été mise à mal après les indépendances. En trois occasions au moins, dans trois pays

différents.

- Le cas des Tupou à Tonga est à mettre à part. Il précède de loin l’indépendance. Les Anglais ont couvert en

1865 la rédaction d’une constitution anti-démocratique qui garantissait à la famille royale des pouvoirs très

étendus qui lui permettaient de régner sans partage sur le pays. Ce n’est que très récemment que les Tongiens

ont réagi en demandant, non sans utiliser la violence, un véritable accès du peuple aux affaires de l’État. - Le pasteur Walter Lini (voir dossier plus loin) a dirigé le Vanuatu, dans les premières années de

l’indépendance, d’une main de fer. Dans son souci de briser l’opposition il a multiplié les arrestations (dont

le Président de la République, George Sokomanu), les expulsions (dont la plupart des colons francophones et

deux ambassadeurs de France) et les confiscations (des biens des ressortissants francophones), s’est coupé

volontairement des puissances occidentales (à la manière d’un Sékou Touré en Guinée), s’est montré

hyperactif dans le mouvement des non-alignés et a entretenu des liens douteux avec Cuba et la Libye… Ce

bras de fer avec l’Occident (il réglait ses comptes vis-à-vis des deux anciennes puissances coloniales du

condominium et leurs alliés occidentaux) a eu pour première conséquence de priver le tout jeune pays

d’aides pourtant fort utiles à son développement. Les extraits ci-dessous ne doivent pas faire illusion. Le

Vanuatu s’est mis lui-même dans les difficultés et sa politique tous azimuts ressemble plutôt aux gestes

désespérés et inefficaces du nageur qui se noie. Son bilan économique a été désastreux.

Un proche de Walter Lini essaie de justifier la politique de son président

La stratégie du gouvernement dirigé par le Vanua’aku Pati de 1980 à 1991 repose sur la conviction que, dans le but d’être son propre

maître et de protéger son indépendance il est essentiel de mener une politique étrangère indépendante… Nous devînmes membres de

plusieurs organisations indépendantes du Pacifique Sud et au-delà : le Forum du Pacifique Sud, la Commission du Pacifique Sud, les

Nations unies, le Commonwealth, l’Agence de Coopération culturelle (ACCT)… Nous devînmes également membres du Mouvement

des Non-alignés…

Ces rapports établis entre Vanuatu et d’autres États se révélèrent importants, comme par exemple en 1987, alors que le gouvernement

français avait décidé d’interrompre ses accords d’aide à notre pays* et que nous fûmes contraints de faire venir d’ailleurs des

professeurs francophones pour enseigner au lycée Antoine de Bougainville. Grâce à nos contacts avec l’ACCT et le mouvement des

Non-alignés nous fûmes en me sure d’obtenir l’aide qui nous était nécessaire. Il en résulta que nous dûmes recruter des professeurs de