Ecole et société en Nouvelle-Calédonie depuis 1850

Coloniale Contemporaine Premiere Terminale

Mis à jour le lundi 17 mars 2025 , par

3. L’EVOLUTION DES PRATIQUES SOCIO-CULTURELLES.

3.3 ECOLE ET SOCIETE EN NOUVELLE-CALEDONIE DEPUIS 1850.

L’ECOLE ET LA SCOLARISATION DEPUIS 1850

LA SOCIETE ET LES ENJEUX DE L’ECOLE

COMMENTAIRES :

Cette séance a pour objectif dans le programme d’histoire de montrer

l’importance de l’école en Nouvelle-Calédonie et comment celle-ci constitue un véritable enjeu

de société.

NOTIONS :

Scolarisation, laïcité, liberté scolaire, égalité, intégration, promotion, formation professionnelle.

Ecole de mission, école indigène, moniteurs, fermes écoles, régime de l’indigénat, internat.

ORIENTATIONS

(mise en oeuvre : 4 heures).

En métropole, avec l’installation de la

IIIème République, l’évolution de l’école est

rapide. Elle devient gratuite, obligatoire et

laïque à partir des lois de 1882. C’est l’école

voulue par Jules Ferry avec une véritable

instruction civique et morale des futurs

citoyens afin qu’ils s’imprègnent de l’esprit

républicain.

La Nouvelle-Calédonie reste une colonie et

les Mélanésiens sous le régime de l’indigénat

jusqu’en 1946. L’enseignement privé est

longtemps majoritaire, surtout pour la

population indigène. L’école n’est pas

obligatoire pour les enfants habitant à plus de

3 ou 5 km. Elle le deviendra seulement en

1957.

De ces faits, l’école calédonienne présentera

pendant plus d’un siècle un décalage

important avec la métropole et on peut

percevoir certaines inégalités. Pourtant les

écoles de mission développent l’amour de la

patrie comme en témoigne le nombre

important d’engagés volontaires indigènes

réunis par les missions protestantes et

catholiques lors de la Première Guerre

mondiale. En fait, l’école ne s’ouvrira de

façon égalitaire aux Mélanésiens qu’à partir

de 1946, date à laquelle les Mélanésiens

obtiennent la citoyenneté (chapitre 6, histoire

B.E.P, p18, 19). L’étude de l’histoire de

l’enseignement en Nouvelle-Calédonie doit

permettre de mesurer ce décalage avec la

métropole, en ce qui concerne la période

1850-1958, que ce soit au niveau des moyens

financiers mis en oeuvre, au niveau des idées

véhiculées ou des objectifs de formation. Il

semble nécessaire d’insister sur l’importance

de l’enseignement privé en Nouvelle-

Calédonie ainsi que sur l’implantation des

écoles de mission.

Ce n’est que vers 1950 que les moyens vont

être donnés et que de nombreuses écoles

publiques ou privées vont fleurir avec l’aide

du F.I.D.E.S entre 1946 et 1956. La

scolarisation de masse s’affirme doucement,

s’ouvrant plus largement aux Mélanésiens en

ce qui concerne le primaire. Ce n’est que vers

les années 1960 que les Mélanésiens entrent

au collège. Le premier bachelier mélanésien

est recensé en 1962. Il faudra attendre 1971

pour que les lycées Blaise Pascal et Do Kamo

permettent une scolarisation plus générale des

Mélanésiens surtout en ce qui concerne les

filles. Il y a un réel décalage dans la

scolarisation et la formation données aux

garçons et aux filles même si la première

bachelière est recensée en 1917.

A partir des années 70, l’école publique va

affirmer son nombre sur l’école privée. Suite

aux accords de Matignon puis de Nouméa,

l’enseignement en Nouvelle-Calédonie

évolue et essaye de s’adapter aux spécificités

locales : programmes adaptés, réflexions sur

le français langue seconde, introduction des

langues vernaculaires, ouverture des A.L.P et

M.F.R....

Dans un premier temps, on montre les

différences entre l’enseignement en métropole

et celui de Nouvelle-Calédonie jusque dans

les années 50. Tout en se gardant de faire un

jugement de valeur et de mettre en perspective

deux systèmes difficilement comparables, on

pourra montrer les spécificités et objectifs de

l’école républicaine comme des écoles de

mission en tenant compte de leur implantation

et du public d’élèves auxquelles elles

s’adressent.

On peut par exemple montrer aux élèves une

photo de salle de classe dans une école

primaire, à la fin du XIXème siècle en France

et en parallèle une photo d’école de mission.

On peut aussi se rapporter au texte fondateur

de l’école de Jules Ferry (loi du 28 mars 1882)

ainsi qu’à un extrait de la lettre de Jules Ferry

aux instituteurs de France du 17 novembre

1882 et faire une étude des programmes des

écoles de missions. On peut aussi citer les

écoles des moniteurs de Lifou et de

Montravel. Le professeur peut également

s’appuyer sur le témoignage des « vieux »

invités à raconter leurs souvenirs d’écoliers. Il

peut aussi charger les élèves d’une enquête sur

les écoles de mission fréquentées par leurs

parents et grands-parents ou faire un sujet

d’étude sur la scolarisation des indigènes. On

insiste sur le rôle important du gouverneur

Guillain qui ouvre les premières écoles

laïques à Païta et Napoléonville (Canala), les

écoles pour indigènes, l’école indigène des

interprètes, l’école indigène des apprentis et

l’école des moniteurs indigènes. On montre

les différences entre les écoles publiques pour

fils de colons, pour enfants de libérés, pour

indigènes ainsi que l’importance des écoles

privées et leur rôle prépondérant dans

l’instruction des indigènes. Les élèves de

Nouméa peuvent être amenés à faire des

travaux de recherches sur les personnalités

qui ont fortement marqué en leur temps le

monde de l’école : Frédéric Surleau qui

organise l’école laïque, Louis Flize et Michel

Noëllat qui mettent en place l’enseignement

secondaire), Fernande Leriche...

On présente ensuite le développement de la

scolarisation en France et en Nouvelle-

Calédonie à partir des années 50 : croissance

des effectifs scolaires, de la proportion de

diplômes par classe d’âge et par ethnie,

allongement de la scolarité, apparition de

nouvelles filières et de nouveaux diplômes,

accroissement du nombre des établissements

et évolution de leur localisation. On montre la

rupture des années 50 pour les Mélanésiens et

la mutation qui s’opère dans les années 70. On

ne peut ignorer le développement des Ecoles

Populaires Kanak (E.P.K) pendant la période

des « événements » traduisant la manifestation

d’un besoin de sentiment identitaire.

Le cadre général étant posé, on s’attache

ensuite à démontrer l’importante évolution

suivie par l’école en Nouvelle-Calédonie

depuis 1970. Se situant dans la perspective

ouverte par les accords de Matignon et

l’Accord de Nouméa, l’école doit aujourd’hui

répondre aux besoins d’intégration et

d’adaptation au monde moderne. Elle doit

favoriser la promotion et l’intégration de tous.

On insiste sur l’importance des établissements

de proximité, sur le développement de

l’informatique et d’Internet, sur la réflexion et

les adaptations des programmes et sur

l’adaptation aux exigences locales : création

des antennes puis annexes de lycée

professionnel (A.L.P) et les maisons

familiales et rurales (M.F.R).

On montre également l’importance de

l’enseignement professionnel en Nouvelle–

Calédonie ainsi que la nécessité constante de

suivre une croissance démographique élevée

(ouverture de nouvelles écoles et collèges sur

Nouméa et le grand Nouméa).

++++

MISE AU POINT SCIENTIFIQUE

1° La scolarisation des indigènes.

Ce sont les missionnaires catholiques sur la Grande-Terre (Frères maristes, 1843, nord de la

Grande-Terre), protestants aux Iles Loyauté (London Missionary Society, 1840) qui s’attachèrent

les premiers à donner l’instruction aux populations indigènes dans des conditions matérielles

souvent précaires. Ils ont alphabétisé un grand nombre d’indigènes, appris aux femmes à coudre

la robe mission et à cuire le pain marmite. La conquête des âmes dans laquelle se sont lancés les

Maristes à partir de 1846, aidés quelques années plus tard par les soeurs de Saint-Joseph de

Cluny, puis les soeurs du Tiers-Ordre, implique une rupture totale avec la manière de vivre

d’avant l’arrivée des Blancs : ces premières années de colonisation sont celles de la création la

mission de Saint-Louis considérée comme une « Jeune République Chrétienne ». L’éradication

du « paganisme » passe dans le projet missionnaire par l’isolement et l’éducation d’éléments qui,

une fois formés, iront porter la bonne parole. Les enfants tiennent une place centrale dans ce

projet. Partout où elle est définitivement implantée, la mission catholique entretient une école : à

la fin des années 1850, ce sont 500 à 600 indigènes qui sont scolarisés entre les missions de

Pouébo, Balade, Saint-Louis, La Conception, l’île des Pins. Le phénomène est similaire chez les

protestants des îles où les missionnaires s’appuient sur les langues autochtones.

L’enseignement laïque ne débute qu’avec l’arrivée du premier gouverneur en titre de la

Nouvelle-Calédonie, Charles Guillain en 1862. Le gouverneur profondément anticlérical veut

soustraire les indigènes à l’influence « néfaste » des missions. Il est également temps d’adopter

une politique indigène qui puisse servir les intérêts de la colonisation. Le 10 octobre 1863, un

arrêté fixe les obligations réglementaires pour l’ouverture des écoles indigènes et crée à Port de

France (future Nouméa) une école d’apprentis interprètes destinée à former les auxiliaires dont

la colonie à besoin. Les écoles indigènes laïques sont assez réduites, à noter en 1875 l’ouverture

d’une école pour 50 élèves à Canala. C’est l’arrêté du 27 mai 1884 qui détermine les conditions

dans lesquelles seront créées les écoles indigènes et confie cet enseignement à des moniteurs

indigènes. Les écoles indigènes sont placées par décision du 9 août 1898 sous la direction du chef

de service des Affaires Indigènes. L’école des moniteurs de Chépénéé à Lifou (1899-1909)

est réorganisée et installée à Montravel en 1913. Pendant la colonisation Feuillet (1894-1903)

peu de crédits sont octroyés aux écoles indigènes qui ont tendance à régresser. En 1903, il

n’existe que 6 écoles laïques autochtones, dotées d’un unique instituteur et de 5 moniteurs

contre 25 écoles laïques réservées aux Européens et dirigées par 40 instituteurs.

Ce n’est qu’à partir du 27 septembre 1923, que les programmes des écoles indigènes sont

soumis au contrôle de l’Etat et que surtout l’enseignement du français devient obligatoire.

Jusqu’aux années 1950 et même jusqu’aux années 1980, les écoles confessionnelles restent

largement les écoles des kanak comme en témoignent ces quelques chiffres donnés par Mariotti

dans le livre du centenaire.

Néanmoins, il faut insister sur la modestie des contenus offerts aux indigènes dans ces

écoles. C’est vrai, les missionnaires ont alphabétisé les kanak : dans sa thèse, Sylvette Boyer a

démontré que parmi les hommes de Nouvelle-Calédonie ayant participé à la Première Guerre

mondiale, les engagés volontaires du Bataillon Mixte du Pacifique en majorité kanak savent tous

lire et écrire. Pourtant l’enseignement ne dépasse guère l’alphabétisation car les élèves sont

obligés de travailler pour subvenir aux besoins des missions. A l’internat, ce sont généralement

les deux tiers de la journée qui sont passés aux champs, aux travaux de couture pour les filles, ou

de réfection des bâtiments pour les garçons. A cela s’ajoute le temps passé à la prière et aux

messes. A noter que les enfants étaient enlevés à leurs parents et mis en internat afin de mieux les

« civiliser ». Les souvenirs de ces périodes sont rudes et dans les témoignages, on parle souvent

de « l’école du travail ».

Avec la fin du régime de l’indigénat et avec l’obtention de la citoyenneté le 27 octobre

1946, les Mélanésiens peuvent enfin prétendre aux diplômes. A partir de 1947-48, les réalisations

en faveur de la promotion économique et sociale des Mélanésiens sont mises en oeuvre sous

l’impulsion de l’Etat et grâce à des transferts provenant de métropole (F.I.D.E.S). En 1946, on

compte 34 écoles publiques en tribu, elles sont 55 en 1952 et 61 sur uniquement la Grande-Terre

en 1953. Dans la même période, le nombre d’écoles missionnaires augmente de 50%. Le conseil

général supprime le régime de subventions ponctuelles aux écoles libres pour le remplacer par

une prise en charge directe des salaires des personnels enseignant par le budget du territoire. En

1952, le Territoire alloue un forfait d’externat annuel par enfant fréquentant les écoles publiques

des tribus aux fins de les pourvoir en matériel scolaire (cahiers, crayons et livres).

L’enseignement des indigènes reste malgré tout rudimentaire : trois Mélanésiens obtiennent le

certificat d’étude primaire en 1950, cinq en 1951. Dans l’ensemble, le niveau de fin d’étude dans

les écoles indigènes est équivalent à celui du cours moyen première année. De là, l’absence de

Mélanésiens, à quelques exceptions près, au collège jusqu’au milieu des années 50. Le premier

bachelier kanak (Boniface Ounou) a été recensé en 1962.

On remarquera qu’une mutation s’est opérée dans le courant des années 70, avec une

scolarisation de masse provoquée d’une part, par la modification de l’équilibre des grands

secteurs économiques avec l’émergence du tertiaire et, d’autre part, par l’élévation du niveau de

vie consécutive à l’insertion des Mélanésiens dans l’économie de marché. Les années 70 sont

aussi un tournant pour l’enseignement public qui va affirmer son nombre sur le privé, bien que

des lycées privés s’ouvrent : Blaise Pascal en 1971, Do Kamo en 1979. En 1970 54% des

enfants sont scolarisés dans le public et 46% dans le privé, en 1980 65% des élèves sont dans le

public pour 35% dans le privé. Le 1er janvier 1978, la loi Debré est appliquée en Nouvelle-

Calédonie mettant les enseignements privés sous contrat.

Lors des « événements » des années 80, s’ouvrent de nombreuses E.P.K (écoles populaires

Kanak). Celles-ci vont disparaître petit à petit, suite aux accords de Matignon. Une seule subsiste

à Canala, tenue par Adèle Jorédié.

Le système scolaire se démocratise suite aux accords de Matignon puis à l’Accord de

Nouméa. Les programmes d’histoire et de géographie sont adaptés pour le primaire, le collège,

les lycées professionnels et généraux. Par l’arrêté du 20 octobre 1992 quatre langues kanak sont

introduites dans les épreuves du baccalauréat : le Drehu, le Nengone, le Païci, l’Ajïe. L’Accord

de Nouméa stipule que « les langues kanak sont, avec le français, des langues d’enseignement et

de culture en Nouvelle-Calédonie ». Leur place dans l’enseignement et les médias doit donc être

accrue et faire l’objet d’une réflexion approfondie. En 1991, on dénombre 821 bacheliers kanak.

En fait, même si le nombre de bacheliers mélanésiens progresse, il reste très inférieur au taux de

réussite des autres ethnies. Ceux qui réussissent ne présentent que 4% de l’effectif total entré en

maternelle, selon Charles Washetine.

2° La scolarisation des européens.

Le gouverneur Guillain ouvre la première école en 1860. En 1909, l’enseignement devient un

service distinct. Ces écoles sont souvent tenues par des femmes de fonctionnaires métropolitains

militaires ou autres (c.f. Jean Mariotti, à bord de l’incertaine), mais le faible taux de formateurs

oblige les autorités à faire appel aux religieux. Les Européens sont scolarisés en général dans

l’enseignement laïque, mais également présents dans l’enseignement confessionnel : en 1920,

800 européens scolarisés dans le privé pour 1 800 dans le public (45%) ; en 1950, 1 200

Européens sont recensés dans le privé pour 3 200 dans le public (37,5%).

En 1880, le conseil municipal de Nouméa décide de mettre en place l’école communale

gratuite et laïque. La direction de cette école est confiée à Frédéric Surleau par le maire Jean-

Baptiste Dézarnauld. La première rentrée des classes a lieu en février 1883 et intéresse 198

élèves répartis sur quatre classes. Quelques temps après, Suzanne Russier ouvre la première école

publique laïque destinée aux filles dans un bâtiment situé à l’emplacement de l’actuelle mairie.

Les enfants des colons libres fréquentent majoritairement les écoles publiques de Païta, le

collège La Pérouse ou l’école des soeurs de Cluny ; tandis que les enfants des libérés sont

envoyés dans des fermes écoles souvent tenues par des frères ou des soeurs afin de leur assurer

une « bonne éducation ». Les enfants doivent y suivre un enseignement complet : ils y entrent à

l’âge de 6 ans et doivent y rester jusqu’à 16 ans. Le programme d’une journée comprend : 4

heures de classe, 1 heure d’étude, 3 heures de travaux agricoles ou artisanaux, le reste du temps

est consacré à la prière. On peut citer pour exemple l’internat de la Néméara à Bourail tenu par

des Frères maristes qui est ouvert en 1878 ou bien celui de Fonwahri à La Foa tenue par les

soeurs de Saint Joseph de Cluny qui est ouvert en 1894 et prépare les fils et filles de

concessionnaires à leur futur métier d’agriculteurs. Ces institutions dépendent entièrement de

l’Administration pénitentiaire.

A souligner, là encore, l’importance des internats dans la scolarité des Calédoniens. Ceci est

le fait de l’éloignement géographique des colons ou des concessionnaires, mais aussi le fait de

vouloir donner une bonne éducation et de soustraire les enfants à leur milieu. A souligner,

l’importance de Bourail comme centre de formation (frères canadiens du Sacré Coeur, frères

maristes, internat privé pour les filles, écoles publiques…).

En 1959, est ouverte la première école normale à Nouméa, aujourd’hui Institut de Formation

des maîtres.

On notera une inégalité d’instruction selon l’origine géographique ou sociale des habitants.

L’école ne devient réellement obligatoire pour tous qu’en 1957, auparavant elle n’était pas

obligatoire si on habitait à plus de 2,5 km d’une école. Ceci explique que parmi les mobilisés

de la Première Guerre mondiale, on ait pu observé un grand nombre d’analphabètes chez les

broussards.

3° L’enseignement secondaire.

C’est encore le gouverneur Guillain qui pose les bases de l’enseignement secondaire. Louis

Flize et Michel Noëllat furent les organisateurs de l’enseignement du cycle secondaire. Louis

Flize devait pendant près de 30 ans susciter les réformes indispensables pour doter la colonie

d’un enseignement secondaire adapté à ses besoins particuliers.

En 1886, le collège de Nouméa prend le nom de collège colonial. Il compte 54 élèves et 9

professeurs. En 1888, il change encore de nom pour devenir le collège La Pérouse, avec Louis

Flize pour principal de 1889 à 1920. Le 31 juillet 1910, un décret instaure le Brevet de Capacité

Coloniale donnant l’équivalence du baccalauréat. En 1912, le baccalauréat est organisé pour la

première fois en Nouvelle-Calédonie.

Page 6/29

En 1919, sont accordées des bourses aux élèves du secondaire (Européens). Les bourses sont

accordées aux Mélanésiens en avril 1951 grâce au gouverneur Cournarie.

Il faut attendre l’autonomie, acquise en 1957 et l’application de la loi cadre dite Defferre, pour

que le secondaire prenne son envol sous la responsabilité d’un ministre local : Jean Leborgne.

Entre 1953 et 1958, les effectifs du secondaire augmentent de 50% et ceux du technique de 75%.

En 1961, le collège La Pérouse et le collège Technique deviennent des lycées et un foyer des

étudiants est ouvert à Paris. En 1963, une réforme du statut territorial supprime les ministères

locaux. C’est à un Vice-Recteur nommé l’année suivante que fut confiée la responsabilité de

l’enseignement. Le 25 novembre 1965, l’Etat prend en charge les enseignements secondaires,

techniques et professionnels. De 1970 à 2002, les effectifs du secondaire public sont passés de

2 977 élèves à 19 678 élèves et ceux du privé de 2 114 à 10 101. Nombre de collèges

commencent à fleurir dans les années 70 (par exemple, en 1973 le collège de l’Anse Vata

devenu ensuite Collège Mariotti). Suite aux accords de Matignon, on a vu s’ouvrir un grand

nombre de lycées en brousse par mesure de rééquilibrage : Poindimié, Pouembout, Wé, Touho.

Pour suivre la montée démographique, un nombre important de collèges publics sont construits

sur le Grand Nouméa : les collèges de Kaméré, Normandie, Plum, Portes de fer, Païta, le GOD

de Katiramona …

A noter, l’ouverture de l’Université française du Pacifique en 1987, qui devient L’Université de

la Nouvelle-Calédonie en 1999. Le centre universitaire se répartit entre Magenta et Nouville et il

est passé de 129 étudiants en 1988 à 1700 étudiants en l’an 2001.

4° L’enseignement professionnel.

Par l’arrêté du 24 août 1863, Le gouverneur Guillain organise la première école

professionnelle de Nouvelle-Calédonie. Celle-ci , créée en juillet 1862, est située à Nouméa, elle

est ouverte à tous les jeunes indigènes de la colonie. Mais elle sera fermée dès 1866 faute de

crédits. Les enfants seront alors placés chez des colons (artisans ou petits agriculteurs) afin de

continuer à apprendre un métier mais ils sont astreints à des leçons de lecture et d’écriture par la

décision du 15 juillet 1866. Le gouverneur Guillain met aussi en place les fermes écoles pour les

enfants de concessionnaire.

Puis l’enseignement professionnel est délaissé, bien que les récits montrent une grande

pratique agricole et artisanale dans toutes les écoles de brousse, notamment dans les écoles

privées où les élèves doivent subvenir aux besoins quotidiens. Des heures sont consacrées au

travail des champs, à la cuisine et à la couture. En 1912, une section bois et une section fer sont

ouvertes dans une dépendance du collège Lapérouse.

En 1951, sont ouvertes les premières écoles professionnelles à Port Laguerre, Do Neva,

Havila, Païta, Azareu et Nouville. La voie professionnelle ne fera ensuite que s’étoffer :

ouverture du lycée professionnel Pétro Attiti en 1974, création en 1980 des A.L.P. Les

formations professionnelles sont maintenant un enjeu majeur dans le domaine économique et

social. Actuellement les nombreux établissements professionnels publics ou privés témoignent de

l’importance de l’enseignement professionnel. On peut dénombrer cinq lycées professionnels

dans le public : L.P Escofier, L.P Industriel Jules Garnier , L.P Pétro Attiti, L.P Touho, le Lycée

Polyvalent des îles et neuf dans le privé sous contrat : lycée Do Kamo, L.P Jean XXIII, L.P

Champagnat (Païta), L.P St Joseph de Cluny, L.P St Pierre Chanel (Mont Dore), L.P Père

Guéneau (Bourail), L.P Johana Vakié (Houaïlou), L.P Gabriel Rivat (Pouébo), lycée agricole

privé de Do Neva ; ainsi que neuf A.L.P : Nouméa (Vallée du Tir), Bourail, La Foa, Koné,

Koumac, Ouvéa, Maré, Poindimié, Houailou. Des formations professionnelles sont assurées par

les M.F.R et les centres d’apprentissage.

Voici, quelques chiffres des effectifs 2002 :

ALP : annexes de lycée professionnel qui regroupent des 4ème et 3ème de détermination

professionnelle et préparent ensuite les élèves au diplôme de C.A.P au développement.

CIPPA : classe d’insertion professionnelle par alternance

CEPA : classe d’enseignement professionnel adapté.

MC : mention complémentaire (souvent un an).

FCIL : formation complémentaire d’initiative locale.

DPECF, DECF : diplômes d’études comptable et financière (lycée du Grand Nouméa).

++++

SUPPORT DOCUMENTAIRE

N.B. Le choix des documents proposé ici n’est nullement exclusif ni impératif. Tous les

documents ne sont pas à intégrer dans la même séance, le professeur utilise ceux qui servent le

mieux son projet de leçon.

Un commentaire accompagne le document : il s’agit parfois d’un approfondissement de

certains points abordés dans la partie scientifique ou de conseils quant à l’utilisation du

document. Le questionnement est laissé au libre arbitre de l’enseignant.

I LES ECOLES CATHOLIQUES.

Document N°1.

Calédonie 1 Num 2 148, fonds de l’Archevêché de Nouvelle-Calédonie.

A noter le port de la robe mission obligatoire, en coton blanc orné de dentelles, cousue par les

pensionnaires, elle devait cacher le cou, les chevilles et les bras.

Les cheveux courts des filles, elles étaient rasées par mesure d’hygiène. Elles ne portent pas de

chaussures.

L’air sévère des soeurs de Saint-Joseph de Cluny, revêtues de noir et complètement couvertes

pour les Européennes et les robes noires pour les monitrices indigènes.

Document N°2.

Nouvelle-Calédonie, 1 Num 2 136, fonds de l’Archevêché de Nouvelle-Calédonie.

A noter, pas de chapeau pour les garçons qui sont tête nue, le port de l’uniforme : la tunique blanche

de coton, le pantalon de toile.

Document N°3.

service des Archives de la Nouvelle-Calédonie, 1 Num 2 63, fonds de l’Archevêché de

Nouvelle-Calédonie.

Nous avons ici, une population européenne, confirmant le témoignage de M Etienne Zongo

(DOC N°10) ou les dires de Anne Pentecost dans « L’appel du Pacifique » : les Mélanésiens

étaient scolarisés à Païta (pensionnat St Léon), tandis que les Européens allaient à Nouméa.

Ici, contrairement aux élèves du DOC.2, il n’y a pas d’uniforme, mais on peut noter le port de

chapeau de paille. Une majorité d’Européens.

Documents N°4.

a et b. La mission de l’île des pins en 1910.

Sources : collection service des Archives de la Nouvelle-Calédonie, 2 Num 10, album de

la collection 108Fi, année 1910. Premières photos couleurs sur la Nouvelle-Calédonie.

Doc a)

la collection 108Fi, année 1910. Premières photos couleurs sur la Nouvelle-Calédonie.

Doc b)

la collection 108Fi, année 1910. Premières photos couleurs sur la Nouvelle-Calédonie.

L’intérêt de ces photos est de montrer l’activité des filles aux champs ainsi que les activités

manuelles des garçons. L’encadrement chez les soeurs était très strict, les filles n’avaient le droit

de retourner à la tribu qu’une fois par mois afin de les soustraire à l’influence néfaste du milieu.

Elles étaient rasées par mesure d’hygiène et devaient porter la robe mission cousue par leur soin.

A noter, les cheveux courts des filles et l’absence de chaussures. La lessive avait lieu tous les

quinze jours, le lundi. Leur témoignage révèle des conditions dures : le rire existait peu, la faim

les tenaillait.

Les garçons ont des vêtements moins strict, mais leur témoignage affirme que l’école était le lieu

de tous les interdits, de toutes les privations : l’interdiction de parler sa langue, l’interdiction de

parler à certaines personnes, l’interdiction de retourner à la tribu, l’interdiction de manger des

fruits… Les heures d’apprentissage scolaire semblent effacées par les heures passées aux

champs, à l’entretien des locaux ou à prier. L’un des vieux rencontrés a dit : « L’école pour nous

c’était l’école du travail ».

Encore de nos jours, les enfants de l’île des Pins ne sont scolarisés que par la D.E.C.

Longtemps dirigé par des soeurs et des frères jusqu’aux années 1990, le groupe scolaire est divisé

en deux partie : la maternelle (ancienne école des soeurs « Notre-Dame-des-Anges ») et

l’ancienne école des frères « Saint Joseph » qui regroupe le primaire et un collège, soit 380

élèves sous la direction du directeur Joseph Vakié.

Document N°5.

Guiart.

Les enfants des concessionnaires étaient retirés de leur famille afin d’asseoir une bonne

éducation et confiés à des soeurs ou des frères. Il entraient dans ces fermes écoles vers six ans et

en sortaient à seize ans.

Comme les écoles de mission pour indigènes une grande partie du temps scolaire est consacré

aux travaux des champs ou à des tâches d’intérêt public.

A noter sur cette photo : la jeunesse des enfants (filles), le port de robes sombres identiques, les

cheveux courts, les pieds nus, le bâton pour travailler aux champs ; la majorité des enfants est

d’origine européenne, bien qu’une jeune métisse apparaisse au premier plan vers la droite et

peut-être une autre en arrière plan.

Document N°6 : Emploi du temps de l’école de mission de Nakéti, à Canala, dans les années 1930.

Lever à six heures. Ménage jusqu’à 6h1/2. Etude de 6h1/2 à 7heures. A 7 heures Sainte

Messe. Déjeuner à 8 heures moins le quart. A 8 heures classe jusqu’à 9 heures. De 9 heures à 11

heures travaux des champs. De 11 heures à 14 heures, repas et récréation. De 14 heures à 16

heures classe. De 16 heures à 17 heures ½, travaux des champs. De 17 heures ½ jusqu’à la prière,

les enfants vont au village pour y chercher leurs provisions. Après la prière du soir, souper et

coucher immédiat. Après les jours ordinaires ; les jours de Dimanche et fête, récréation avant le

coucher. Jour de congé le jeudi, départ après la messe, rentrée à la prière du soir. Lavage tous les

quinze jours le lundi. Couture le mercredi soir.

Nouvelle-Calédonie, reprises par Marie Pineau-Salaün dans sa thèse : La scolarisation des

Kanak.

Ce texte montre que seul un rudiment d’instruction est donné, dans les écoles de mission, à cause

du manque de moyens et par l’absence de bourses accordées aux kanak. Il faut préciser que dans

les faits, comme le révèlent plusieurs témoignages, le temps passé aux champs excédait bien

souvent la durée prescrite par un tel règlement : on avait classe soit le matin, soit l’après-midi

rarement les deux. Ceci est vrai jusqu’aux années 50, ce qui explique le décalage entre les écoles

publiques et privées et que le premier Mélanésien a eu le certificat d’études seulement en 1950.

Document N°7 : Témoignage d’Etienne Zongo, Directeur de la D.E.C

En 1947, j’entre en C.P à l’école mélanésienne de Sainte-Marie de Païta. L’école

européenne, tenue par des frères maristes, est celle du Sacré-Coeur à Nouméa. En 1949, après un

long voyage en camion, j’intègre l’école Saint-Tarcisius à Canala et y reste jusqu’à fin 1950. En

1951, je suis scolarisé à Saint-Léon à Païta. Une pneumonie interrompt alors ma scolarité et, en

1952, j’ai un an de convalescence à Nathalo*.

A Païta, Canala, Azareu, la entrée scolaire avait lieu le 1er mars. Comme nos aînés avant

nous, nous étions internes et ne rentrions dans nos famille que le 15 décembre, fin de l’année

scolaire. Nous avions cinq jours de classe (excepté le jeudi), à raison de trois à quatre heures de

cours par jour, et trois heures à trois heures et demie de travaux des champs. Vu l’absence de

bourses, nous étions obligés de planter ce que nous mangions.

En matière de fournitures scolaires, à cette époque, à Nathalo, il n’y avait presque rien. Les

premiers bureaux d’élèves étaient faits de bric et de broc, et tout était de guingois. Dans la classe,

seul le maître disposait de livres. Les élèves, rien. Pour écrire et faire leurs exercices, ils avaient

un carré d’isorel de 40 cm x 40 cm en guise d’ardoise, sur lequel ils écrivaient à la craie blanche.

A Nathalo, pour cause de centralisation des trois écoles catholiques de la mission de Lifou,

tous les élèves de Dueulu et de Muj (c’est à dire originaires de Eacho, Mucaweng, Hunete)

étaient internes. Ceux de Dueulu revoyaient leurs parents un week-end tous les trois mois,

lorsque le père Plasman s’y rendait avec le camion de la mission. Quant aux élèves internes de

Mij, ils revoyaient leurs parents un dimanche sur deux, à Eacho, lorsque le curé se déplaçait en

camion avec les enfants, à la fois pour la messe dominicale et pour, le soir, ramener les produits

vivriers destinés à nourrir les internes, pour toute la semaine. Etaient également internes toutes

les filles et tous les garçons de Nathalo, à partir du C.M.1. Les plus âgés avaient 18, 19, voire 20

ans. Le père Plasman voulait les soustraire à l’influence sociale néfaste des tribus de Lifou.

En 1953, années du centenaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, j’intègre

l’école des moniteurs d’Azareu à Bourail et obtient mon certificat d’études primaires, en 1954, à

Houaïllou, centre d’examen. Fin 1955, je décroche le CAPEA, le certificat d’aptitude

pédagogique à l’enseignement autochtone. Ce diplôme m’autorise désormais à enseigner seul.

Durant les années 1956, 1957, j’ai travaillé le programme d’algèbre et de géométrie de 6ème et de

5ème. J’ai fait de même pour l’anglais avec, ici, l’aide d’un répétiteur bénévole et volontaire,

Monsieur Cadet . Pourquoi cela ? Il me semble qu’à l’époque, l’accès au collège pour des

Mélanésiens était interdit. Si ce n’était pas le cas, les modestes moyens de nos parents nous

l’interdisaient concrètement. Donc, c’était du pareil au même.

calédonienne, édité par la ville de Nouméa.

*Etienne Zongo est originaire de Lifou.

Ce texte témoigne du peu de moyens accordés aux écoles de mission.

Les Mélanésiens obtiennent la citoyenneté en 1946, mais l’école ne s’ouvre pas tout de suite de

façon égalitaire pour eux. Le droit aux mêmes bourses que les Européens n’est obtenu qu’en

1951 par le gouverneur Cournarie. Et comme le souligne le témoignage de M. Zongo, il faudra

encore attendre longtemps pour que s’opère la décolonisation des mentalités et des

comportements humains.

II LES MISSIONS PROTESTANTES : l’exemple de Do Néva.

Document N°1

Neva.

Cliché de M. Leenhardt

les notes qui suivent sont celles qui se trouvent derrière la photo :

« Les premiers étudiants à leur sortie en 1907. Les fondateurs de Do Neva, nos initiateurs.

En haut de gauche à droite : Boesoou, Jules, Elia, Toooura, Peoroi, Poindi.

Devant Boesoou : la femme de Jules, Cécilia de Maré, femme de Poindi, Loise, femme d’Elia,

Méré, 1ère femme de Peroi.

Par terre : Touelop de Ouassé, Vatou femme de Taooua et au bout Jakoué fils de Touelop,

actuellement chef de Ouassé.

Tous les enfants sauf Jakoué et Nekoiba Amos, dans les bras de sa mère Loise, sont à Vatou,

femme de Tooua : image fidèle de l’ancienne Calédonie où il n’y avait plus d’enfants. Tous ces

hommes ont porté le « bagayou » et connu les secrets de la police du bagne. »

Le 14 décembre 1902, lors de la première conférence missionnaire protestante à Maré est pris la

décision d’acheter la ferme Girard à Houaillou. En mars 1903, naîtra ainsi sous l’impulsion du

Pasteur ethnologue Maurice Leenhardt (1878-1954), la mission de Do Neva, « le vrai pays ».

Maurice Leenhardt a voulu faire de cette mission une communauté religieuse et culturelle d’où

rayonnerait le message évangélique ainsi que l’oeuvre scolaire de la société des missions. Il a pu

ainsi s’immerger complètement dans la culture kanak et en comprendre le fonctionnement. Il fut

directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études et professeur à l’Ecole nationale des langues

orientales et à l’institut d’ethnologie à Paris. Il fut le fondateur et le premier directeur de l’institut

français d’Océanie ( O.R.T.O.M., Nouméa, 1947). Il est l’auteur de plusieurs livres sur la mentalité

des Mélanésiens. Etudes sur la pensée, la notion d’espace, de temps, de société, de paroles chez les

kanaks. De ces études sortira son livre le plus connu sur la personne et le mythe dans le monde

mélanésien : Do Kamo (L’homme en son authenticité).

Arrivé dans l’île au moment où les kanak, ravagés par l’alcoolisme (l’alcool est distribué dans les

tribus par les bagnards libérés), rongés par le découragement, semblaient condamnés à disparaître à

brève échéance, il lutta vigoureusement contre le courant qui condamnait à mort tout un peuple.

C’est en ce sens qu’il faut comprendre les notes : « image de l’ancienne Calédonie où il n’y avait

plus d’enfants. » Maurice Leenhardt a réussi à leur rendre courage et à leur redonner le goût de la

vie. Cette lutte, cette expérience, appuyées par vingt-cinq ans d’études et de notes quotidiennes, sont

un parfait exemple d’ethnologie active. Le but de Maurice Leenhardt fut de donner aux indigènes

une promotion à la vie.

Les fondateurs de Do Neva sont essentiellement de Loyaltiens formés par les pasteurs missionnaires

qui viennent ensuite prêcher sur la Grande Terre.

La mission de Do Neva avait donc plusieurs objectifs :

– former d’autres pasteurs

– instruire les kanak

– les aider à s’adapter dans la société coloniale

– fonder une communauté autonome.

On notera l’étude et le respect des langues autochtones jusqu’en 1920, date où l’enseignement doit

se faire en français.

Document N°2 .

Neva.

Document N°3

Cette photo montre la première classe de Do Neva à présenter le certificat d’étude en 1953.

Elle illustre bien la volonté du centre de Do Neva d’être un centre complet, formant et éduquant

complètement les kanak en autarcie. Melle Pittet avait aussi la charge de former les futurs

moniteurs qui enseignaient ensuite aux enfants.

Actuellement le centre de Do Neva comporte l’école primaire, 21 élèves sous la direction de

Mme Gratienne Touyada, le collège, 147 élèves sous la direction de M. Dominique Lafage et le

lycée agricole, 111 élèves sous la direction de M. Cumé.

Document N°4.

En 1950, à Do Neva, est ouverte l’école artisanale qui deviendra ensuite l’école pratique. C’est la

première véritable section professionnelle de l’Alliance Evangélique.

Le pasteur Charlemagne est le catalyseur de la scission, en 1958 de l’enseignement protestant en

deux organismes : l’Alliance scolaire et la Fédération de l’enseignement libre protestant (F.E.L.P.).

L’ASEE est établie à Lifou (Naizianu et Havila), à Maré (Tarémen), Ouvéa (Eben Eza), Poum

(Baouva Kaleba), Gomen (Baganda) et Nouméa (Do Kamo)

La F.EL.P est représentée à Voh (Tiéta), ainsi qu’à Houailou ( Nédivin) et Ponérihouen (Mou).

Document N°5.

Neva.

En 1982, est ouverte une section agricole, prémices du futur lycée agricole ouvert en 1987 sous

contrat avec le ministère de l’agriculture. Actuellement le lycée agricole privé de Do Neva scolarise

111 élèves répartis en neuf classes :

– deux quatrièmes et deux troisièmes préparatoires spécialisées en production animale.

– Une terminale C.A.P.A

– Un B.E.P production agricole régions chaudes

– Un B.E.P services aux personnes.

– Deux B.A .C Pro, production fruitière.

III L’ECOLE PUBLIQUE ET DIVERS DOCUMENTS DE COMPARAISON PUBLIC / PRIVE.

Document N°1

Document N°2

En 1938, le collège Lapérouse est l’unique établissement du secondaire.

Ces documents attestent donc du faible effectif du secondaire pour cette période, on compte environ

200 garçons et 80 filles. On peut mettre en rapport ces photos avec les graphiques du document

N°4. Les élèves sont en majorité de souche européenne.

Documents N°3.

pour l’édition des oeuvres de Jean Mariotti, éditions Grain de Sable.

Jean Mariotti souligne dans ses notes que l’instituteur est aussi un chef de tribu d’authentique

lignée, c’est-à-dire, pas un de ces petits chefs créés par l’administration coloniale. Il s’agit de

Théodore Braïno, de la chefferie Kawa que Mariotti connaissait bien, grand chef à Couli, sur le

territoire de Sarraméa, près de Farino.

L’intérêt de ces photos est de montrer que les écoles indigènes perdurent bien après l’obtention de la

citoyenneté en 1946. Le terme de moniteur, nom donné aux enseignants titulaires du certificat

d’étude primaire, continue d’être employé par habitude jusque dans les années 1980 pour désigner

les instituteurs kanak.

Document N°4.

Nouvelle –Calédonie

Graphique N°1.

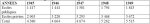

Il montre que les Européens sont scolarisés majoritairement dans le public, ainsi qu’une nette

progression de la scolarisation des Européens après la Seconde Guerre mondiale. En 1951, plus

de 3000 élèves sont scolarisés dans l’enseignement public alors 1500 dans le privé.

Graphique N°2.

Par comparaison avec le graphique N°1, on peut montrer la progression constante de la

scolarisation des Mélanésiens. Ceux-ci ont dépassé les 4000 en 1951. Ce qui montre la croissance

démographique pour cette ethnie dès les années trente et la volonté de s’instruire. Cette

progression due à la fois à la création d’écoles nouvelles et à l’accroissement de la population

indigène est donc constante. Au contraire des Européens, les Kanak sont scolarisés dans leur

grande majorité par l’enseignement privé, bien qu’on note un renforcement de la scolarisation

des indigènes dans le public dès les années quarante. En 1930, 1/3 des enfants kanaks sont dans

le public, en 1951, ils sont scolarisés à 50% dans le public.

Graphique N°3.

A noter le changement d’échelle pour les effectifs, on ne parle plus en milliers mais en centaines.

En 1950, on ne compte que 300 élèves dans le secondaire et une centaine d’élèves dans

l’enseignement professionnel. Ceci démontre bien, le faible accès au secondaire (pratiquement

inexistant pour les kanak avant 1950) et le peu de place accordé à l’enseignement professionnel

qui n’émerge qu’ en 1951.

Document N°5

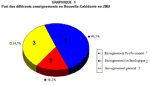

L’importance de l’enseignement professionnel En Nouvelle Calédonie. Analyse statistique

du Vice Rectorat de Nouvelle-Calédonie.

Sources : Passerelle, journal semestriel gratuit de l’éducation nationale en Nouvelle-

Calédonie octobre 2003. N°28.

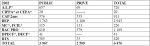

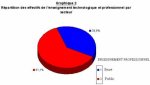

En 2002, 10 934 élèves étaient scolarisés dans un établissement public ou privé du second cycle du second

degré, c’est à dire en lycée d’enseignement général (3 767) et technologique (1 777) ou lycée professionnel ou

antenne de lycée professionnel (5 390).

En 2002, sur 7 167 élèves inscrits dans des cycles relevant de l’enseignement technologique et professionnel

(niveaux IV et V), 4 380 étaient scolarisés dans des établissements publics et 2 787 dans des établissements

du secteur privé sous contrat.

Sur les 5 390 élèves de l’enseignement professionnel, 3070ont choisi les spécialités du tertiaire (comprenant

l’hôtellerie et les services aux collectivités ou aux personnes), contre 2320 inscrits dans le secteur industriel

(y compris le bâtiment).

Si on compare avec le graphique N°3 du DOC. N°4, on peut remarquer, à l’aide de ce dernier

document, que l’enseignement professionnel a pris progressivement la première place en

Nouvelle-Calédonie alors qu’il était très limité au milieu du XXème siècle.

Document N°6 : L’ implantation et la répartition des enseignements publics et libres en Nouvelle–Calédonie.

L’IMPORTANCE RELATIVE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DES ENSEIGNEMENTS PRIVES.

En 1979, l’enseignement public de la Nouvelle-Calédonie regroupe 64% des effectifs

scolaires, l’enseignement catholique 29%, l’alliance scolaire de l’Eglise Evangélique 4%,

la Fédération de l’Enseignement Protestant 3%. Près des deux tiers des effectifs de

l’enseignement public étudient à Nouméa et dans sa banlieue tandis que près des trois

quarts des élèves des écoles protestantes fréquentent les établissements du reste de la

Grande Terre. La répartition des effectifs de l’enseignement catholique est mieux équilibrée.

Plus de la moitié sont dans le Grand Nouméa. Faiblement représenté à Maré, Lifou,

Houaïlou, l’enseignement catholique est absent de Koumac, Gomen, Voh, Pouembout,

Moindou, Sarraméa et Bouloupari. La fédération protestante est bien représentée à Voh,

Houaïlou et Ponérihouen ; Pour part l’alliance protestante n’est réellement influente que

dans l’île de Lifou et à Houaïlou.

A l’inverse de ce qui se passe dans les zones contrôlées par l’église catholique, il n’y a

pas en Grande Terre d’action éducative puissante de la part des églises évangéliques, dans

les zones de foi protestante traditionnelle, exception fait de la vallée de Houaïlou, leur

principal centre de rayonnement.

Au total, 18 communes sur 32 comptent plus de la moitié de leurs enfants inscrits dans un

établissement public. Son recrutement est en progression constante depuis quelques années,

tant pour l’ensemble du Territoire que dans les différentes régions. Il reste minoritaire sur

la côte Est.

La création de nombreux internats visait à résoudre les problèmes matériels nés de l’isolement

géographique dans un pays montagneux et à caractère d’archipel. Les internats n’hébergent en

fait que 10% des effectifs scolaires.

Page 28/29

Les élèves mélanésiens sont largement majoritaires dans la plupart des internats de l’intérieur

et des îles. Mais à Nouméa également, par suite du rôle de cette ville dans la diffusion de

l’enseignement secondaire, Mélanésiens (43%) et non-autochtones de l’intérieur sont nombreux

dans les internats scolaires.

L’organisation scolaire en Nouvelle-Calédonie doit aujourd’hui faire face à de nombreuses

contraintes d’ordre qualitatif qu’une simple planche de répartition ne peut révéler et qu’il faut

encore évoquer.

Sources : Atlas de Nouvelle-Calédonie et dépendances, planche 48. O.R.S.T.O.M, 1981.

L’intérêt de ce document est de montrer qu’à partir des années 80, l’enseignement public prend le

pas sur les enseignements privés ainsi que la répartition des effectifs des enseignements.

J’ajouterai à propos de la répartition des enseignements protestants (F.E.L.P et Alliance scolaire)

et de la D.E.C que cette dernière est la seule à assurer la scolarité dans l’île des Pins et aux îles

Bélep où l’enseignement public est encore absent.

++++

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

LIEUX RESSOURCES

– Les Archives de Nouvelle-Calédonie.

– La bibliothèque Bernheim

– La médiathèque du Centre Culturel Tjibaou.

– Le C.D.P.

– Le centre de documentation de la D.E.C, E.N.E.P (Place des cocotiers).

PERSONNES RESSOURCES :

– Les anciens : prêtres, frères, soeurs de écoles chrétiennes, pasteurs.

– Collègues retraités issus des divers enseignements.

– Témoignages de toute personne ayant été scolarisée en Nouvelle-Calédonie.

BIBLIOGRAPHIE

– Alban Bensa, Isabelle Leblic : En pays Kanak, édition de la maison des sciences de l’homme,

cahier 14, Paris.

– Charles Washetine : la démocratisation de l’enseignement en Nouvelle-Calédonie, cahier N°7 des

conférences de l’ADCK.

– Jacqueline Sénes : « La vie quotidienne en Nouvelle- Calédonie de 1850 à nos jours »

Hachette,1997.

– Jacques Isoulet : « Les premières années de la mission catholique à Lifou », 1858-1870 »

CTRDPNC.

– Ismet Kurtovitch : « Aux origines du F.L.N.K.S, l"U.I.C.A.L.O et l"A.I.C.L.F (1946-1953) » ,

Repères calédoniens.

– Jean Marie Kohler : « L’école inégale » 1985

– Jean Mariotti, « Le livre du centenaire 1853-1953 », p 277, 278, 279. Photos P 227, 228, 229,230, 231

– Jacques Boucher : « Une Ecole de mission en Nouvelle-Calédonie » thèse/mémoire.

– Marie Pineau-Salaün, « les kanak et l’école », thèse/mémoire.

– Dominique Bussereau et René Dosière, députés : « Nouvelle-Calédonie : les prémices dune

communauté de destin. » N°3222, 2001. Les documents d’information de l’Assemblée nationale.

ROMANS :

– Marc le Goupil : « Les filles du pionnier », 1910 , éditions du Cagou

– Jean Mariotti : « A bord de l’incertaine », grain de sable.

– Paul Bloc : « Les filles de la Néama », société d’Etudes Historiques, N° 58.

– Denyse-Anne Pentecost : L’appel du Pacifique, Robert Laffont.

DIVERS :

– Article de Bogliolo, livre du colloque PAC 1993.

– Atlas de la Nouvelle-Calédonie planche 48.

– Vice rectorat de Nouvelle-Calédonie : rapport annuel, statistiques générales, statistiques des

examens.

– La revue Mwà vée N°3, N°4, N°13, N°16, N°22, N°31.

– La revue des professeurs d’histoire et de géographie de Nouvelle-Calédonie : APHGNC.

– Le mémorial calédonien.

– Histoire et géographie B.E.P, Hommes et espaces d’Océanie, CDP 1997.

– La Nouvelle-Calédonie Histoire CM, C.D.P.N.C.

– Colloque sur l’enseignement en Nouvelle-Calédonie, 2002, livre relié, centre Tjibaou.

– Des images disponibles à la médiathèque du centre Tjibaou et aux Archives de la Nouvelle-

Calédonie.

– La France Australe de l’année 1900 , archives de la Province Sud.

Documents joints

Ecole et société en Nouvelle-Calédonie depuis 1850 1

Accompagnement du programme adapté d'histoire en première bac pro. Première partie.

PDF - 225.8 kio

Ecole et société en Nouvelle-Calédonie depuis 1850 2

Accompagnement du programme adapté d'histoire en première bac pro. Deuxième partie.

PDF - 322.4 kio

Dans la même rubrique

Les sociétés face aux risques

Utilisation d'un jeu sérieux dans une séance en CAP sur les sociétés face aux risques.

Les inégalités socio-spatiales dans le Grand Nouméa

Proposition de séquence de géographie en classe de Seconde professionnelle.

Les droits et les devoirs des membres de la Communauté éducative.

Proposition de séquence d'éducation civique en Seconde Bac Pro