Océanie

A partir des années 1820, on prend l'habitude de nommer Océanie l'ensemble des terres situées dans l'Océan Pacifique. Ce terme, forgé par un géographe français, remplace différentes expressions utilisées auparavant (comme Mers du Sud ou Terres australes). Mais les Européens s'étonnent de trouver différentes "races" sur ce cinquième continent.

Aborigènes du Port du Roi George, au sud-ouest de l'Australie (gravure extraite du Voyage pittoresque autour du monde paru en 1834).

Approfondissement

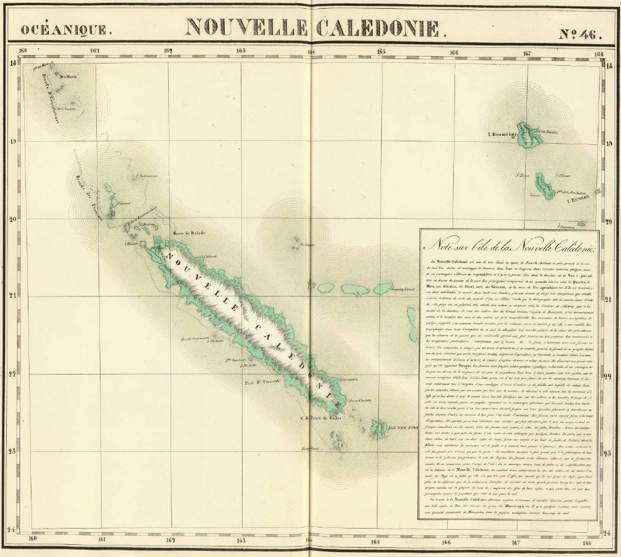

Après les premières découvertes espagnoles dans la région, au XVIe siècle, on utilise plusieurs termes pour nommer l'espace compris entre les Indes occidentales et les Indes orientales. Sur les cartes de l'époque on lit tantôt les Mers du Sud ou l'Océan Pacifique, tantôt les Terres Australes, selon que l'on croit ou non à l'existence d'un continent austral, et enfin, au XVIIIe siècle, le Grand Océan. En 1756, l'historien français Charles de Brosses propose d'appeler Polynésie cet espace immense, en raison du grand nombre d'archipels qu'on y a découverts. Il propose également le terme Australasie pour désigner les terres situées au sud de l'Asie. En 1816 enfin, le géographe français d'origine danoise Malte-Brun propose un découpage du monde en cinq parties. A côté de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique, il suggère une cinquième partie : la Partie Océanique, qui deviendra l'Océanique puis, dans les années 1820, l'Océanie.

Philippe Vandermaelen, Atlas universel, Bruxelles, 1827. Source : LUNA Commons

Mais en 1778, le naturaliste allemand Forster, qui a accompagné Cook lors de son second voyage, a distingué deux populations au sein de cet espace : à l'est, un peuple à la peau claire, au physique bien proportionné et au tempérament bienveillant ; à l'ouest, un peuple à la peau "plus noire", au physique disgracieux et au comportement "brusque" et "traitre". Il a émit l'hypothèse d'un peuple primitif, de "race noire", qui aurait été submergé par un peuple conquérant, de "race jaune". En France, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, la pensée scientifique est dominée par les idées de l'anatomiste Cuvier. Celui-ci, en se fondant notamment sur l'étude de la forme des crânes, postule qu'il existe trois races dans l'espèce humaine : la race caucasique, blanche ; la race asiatique, jaune ; et la race africaine, noire.

A l'époque de Dumont d'Urville, les savants cherchent donc à expliquer la présence de ces "Nègres des Mers du Sud" à l'ouest de l'Océanie qui devrait être peuplée de "Jaunes". Les Polynésiens forment-ils un seul peuple ou doit-on, comme le suggère Forster distinguer plusieurs races ? Par ailleurs, la présence dans les régions australes de peuples (Hottentots d'Afrique, Patagons d'Amérique, Aborigènes d'Australie) jugés très "primitifs" amène les zoologues à se demander si les capacités des hommes ne dépendent pas de la forme de leur crâne ou de la couleur de leur peau. En 1822, la Société de Géographie de Paris lance un concours afin de stimuler les découvreurs et les savants : qui saura expliquer la variété des populations rencontrées en Océanie ?

D'après Serge Tcherkézoff, L'invention française des "races" et des régions de l'Océanie, Au vent des îles, 2008.

En savoir plus sur l'histoire de la cartographie de l'Océanie.