Le jardin d'Eden

Le jardin d'Eden est le mythe juif (repris par les chrétiens et les musulmans) d'un Paradis perdu où l'homme vivait en harmonie avec la Nature. Après la découverte du Nouveau Monde et de ses habitants, les philosophes européens développent le mythe du "bon sauvage". Ils en profitent pour critiquer les moeurs dépravés de la société dans laquelle ils vivent en les comparant au mode de vie simple des peuples primitifs.

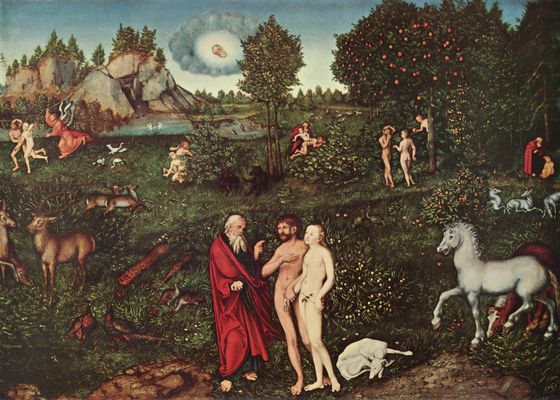

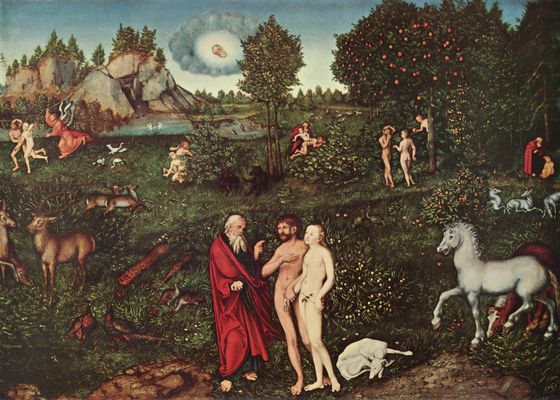

Adam et Eve dans le jardin d'Eden, peint par Lucas Cranach, 1624

Approfondissement

Le jardin d'Eden, c'est le jardin des "délices" ("eden" en hébreux). L'idée, qu'on retrouve aussi dans la mythologie persane, reprend certains thèmes du mythe de l'âge d'or des civilisations grecque et romaine. Dans la Genèse (premier livre de l'Ancien testament), il est question d'une époque révolue, plus simple, où les hommes vivaient de la générosité divine sans connaitre ni le bien, ni le mal. Au contraire, l'homme rationnel (qui a consommé le fruit de l'arbre de la Connaissance) doit endurer des souffrances quotidiennes. Les premiers explorateurs européens, comme Quiros, dépeignent les "sauvages" des mondes qu'ils découvrent.comme des êtres innocents, sans culture, sans religion, vivant selon la Nature comme des enfants. En France, le philosophe Montaigne oppose les Tupinambas du Brésil, qui vivent dans l'harmonie de l'âge d'or, aux Européens qui font preuve de barbarie.

C'est un peuple [...], dans lequel il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance des lettres, nulle science des nombres, nul nom de magistrat ni supériorité politique, nul usage de service [esclavage], ni richesse, ni pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulle occupation qu'oisive, nul respect de la parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage du vin ou du blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la médisance, le pardon : inouïes.

Montaigne, Des Cannibales, Essais, 1580

Mais c'est surtout le philosophe français Rousseau qui alimente le mythe, en particulier dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755). Rousseau prétend que l'homme sauvage, "en état de Nature", est naturellement porté vers la vertu et le bonheur, car l’ignorance même du mal l’empêche de le répandre. L'homme civilisé, au contraire, recherche le luxe, la propriété et le pouvoir et est exclu du paradis de la Nature. Il résumera plus tard cette idée :

La Nature a fait l'homme heureux, mais la société le déprave et le rend misérable.

Rousseau ; Dialogues, Rousseau juge de Jean-Jacques ; rédigés entre 1772 et 1776

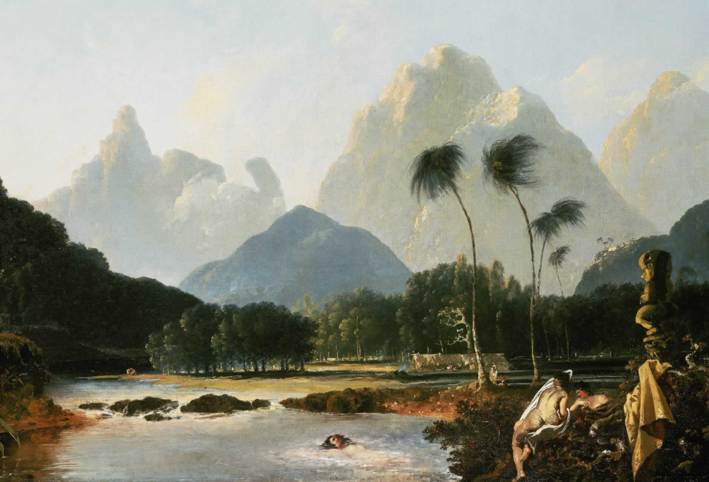

Tahiti peint par William Hodges vers 1775 (source : Wikimedia)

Bougainville contribue, par son récit de voyage, à alimenter le mythe du "bon sauvage".

Les Tahitiens vivent dans une douce insouciance :

Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie. Ils en contractent aussi dans le caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés.

Bougainville, Voyage autour du monde, 1771

Ils n'ont pas de propriété privée :

Qu’ils soient chez eux ou non, jour ou nuit, les maisons sont ouvertes. Chacun cueille les fruits sur le premier arbre qu’il rencontre, en prend dans la maison où il entre. Il paraîtrait que, pour les choses absolument nécessaires à la vie, il n’y a point de propriété et que tout est à tous [...].

Bougainville, Voyage autour du monde, 1771

Ils n'ont pas de pudeur qui les contraigne à réfréner leurs désirs :

Chaque jour nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maisons ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillage et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance [...]. Nos moeurs ont proscrit cette publicité. Toutefois je ne garantirais pas qu’aucun n’ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays.

Bougainville, Voyage autour du monde, 1771